|

|

Medicina popolare

per autodidatti

settembre 17, 2005 |

|

INDICE PTO 1: Elementi di psicoterapia

1.0 Natura

e cultura

1.1 Natura

e biologia

1.2 Socialità

1.3 Cultura

1.3.1 Cultura sociale

1.3.2 Cultura e interessi individuali

1.3.3 Spiritualità

1.4 Anima

e psiche

1.4.1 Sequenze e insiemi

1.4.2 Coordinazione, correlazione,

disposizione

1.4.3 Insiemi e sequenze sensoriali

1.4.4 Gestione psichica di insiemi e

sequenze

1.4.5 Insiemi e sequenze comportamentali

1.4.6 Implicazioni terapeutiche

2.0 Sociologia

2.1 Concetto

di sociologia

2.2 Temi

e argomenti della sociologia umana

2.3 Psiche

umana nel contesto sociale e ambientale

3.0 Psicologia

3.1 Psicologia

generale

3.1.1 Percezione e osservazione

3.1.2 Apprendimento e modificazione

3.1.3 Emozione e compimento

3.1.4 Motivazione e collaborazione

3.2 Psicologia

empirica

3.2.1 Valutazione e giudizio

3.2.2 Descrizione

3.2.3 Ipotesi, supposizioni, regole e

leggi

3.2.4 Teorie e modelli

3.2.5 Previsioni e mutamenti

3.3 Approccio

di psicologia analitica e di profondità

3.3.1 Aspetti dinamici: pulsazioni

3.3.2 Aspetti topografici: cosciente,

inconscio, preconscio

3.3.3 Aspetti strutturali: Es, Ich,

Ueber-Ich

3.3.4 Aspetti evolutivi personali (orale,

anale, genitale, latente)

3.3.5 Aspetti energetici-economici

3.3.6 Critica della psicologia analitica

e di profondità

3.3.7 Applicazione della psicologia

analitica

3.4 Approccio

alla psicologia umanistica

3.4.1 Natura dell¹uomo

3.4.2 Teorie della personalità

3.4.3 Comportamento e motivazioni

3.4.4 Conflitti e disturbi

3.4.5 Guida del discorso terapeutico

3.4.6 Critica alla psicologia umanistica

3.5 Psicologia

applicata

3.6 Approccio

della psicologia ³biologistica²

3.6.1 Temi di biologia

3.6.2 Gestione di organismi

3.6.2.1 Gestione di organismi monocellulari

3.6.2.2 Gestione di organismi

multicellulari

3.6.2.3 Policellulari e sostanze messaggere

(ormoni)

3.6.2.4 Concatenamento di ³sensori² e

³attivatori² con ³nervi² e neurotrasmettitori

3.6.2.5 Integrazione di ³nervi² in un

³sistema nervoso²

3.6.2.6 Differenziazione del ³sistema

nervoso² in vegetativo e motorio

3.6.2.7 Differenziazione del sistema

nervoso centrale in funzioni emotive e mentali

3.6.3 Gestione biologica dell¹organismo

umano

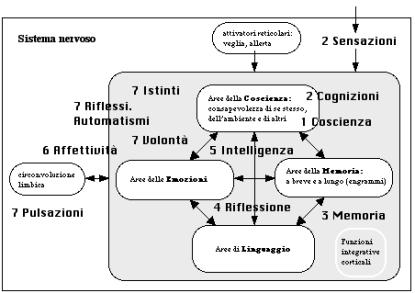

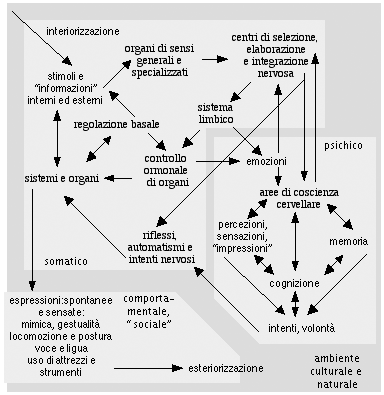

3.6.3.1 Gestione emotiva/mentale

nell¹organismo umano

3.6.3.2 Gestione nervosa

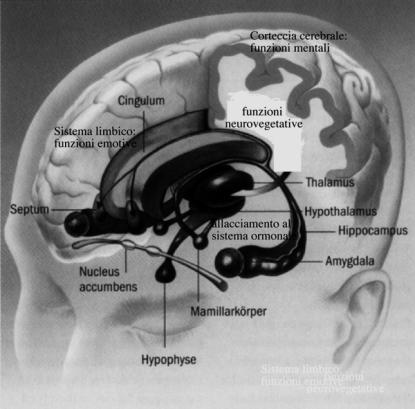

3.6.3.2.1 Cervello e

sistema nervoso centrale

3.6.3.2.1.1 Funzioni della

corteccia cerebrale

3.6.3.2.1.2 Funzioni del sistema

limbico-ormonale

3.6.3.2.1.3 Rete neuronale

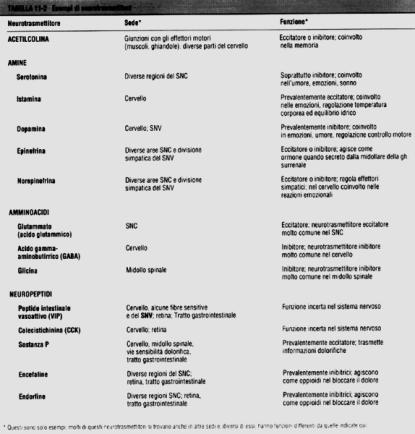

3.6.3.2.1.4 Neurotrasmettitori e

sostanze messaggere

del

sistema nervoso centrale

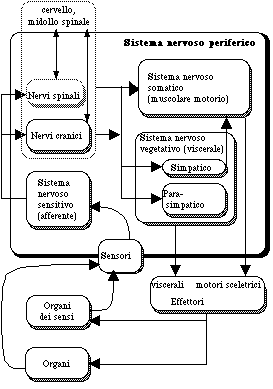

3.6.3.2.2 Sistema nervoso periferico e

vegetativo

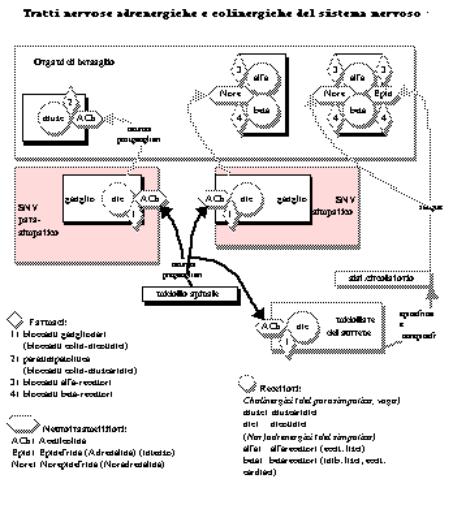

3.6.3.2.2.1 Neurotrasmettitori del

sistema nervoso periferico

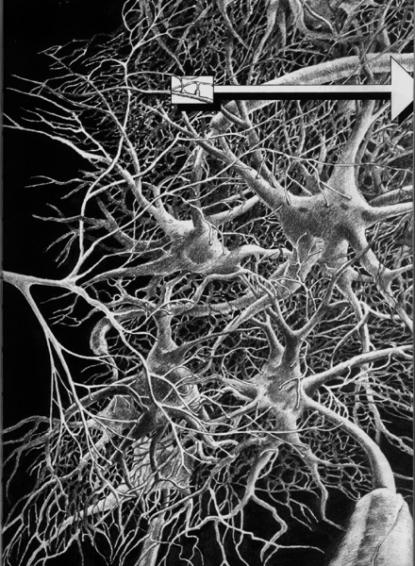

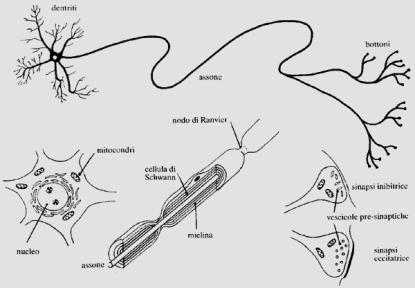

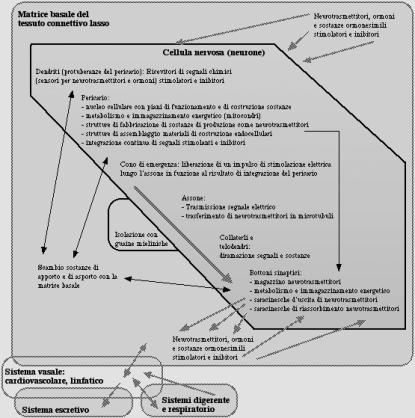

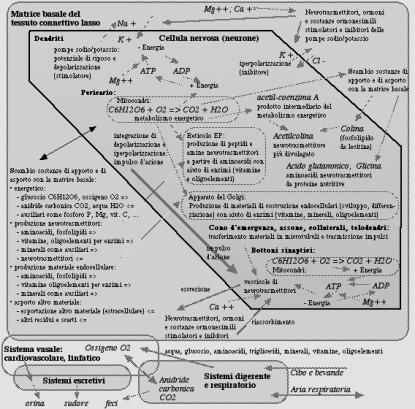

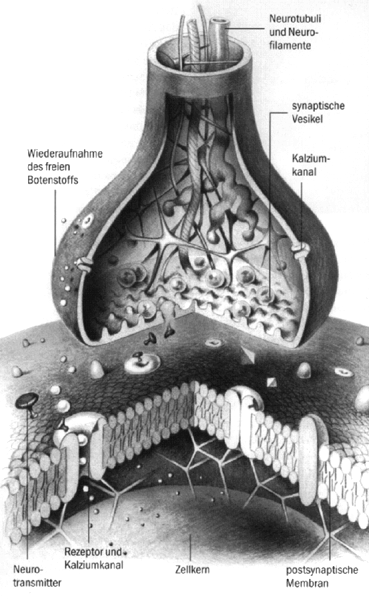

3.6.3.2.3 Cellule nervose (neuroni)

3.6.3.2.3.1 Costruzione di neuroni

3.6.3.2.3.2 Funzionamento di

cellule nervose

3.6.3.2.3.3 Metabolismo di neuroni

3.6.3.2.3.4 Scambio di

neurotrasmettitori

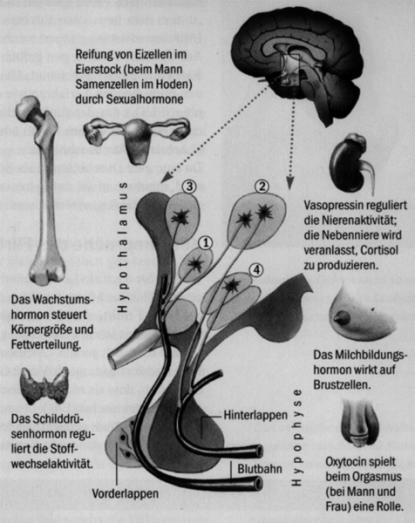

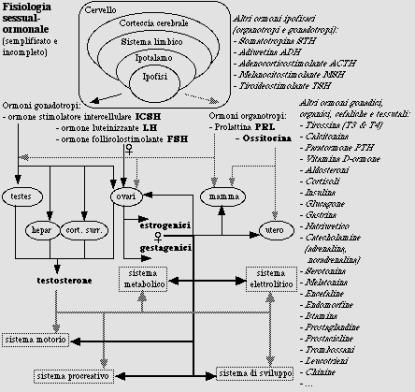

3.6.3.3 Gestione ormonale

3.6.3.3.1 Nesso

neurovegetativo-ormonale

3.6.3.3.2 Ormoni,

neurotrasmettitori, sostanze messaggere

3.6.4 Biologia gestionale

3.6.4.1 Modello psicofisico

3.6.4.2 Fisiologia dello ³stress²

4.0 Medicina

³gestionale² umana

4.1 Dolore

e analgesici

4.1.1 Dolore e analgesici nella medicina

tradizionale

4.1.2 Oppiacei

4.1.3 Analgesici antipiretici

4.1.4 Integratori alimentari/antidolorifici

4.2 Neurologia

e relativa neurofarmacologia

4.2.1 Antiepilettici

4.2.2 Farmaci contro il morbo di

Parkinson

4.2.3 Tonificanti muscolari

4.2.4 Parasimpatomimetici

4.2.5 Farmaci contro l¹emicrania

4.2.6 Farmaci contro il morbo di Alzheimer

4.2.7 Farmaci contro la sclerosi laterale

amiotrofica

4.3 Psichiatria

e relativa psicofarmacologia

4.3.1 Psicofarmacologia

4.3.1.1 Neurolettici

4.3.1.2 Sali di litio

4.3.1.3 Antidepressivi

4.3.1.3.1 Antidepressivi

tri- e tetraciclici

4.3.1.3.2 Inibitori del

riassorbimento di serotonina

4.3.1.3.3 Altri

antidepressivi

4.3.1.4 Psicofarmaci combinati

4.3.1.5 Disintossicazione

4.3.1.6 Psicostimolatori

4.3.1.7 Inibitori d¹appetito

4.4 Psicosomatica

e relativa farmacologia ³sintomatica²

4.4.1 Diagnostica e trattamento di

disturbi psicosomatici

4.4.2 Farmacologia ³psicosomatica

sintomatica²

4.4.2.1 Benzodiazepine (sedativi)

4.4.2.2 Cloralidrati (sonniferi)

4.4.2.3 Sedativi e sonniferi

4.4.2.4 Preparati combinati

5.0 Psicoterapie

5.1 Modelli

terapeutici

5.1.1 Modello comportamentale-adattivo

5.1.2 Modelli relazionali terapeutici

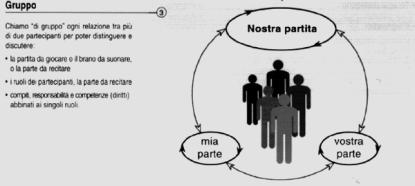

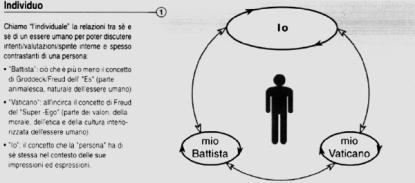

5.1.2.1 Io nel mio ruolo in un gruppo

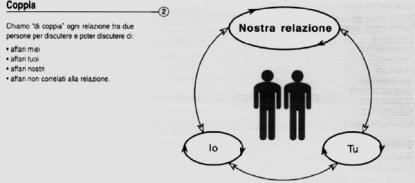

5.1.2.2 Io in relazione con un altro

5.1.2.3 Io tra me e me (relazione con me

stesso)

5.2 Psicoterapie

corporee

5.2.1 Esempio: Trattamento kinesiologico

degli attacchi di panico secondo Callahan

5.2.1.1 Trattamento principale (esercizio

da eseguire in caso di un attacco)

5.2.1.2 Trattamento esteso (esercizio da

ripetere 3 volte al giorno)

5.2.1.3 Visualizzazione (parte del

trattamento esteso)

5.2.1.4 Trattamento dello stress (come

aiuto nelle situazioni di tentazione, rischio)

5.2.1.5 Invertimento psichico (in caso di

difficoltà nell¹esercizio principale)

5.2.1.6 Invertimento psichico fluttuante

(in caso di difficoltà nell¹invertimento psichico)

5.3 Psicoterapie

farmacologiche

5.3.1 Micronutrienti e funzionamento

cerebrale

5.4 Psicoterapie

verbali (discorsive)

5.4.1 Terapie analitiche

5.4.2 Terapie umanistiche

5.4.3 Terapie comportamentali

5.4.3.1 Esempio: modello di terapia

comportamentale secondo Grossarth

5.4.3.1.1 Questionario

sull¹autoregolazione

5.4.3.1.2 Questionario per

rilevare il grado del piacere e del benessere

5.4.3.1.3 Questionario per la classificazione della

tipologia comportamentale

5.4.3.1.3.1 Tipo 1

³altruistico-inibito²

5.4.3.1.3.2 Tipo 2

³scontroso-agitato²

5.4.3.1.3.3 Tipo 3

³narcisistico-autocentrato²

5.4.3.1.3.4 Tipo 4 ³adeguato²

5.4.3.1.3.5 Tipo 5

³razionalizzante-antiemotivo²

5.4.3.1.3.6 Tipo 6

³antinormativo²

5.4.3.1.4 Questionario

differenziato per distinguere i tipi 1, 2 e 4

5.4.3.1.5 Terapia

comportamentale: allenamento all¹autonomia

5.4.3.1.5.1 Traguardo

5.4.3.1.5.2 Approcci

all¹esito

5.4.3.1.5.3 Principi

terapeutici

5.4.3.1.5.4 Procedura

terapeutica

5.4.3.1.5.5 Attivazione

dell¹auto-osservazione e nessi tra comportamento e conseguenze

5.4.3.1.5.6 Stimolazione

dell¹autoattività per gestire meglio i problemi

5.4.3.1.5.7 Discorso sui

comportamenti alternativi in base a modelli

6.0 Strumenti

didattici per il seminario

6.1 Test

sull¹autoregolazione e il benessere

6.1.1 Test sull¹autoregolazione

6.1.2 Test sulle risorse del piacere e

del benessere

6.2 Tipologia

comportamentale

6.2.1 Questionario per la classificazione

della tipologia comportamentale

6.2.2 Valutazione di tipi comportamentali

6.3 Terapia

comportamentale

6.3.1 Stereotipi comportamentali

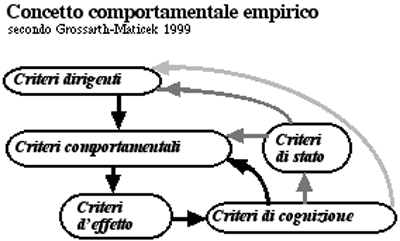

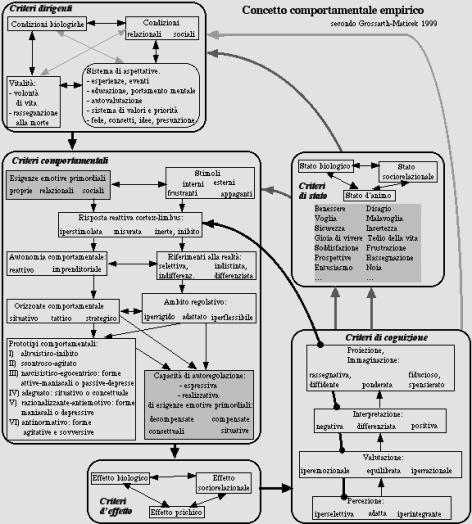

6.3.2 Concetto comportamentale empirico

6.3.3 Allenamento all¹autonomia

6.4 Autotrattamento

³kinesiologico² delle fobie e dipendenze

Psiche:

³farfalla², anima Terapia:

cura

Con i tempi

che corrono e negli ambienti ³alternativi², ³complementari², ³olistici²,

³naturali² c¹è tanto abuso del termine ³terapia², in quanto, essendo ³la

salute² diventata di moda, pregio e mercato, viene definito un po¹ tutto con il

termine ³terapia², anche quando si tratta chiaramente di:

- Dietetica.

- Stile di vita.

- Igiene.

- Prevenzione.

- Riabilitazione.

- Pedagogia.

- Ideologia..

- Sviluppo mentale e spirituale.

-

Nel

seguente testo, il termine ³terapia² è inteso come ³cura², cioè un insieme di

misure diverse per poter affrontare dei ³disturbi² o delle malattie.

Evidentemente ciò che concerne gli argomenti sopraelencati, esse possono essere

degli ³ingredienti² per una terapia, ma non sono per questo motivo delle

³terapie² (come per es. la pasta, il brodo, il sale e l¹acqua possono essere

degli ingredienti in una minestra ma non per questo sono la minestra).

Con il

termine psiche intendo:

- Funzioni gestionali, dispositive e

regolative individuali,

- tra un organismo autonomo, vivente in

stati modulati,

- eventuali altri organismi altrettanto

vacillanti

- in un ambiente naturale e culturale

variabile.

Sensazioni, emozioni, intento, incentivo, memoria

Secondo

questa definizione, anche un microrganismo autonomo dispone di un¹anima, perché

riesce ad adattarsi, e a muoversi alla perfezione nel suo contesto ³ambientale²

e ³sociale² e sicuramente dispone anche di funzioni con delle ³emozioni

primitive² e ³l¹intento, la spinta² perché si avvicina, cerca, attacca gli

stimoli ³promettenti² mentre sfugge, evita, si allontana dagli stimoli

³ricattanti². Cosa sia la sua ³memoria², che per deduzione deve anche esserci,

perché altrimenti come potrebbe reagire in modo coerente agli stimoli uguali,

non è ancora molto chiaro. Se fosse anche ³intelligente² ciò dipenderebbe dalla

definizione di intelligenza.

Individui, società, movimento, cognizione,

comunicazione

Andando

avanti nell¹evoluzione e ciò fino a un certo punto, suddette doti primitive di

organismi aumentano con la complessità degli organismi. Quelli ³stabili² come

le piante non devono evolvere delle proprietà gestionali di movimento, ma

piuttosto di difesa e adattamento al territorio (non possono sfuggire) mentre

altri come certi insetti o pesci evolvono ad altissimi livelli delle capacità

³sociali² (e quindi comunicativamente attive e passive, con un ruolo, un rango

e una gerarchia) delle relazionali bilaterali (di corteggiamento), perché hanno

delle divisioni di lavoro molto differenziate e vivono in grandissime comunità.

Tutti i rami evolutivi seguenti a questi, perfezionano l¹asse

sensoriale-cognitivo specializzato per l¹ambiente e il grado di

socializzazione.

Dislocazione, apprendimento, riflessione, coscienza allerta

Altri rami evolutivi come negli uccelli o nei

mammiferi, per capacità la dislocazione o la socializzazione evolvono

sorprendenti capacità di apprendimento, il che richiede doti di memoria e

cognizione elevate e almeno tracce di ³riflessione² (paragone, deduzione,

induzione, conclusione, giudizio) e forse anche di ³coscienza² (di se stesso

e/o ³allerta²). Il gioco nella loro infanzia è la scuola dove apprendono queste

cose e poi viene mantenuto come esercizio, distrazione e cura di relazioni

bilaterali e sociali, che servono anche alla conferma o al riorientamento di

ruoli, ranghi, alleanze, inimicizie

Arrivando

ai nostri parenti, primati e mammiferi oceanici, vediamo che si evolvono

ulteriormente le capacità comunicative (pare anche per distrazione o estetica)

presso gli uni e gli altri si notano anche delle prime tracce d¹uso di

attrezzi. Per gestire tutto questo occorrono delle capacità psichiche

differenziate e altamente sviluppate, anche ³intelligenza². È anche evidente

che delle ambivalenze ³biologiche² non solo sono ³normali² ma la ³psiche

biologica² è fatta appositamente per gestirle e anche bene. Dove ciò funziona

male o non funziona del tutto (troppi sbagli gestionali), è difficile che

continui la procreazione.

Attrezzature, cultura, lingua, astrazione, etica

Cosa ci

distingue dai nostri parenti:

- La genesi parla del frutto della

discriminazione del ³bene² e del ³male² (uno dall¹albero della conoscenza). La

tradizione mistica chassidica ebraica vi aggiunge che ³l¹albero della vita² e

³l¹albero della conoscenza² hanno le stesse radici. Questo approccio aggiunge

una componente ³etica² ai sottili meccanismi relazionali e sociali ³biologici²

ed è evidentemente un elemento culturale.

- Una differenziazione del genere è

pensabile solo su un retroscena linguistico con alti parametri di astrazioni

terminologiche, sintattiche e semantiche nonché di deduzioni, induzioni e

concetti, di giudizi, sentenze e verdetti. Il racconto del vecchio testamento

li illustra tutti. Questa parte ³linguistica² è senz¹altro una componente

evoluta della cultura che si spinge oltre ai ³primitivi meccanismi comunicativi

e informatici² e permette ulteriori sfumature relazionali e sociali sia

espressive sia impressive.

1.0 Natura e cultura

FREUD

ha descritto quasi cent¹anni fa e a quanto ne sappia io per la prima volta, il

complicato funzionamento della psiche umana come il risultato di ambivalenze

tra la ³natura² e la ³cultura umana² nel suo saggio: ³Das Unbehagen in der

Kultur² (Il disagio nella cultura). È rimasto un testo che è assolutamente da

leggere anche nei nostri tempi.

Vale

la pena come introduzione al tema di soffermarsi un attimo sulla definizione

dei due termini contrastanti: viene definito come ³natura² tutto quello che è

la creazione ³non umana² mentre la ³cultura² viene definita ³coltivazione,

trasformazione e creazione umana² sia materiale che emotiva o mentale.

Questa

definizione (per deviare un attimo nella tradizione zingaresca e dei mistici

ebraici) assomiglia tanto al significato delle due carte dei tarocchi ³XIII La

morte 40² e ³XV La torre 60² che, sintetizzando il discorso significano (sempre

con criterio di inizio e fine, quindi includendo il tempo, quindi una sequenza

e non un ³insiemistica²):

- XIII

La morte 40 (mem): l¹evoluzione di creazioni (e creature) ³procreate² tra la

nascita e la morte.

- XV La torre 60 (ajin): il percorso di

creazioni ³costruzioni umane² tra la produzione, la distruzione e lo

svanimento.

Vengono

trattati i seguenti temi:

Ci

si chiede cosa nel contesto è naturale. Non ho usato questo termine, ma diversi

altri per designarne il contrasto o l¹ambivalenza con la ³cultura²:

- Biologico: seguendo dei meccanismi

naturali più che culturali.

- Somatico, corporeo, organico: riferendosi

più alla costruzione e al funzionamento del corpo che a dei criteri culturali.

- Metabolico, fisiologico: seguendo più dei

meccanismi funzionali ³naturali² che controllabili culturalmente.

- Vegetativo: dei processi gestionali e

regolativi più naturali che culturalmente controllabili.

Tutto

questo non vuol dire che sia ³naturale² nel senso di essere ³privo di influenze

culturali², ma indica che è in contrasto o in ambivalenza con essi. Vuol dire

solo che, in un discorso ³psichico² viene coinvolta una componente biologica e

di natura altrettanto come una componente ³sociale² e/o ³culturale².

1.2 Socialità

Il

concetto di ³sociale² e quello di ³culturale² spesso non sono ben distinti e

forse non riesco a esporli in questo testo. Quindi, sarebbe opportuno chiarire

almeno l¹intenzione.

Sociale

indica ³associato² ed è una proprietà primordialmente ³naturale²: la capacità

dei singoli viventi di associarsi ad altri ³individui² o gruppi per un

principio ³economico².

Non

tutti fanno tutto, ma:

- Compiti, responsabilità e competenze

vengono ripartite,

- in maniera che ³il funzionamento assieme²

sia più efficace e con meno spese² per ogni singolo.

- Questa ³organizzazione² richiede

evidentemente che il funzionamento complessivo sia coordinato e correlato in

qualche maniera e richiede delle capacità integrative a livello di controllo,

regolazione, disposizione, gestione

Gerarchia

si chiama la struttura dei compiti, responsabilità e competenze in un contesto

della ³divisione dei compiti² riferita alle attività:

- Gestionali (produce poco, maneggia

tanto).

- Dispositive (produce qualcosa, maneggia

parecchio).

- Operative (produce tanto, maneggia poco).

Mia

moglie lo definisce come un ³Teamwork²: Io work, tu team.

L¹individuo

e la specie non hanno necessariamente gli stessi interessi. La sopravivenza

della specie o l¹interesse del gerarchicamente superiore può essere in

contrasto agli interessi individuali.

Il grado e l¹ambito dall¹autonomia individuale verso i

doveri sociali correlati a determinate funzioni gerarchiche, determinano

essenzialmente la struttura e il funzionamento di una ³società².

Nelle

società umane le relative dinamiche possono essere complesse. Come

³barzelletta² si diceva nella Berlino settecentesca, che lo Stato della

Borussia era comandato dal cagnolino della Signora Quantz, perché il cagnolino

faceva filare la Signora, la Signora suo marito, il maestro Quantz in funzione delle sue lune, questo (come

insegnante di flauto e direttore della reale orchestra) faceva filare il suo

discepolo Federico il Grande, e quest¹ultimo la Borussia. La cultura pare che

permetta delle sfumature che in uno stato di termiti è sconosciuto.

1.3 Cultura

GOETHE

ha espresso bene il contenuto e i nessi culturali, anche se la deduzione e la

conclusione è discutibile e il consiglio mi sembra arrogante:

³Wer

Wissenschaft und Kunst besitzt der hat auch Religion. Wer diese beiden nicht

besitzt, der habe Religion!²

(Colui

che conosce la scienza e l¹arte è anche religioso. Chi è privo dei due, che

abbia almeno la religione!).

Cita

come elementi culturali individuali la scienza, l¹arte (artigianato) e la

religione.

In

un testo da leggere di FREUD: ³Das Unbehagen in der Kultur² (Il disagio nella

cultura) viene esposta in modo esemplare l¹ambivalenza tra:

- Convenzioni, costrizioni, abitudini,

attitudini, restrizioni culturali e

- necessità, esigenze, bisogni, desideri,

³naturali² (cioè vitali).

FREUD

elenca sotto ³culturale² tutte le attività (espressioni) e sentimenti

(impressioni) che sono esclusivi per la specie umana (e non solo ³quelle

nobili²), quindi tutte le caratteristiche delle civilizzazioni, politiche,

economiche, professionali, familiari, di distrazione o interesse individuale.

Egli

interpreta come conseguenza quei ³disturbi psichici individuali² come:

- Gli effetti di ambivalenza tra la ³natura

individuale² e la ³cultura sociale².

- Ciò a scapito della ³natura² (vitale) e

dell¹ingegnosità di ogni singolo.

- Quella capacità di ³sublimare degli

impulsi vegetativi² trasformandole in ³opere, comportamenti o sentimenti

coltivati² cioè socialmente accettabili.

Quello

di Freud è stato un approccio geniale, anche se cento anni di distanza hanno

relativizzato parecchi dettagli. In certi tratti mi sembra però una visione

³triste², se penso all¹entusiasmo e alla soddisfazione che mi danno tante delle

mie imprese anche ³futili², o ³scomode². Ma forse ho interpretato

unilateralmente il suo punto di vista o sono semplicemente più fortunato di

lui, o più superficiale, perché non m¹interessa esclusivamente ³il fondo del

sacco² ma anche i dolciumi che si trovano a galla. Probabilmente sono meno

analitico e più empirico di lui.

Il

titolo di una famosa trasmissione televisiva della BBC tratta dei ³Fenomeni

sovrannaturali² che sono tutti naturali, perché sono delle capacità innate

nelle bestie, sorprendenti per l¹osservatore umano che ha difficoltà a

spiegarsele, strane per la sua povera mente. Si tratta quindi di capacità

³sovrumane², difficilmente accessibili alla nostra limitatissima mente e quindi

classificate come ³miracolose².

In

questo senso sono ³naturali² e solo ³sovra-umane².

Per

me, l¹autogestione di ogni singola cellula, dei 100 miliardi di cui è composto

il mio organismo è più sorprendente, misteriosa, miracolosa e mistica di tutto

il resto. Non riesco poi a paragonare queste mie scarse capacità mentali alla

illimitata e neanche percepibile ricchezza della realtà. Questo in me provoca anzitutto

sentimenti di rispetto per la realtà ³naturale² (in maggior parte non

percepita) e per la creatura. Provo anche dei sentimenti di ³inferiorità²,

impulsi di curiosità ed entusiasmo nei loro confronti.

Per

quanto concerne ³l¹opera umana² ho già molto meno rispetto. Ammiro un muretto

ben fatto, perché mi parla dell¹ingegnosità culturale dell¹uomo che l¹ha

concepito e realizzato, ma non rimango impressionato da uno stupido discorso

spirituale senza arte né parte. Voglio bene a parecchie persone per le loro

debolezze umane e provo rispetto per altri per le loro virtù. Ma anche questi

sono solo poveri giudizi umani. Mi diverto ogni tanto con dei ragionamenti

fatti a regola d¹arte e mi commuovono espressioni umane autentiche di ogni tipo

(anche religiose) e quanto mi fanno schifo le opere malfatte nonché le mosse

bugiarde.

È

evidente che arte (artigianato, industria, sport), scienza (ricerca,

istruzione, applicazione) e ³spiritualitಠ(religione, ideologia, dottrina)

sono i campi d¹impiego culturali (in maniera crescente) più distanti dalla

³natura vegetativa² umana. Se non si ritengono delle ³sublimazioni sostitutive²

a degli impulsi vegetativi; chi li pratica si trova spesso in un¹ambivalenza

con questi ultimi e deve curare anche loro per raggiungere un equilibrio.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

1.3.2 Cultura

e interessi individuali

1.3.1 Cultura

sociale

Rendiamoci

conto che:

Fantasticando sulla libera natura

intendiamo normalmente i suoi lati coltivati: un bosco curato con dei sentieri,

dei prati coltivati, il fiume arginato sono il frutto di un centinaio di anni

di cultura agricola.

Quando la natura sfugge al

nostro controllo con delle tempeste, dei fuochi, delle valanghe, delle frane,

delle buzze, delle inondazioni ne siamo più intimoriti che entusiasti.

I fiori, i legumi, i cereali, la frutta

(anche se vengono prodotti sotto delle condizioni strettamente biologiche) sono

³bastardati². Se tutto crescesse in modo ³selvatico², nessuno oserebbe

consumarli.

Le nostre case, istallazioni idrauliche,

elettriche, termiche, canalizzazioni, fognature e vie di comunicazione come il

telefono, la radio, la televisione, l¹informatica sono prodotti di altissima

cultura che chiamiamo poi civilizzazione.

Le

infrastrutture di trasporto, approvvigionamento, smaltimento, comunicazione,

e i relativi veicoli, aggeggi e istallazioni sono di altissimo livello tecnico,

civilizzato, culturale.

La produzione degli alimenti, dei

vestiti, delle scarpe e dei beni di ogni genere, delle infrastrutture e

informazioni, lo scambio di soldi, merci, prestazioni e relativi servizi è

altamente industrializzato, tecnicizzato, civilizzato, culturale.

Idem è per i prodotti, le prestazioni, i

servizi sanitari, igienici, cosmetici, medici, terapeutici.

Idem é per i prodotti, le prestazioni, i

servizi che servono al ricupero, la distrazione, lo svago e il riposo come il

turismo, i passatempi, lo sport, i film, il teatro, la televisione, la radio, i

locali di ristoro.

Idem è per la scienza e l¹istruzione con

tutte le relative strutture, le infrastrutture, i servizi e i mezzi di

comunicazione.

Idem è per l¹arte, l¹artigianato con

tutte le relative strutture, le infrastrutture, i servizi e i mezzi di

comunicazione.

Idem è per la ³religione²

(fondamentalista, ecumenica, multiculturale, polietica, eclettica,

neoreligiosa, esoterica, qualunquista), ideologia, politica, ³spiritualitಠcon

tutte le relative strutture, infrastrutture, servizi e mezzi di comunicazione.

Idem è per la gestione e

l¹amministrazione privata e pubblica con tutte le relative strutture,

infrastrutture, servizi e mezzi di comunicazione.

1.3.2 Cultura e

interessi individuali

Pare

che la cultura umana abbia soprattutto delle fonti individuali più di quelle

relazionali e sociali:

- Nell¹uso

dei colori e degli strumenti a scopo di ornare il proprio corpo e l¹abitazione,

- nel farsi gli abiti e le scarpe oltre

alla loro funzione e

- di estetica figurativa, linguistica

(racconto, poesia), musicale (voce, ritmi, strumenti) e di movimento (ballo),

elementi che si ritrovano anche nelle prime testimonianze della cultura umana

cosiddetta ³primitiva². Tutto questo è altamente ³sviluppato² dalla creatività

umana, probabilmente prima dello sviluppo delle forme sociali ed evolute nonché

differenziate.

È

pensabile che l¹esperienza della riflessione e della memoria ³astratta², non

più riferita all¹immediatamente percepibile e le capacità di premeditazione con

una dinamica intrinseca abbiano creato la curiosità, le domande e le risposte

ipotetiche che integravano da una parte il singolo ³pensatore² nel suo contesto

sociale e naturale, ma nel medesimo tempo lo identificavano anche come

individuo diverso dagli altri. L¹esperienza di sentirsi non solo fautore di

quelle proprie mosse (e delle altrui), ma di essere anche soggetto di impulsi

altrui, ha forse indotto sentimenti e idee relazionali ³spirituali² e

filosofiche, che portate a livello di discorso relazionale e consultazione

sociale divennero magiche, e nel corso delle generazioni, ³religiose² del tipo

³animistiche² con dei rituali, delle credenze, immaginazioni, idee e poi con

dei culti.

La

³cultura individuale² non consiste nella contrapposizione ³antietica² alla

natura, ma nel vivere tutti gli ³impulsi naturali² in modo coltivato, cioè, con

arricchimento estetico ed etico:

- Nutrirsi nelle forme del mangiare e del

bere.

- Copulare in forme erotiche e rispettose

per la/il compagna/o.

- Dormire nei contesti scelti.

- Abitare in un ambiente piacevole.

- Relazioni bilaterali colte.

- Relazioni sociali sopportabili.

- Igiene, abbigliamento e cosmetica

piacevole.

- Operare a regola d¹arte.

- Distrarsi e svagarsi esteticamente.

- Non disturbare più di tanto e non

lasciarsi disturbare, né da telefoni, né da idee, né da proposte.

-

Come

negli altri settori nell¹ambito della ³ripartizione dei compiti² e della

specializzazione individuale sono intuibili anche delle funzioni in merito ai

rituali, alla tradizione, alla guarigione,

1.3.3 Spiritualità

La

spiritualità è la dote umana di muoversi in costrutti mentali astratti, non

impedita da fatti concreti o persino in contrasto con essi, talvolta cercando

in stati d¹animo ³mutati² delle visioni oltre alle realtà percepibili tramite i

sensi. Al posto dei fatti vengono stipulate delle ipotetiche ³verità²,

³credenze², ³convinzioni², dei dogmi e/o esperienze più o meno eterne e immutabili.

Questi costrutti servono per:

- Interpretare e poi organizzare,

strutturare, impostare, formare, creare:

- provenienza, senso e indirizzo

dell¹esistenza umana,

- comportamento, relazioni e regole sociali

dei singoli, gruppi e società,

- stipulare valori e la loro gerarchia sia

individuali sia sociali,

- giustificare sentimenti, intenzioni e

mosse.

Innumerevoli

sono i relativi tentativi animistici, ³pagani², magici, giudei, cristiani,

islamici, induistici, buddistici, taoistici, fino al qualunquismo esoterico

contemporaneo, che non dispone neanche più di ³un costrutto base² ma solo di un

guazzabuglio di elementi incoerenti e incompatibili con tutti quelli precedenti

e un po¹ di credenze di modernismo e postmodernismo; sacrilegio per ciascuno

dei singoli. L¹unico elemento rimasto è l¹atteggiamento inquisitorio verso

tutti quelli che non la pensano allo stesso modo. Così diventano quasi tutti

³bisognosi di spiritualità².

Spesso

sono poi le stesse persone che se ne intendono più dei diritti del loro cane

che della ³Convenzione dei diritti umani², che non sarà molto spirituale, ma

potrebbe essere almeno una base d¹accordo maggioritario sulle minime regole di

convivenza umana, non facile da raggiungere come concetto e ideale, ma per me

condizione ³sine qua non² di ogni ³diritto alla spiritualità².

Non

ho niente contro una ³vita spirituale² (neanche neoreligiosa), basta che sia e

rimanga privata e intima. Portata a livello sociale mi sembra più un ³terrore

psichico², normalmente poi da quelle persone che di ³spiritualitಠhanno

all¹incirca l¹idea che ha una mucca della contabilità. Con tutto il rispetto

che ho personalmente verso le grandi opere e i grandi pensatori di tanti tempi

e culture, quello che spesso si sente dire in merito, lo percepisco come un dispetto

e una bestemmia.

Beato

chi:

- Non ha una ³necessità mentale² né di

³reincarnazione², né di ³risurrezione², né di ³redenzione².

- Non si lascia determinare da ³karma² o

³kismet² e

- non deve sentirsi onni(im)potente

³fautore del proprio destino², ma

- riesce a vivere l¹incertezza sulla

valutazione del passato e di controllo del futuro, senza tanti scrupoli per

l¹uno e con poca ansia verso l¹altro

- a crearsi ogni tanto condizioni

soddisfacenti (con grazia e fortuna non meritate, ma accadute) e

- ad evitare le peggiori condizioni

frustranti (disgrazia e sfortuna) con più fortuna che creanza,

in

modo, che dopo tutti questi ³compiti fatti² (e non al loro posto) e se sente la

curiosità, la voglia o il piacere, possa dedicarsi come uno svago, curiosità o

per fede e con serenità alla preghiera, contemplazione, meditazione e allo

studio delle grandi opere spirituali.

Tanti

tentativi spirituali (o tutti) mirano a ³superare² la natura (umana), di avere

accesso a ³mondi superiori², di raggiungere l¹³illuminazione divina², il

sostegno di ³forze superiori² e così via. Da tempi remoti si insegnano a questo

scopo, in parallelo alle relative dottrine, delle tecniche e degli esercizi che

alterano gli stati d¹animo come dietetiche, respiratorie, movimentali, di impassibilità,

delle regole comportamentali, ascetiche, l¹uso di sostanze psico attive e

tant¹altro. Queste forme ³pedagogiche² sociopsicosomatiche alterano

notevolmente l¹economia psichica e richiedono salute e stabilità sia fisica che

psichica. Chi le propaga come ³alternative terapeutiche² è irresponsabile se

non criminale: le cliniche psichiatriche sono piene di pazienti nei quali delle

³esperienze spirituali² hanno modificato ³gli stati d¹animo² in maniera

pericolosissima.

Degli

studi epidemiologici dimostrano che le persone con una fede fondata dispongono

di capacità autoregolative sociopsicosomatiche elevate. Ma sicuramente la loro

fede non l¹hanno acquistata da un qualche santone come terapia alternativa

spirituale.

1.4 Anima e psiche

Interpretando

la ³psiche² come un aggregato di gestione e regolazione tra un organismo e il

suo ambiente, rispettivamente tra questo organismo e altri organismi associati

si pongono da subito una serie di domande non solo relazionali ma di funzionamento

dell¹organismo, in quanto:

- La sua dipendenza dall¹ambiente e dagli

³associati² è organizzata?

- L¹integrazione delle vicissitudini e la

trasformazione in comportamenti funziona?

- Il suo intervento sull¹ambiente e gli

³associati² è organizzato?

Come

compito gestionale si tratta di organizzare tanti elementi sia

contemporaneamente (insiemistico) che in modo processuale (sequenziale). Per

questo si arriva al seguente discorso sulla gestione (correlazione e

coordinazione di insiemi e sequenze).

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

1.4.2 Coordinazione,

correlazione, disposizione

1.4.3 Insiemi

e sequenze sensoriali

1.4.4 Gestione

psichica di insiemi e sequenze

1.4.5 Insiemi

e sequenze comportamentali

1.4.6 Implicazioni terapeutiche

1.4.1 Sequenze e

insiemi

Vi

sembrerà strano trattare ³spazio² e ³tempo² e la loro coordinazione in un

trattato di psicoterapia. Personalmente farei molta fatica a spiegarmi in modo

plausibile tanti fenomeni psichici senza disporre di questo strumento. La

letteratura ³psichica² anche più remota si batte spesso con questa ambivalenza.

Anche Freud in un trattato noto spiega ³il ricordo dell¹anima² in un¹immagine

geniale, dicendo che l¹anima non ha tempo: come se nel medesimo quadro di Roma

ci fossero contemporaneamente e intatti tutti gli edifici mai costruiti.

Quando

vi parlo, il filo del discorso si evolve come una linea nel tempo, andando

avanti con un ordine sequenziale di fonemi con un prima e un dopo di parole e

frasi.

Quando

guardate un dipinto, l¹ordine che vi rivela la sua ³intenzione² invece, è

basato su una disposizione insiemistica di macchie e colori ordinati secondo

dei criteri come sopra-sotto, la destra-sinistra, il davanti-dietro,

contenuto-separato, comune-differenziato,

Quando

ascoltiamo un brano d¹orchestra ci sono tutti e due gli ordini:

- La sequenza della melodia dei singoli

strumenti e

- il suono complessivo ³momentaneo come un

insieme di timbri, armonie e dissonanze a un determinato volume (ponderanza) in

un momento.

La

duplice disposizione ³sequenziale² e ³insiemistica² dei singoli strumenti (che

partecipano o tacciono, si ³uniscono² e si ³separano² in continuazione) è

coordinata (sempre nel caso del brano musicale) secondo delle ³regole²:

- ³Armoniche² come intervalli di suoni

contemporanei (accordi che si alterano nel tempo).

- Contrappuntistiche (intreccio di temi e

melodie).

- Ritmiche (accenti e ripetizioni nel

tempo).

- ³Tempistiche² (velocità di progresso

melodico o ritmico).

- ³Volumetriche² (volume di singoli

strumenti o voci e complessivo).

1.4.2 Coordinazione,

correlazione, disposizione

Questa

³insiemistica dinamica² coordinata crea una dimensione oltre all¹insieme, ma

anche oltre alla sequenza, è la correlazione stessa come ³terza qualità², (non

deducibile né dalla sequenza né dall¹assieme); la disposizione nel ³passare del

tempo²:

- ³Insiemi² di elementi scelti

(contemporaneamente diversi, da una scorta di ³suoni², ³strumenti² e ³volumi²

da un pozzo ³memorativo associativo insiemistico²) disposti come un assieme

³armonico² (tensione, distensione).

- ³Sequenze² di ³insiemi²

(contemporaneamente diversi ³temi² e ³melodie², da una scorta di sequenze,

ripetizioni, ritornelli, filastrocche, ³circoli², per diversi strumenti, da un

pozzo ³memorativo sequenziale²).

- Gestiti

secondo dei criteri di dinamica (contemporaneamente diversi, da una scorta di

velocità, ripetizione e accento per diversi strumenti, da un pozzo ³memorativo

ritmico²).

1.4.3 Insiemi e sequenze

sensoriali

Vi

sembra complesso? Anche a me. Ma mi è sembrata un¹analogia maneggevole e semplicistica

per ³la fisiologia dell¹anima² (funzionamento). In realtà ha tante dimensioni

in più:

- La visiva (come un film), l¹olfattiva (la

sequenza di odori in un locale per buongustai), la gustativa (le portate e gli

ingredienti di un pasto), la ³tattile² (percezioni cutanee) della camicia di

seta sulla pelle e le mutande che stringono, l¹equilibrio dopo una bottiglia di

un eccellente vino rosso.

- Diverse altre più o meno coscienti di

autopercezione e stimoli interni come il dolore, la fame,

- Emotive fluttuanti in un momentaneo stato

d¹animo.

Tutte

si aggiungono a quelle ³acustiche² e sono tutte da coordinare, correlare e

gestire (integrare) per poi finire in un comportamento (gesti, mimica,

movimenti, discorso sensato). Questo per me è l¹opera dell¹anima che oggigiorno

si chiama psiche.

È

evidente che anche una bestia deve gestire tanto di questo (non la forchetta e

il coltello) e lo fa spesso meglio di me; la differenza è che non si fa tanti

scrupoli sofisticati. L¹usignolo giù alla ³Maggia² davanti alla finestra della

mia camera da letto da bravo beffeggiatore canta indistintamente il segnale

della mia sveglia elettrica (alle due di mattina) come un tema di una sonata di

Mozart e non si lascia impressionare dal mio commento.

1.4.4 Gestione psichica

di insiemi e sequenze

Tantissimi

fenomeni psichici si riescono a intuire con un modello che non separa solo

l¹aspetto sensoriale, l¹integrazione correlata regolativa e l¹attivazione (con

relativi approvvigionamenti, consumi e smaltimenti) ma anche la parte

gestionale psichica: insiemistica/sequenziale/coordinativa:

- Il maniacale logorreico eccitato,

inondato di ³associazioni² non controllabili con l¹inizio di sempre nuovi temi

(o anche nel mio caso, quando sono sbronzo e qualcuno mi provoca).

- La ripetitiva filastrocca monotona a

ritornello di una debole melodia depressiva (la mattina dopo la sbronza con un

magone).

- L¹intrusione di un tema prepotente

dissociato (in tutti i brani del resto anche ben gestiti), di idee coatte

quando assolutamente voglio qualcosa.

- La persecuzione di un paranoico

disturbato durante il suo ³concerto² dalla ostinata intrusione di un avversario

musicista interno.

- L¹ostinato bisogno di uno, con le idee

prevalenti, di sottoporre a tutti la sua ultima melodia trovata e di invitarli

a suonarla anche loro.

- La cacofonia sregolata nel panico e

l¹arresto totale momentaneo di chi è rimasto di stucco.

- Le esigenze sovraumane in uno

schizofrenico di dover contemporaneamente vivere e commentare due film diversi.

- Le capacità memorative

insiemistiche/associative/emotive (corticale destra), quelle

sequenziali/proceduralmentali (corticale sinistra) e quelle

coordinative/correlative/dinamiche nelle parti di gestione neurovegetative e

del ponte.

- La corteccia cerebrale e il sistema limbico

come antipodi di sequenze (limbus) e di insiemi (cortex) correlati per il resto

dal sistema nervoso centrale (sensoriale, vegetativo, motorio).

1.4.5 Insiemi e sequenze

comportamentali

La

gestione psichica, se tutto va bene, fornisce come ³risultato² un intento, un

volere, una volontà che deve essere trasformato da ultimo in un ³comportamento²

(attivo, reattivo, di appetenza, finalizzato, ).

Questo

dipende essenzialmente:

- Dalla spinta o incentivo momentaneo per

avviare l¹intento.

- Dalle risorse attualmente disponibili per

concretizzare l¹intento.

- Dall¹accoglienza/resistenza di associati,

avversari e ambiente alla mossa.

1.4.6 Implicazioni

terapeutiche

Sforzando

un po¹ l¹analogia dell¹orchestra mi sento spesso il direttore d¹orchestra,

ponendomi molte domande:

- Per quale pubblico suono e qual¹è il

concerto.

- Quale repertorio ho da offrire.

- Quanti concerti e quante prove faccio.

- Che musicisti, con quali strumenti ho a

disposizione e che capacità hanno.

- Che rapporto ho con il pubblico,

l¹impresario, le autorità, i critici.

- Quanto chiedo ai miei musicisti e quanta

autonomia, distrazione, tempo contem-plativo lascio loro.

- Cosa faccio per compensarli,

gratificarli, stimolarli, sanzionarli.

- Come mi comporto in situazioni di

contrasto e ambivalenza o se uno è di malumore.

-

Le

stesse questioni me le pongo anch¹io e cerco di scoprirle con il mio cliente.

Essendo anche lui direttore della sua orchestra (o squadra o officina) ci

troviamo abbastanza facilmente come ³colleghi² e questa è una buona base di

collaborazione accessibile a ognuno di noi senza alcuna formazione sofisticata.

2.0 Sociologia

La

³sociologia² tratta le relazioni tra gli esseri viventi nel loro contesto

naturale. Si può trattare di piante, di animali o di esseri umani nei relativi

contesti cosiddetti³naturali².

Vengono

trattati i seguenti temi:

2.2 Temi e argomenti della sociologia

umana

2.3 Psiche

umana nel contesto sociale e ambientale

La

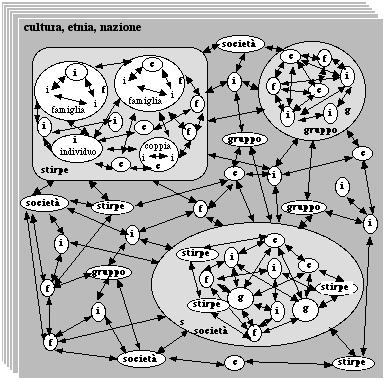

sociologia umana tratta le relazioni tra:

- Individui, coppie, famiglie.

- Stirpi, gruppi, società.

- Etnie, culture e nazioni.

Nei

relativi contesti cosiddetti ³naturali².

Visto

che queste relazioni possono essere di tanti tipi e sfumature, le scienze

sociali hanno tante specializzazioni come la politica, il diritto, l¹economia

pubblica e quella privata, la religione,

La

sociologia nel senso stretto della parola tratta soprattutto il coinvolgimento

dell¹individuo in queste molteplici relazioni, dalle più formalizzate e

gerarchizzate alle più informali, emotive e di interessi. In pratica definisce

l¹individuo dal punto di vista della sua integrazione nei diversi contesti

relazionali.

2.2 Temi e argomenti della sociologia umana

Può

sembrare strano occuparsi nell¹ambito di un tema ³psichico² e ³terapeutico² di

fatti sociali. In realtà non lo è perché i nessi sono molteplici. Fra l¹altro,

la ³psicologia² ufficiale è molto spesso non solo individualistica ma

relazionale e anche sociale. Un addetto servizio pubblico nel Canton Ticino si

chiama con giusta ragione ³Servizio psicosociale².

- Essendo l¹uomo non (solo) una ³bestia

solitaria² ma anche ³sociale² (come tanti altri animali) conviene tener conto

dei ³fabbisogni sociali e relazionali primitivi² oltre che a quelli

³vegetativi², di sopravivenza individuale e di specie nei determinati ambienti

e contesti naturali. I risultanti e le ³pulsioni² spesso ambivalenti richiedono

una notevole ³capacità di autogestione². Fino a questo punto, la sociologia è

³naturale² e potrebbe essere anche la ³sociologia di un branco di cani².

A

partire da qui, ³la sociologia umana² diventa ³civilizzata, culturale². Spesso

si dimentica che questo fatto non è una ³sostituzione² ma, o, ³un ampliamento²

o ³una trasformazione formale² oppure ambedue, che non rende superfluo il

substrato primitivo, anzi.

- Poiché questi ³impulsi primitivi² sono

stati elaborati a livelli di civilizzazione e di cultura sia individuali che

relazionali (dei quali siamo fieri), non solo è aumentata l¹esigenza di

autogestione psichica di certe ambivalenze cresciute esponenzialmente, ma anche

di richieste di scelta, coordinazione e disposizione sia individuale che

relazionale.

- L¹esperienza (culturale) che il benestare

dei ³gruppi² non si basa prevalentemente

- né sul ³diritto del più

rozzo²,

- né sul dispotismo del più

³pazzo² (libertà),

- né sulla dittatura della

maggioranza (uguaglianza),

ha

portato le nostre società civilizzate a equilibri delicatissimi tra:

- Solidarietà con il debole e

- responsabilità individuale per se stesso

e

- il funzionamento sociale (fratellanza)

- che stipula nuove ambivalenze individuali

da gestire, ma anzitutto impegni e costi di solidarietà, specialmente se la

fratellanza volontaria diventa assicurazione sociale obbligatoria.

Per

l¹operatore nel settore ³psicoterapeutico² diventa quindi indispensabile

l¹istruirsi almeno superficialmente nel settore ³sociologico². Per illustrare i

temi e per fare una proposta concreta, di seguito l¹indice di un metodo

scolastico di sociologia:

BARLEY,

Delbert: Grundzüge und Probleme der Soziologie, Luchterhand 1975

Elementi

di sociologia

Basi

della società

Geografia

Biologia

Uomo

e bestia

L¹apertura

umana

Trasformazione

di esigenze biologiche

Tensione

esistenziale

Struttura

della società

Processo

di strutturazione

I

ruoli e la loro ripartizione

Ruolo

sociale

Sistemi

di ripartizione

Incertezze

dei ruoli nelle trasformazioni sociali

Disturbi dei ruoli

Norme

sociali

Meccanismi

di controllo, sanzioni, privilegi

Ruolo

e posizione sociale

Posizione

come aspetto di rango (del ruolo)

Posizione

come prestigio nell¹ambiente

Autorità

e potere istitutionalizzato

Forme

e interazioni di gruppi

Gruppo

Relazioni

tra gruppi e obiettivi di gruppi

Cultura

come termine sociologico

Cultura

e delimitazioni

Etnocentrismo

Stratificazione

sociale

Stratificazione

e controllo

Stratificazione

e mobilità

Teorie

delle strutture di potere

Domande

critiche al potere

Personalità

come organismo socializzato

Forze

formative

Esclusività

e tipo

Fattori

formativi

Società

e ³proprio io²

Ruolo

e identità

L¹alternativa

di Freud

Omogeneità

e scissione della personalità

Valori

e orientamento

Terminologia

Classi

di valori

Valori

astratti della società

Norme

dirette del gruppo

L¹autoimmagine

ideale

Proprietà

organiche e valori indirizzanti (carattere)

Orientamento

di ³principi² (di concetto)

Orientamento

³situativo² (di adattamento)

Conflittualità

della personalità

Conflittualità

dei valori e d¹³impulsi²

Frustrazioni

e la loro gestione

Reazioni

ai conflitti interni

Privazione

e anomia

La

famiglia

Istituzione

della società

La

famiglia in un mondo che cambia

Tecnica,

burocrazia, divisione del lavoro

Ripartizione

lavorativa e relazioni sociali

Burocrazia

Società

di massa

Ripartizione

dell¹ordine gerarchico

Produzione

e consumo di massa

Fattore

di calcolo

Massa

come destino

Perdita

delle strutture comunitarie

Fenomeni

della popolazione

Terminologia

Struttura

di norme

Norme

sociali come conseguenza della struttura della popolazione

Quota

di nascita differenziale

Cambiamento

sociale

Cause

Evoluzione

obiettivistica

Problemi

sociali

Fenomeni

del deterioramento sociale

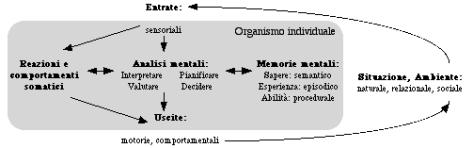

2.3 Psiche umana nel contesto sociale e ambientale

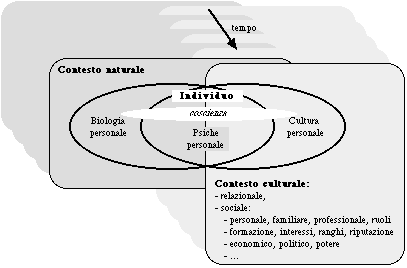

³Psiche²

è per me una funzione (auto)gestionale altamente dinamica tra tanti bisogni e

desideri ambivalenti, contrastanti e variabili, sia biologici che culturali, di

una persona con una propria storia, vivente in un determinato e momentaneo

contesto naturale e culturale (sociorelazionale).

3.0 Psicologia

La

psicologia è una scienza empirica (di esperienza) che si occupa del

funzionamento dei processi gestionali degli individui umani nei loro contesti

relazionali, sociali e ambientali.

Come

testo base per questo capitolo ho usato:

SCHERMER,

Franz, J.: Grundlagen der Psychologie, Kohlhammer 1999

PLATONE

(discepolo di Socrate): Polarità metafisica dello ³spirito² (mente, cognizione)

e della ³pulsazione² (emozione) si ritrova fino alla ³dottrina delle istanze²

psicoanalitica (conflitti tra ³Io e Super-io² ³Es² e ³Ueber-Ich²) fino ai

nostri tempi nei rami della psicologia con degli indirizzi più concettuali

europei che empirici.

ARISTOTELE

³De anima²: Definisce l¹anima come il principio e concetto del vivente. In

contrasto con il non vivente questo è dotato di ³percezione² e ³movimento²,

differenziato in:

- vegetale: nutrizione, crescita,

procreazione (piante, animali, umani),

- animale: percezione, emozione,

locomozione, desiderio (animali, umani),

- razionale: cognizione, riflessione,

intenzione (umani).

Si trovano fino ai nostri tempi nei rami della psicologia

dell¹orientamento più empirico che concettuale.

Il

900 ha messo gli accenti psichici piuttosto su dei parametri come:

- coscienza,

- esperienze/vicissitudini,

- inconscio,

- comportamento,

così

che la psicologia fu anche definita come scienza di vicissitudini e

comportamenti.

³ZIMBARDO,

P.G.: Psychologie, Springer 1995² riassume ³Oggetto della psicologia sono il

comportamento, le vicissitudini e la coscienza umana e le loro condizioni e

origini localizzate all¹interno (nell¹individuo) e all¹esterno (nell¹ambiente)

dell¹uomo.²

Vengono

trattati i seguenti temi:

3.3 Approccio di

psicologia analitica e di profondità

3.4 Approccio alla

psicologia umanistica

3.6 Approccio

della psicologia ³biologistica²

Si

occupa in generale dei seguenti temi:

3.1.1 Percezione

e osservazione

3.1.2 Apprendimento

e modificazione

3.1.4 Motivazione e collaborazione

Sotto

diversi aspetti.

Schermer

usa il seguente modello funzionale nell¹ambito della psicologia:

3.1.1 Percezione

e osservazione

Percezione

come un processo controllato da:

- informazioni e dati,

- concetti,

- comportamenti e attività.

Osservazione

come una forma di percezione valutata/descrittiva:

- completa immutata o

- ridotta simbolica o

- ridotta a categorie o

- di valutazione ridotta (rating).

3.1.2 Apprendimento

e modificazione

- rispondente (reattivo) o

- operante (autoattivo) o

- sociale (per osservazione e modelli).

3.1.3 Emozione e

compimento

Emozioni

e nessi con:

- vissuto e sentimenti,

- fisiologia e modifiche corporee,

- cognizione e valutazione,

- comportamenti ed espressioni.

Compimento

e elaborazione delle emozioni (coping) con dei criteri di:

- salute fisica,

- benestare psichico,

- funzionamento sociale.

3.1.4 Motivazione

e collaborazione

Tradizionalmente

interpretato ed esclusivamente come eventi dovuti all¹attrazione e alla

pressione:

- di intenti e incentivi interni e

autonomi;

- di stimoli e incentivi specifici esterni.

Attualmente

interpretate anche come un orientamento delle attività sotto i seguenti

aspetti:

- cognitivi e

- di intenti volontari.

La

collaborazione (relazionale terapeutica) con un interlocutore (paziente) viene

valutata dal terapista secondo i seguenti criteri:

- Presentazione e ripresentazione: termini

e scomodità.

- Disponibilità di comunicazione: risposte

a domande, notizie sugli eventi.

- Disponibilità

per dei tentativi di modifiche: proposte per modifiche, provare l¹insolito.

- Disponibilità per dei tentativi di

intervento: fare i relativi compiti.

- Disponibilità di cooperazione aperta,

fiduciosa, che mira alla riduzione delle tensioni.

La

psicologia empirica come scienza stipula per il proprio lavoro delle norme,

delle condizioni metodologiche e dei traguardi basilari concernenti i seguenti

argomenti:

3.2.3 Ipotesi,

supposizioni, regole e leggi

3.2.1 Valutazione

e giudizio

La

valutazione e il giudizio nella vita pratica ³precritica² non sono accertati ma

controllati intuitivamente e accompagnati dalle convinzioni. Questo ci facilita

la vita pratica e le decisioni da prendere, si riferisce a un contesto

particolareggiato e privato.

La

valutazione e il giudizio della scienza empirica devono essere fatti secondo i

criteri più severi, visto che si tratta di un contesto ³intersoggetivo e

pubblico²:

- Nesso con dei modelli e delle teorie

provate (anche falsificandoli).

- Esame critico per valutare l¹incidenza e

le probabilità.

- Trasparenza e immedesimabilità.

- Possibilità di ripetizione da parte di

altri scienziati.

3.2.2 Descrizione

Una

descrizione scientifica empirica necessita della precisione terminologica.

Questa si raggiunge con definizioni che devono essere precise e consistenti.

Preciso significa un discernimento esatto da altri termini, la consistenza si

verifica se diversi osservatori arrivano allo stesso discernimento.

Nella

psicologia empirica molte definizioni sono ³operazionali², ciò che vuol dire

che diversi criteri fissati definiscono un termine, p.es. il grado di

³sicurezza di sé² definito secondo i seguenti criteri:

- Contatto visivo.

- Richieste.

- Voltato verso l¹interlocutore.

- Voce chiara e voluminosa.

Diventa

precisa e consistente e rimane discutibile come definizione (non è vero in

senso assoluto, ma utile nel contesto di un lavoro specifico).

3.2.3 Ipotesi,

supposizioni, regole e leggi

La

psicologia empirica tenta di dedurre ipotesi in una continua alterazione di

idee creative e ragionamenti da una parte, paragonati con fatti reali

dall¹altra. L¹intuito, la creatività e la ricchezza di idee lasciano sospettare

prima una supposizione che va poi formulata come ipotesi.

Le

ipotesi vengono formulate:

- In modo che valgono in generale

(generalizzazione).

- In una frase condizionale (se , ).

- Che potenzialmente è falsificabile.

Quando

un¹ipotesi così formulata nell¹esperienza pratica viene sempre nuovamente

confermata, si parla di nessi regolari, regole o di legge.

3.2.4 Teorie e modelli

Una

teoria aggiunge ad una regola un postulato per una causa o una ragione (secondo

criteri severi) (se, , perché ). Vengono aggiunte delle istruzioni esatte che

permettono l¹esame (falsificazione) qualitativo e/o quantitativo. Costrutti di

teorie si chiamano anche modelli.

Le

teorie vengono spesso ³ampliate², ³ridotte², ³scartate², sostituite o in esse

si trovano diversi ³concorrenziali² che all¹osservatore non scientifico

appaiano confusionari. In realtà si evolve così la ³comprensione², in una

eterna ricerca che non soddisferà mai il ³bisognoso di credenze e convinzioni².

In questo senso la scienza empirica è umile, in contrasto con l¹arroganza dei

presuntuosi della verità, ma non mira a quest¹ultima né la promette. Concede

solo un po¹ più di comprensione.

I

modelli poi non sono reali, ma servono come strumenti di lavoro (spesso

riflessivo). Spesso si tratta di scegliersi il modello adatto al compito, come

lo scultore si sceglie lo scalpello adatto per la sua opera.

3.2.5 Previsioni e

mutamenti

Oltre alla ³descrizione² e alla ³comprensione² e ai

risultanti ragionamenti, consigli e ³interventi², nella psicologia come in

tutti gli aspetti della vita pratica sono importanti le previsioni

³prognostiche² e possibili mutamenti. È evidente che i modelli utilizzabili

dovrebbero contenere degli aspetti dinamici per poter sospettare o estrapolare

l¹evoluzione di un processo (con tutti gli imponderabili), che permette il

paragone con il fatto prospettato e la valutazione del modello stesso in funzione

delle divergenze prospettate e avvenute.

3.3 Approccio di psicologia analitica e di profondità

Introdotto

da FREUD al di fuori dei cerchi accademici, curato e sviluppato dai suoi

seguaci, ha trovato attenzione nella seguente psicologia:

- Accademica.

- Della personalità.

- Clinica e psichiatrica.

Nell¹opinione

pubblica, quando si pensa alla psicologia in senso lato, spesso ci si riferisce

alla psicologia freudiana, il che non corrisponde minimamente alla realtà,

anche se esistono pochi rami della psicologia che non si fanno inspirare dalle

teorie freudiane (³inconscio, individuale²) negli aspetti trattati quì di

seguito:

3.3.1 Aspetti

dinamici: pulsazioni

3.3.2 Aspetti

topografici: cosciente, inconscio, preconscio

3.3.3 Aspetti

strutturali: Es, Ich, Ueber-Ich

3.3.4 Aspetti

evolutivi personali (orale, anale, genitale, latente)

3.3.5 Aspetti

energetici-economici

3.3.6 Critica

della psicologia analitica e di profondità

3.3.7 Applicazione della psicologia analitica

3.3.1 Aspetti

dinamici: pulsazioni

Postulato

di istinti, passioni, pulsioni umane elementari come una fonte di comportamento

e attività umana:

- Autoconservazione.

- Sessualità (eros) come base (libido) di

spinta energetica per lo sviluppo umano.

- Autodistruzione (thanatos).

Come

³pulsione² è definita una ³onda energetica² continua e ripetitiva che fluttua

ma non si esaurisce.

3.3.2 Aspetti

topografici: cosciente, inconscio, preconscio

Si

definiscono le aree psichiche nel seguente modo:

- Inconscio come ³area psichica² con

accesso diretto impedito. Per Freud l¹area dominante dei processi psichici.

- Cosciente come area momentaneamente

accessibile del vissuto.

- Preconscio come area momentaneamente non

conscia, ma accessibile in ogni momento con il direzionamento dell¹attenzione.

I

meccanismi regolativi di conscio e inconscio sono diversi:

- Conscio: orientato in un sistema

tempo-spaziale e indirizzato secondo dei criteri di ³realtà².

- Inconscio: orientamento extemporale e

indirizzato a ³soddisfare bisogni/desideri²

(siano essi naturali che

culturali).

3.3.3 Aspetti

strutturali: Es, Ego, Super-ego

La

dottrina delle istanze postula:

- ³Es² come istanza di meccanismi biologici

innati.

- ³Super-ego² come un¹istanza delle

condizioni culturali esterne e interiorizzate formatesi con dei processi dello

sviluppo personale (comandamenti, divieti, valori, morale, autoideale,

coscienza).

- ³Ego² come istanza arbitraria tra i due

contraenti che tenta di ³trasformare² le pulsioni originali dell¹³Es² in una

forma accettata dal ³Super-ego² e di metterla in atto compatibilmente con la

³realtà².

3.3.4 Aspetti

evolutivi personali (orale, anale, genitale, latente)

La

dottrina postula delle fasi evolutive di personalità legate alle funzioni

primordiali delle pulsioni e alla loro soddisfazione:

- Fase orale nel primo anno di vita:

succhiare.

- Fase anale nel secondo anno di vita:

controllo della defecazione.

- Fase genitale dal terzo al sesto anno di

vita: interesse per i genitali.

- Fase latente: fino all¹inizio dell¹adolescenza:

altri interessi.

3.3.5 Aspetti

energetici-economici

La

dottrina postula, che ³l¹energia di pulsioni² non va persa ma deve essere

consumata. Se il ²Super-ego² o la dura realtà impediscono la soddisfazione

(scarica, distensione):

- Si

tenta di sostituirli con delle attività ³infantili² orali, anali o genitali

(rifiuto esterno).

- Se i desideri (per motivi di vergogna o

autodispetto) non diventano coscienti il ²Super-ego² blocca l¹accesso al

cosciente e crea uno scostamento nell¹³Es² dove sviluppa una dinamica

caratteristica (rifiuto interno) in modo che si trasforma in altri significati

o verso altri oggetti per raggiungere l¹accesso all¹³Ego² cosciente. Il

risultato di questo processo Freud lo chiamava ³nevrotico² o ³sintomatico² come

³panico², ³fissazioni², ³isteria², ³narcisismo²,

3.3.6 Critica

della psicologia analitica e di profondità

La

critica si riferisce a tre aspetti:

- Teorici/scientifici.

- Di senso/valutazione.

- Metodici.

La

critica teorica si attacca al modo di riflessione spesso ³analogico² e

³metaforico². È di grande estetica e cultura, ma comporta una terminologia poco

determinata a degli scopi ³scientifici². Permette il libero accesso

all¹interpretazione. Permette anche all¹applicatore dialetticamente istruito

un¹interpretazione dei fatti avvenuti, ma raramente una previsione. Parecchie

basi sono per definizione non falsificabili (sempre e in ogni caso vere) il che

rende il sistema immune alla possibilità di dimostrarle come false. Le eterne

verità non sono il campo del lavoro scientifico, ma delle ideologie di ogni

tipo.

La

critica del senso della valutazione si riferisce soprattutto ³all¹idea della

sopravvalutazione² nell¹ambito della sessualità, che nel contesto sociale di

Freud e di quell¹epoca si capisce benissimo, ma non è generalizzabile

oggigiorno.

La

critica metodica si riferisce alla riproducibilità delle informazioni e dei

dati (meno di Freud che dai suoi discepoli) che inibiscono ogni controllo

empirico e sistematico.

3.3.7 Applicazione

della psicologia analitica

La

quarta critica non concerne Freud e i suoi discepoli, ma le condizioni e le

pretese sociali e individuali della nostra cultura:

- Come formazione psicologica è molto

individuale e intensa come impegno emotivo, temporaneo e materiale (autoanalisi

di apprendimento).

- Indicazioni e controindicazioni per l¹uso

terapeutico e l¹impegno ideale e materiale da parte degli utenti la limitano in

pratica a una clientela benestante con delle nevrosi clinicamente non critiche

(fasi latenti).

Negli

stati acuti è controindicata come metodo.

Ciononostante

ritengo d¹obbligo lo studio dell¹opera freudiana per tutti coloro che si

occupano di ³anime². Come scrive ZIMBARDO: Quello che ha fatto Picasso per le

arti figurative, Freud l¹ha reso per la psiche umana: ha modificato i nostri

modi e maniere di riflettere e le loro possibilità, molteplicità

3.4 Approccio alla psicologia umanistica

ROGERS,

C.: Entwicklung der Persönlichkeit, Klett-Cotta 1976

La

psicologia umanistica pone un¹alternativa ³positiva² al ³pessimismo

dell¹analitica immagine umana² (che interpreta le vicissitudini e i

comportamenti delle persone come effetto un del controllo sulle loro pulsioni).

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

3.4.2 Teorie

della personalità

3.4.3 Comportamento

e motivazioni

3.4.5 Guida del

discorso terapeutico

3.4.6 Critica

alla psicologia umanistica

3.4.1 Natura dell¹uomo

Nella

descrizione di Rogers l¹uomo è di natura:

- Spinto all¹autonomia (indipendenza

dall¹esterno).

- Orientato positivamente: di stampo

sociale, prospettivo, ragionevole e realistico.

- Capace di capirsi e autorealizzarsi nel

senso che aumenta il proprio benessere tramite una tendenza intrinseca di

autoattualizzazione.

- Possiede un comportamento sensato

indirizzato a una meta.

- È dotato di valori interni come la

libertà, la dignità, la giustizia.

- Possiede un¹integrità personale come

³gestalt² (figura) olistica (unità) di ragione, emozione, corpo e anima.

3.4.2 Teorie

della personalità

La

teoria della personalità di Rogers si basa sul principio del ³Sé² (concetto del

sé, struttura del sé) come ³figura² organizzata, consistente e terminologica,

potenzialmente cosciente (Gestalt), composta da:

- Percezione delle caratteristiche

dell¹²Io² e ³Mio².

- Percezione delle relazioni dell¹²Io² e

³Mio con gli altri e il mondo.

- Valori relativi.

3.4.3 Comportamento

e motivazioni

Il

comportamento e la percezione delle persone sarebbero orientati maggiormente

con la propria ³Gestalt², nel comportamento come indirizzo, nella percezione

come filtro. L¹orientamento mira all¹interno del ³processo di valutazione

organismico² a:

- Riduzione della tensione.

- Crescita.

- Sviluppo.

- Autorealizzazione.

Tutti

i comportamenti innati e oltre a questi:

- La dedizione positiva (accettazione,

amore, rispetto) acquisiti nel processo della socializzazione.

3.4.4 Conflitti e disturbi

I

conflitti sono interpretati come contrasto tra valutazione organismica attuale

(reale) e dedizione positiva mirata (ideale). Il conflitto crea una deviazione

del ³Sé reale² e del ³Sé ideale². Questa deviazione può essere elaborata in

diversi modi:

- Assimilazione e integrazione del reale

nell¹ideale: si adatta a un processo evolutivo l¹ideale al reale con una nuova

congruenza.

- Ignorare la realtà: l¹incongruenza

persiste.

- Distorcere la realtà: l¹incongruenza

persiste.

Incongruenze

rilevanti, persistenti e ripetitive causano disadattamenti psichici che possono

creare:

- Sensi di colpa, ansia. -

Diminuzione dell¹autodignità.

- Depressioni. -

Fobie, idee e azioni coatte.

-

3.4.5 Guida del

discorso terapeutico

Come intervento Rogers applica il discorso terapeutico

che mira a far rifunzionare l¹autoattualizzazione del ³Sé ideale² irrigidito o

bloccato (non il disturbo attuale che in questa ottica è ³solo² sintomo). La

conduzione del discorso da parte del consulente deve essere:

- Autentica: sincerità, priva di

bigotteria, che crea fiducia.

- Di stima positiva: rispetto e dignità,

non invadente, atta a creare un ambiente privo di paura e ricatto, che stimola

il cliente ad affrontare le proprie emozioni e esperienze.

- Dedizione comprensiva: darsi da fare per

vedere il mondo con gli occhi del cliente, chiedere se le sospettate emozioni

erano presenti, verbalizzare le emozioni.

Fornire al cliente un modello

di trattamento ³autoesplorativo².

3.4.6 Critica alla

psicologia umanistica

Come

l¹approccio della psicologia analitica e altri approcci ideati da singoli

grandi ricercatori, si tratta di un sistema chiuso, principalmente

inaccessibile a nuove scoperte elementari. In più la precisione dei termini

chiave crea l¹impossibilità di dimostrare o falsificare postulati importanti

(p.es. il postulato della tendenza all¹autorealizzazione).

Il

modello è stato integrato spesso e volentieri nel repertorio dei metodi

sociopedagocici per l¹affinità delle due direzioni riguardanti il veicolo di

mutamento (relazione), le prospettive di traguardo, l¹emancipazione, inoltre

non pretende studi approfonditi. La parte della ³guida del discorso

terapeutico² invece è diventato uno strumento efficace, controllabile e

ripetibile nelle diverse terapie discorsive specialmente per i clienti con

delle capacità sociali e relazionali sviluppate.

LIEBEL,

Hermann, J.: Angewandte Psychologie; Kohlhammer 1999

La

psicologia applicata (non terapeutica) si dedica a processi gestionali di

individui e gruppi nel contesto di importanti attività e a percezioni umane

(soprattutto sociali). Trova il suo campo d¹impiego soprattutto nelle relative

grandi strutture e istituzioni.

Psicologia

di:

Scuola

Lavoro, imprese, organizzazione:

- grafologia

Mercati e relativa comunicazione

Propaganda e marketing

del denaro

Diritto e giurisprudenza

Politica

Clinica/sanitaria

Sanità, ambiente

Architettura

Circolazione e traffico

Turismo

Sport

Gioco e svago

Musica

Religione

...

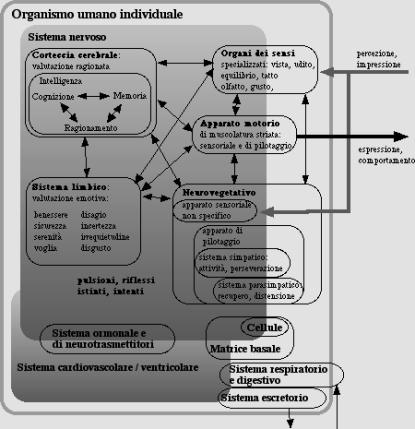

3.6 Approccio della psicologia

³biologistica²

La

psicologia ³biologistica² studia l¹interazione dei processi metabolici da una

parte, vicissitudini e comportamenti dall¹altra. Malauguratamente, si trova

quasi esclusivamente nelle mani della psichiatria clinica e di medici con

un¹inclinazione alla ³psicosomatica² e si serve per lo più di ³psicofarmaci²

con una differenziazione scarsa e non da ultimo gode di una pessima reputazione

sociale.

Questo

è un grande peccato, proprio l¹effetto degli psicofarmaci (e altri medicamenti)

dimostra senza dubbio che il funzionamento psichico ha una dimensione

biologica/metabolica (scambio di sostanze). Come terapista non capirò mai

perché a una psiche, che deve garantire il funzionamento biologico in un

contesto culturale, si dedica tanta attenzione alla sua cultura, trascurando

quasi completamente la biologia. Sarà la classica formazione e specializzazione

che rende ciechi da una parte i medici e dall¹altra gli psicologi e gli

psicoterapeuti, sempre a discapito del povero paziente.

Non

potendo pretendere delle conoscenze di ³gestione biologica², nelle prossime

pagine elencherò diverse nozioni a riguardo, importanti per poter intuire il

funzionamento delle sostanze ortemolecolari e degli psicofarmaci.

Nell¹introduzione

ho tentato (come contrappunto) di sintetizzare:

- I contesti concreti biologici e

culturali.

- I substrati organici come il sistema

ormonale e nervoso di queste funzioni e disfunzioni.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

3.6.3 Gestione biologica dell¹organismo umano

3.6.4.2 Fisiologia

dello ³stress²

3.6.1 Temi di

biologia

La

biologia studia gli ³aggregati viventi², dai più semplici (virus) ai più

complessi (mammiferi) a tanti livelli strutturali e funzionali:

- Biofisici:

diffusione, osmosi, scambi energetici elementari e termodinamici, elettrici ...

- Biochimici: elementi e sostanze,

trasformazioni chimiche e catalittiche, forme di molecole, ...

- Organuli: struttura e funzionamento di

unità specializzate cellulari come il nucleo, i mitocondri, i ribosomi, il

reticolo endoplasmatico,

- Cellulari: struttura e funzionamento di

cellule: unità viventi autonome come composizione architettonica e

funzionamento materiale (metabolismo), energetico e gestionale.

- Tessutali: struttura e funzionamento di

aggregati cellulari di simili funzioni e materia e funzionamento intracellulare

(matrice basale, plasma, fibre, ), la loro organizzazione e gli scambi

materiali, energetici e informatici.

- Organi: aggregati di tessuti con una

funzione specializzata strutturale (anatomica) e funzionale (fisiologica) come

i muscoli, il fegato, il cervello,

- Sistemi e apparati: insieme di organi e

tessuti con una funzione vegetativa complessa come l¹apparato digerente, il

sistema cardiovascolare, il sistema immunitario, il sistema di escrezione,

l¹apparato motorio/tegumentario, il sistema procreativo, il sistema gestionale,

- Organismo: insieme di sistemi coordinati

e sintonizzati come unità autonoma di funzionamento in un eventuale contesto

sociale e ambientale.

Le

discipline sono molte (p.es. nella microbiologia, genetica, zoologia, biologia

umana, fitologia, ) e specializzate in innumerevoli rami specialmente durante

gli ultimi decenni, ciò comporta:

- Che non si nota più il bosco a cusa degli

alberi.

- Si sono diffuse ³idee fisse e di

sopravvalutazione sociali² secondo l¹attuale tema specializzato e riportato dai

mass-media.

- Diminuiscono gli studi generalistici dei

giovani, perché la materia è difficile, complessa e laboriosa; promette di

studiare più materie ³sociali² che di ³scienze².

3.6.2 Gestione

di organismi

Le

funzioni psichiche fanno parte del ³sistema di gestione² dell¹organismo

(sistemi ormonali e nervosi).

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

3.6.2.1 Gestione

di organismi monocellulari

3.6.2.2 Gestione

di organismi multicellulari

3.6.2.3 Policellulari

e sostanze messaggere (ormoni)

3.6.2.4 Concatenamento

di ³sensori² e ³attivatori² con ³nervi² e neurotrasmettitori

3.6.2.5 Integrazione

di ³nervi² in un ³sistema nervoso²

3.6.2.6 Differenziazione

del ³sistema nervoso² in vegetativo e motorio

3.6.2.7 Differenziazione del sistema

nervoso centrale in funzioni emotive e mentali

3.6.2.1 Gestione

di monocellulari

La

gestione di monocellulari come i flagellati si pensa sia determinata

prevalentemente dalla natura genetica. I circuiti regolativi devono essere

comunque parecchio complessi, perché riescono a muoversi in una determinata

direzione discriminando concentrazioni ³attraenti² e ³respingenti²

(chemiotassi). Anche gli spermatozoi umani dispongono di questa dote (di

movimento). Ma tutte le cellule nel contesto di un ambiente variabile entro

certi limiti riescono perfettamente ad autogestirsi per quanto riguarda le loro

capacità metaboliche.

3.6.2.2 Gestione

di organismi multicellulari

Evolutivamente

già gli organismi multicellulari primitivi hanno bisogno dei meccanismi di coordinazione

tra le loro cellule, che funzionano con ³sostanze messaggere² sintetizzate a

certe condizioni dalle cellule, ³esportate², percepite da altre cellule e usate

per regolare le proprie funzioni.

3.6.2.3 Multicellulari

e sostanze messaggere (ormoni)

Le

piante, anche le più grandi, funzionano ancora per lo più secondo questo

principio, con una grande varietà di sostanze che permettono di regolare le più

diverse funzioni e specializzazioni. Negli animali e anche nell¹uomo, alcuni di

loro si chiamano ormoni, ma anche ³fitoormoni² è diventato un termine corrente

per certe sostanze di questo genere.

3.6.2.4 Concatenamento di ³sensori² e ³attivatori² con ³nervi² e neurotrasmettitori

Negli

organismi animali più complessi, alcune cellule si sono specializzate nella

produzione di queste sostanze, e più tardi anche nella trasmissione di segnali

elettrici lungo i loro corpi filiformi. Si sono formate così le cellule nervose

(neuroni) capaci di:

- Percepire condizioni ambientali

(sensoriale).

- Elaborare e integrare diverse condizioni

variabili durante un certo tempo.

- Trasmettere un segnale a grande velocità

lungo il loro corpo filiforme come impulso elettrico.

- Sintetizzare e immagazzinare certe

quantità di ³sostanze messaggere² (che si chiamano adesso neurotrasmettitori).

- Esportarle velocemente e in grande

quantità in funzione di un segnale trasmesso a una seguente cellula (nervosa o

di altro tipo) o nella matrice basale tra le cellule.

3.6.2.5 Integrazione

di ³nervi² in un ³sistema nervoso²

Con

l¹aumentare della complessità queste cellule nervose sono andate organizzandosi

nelle reti di cavi (nervi), e poi le reti si sono concentrate in ³gangli²

(gruppi di corpi cellulari nervosi) e plessi (centrali di smistamento di

cellule nervose). I nervi si sono organizzati nel midollo spinale e si è

sviluppata una centrale di coordinazione delle reti e dei cavi: il cervello. A

questo punto, diventava importante la coordinazione dei tanti ³messaggi

entranti² diversi e contrastanti da una parte, e la sintonizzazione e sincronizzazione

dei ³messaggi uscenti² nel senso di una direzione comune di tante mosse. Il

criterio di valutazione o decisionale era (in linguaggio umano):

- ³buono² per tutto ciò che era

l¹utilizzabile e carente, con la relativa ³risposta di avvicinamento²;

- ³non buono² per ciò che era

l¹inutilizzabile e eccedente, con la relativa ³risposta di ritiro²;

quindi una specie di

sentimento e reazione sensata.

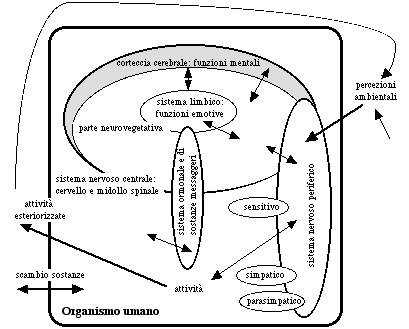

3.6.2.6 Differenziazione

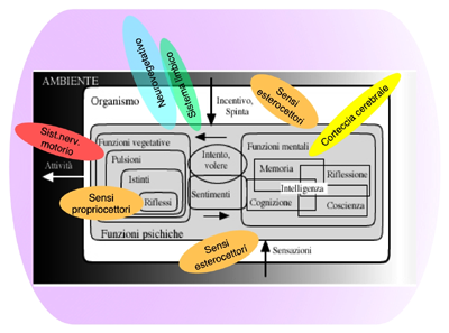

del ³sistema nervoso² in vegetativo e motorio