|

|

Medicina popolareper autodidatti

settembre 11, 2005 |

|

|

|

PTO 3 Introduzione

alla psicopatologia

© Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: PTIA 2.0 Psicoterapie

ortomolecolari 2.1.1 Psicopatologie e integratori

alimentari spesso scarsi 2.2.1 Lista di disturbi rilevati 2.2.2 Valutazione delle sostanze

coinvolte 3.0 Strumenti

didattici per il seminario |

Il

fascicolo, che serve da strumento di lavoro sul tema, contiene due capitoli con

gli allegati:

- una sintesi di

psicopatologia (tema trattato superficialmente durante il seminario) che

fornisce le basi elementari descrittive di disturbi psichici: serve per un

approccio autodidatta.

- Psicoterapie

ortomolecolari: simile al secondo argomento del seminario (³Introduzione alla

terapia ortomolecolare²) contiene essenzialmente il nesso tra disturbi psichici

(specificati) e sostanze ortomolecolari, oltre che la procedura da seguire e un

esempio ³banale² per esercitarsi nel ramo.

- Gli strumenti di

lavoro relativi a questa documentazione: tavole psico-ortomolecolari e altri

moduli di lavoro.

Indice PTO 3: Psicopatologia e

psicoterapia ortomolecolare

1.0 Psicopatologia

1.1 Funzioni ³vegetative²

1.1.1 Riflessi

1.1.1.1 Disturbi dei riflessi

1.1.2 Istinto

1.1.2.1 Disturbi dell¹istinto

1.1.3 Pulsioni

1.1.3.1 Introduzione

1.1.3.1.1 Dal fabbisogno umano alla realizzazione di

un impulso

1.1.3.1.2 Classificazione delle pulsioni

1.1.3.1.2.1

Bisogni e comportamenti vitali e organici

1.1.3.1.2.2

Bisogni e comportamenti sociali e gerarchici

1.1.3.1.2.3

Bisogni e comportamenti relazionali e affettivi

1.1.3.1.2.4

Bisogni e comportamenti culturali e mentali

1.1.3.1.3 Gerarchia delle pulsioni

1.1.3.1.4 Pulsioni nel contesto psicologico

1.1.3.2 Disturbi delle pulsioni

1.1.3.2.1 Disturbi delle pulsioni sessuali

1.1.3.2.2 Disturbi dell¹istinto di conservazione

1.1.3.2.2.1

Lasciarsi morire e suicidio

1.1.3.2.2.2

Anoressia e bulimia

1.1.3.2.2.3

Autolesione

1.1.3.2.3 ³Manie aberrate², attività coatte

1.1.3.2.4 Tossicodipendenze, attività, riflessioni e

affetti coatti

1.2 Sentimenti

1.2.1 Introduzione

1.2.1.1 Classificazioni dei sentimenti

1.2.1.2 Affetti, emozioni e sentimenti, stati d¹animo

1.2.1.3 Stati d¹animo,

disposizioni di spirito, umori, tendenze e inclinazioni umorali

1.2.2 Disturbi sentimentali quantitativi

1.2.2.1 Ipoaffettività apparente

1.2.2.2 Ipoaffettività costituzionale

1.2.2.3 Ipersensibilità

1.2.2.4 Ipertimia (iperaffettività)

1.2.2.5 Sentimentalità

1.2.3 Disturbi sentimentali qualitativi

1.2.3.1 Sindrome depressiva

1.2.3.1.1 Depressione e tristezza

1.2.3.1.2 Depressioni esogene

1.2.3.1.3 Depressione endogena o melanconia

1.2.3.1.4 Ansia

1.2.3.1.5 Motivazione e impulso

1.2.3.1.6 Motivazione ridotta

1.2.3.1.7 Stupor (paralisi) depressivo

1.2.3.1.8 Mania suicida

1.2.3.1.9 Depressione agitata

1.2.3.1.10 Disturbi

riflessivi formali: rallentamento, impoverimento, incanalamento

1.2.3.1.11 Disturbi

riflessivi materiali: idee fisse (coatte)

1.2.3.1.12 Disturbi

e sintomi somatici in depressione

1.2.3.1.13 Depressione

vitale

1.2.3.1.14 Depressione

larvata

1.2.3.2 Sindrome maniacale

1.2.3.2.1 Euforia

1.2.3.2.2 Aggressività

1.2.3.2.3 Motivazione smisurata

1.2.3.2.4 Idee sfuggenti

1.2.3.2.5 Impressione dello psicotico

1.2.3.2.6 Indispensabilità e difficoltà di trattamento

1.2.3.2.7 Sintomi somatici maniacali

1.2.4 Disturbi regolativi dell¹affettività

1.2.4.1 Sviluppo dell¹emotività

1.2.4.2 Labilità affettiva

1.2.4.3 Incontinenza affettiva

1.3 Volere (intenti, volontà)

1.3.1 Coordinazione di pulsioni

1.3.2 Disturbi di ³intenti²

1.3.2.1 Disturbi d¹intento nelle malattie di coazione (fisse,

manie)

1.3.2.2 Disturbi d¹intento nelle malattie di dipendenza

1.3.2.3 Disturbi d¹intento nella schizofrenia

1.3.2.4 Disturbi d¹intento nelle depressioni gravi

1.4 Funzioni mentali

1.4.1 Cognizione

1.4.1.1 Introduzione

1.4.1.2 Disturbi sensoriali e di sensazione

1.4.1.3 Disturbi cognitivi quantitativi

1.4.1.3.1 Ipersensibilità cognitiva

1.4.1.3.2 Iposensibilità cognitiva e apatia

1.4.1.4 Disturbi cognitivi qualitativi

1.4.1.4.1 Illusioni

1.4.1.4.2 Allucinazioni

1.4.1.4.2.1

Allucinazioni e chimere (³paranoie²)

1.4.1.4.2.2

Impressione della realtà

1.4.1.4.2.3

Nitidezza

1.4.1.4.2.4

Intensità

1.4.1.4.2.5

Valore affettivo

1.4.1.4.2.6

Allucinazioni acustiche, visive, olfattive, gustative,

tattili e propriocettive

1.4.1.4.3 Comportamento di terapisti e non terapisti

verso chi soffre di allucinazioni

1.4.1.4.4 Allucinazioni e sogni

1.4.1.4.5 Allucinazioni religiose

1.4.1.4.6 Pseudoallucinazioni

1.4.2 Coscienza

1.4.2.1 Introduzione

1.4.2.1.1 Coscienza sveglia

1.4.2.1.2 Autocoscienza

1.4.2.2 Disturbi di coscienza sveglia

1.4.2.2.1 Disturbi quantitativi

1.4.2.2.1.1

Stordimento, sonnolenza

1.4.2.2.1.2

Sopor, coma, ipervigilanza

1.4.2.2.2 Disturbi qualitativi

1.4.2.2.2.1

Sindrome amenziale (confusione)

1.4.2.2.2.2

Sindrome delirante

1.4.2.2.2.3

Stati di trasognanza

1.4.2.3 Disturbi di autocoscienza

1.4.2.3.1 Disturbi di attività

1.4.2.3.2 Disturbi di integrità

1.4.2.3.3 Disturbi di identità o continuità

1.4.2.3.4 Depersonalizzazione

1.4.2.3.5 Disturbi di autonomia, espropriazione

1.4.3 Memoria

1.4.3.1 Introduzione

1.4.3.1.1 ³Sedi² della memoria

1.4.3.1.2 Memoria, umore, affettività

1.4.3.1.3 Memoria, ricordo, esperienza

1.4.3.1.4 Riassunto delle definizioni

1.4.3.1.5 Disturbi della memoria

1.4.3.2 Disturbi mnemonici quantitativi

1.4.3.2.1 Ipermnesie

1.4.3.2.2 Disturbi quantitativi di memoria recente

1.4.3.2.2.1

Svanimento mnemonico

1.4.3.2.2.2

Psicosindrome amnestica

1.4.3.2.2.3

Confabulazione e perseveranza

1.4.3.2.3 Disturbi quantitativi di memoria remota,

demenza

1.4.3.2.3.1

Amnesie

1.4.3.2.3.2

Amnesie retrograde

1.4.3.2.3.3

Agnosie

1.4.3.2.3.4

Amnesie emotive

1.4.3.2.3.5

Scostamenti/rimozioni

1.4.3.3 Disturbi mnemonici qualitativi

1.4.3.3.1 Distorsione mnemonica

1.4.3.3.2 Illusioni e allucinazioni mnemoniche

1.4.3.3.3 Pseudologia fantastica

1.4.3.4 Disturbi di riproducibilità mnemonica

1.4.4 Riflessione

1.4.4.1 Introduzione

1.4.4.1.1 Associazioni

1.4.4.1.2 Riflessione associativa

1.4.4.1.3 Riflessione orientata

1.4.4.1.4 Immaginazione

1.4.4.1.5 Pensieri e riflessioni

1.4.4.1.6 Parole

1.4.4.1.7 Pensieri astratti

1.4.4.1.8 Riflessione e lingua

1.4.4.1.9 Termini

1.4.4.1.10 Sintassi,

logica, giudizio

1.4.4.1.11 Intelletto,

esperienza

1.4.4.1.12 Riflessione

inconscia

1.4.4.1.13 Valutazione

del significato riflessivo

1.4.4.1.14 Riflessione

creativa o produttiva

1.4.4.2 Disturbi riflessivi formali

1.4.4.2.1 Ruptus riflessivo

1.4.4.2.2 Privazione riflessiva

1.4.4.2.3 Riflessione appiccicante e vagante

1.4.4.2.4 Riflessione fuggente

1.4.4.2.5 Riflessione inibita

1.4.4.2.6 Riflessione stordita

1.4.4.2.7 Neologismi

1.4.4.2.8 Senso e nonsenso della riflessione

schizofrenica

1.4.4.3 Disturbi riflessivi materiali

1.4.4.3.1 Idee di sopravvalutazione

1.4.4.3.2 Idee costrittive (fisse, coatte)

1.4.4.3.3 Dipendenze riflessive

1.4.4.3.4 Idee di vaneggiamento (paranoie)

1.4.5 Intelligenza

1.4.5.1 Introduzione

1.4.5.2 Oligofrenia (ipointelligenza)

1.4.5.2.1 Ereditaria, innata, acquisita

1.4.5.2.1.1

Debilità

1.4.5.2.1.3

Idiozia

1.4.5.2.2 Personalità oligofrenica

1.4.5.3 Demenza

1.4.5.3.1 Demenza organica e apparente

1.4.5.4 Iperintelligenza

2.0 Psicoterapie ortomolecolari

2.1 Strumenti di

lavoro

2.1.1 Psicopatologie e integratori alimentari spesso scarsi

2.2 Procedura

2.3 Esempio di terapia

2.3.1 Lista di disturbi rilevati

2.3.2 Valutazione di sostanze coinvolte

3.0 Strumenti didattici per il seminario

3.1 Tavole psico-ortomolecolari

3.2 Modulo di esempio

1.0 Psicopatologia

BARZ,

Helmut: Psychopathologie und ihre psychologischen Grundlagen, Verlag Hans

Huber, Frauenfeld 1997

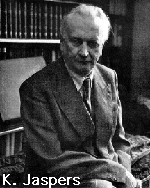

JASPERS,

Karl: Allgemeine Psychopathologie, Berlin 1965

SCHNEIDER,

Kurt: Klinische Psychopathologie, Stuttgart 1971

|

|

|

|

|

|

La

seguente psicopatologia è descrittiva e concentrata su funzioni coscientemente

accessibili. Serve come strumento terminologico senza il quale la riflessione e

la comunicazione terapeutica diventano difficili. Come modello ho usato il

testo di Helmut Barz citato sopra che consiglio vivamente di studiare, perché

offre un¹ottima introduzione ben leggibile anche per l¹artigiano terapeutico.

Il testo seguente è una sintesi.

Di

seguito, la definizione di pochi termini che riappaiono spesso nel testo:

ipo-: ³sotto-,

meno-, scarso-, poco-, ²

iper-: ³sopra-,

più-, esagerato-, troppo-, ²

eso-: ³dall¹esterno,

²

endo-: ³dall¹interno,

²

-geno: ³proveniente,

²

psichico:

che concerne la gestione personale accessibile alla coscienza

vegetativo:

che concerne la gestione personale automatica ³inconscia²

somatico:

corporeo

Nevrosi:

disturbo psichico causato da conflitti scostati di sviluppo biografico che

provocano alterazioni funzionali (non strutturali) di vissuto come problemi di:

-

ansia, paure

-

personalità

-

conversione

-

organi

-

coazione

-

depressioni

e

che possono avere come conseguenze anche disturbi somatici.

Terapie

(e medicazioni) sono necessarie solo se:

- la nevrosi non è integrabile

psichicamente e relazionalmente,

- la sofferenza è notevole,

- persistono impedimenti oggettivi e

- la motivazione alla terapia da parte del

colpito è forte.

Psicosi:

disturbi psichici con alterazioni strutturali del vissuto distinti in:

Psicosi organiche:

- Acuta reversibile: come sindrome

amenziale, delirio, post traumatiche,

- Cronica

irreversibile: di lesioni, infezioni, intossicazioni, altri processi riduttivi

cerebrali o ormonali; si

esprimono nelle più variate forme di disturbi psichici delle diverse funzioni e

loro combinazioni.

Psicosi endogene (senza precisa

cognizione di cause fisiologiche):

- Schizofrenica (scissione di funzioni

mentali).

- Affettiva.

- Depressioni endogene.

- Manie.

- Depressioni-maniacali.

- Affettive/schizoidi.

Psicosi atipiche (cicloidali).

Psicosi sperimentali: provocate da

sostanze o tecniche; normalmente reversibili (se non c¹era una disposizione

latente).

Spesso

i pazienti psicotici non si percepiscono ³psichicamente ammalati². Se c¹è il

rischio di un¹autolesione o sociolesione bisogna curarli forzatamente. Le

terapie sono: trattamento della malattia base, eliminazione di influssi

danneggianti, psicoterapia, socioterapia e psicofarmaci.

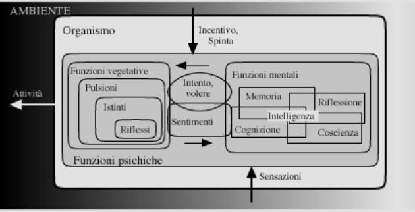

I

temi vengono trattati più o meno secondo il seguente modello:

1.1 Funzioni ³vegetative²

I temi

trattati sono i seguenti:

1.1.1 Riflessi

Un

riflesso è una reazione organica a uno stimolo (esterno o interno all¹organismo)

che non è dominato dalla volontà e dalle funzioni mentali.

La

maggior parte delle funzioni corporee, procede alla perfezione secondo questi

meccanismi autoregolativi: per grande fortuna non dobbiamo preoccuparci

dell¹adattamento dei sistemi:

- respiratori,

- digestivi,

- circolatori e

- poco del funzionamento motorio e

- gestionale del corpo stesso.

La

costruzione anatomica e il funzionamento fisiologico ci liberano di questo

compito enormemente complesso e se ci sono problemi a questi livelli, se ne

occupano ³scientificamente² l¹anatomista, il fisiologo, il neurologo,

l¹endocrinologo e tanti altri dottori.

Non

è strano che nella nostra cultura annoiata non manchino i tentativi di

infilarsi ³volutamente² anche in questo settore (invece di assolvere i compiti

che non spettano all¹organismo) come lo dimostrano certe ³terapie²

respiratorie, nutrizionali, meditative, sportive e alcuni addestramenti

ideologici nonché innumerevoli cerchi esoterici. Essi non hanno tutti i torti

nel cercare i miracoli della vita in questo settore, il peccato è che la loro

ignoranza in merito è proporzionale alle loro credenze magiche che tentano di

vendere come ³spirituali².

Il

motivo è forse che tracce di molti di questi processi le percepiamo

coscientemente come affetti, emozioni, sentimenti oppure come reazioni fisiche

come ad es. il rossore, il pallore, le lacrime, il tremolio o il sudore: tutti

riflessi vegetativi ingegnosi che possono essere interpretati benissimo come

³magici² da chi non si sente di studiarli.

Certi

riflessi non sono innati, ma frutto di esercizio, addestramento, abitudine. Si

chiamano riflessi relativi o condizionati. Tante abilità umane si basano su

questa capacità come p.es. quelle militari, sportive, artigianali, artistiche,

È

abbastanza sorprendente che sia la psicologia sia la psicopatologia rimangano

quasi mute davanti ai riflessi condizionati. Invece una buona parte della

nostra cultura, della quale tanto ci vantiamo, è impensabile senza la ³bravura

riflessiva operativa², sia anche solo quella di saper scrivere (a mano o a

macchina). Questo aspetto sembra meno nobile di quello dell¹³effervescenza²

mentale, ma si tratta solo di pigrizia operativa.

1.1.1.1 Disturbi dei riflessi

I

disturbi dei riflessi organici sono importantissimi in neurologia per la

diagnostica di disturbi nervosi. In psicopatologia sono tralasciati, chissà per

quale motivo.

Lo

stesso vale per i riflessi e gli automatismi complessi e condizionati (per lo

più risultato di allenamento, addestramento, esercizio e disciplina) che

sarebbero la base di patologie e terapie comportamentistiche: praticamente non

appaiono in letteratura. In psicologia si notano i disturbi dei riflessi spesso

negli oligofrenici (ipointelligenza L), ogni tanto anche in persone ³normali²

con una relativa disposizione ³reattiva².

A

volte si legge del ³riflesso del finto morto² e di ³panico² come reazione a un

supposto pericolo esistenziale, ma questi non sono patologici, bensì reazioni

sensate spontanee e automatiche.

1.1.2 Istinto

Lo

studio dell¹istinto è curato soprattutto in zoologia e in veterinaria.

Sono

detti istinti i modi di comportamento ereditati (che non devono essere

appresi), consistenti in sequenze di mosse riflessive, il cui scopo,

normalmente è la conservazione dell¹esistenza del singolo o della specie. I

comportamenti istintivi possono essere percepiti dalla coscienza, ma non sono

controllati da essa; succedono automaticamente. Non sono però fissi, ma

adattati alla situazione recente: singole mosse istintive sono determinate,

l¹attività istintiva è variabile e adattabile.

Negli

animali, diversi comportamenti istintivi sembrano ³reattivi² a stimoli esterni,

p.es. fuggire o attaccare, mordere, cacciar via, minacciare, mangiare, bere,

defecare, urinare, corteggiare, copulare, fare un nido, covare, delimitare il

territorio, . Queste attività si chiamano attività istintive finalizzate.

In

tante altre occasioni il comportamento istintivo è invece controllato da

fattori interni (ormoni, umori, affetti, stati d¹animo, pulsioni) in modo che

all¹osservatore appare come ³attività autonoma². In queste occasioni notiamo un

comportamento (istintivo) di ³appetenza² che ³prepara² o cerca, o crea le

condizioni o aspetta semplicemente in un posto e in un momento ben scelto che

³l¹occasione accada² (appostare) per un¹attività finalizzata. In pratica sono

attività come la ricerca del cibo o dell¹acqua, di un posto per defecare o per

urinare adatto, un compagno, un branco, un territorio non occupato o da

conquistare, un posto per dormire o riposare,

In

mancanza di stimoli esterni ³reali² certe attività istintive possono essere

eseguite ³a vuoto² come lo descrive Konrad LORENZ. Nel gioco infantile presso

gli animali si notano inizialmente degli allenamenti ad attività istintive, più

tardi (in animali più evoluti) però anche esercizi di apprendimento per delle

attività che non sono geneticamente tramandate e quindi non istintive.

L¹osservazione

degli animali ci può insegnare tanto sui comportamenti istintivi, sia

finalizzati, sia di appetenza, sia di esercizio, di allenamento e di

perfezionamento di questi ultimi, come anche nel gioco e l¹apprendimento di

capacità non geneticamente definite.

Basta

non arrivare a conclusioni azzardate o postulare analogie ridicole: si sentono

spesso generalizzazioni del tipo: ³gli animali ², scoprendo che si intende il

cane, che è un mammifero domestico il cui comportamento si distingue

notevolmente già da quello di gatto, criceto, canarino, pesciolino (anche

domestici), da mucche, maiali, galline, ovini, api che sono animali di

allevamento, da volpi, topi, ratti che sono parassiti di civilizzazione umana,

da civette, squali, lombrichi, rane, insetti e coccodrilli che sono animali ³selvatici².

Al

contrario, riflessioni caute e comparative potrebbero rivelare molto sui nessi

tra i riflessi, gli istinti, le pulsioni, le emozioni e sull¹apprendimento (che

richiede almeno una certa capacità di memorizzazione e di cognizione). E fin lì

ci arriva anche un lombrico, anche se per dei criteri umani in misura

estremamente limitata. Fino a che punto ci arrivi poi un corvo, un delfino, un

gatto a riflettere (trarre delle conclusioni) o in che modo è intelligente nel

senso di una riflessione scusata, dell¹agire con uno scopo previsionale e

interagire nel proprio interesse con l¹ambiente naturale e sociale è più

questione di definizione che di fatto.

1.1.2.1 Disturbi dell¹istinto

Se

negli animali i disturbi nella sfera dell¹istinto vengono studiati

meticolosamente, nell¹uomo la psicopatologia non li prende nemmeno in

considerazione: eppure non sono meno importanti che per gli animali!.

Ogni

tanto si legge di ³reazioni primitive² come ³furore omicida², ³incapacità

momentanea di connessione², ³reazioni esplosive², Parecchie cosiddette ³manie

aberrate² potrebbero anche essere chiamate disturbi dell¹istinto.

La

delimitazione di istinto e pulsione è sofisticata e spesso non molto chiara. È

storicamente da capire, quando Freud ha fatto i primi tentativi di ³ricondurre²

delle ³coltivate mosse umane² a delle ³esigenze vitali².

1.1.3 Pulsioni

Il

termine è un po¹ ricercato. In tedesco si usa la parola ³Trieb² che proviene da

³spingere, balzare, azionare, comandare, far girare, menare, condurre,

istigare, ² È usato dopo Freud con un significato che si distingue da

³istinto².

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.1.3.2 Disturbi delle pulsioni

1.1.3.1 Introduzione

La

definizione non è molto chiara, si tratta di una sensazione psichica che mira a

una soddisfazione, un impulso, un incentivo a determinati comportamenti. Finché

non appare nel cosciente è ³latente², come un potenziale ancorato

nell¹organismo. La psicologia analitica (del profondo) ci insegna che queste

forze ³inconscie e latenti² occupano un ruolo centrale nella motivazione e

nello scatto di certe mosse. In questo contesto ci limitiamo al caso in cui dal

latente diventa concreto in forma di impulso indirizzato.

Questo

³impulso² lo sentiamo inizialmente come stato ancora indefinito di ³carica²,

irrequietudine, insoddisfazione, che cerca di scaricarsi, pacificarsi,

soddisfarsi ma che non è ancora direzionato o mirato a un determinato

obiettivo, non sa ancora cosa vuole o cosa manca. Con questo sono coinvolti due

rami:

- L¹affettività inizialmente in forme di

irrequietudine, nostalgia, desiderio e voglia che si evolve dall¹impulso non

ancora indirizzato.

- L¹incentivo

(spinta, motivazione) come potenziale energetico ipotetico a disposizione della

persona, dal quale nasce poi ogni dinamica sia organica che psichica.

Si

ipotizza, che questo impulso nasca da ³diversi fabbisogni² dell¹organismo che

si manifestano in caso di mancanza, come appetito, brama, desiderio, voglia,

bisogno, necessità emotiva. Quando è manifesto è senz¹altro un fenomeno

psichico, la sua origine però è sicuramente altrettanto organica. Una

deficienza corporea che si esprime emotivamente.

L¹organismo,

per funzionare, necessita di tanti ingredienti: ossigeno, acqua, cibo, sonno,

una temperatura gradevole, movimenti e tant¹altro. Se il corpo non se li può

procurare autonomamente, ce li segnala come bisogni e questa percezione ci

rende irrequieti e impulsivi.

Se l²impulso latente² raggiunge un indirizzo, un

obiettivo, un traguardo, si può parlare di una ³pulsione², la pulsione di

soddisfare o pacificare ³l¹impulso indirizzato².

Dalla

realizzazione di questa ³pulsione² siamo però ben lontani, occorrono ancora:

- L¹incentivo

(spinta, motivazione) come capacità energetica fisica e psichica.

- ³Il volere² come capacità decisionale di:

- scegliere tra diverse

possibilità o diverse pulsioni eventualmente

contrastanti o concorrenti;

- subire le conseguenze e gli

effetti collaterali o indesiderati prevedibili o temuti.

- Gli strumenti, ³tempo e materiale² per la

realizzazione (rispettivamente in un primo tempo la loro valutazione).

Nella

pratica è spesso difficile distinguere le ³pulsioni² dai ³sentimenti² e dagli

³intenti² perché i due ultimi sono ancora parzialmente accessibili alla

coscienza, le pulsioni invece sono ³costrutti deduttivi funzionali²,

indispensabili per riflettere il funzionamento psichico, osservabili tramite le

manifestazioni di sentimenti e intenti, che forse corrispondono anche a una

realtà materiale.

In

questo senso Vengono trattati i seguenti temi:

1.1.3.1.1 Dal

fabbisogno umano alla realizzazione di un impulso

1.1.3.1.2 Classificazione delle pulsioni

1.1.3.1.3 Gerarchia

delle pulsioni

1.1.3.1.4 Pulsioni

nel contesto psicologico

1.1.3.1.1 Dal fabbisogno umano alla realizzazione di un impulso

La

seguente scala tenta di illustrare le tappe di un relativo processo in un

esempio ³ridicolizzante² (perché molto civilizzato).

Origine Elaborazione

emotiva/ Trasformazione

realizzazione ³ragionata² dispositiva/operativa: ³pulsione²

³inconscio² più

o meno ³cosciente² ³cosciente²

fabbisogno di mi

sento frustrato voglio

intraprendere vado

a bere

gratificazione & & cerco qualcosa

& mi un

caffè al distributore

il mio capo mi soddisfazione sento

& lo

³voglio² automatico

critica => =>

& lo

posso: cosa? =>

? ^ <= <= <= <=

fabbisogno organico

& relativa

deficienza ?=>

bisogno organico:

?^ impulso

latente, espresso come:

^ irrequietudine,

malavoglia

^ & indirizzo, obiettivo, mira

?=> impulso

indirizzato,

³pulsione²:

^ richiesta,

desiderio

^ bisogno,

brama, voglia,

^ nostalgia,

^ & incentivo

& ³volere², intento

& ³tempo, materiale² ?=>

³soddisfazione²

^

(dell¹impulso indirizzato)

^ <= <= <= <=

L¹esempio

dimostra quanto può essere distante alla fine la pacificazione di una

frustrazione:

- Andare (fuga) a.

- Bere il caffè (soddisfazione

olfattiva e gustativa aromatica, amara, dolce) con esito di.

- Stimolo neurovegetativo ramo

simpatico (alerte, incentivo) di un fabbisogno (rispetto sociale) e stimolo

avverso (critica).

Una

mossa più diretta sarebbe quella di prendere a botte il capo o di assentarsi

definitivamente (attacco o fuga). Tutte e due inibite in questo momento per

altre pulsioni (esigenze sociali) e meccanismi decisionali inconsci (intento:

previsione di effetti indesiderati), le possibilità momentanee esterne (³tempo

e materiale²: 5 minuti, -.60 centesimi) e la ³spinta² momentanea interna:

qualcosa posso fare (incentivo).

Fino

a che punto questo comportamento (di compensazione) pacifichi poi la

frustrazione e per quanto tempo è un¹altra questione.

Si

noti anche che in pratica ci sarebbero tantissime altre possibilità di reazione

come p.es. accendersi una sigaretta, rispondere male, litigare, tentare di

convincerlo che ha torto, farlo ridere o aizzarlo con una battuta, ignorarlo,

lusingarlo o adularlo, fantasticare o pianificare delle misure di vendetta,

sentirsi in colpa, vergognarsi, incavolarsi, o cose simili.

Si noti anche che in pratica disponiamo tutti di un ricco

fondo di automatismi e stereotipi reattivi, alcuni diventati persino rituali

reattivi che:

- Da una parte sono economici perché

ci evitano di rimuginare sempre le ³stesse menate² e ci permettono di

concentrarci su un¹opera più importante.

- Dall¹altra ci fanno reagire spesso

al di sotto delle nostre capacità inventive, creative, ingegnose e ci

mantengono in eterni circoli viziosi di stupidi giochetti.

È

una caratteristica di persone con una forte spinta ³maniacale² disporre di

pochi stereotipi del genere e sprecare la loro inventiva in una miriade di

futilità, come è caratteristico di persone con poca spinta e ³depressive²

economizzarla al punto che diventa loro impossibile liberarsene.

1.1.3.1.2 Classificazione delle pulsioni

Molteplici

i tentativi di raggruppare le pulsioni p.es. in:

- Sopravvivenza o auto conservazione

(respiro, fame, sete, riparo, sonno).

- Conservazione della specie

(sessualità, cura della nidiata, relazioni) e di classificare altri bisogni

come derivati da questi. Famose la proposta e le ipotesi di Freud di

interpretare i bisogni culturali come ³sublimazione² della sessualità.

Innumerevoli

le proposte di classificazione delle ³pulsioni² nella letteratura psicologica e

scarsissimo il trattamento nella psicopatologia con l¹eccezione di SZONDI, L.:

Triebpathologie, Bern/Stuttgart 1952. Di seguito mi limito quindi ad elencare

una scelta di ³bisogni² dell¹essere umano che sono empiricamente constatabili,

ordinati in:

- Vitali e organici che

riguardano piuttosto l¹individuo.

- Sociali e gerarchici che

riguardano piuttosto l¹integrazione sociale dell¹individuo.

- Relazionali e affettivi bilaterali

che normalmente sono raggruppati sotto ³sociali² il che crea notevoli problemi

terapeutici; per questo motivo li separo.

- Culturali e mentali che sembrano

esclusivi per la specie umana e possono riferirsi a degli oggetti individuali,

relazionali o sociali, spesso tutti e tre in modo indistinto.

1.1.3.1.2.1 Bisogni

e comportamenti vitali e organici

1.1.3.1.2.2

Bisogni e comportamenti sociali e gerarchici

1.1.3.1.2.3

Bisogni e comportamenti relazionali e affettivi

1.1.3.1.2.4 Bisogni e comportamenti culturali e

mentali

1.1.3.1.2.1

Bisogni e

comportamenti vitali e organici

- Primari: respiro, sete,

fame, riparo, sonno,

- Funzionali: covata, cura per la nidiata,

Sicurezza,

autonomia, individualità, appartenenza.

Movimento,

gioco, sessualità.

Aggressività,

alleanza, difesa, disinvoltura, fuga,

Tenerezza,

autoerotismo, privazione,

Passionalità,

curiosità, entusiasmo, ignoranza,

Relativi

all¹³appetenza² p.es. ³cercare la lite² per

poter

liberarsi dell¹aggressività,

1.1.3.1.2.2 Bisogni e comportamenti sociali e gerarchici

(per

non dover lavorare)

- Vanità,

civetteria, gelosia,

- Rango,

reputazione, ambizione, competizione,

concorrenza, invidia,

- Potere, potenza, dominio, posizione, ruolo,

avidità di dominio,

- Distinzione,

solidarietà, alleanza, ignoranza,

- Sessualità

sociale, violenza, stupro,

- Rappresaglia,

vendetta, ritorsione,

- Proprietà,

avidità, avarizia, spilorceria,

- Vendetta,

ritorsione, ricatto,

- Relativi

all¹³appetenza² p.es. creare condizioni di

competizione favorevoli,

-

1.1.3.1.2.3 Bisogni e comportamenti relazionali e affettivi

- Cura per la

nidiata

- Civetteria,

gelosia,

- Coccole,

tenerezza, dedizione,

- Simpatia,

antipatia, empatia, competizione,

- Innamoramento,

erotismo,

- Distanziamento,

amalgamento, rispetto,

- Erotismo,

sessualità relazionale,

- Comprensione,

distrazione, sfogo,

- Convivenza,

intesa, separazione, contrasto,

- Amicizia,

inimicizia,

- Relativi

all¹³appetenza² p.es. corteggiamento,

-

1.1.3.1.2.4 Bisogni e

comportamenti culturali e mentali

(per il gusto di attività vitali, di intento,

emotive, mentali)

- Arte,

artigianato, professione, mestiere.

- Sapere, conoscenza,

sapienza, scienza.

- Conoscenza,

riconoscimento.

- Dovere,

coscienza, responsabilità,

- Giustizia,

solidarietà, etica, morale.

- Spiritualità, religiosità, ³santità², ³purezza²,

³umiltà²,

- Relativi all¹³appetenza² p.es. proselitismo,

propaganda,

-

1.1.3.1.3 Gerarchia di pulsioni

Dei

tentativi esplorativi per determinare una ³gerarchia di pulsioni² (negli

animali) hanno dato come risultato, considerando le pulsioni vitali:

respiro => cura

per la nidiata => bevande => nutrimento => sessualità =>

1.1.3.1.4 Pulsioni

nel contesto psicologico

Come

scrisse FREUD (1932): ³Die Trieblehre ist sozusagen unsere Mythologie. Die

Triebe sind mythische Wesen, grossartig in ihrer Unbestimmtheit. Wir können in

unserer Arbeit keinen Augenblick von ihnen absehen und sind dabei nie sicher,

sie scharf zu sehen².

³La

dottrina delle pulsioni è per così dire la nostra mitologia. Le passioni sono

esseri mitici, imponenti nella loro indeterminazione. Nel nostro lavoro non

dobbiamo perderli d¹occhio neanche un momento e facendolo non siamo mai certi

di focalizzarli².

1.1.3.2 Disturbi

delle pulsioni

I

disturbi delle pulsioni nella psicologia sono ritenuti la maggiore causa di

nevrosi.

Come

sintomi accompagnanti figurano:

- In molte malattie organiche

(psicosomatiche).

- Nelle psicosi endogene (forse anche come

causa collaterale).

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.1.3.2.1 Disturbi

delle pulsioni sessuali

1.1.3.2.2 Disturbi dell¹istinto di conservazione

1.1.3.2.3 ³Manie

aberrate², attività coatte

1.1.3.2.4 Tossicodipendenze,

attività, riflessioni e affetti coatti

1.1.3.2.1 Disturbi delle pulsioni

sessuali

I

disturbi delle pulsioni sessuali sono definiti ³perversioni sessuali². Questo

giudizio dipende in gran parte da norme e convenzioni culturali, religiose e

politiche nonché dalla morale e dalla bigotteria del singolo; in un contesto

psicologico conviene quindi rimanere molto cauti nell¹esprimere simili

verdetti.

Nella

psicopatologia si ritiene ³qualitativamente aberrante² un comportamento

sessuale che:

- danneggia o crea sofferenza al

³compagno² (criterio etico)

- devia tanto della ³variazione concessa²,

che una grandissima maggioranza sociale lo percepisce come rarità ³ammalata²

non più immedesimabile (criterio morale-sociale).

Non

sarà possibile trovare una misura ³quantitativamente normale² di sessualità,

benché certe aberrazioni, sia verso ³l¹eccessivo² (satirismo, ninfomania) sia

verso la ³deficienza² (disinteresse sessuale), siano ritenute aberranti. In

concomitanza con altre variazioni di personalità possono diventare motivo per

uno sviluppo sessuale verso la perversità qualitativa.

I

disturbi funzionali sessuali come la difficoltà d¹orgasmo, l¹eiaculazione

precoce, l¹impotenza, sono molto raramente dei disturbi di pulsione, ma sono

frequentemente delle altre inibizioni psichiche (spesso create da strane norme

di illuministi popolari) oppure disturbi fisiologici o anatomici.

Anche

le attitudini sessuali che non danneggiano e non creano apparentemente danno o

sofferenza, ma sono determinate soprattutto da relazioni di ruolo, rango o

dominio non sono ³perverse² nel senso ³psicologico², ma secondo il mio parere

da sanzionare socialmente, perchè ledono un alto valore per il funzionamento di

una società civilizzata: la protezione del più debole dal despotismo del più

forte.

Esiste

una ricca letteratura in merito, così mi astengo da ulteriori commenti.

1.1.3.2.2 Disturbi dell¹istinto

di conservazione

Sotto

³istinto di conservazione² si raggruppano di solito tutte le pulsioni di genere

primario o vitale.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.1.3.2.2.1

Lasciarsi morire e suicidio

1.1.3.2.2.2

Anoressia e bulimia

1.1.3.2.2.1 Lasciarsi morire e suicidio

In

pazienti gravemente depressi manca l¹incentivo al punto tale che senza assistenza

si lasciano morire di sete, fame, soffocamento, gelo, non fuggono nemmeno dai

pericoli e non si difendono contro gli attacchi.

Anche

un paziente moribondo si può lasciar morire

rifiutando

bevande e cibo. Questo non è necessariamente una mancanza di incentivo ma può

essere una decisione, oltre che lecita, anche ³nobile² per via della

motivazione a monte.

Un

po¹ diverso è il caso di una persona fortemente depressa, alla quale appare per

un momento la morte meno penosa della vita e le rimane sufficiente incentivo

per metterla anche in atto e suicidarsi attivamente.

Si

può classificare questo atteggiamento come:

-

Mancanza d¹istinto di conservazione.

-

Mancanza della motivazione di vivere.

-

Cedimento alla pulsione della morte

(postulato da Freud), ma rimane un giudizio puramente ipotetico davanti

al fatto.

1.1.3.2.2.2 Anoressia e bulimia

Sono

evidentemente dei disturbi di nutrizione con degli effetti gravi sull¹istinto

di autoconservazione.

Certi

psicologi li riconducono a disturbi sessuali (riconducono tutto a disturbi

sessuali, conclusione zero!) oppure ad ambivalenze insuperabili di pulsioni

sociali/relazionali con altre vitali.

1.1.3.2.2.3 Autolesione

Si

ritiene che la pulsione di aggressione per l¹ambivalenza di pulsioni culturali

può essere diretta verso sé stessi.

Questo

atteggiamento si trova qualche volta in oligofrenici (ipointelligenti) e

psicotici ed è ben diverso dai tentativi di suicidio.

1.1.3.2.3 ³Manie

aberrate², attività coatte

Con

questo termine si designano delle ³passioni² che una volta si chiamavano

³monomanie² che accompagnano ogni tanto delle nevrosi, ma anche delle lesioni

celebrali, dei disturbi ormonali o la schizofrenia come:

- Manie di pulizia (legate a criteri

igienici).

- Manie di eleganza (legate al

narcisismo).

- Poriomania: vagabondaggio senza

piano e scopo.

- Dipsomania: bevitori periodici.

- Piromania: appiccare il fuoco

nell¹altrui proprietà.

- Cleptomania: rubare (come una gazza

ladra) senza necessità o avarizia.

- ...

1.1.3.2.4 Tossicodipendenze e attività/riflessioni coatte

Ci

sono sostanze che rendono dipendenti come:

- Alcool.

- Tabacco.

- Altre sostanze naturali come

oppiacei, cocaina.

- Diverse sostanze sintetiche come

certi medicamenti.

Dopo

aver somministrato una certa quantità di queste sostanze per un certo periodo

di tempo, pare che si crei nell¹organismo un ³fabbisogno secondario² simile ai

fabbisogni di bevande e nutrizione. La loro soddisfazione per un

tossicodipendente diventa della stessa importanza come la soddisfazione di

pulsioni vitali, e per questo motivo è anche enormemente difficile staccarsene.

Le

sostanze che rendendo tossicodipendenti si distinguono per la ³dose di

iniziazione² che per l¹alcool supera una tonnellata (corrispondente a ca.

10¹000 litri di vino o 20¹000 litri di birra o 3¹000 litri di grappa) mentre

per le altre sostanze come gli oppiacei bastano pochi grammi.

Parlando

di dipendenza, le dosi per arrivare all¹assuefazione devono essere aumentate e

le distanze tra le loro somministrazioni diventare brevi. Raggiungere la

soddisfazione diventa un processo autonomo, isolandosi da altri desideri

personali, si distacca come qualcosa di ³estraneo² e diventa un¹idea e attività

coatta, dominante su tutto e insaziabile.

Qualsiasi

disturbo di pulsione può raggiungere dei livelli di dipendenza, diventando

passione coatta:

- Pulsioni sessuali aberrate.

- Tossicodipendenze di ogni genere.

- Anoressia, bulimia, poriomania,

dipsomania, piromania, cleptomania,

-

1.2 Sentimenti

I

sentimenti sono opposti alle funzioni mentali, specie alla riflessione. Si tratta di ³costrutti

psichici² processuali (al di là della riflessione) tra me e un dato di fatto o

una pulsione, il quale abbina al dato di fatto un valore:

- Di accettazione (piacere) o di negazione

(disagio).

- Sul fondo di uno ³stato d¹animo²

(indipendente dal momentaneo affetto o cognizione) che si può riferire a

cognizioni remote o sorgere da contenuti inconsci.

Se

coscienza, cognizione, memoria, riflessione e intelligenza si evolvono in

particolare nella corteccia cerebrale, l¹affettività trova il suo substrato

biologico soprattutto nel sistema limbico cerebrale in stretta collaborazione

non solo con le funzioni corticali, ma altrettanto con la grande massa

cerebrale vegetativa alla quale abbiamo accesso solo (percezione e cognizione

cosciente) tramite delle pulsioni, degli istinti, dei riflessi e la

³volontà/testardaggine².

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.2.2 Disturbi

sentimentali quantitativi

1.2.3 Disturbi sentimentali qualitativi

1.2.4 Disturbi

regolativi dell¹affettività

1.2.1 Introduzione

I

sentimenti vicini alle sensazioni sono abbastanza determinabili secondo la loro

provenienza (esogena) e in parte anche provocabili, mentre andando oltre e

includendo anche gli ³stati

d¹animo² sia la loro provenienza che la loro influenzabilità volontaria diventano

precari. Pare che le loro fonti siano per lo più situate negli strati inconsci

(endogeni).

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.2.1.1 Classificazioni

dei sentimenti

1.2.1.2 Affetti,

emozioni e sentimenti, stati d¹animo

1.2.1.3 Stati d¹animo, disposizioni di spirito, umori,

tendenze e inclinazioni umorali

1.2.1.1 Classificazioni

di sentimenti

Affetti,

emozioni, sentimenti, stati d¹animo sono classificati in diversi modi:

Secondo certi autori in tre tipi di

criteri contrastanti:

- Piacere e disagio.

- Eccitanti e sedativi.

- Costrittivi e liberatori.

Altri autori classificano secondo la loro

³profonditಠin:

- Localizzabili sensoriamente

come, dolore, desiderio, ;

equivalenti alle percezioni.

- Vitali come stanchezza,

esaurimento, freschezza, ;

sentimenti dell¹organismo integrale.

- ³Psichici² come amore,

odio, ansia, tristezza, ;

qualità

esistenziali dell¹ego.

- ³Trascendentali² come estasi,

beatitudine, disperazione, ;

stati

esistenziali dell¹ego.

Simile, ma più dettagliata è la

classificazione dei sentimenti:

- Determinati da sensazioni

come dolore, desiderio, gusto, odore,

freddezza,

calore, ...

- Determinati da pulsioni:

- Vitali come, soddisfazione

e frustrazione di pulsioni, paura, ansia, orrore, panico,

- Sociali/relazionali come

invidia, gelosia,

- Determinati da ³interessi

personali², includendo una ³presa di posizione²:

- Religiosi.

- Etici e morali.

- Estetici.

- Logici.

- Di simpatia, antipatia,

empatia.

- Di giustizia, tatto e buoni

costumi.

- Individuali secondari (o

privati) che dipendono da complessi di

sentimenti sovracitati come

gioia, lutto, disperazione, afflizione, ...

Personalmente

e per scopi terapeutici classifico in modo ³semplicistico² i sentimenti in:

- Piacevoli e spiacevoli contrapposti a

indifferenti (criterio di ³Es² o ³Battista²).

- Giusti e ingiusti contrapposti a ³non

m¹importa² (criterio di ³Ueber-Ich o ³Vaticano²).

- Utili e futili contrapposti a ³non

m¹interessa² (criterio di ³Ich² o ³Io²).

Spesso

si scoprono così notevoli squilibri psichici in quanto:

- Soggetti con tendenze ³inquisitorie², che

valutano tutto secondo il giusto-l¹ingiusto, non si chiedono mai se è piacevole

o a che cosa serve. Se non diventano farisei, sono colpiti dai sensi di colpa:

- Soggetti con tendenze ³animalesche² che

dividono il sentimento in piacevole-spiacevole con nessun altro interesse e

senza scrupoli: soffrono di solito di isolazione sociale se non diventano

cinici guru, predicando l¹acqua e bevendo il vino.

- Soggetti con tendenze ³utilitaristiche²

che perseguono esclusivamente interessi personali a ogni costo, anche se auto-

e sociolesionistici, soffrono di avversioni relazionali, se non trovano dei

compagni ³vittime².

Fortunatamente

incontro raramente ³prototipi² di simili tendenze;

più

spesso invece ³combinazioni² come:

- Inquisitorio-animalesco con deficienze

³culturali².

- Inquisitorio-utilitaristico con

deficienze ³vitali².

- Animalesco-utilitaristico con deficienze

³sociali².

Tutti

e tre con coloratissime sfumature psichiche personali.

Non

tra i pazienti, ma tra i conoscenti, amici, compagni, la maggior parte è dotata

di un ben vivibile controllo ³di interessi personali² sulle loro tendenze sia

³animalistiche-biologiche² che ³inquisitorie-sociali², senza che uno dei tre

prevalga troppo, a lungo andare e conseguentemente.

1.2.1.2 Affetti,

emozioni e sentimenti, stati d¹animo

In

psicologia si distinguono dei percorsi sentimentali secondo la loro intensità e

durata:

- ³Affetti² come sentimenti intensi ma poco

duraturi: ira, rabbia, entusiasmo, paura, gioia, spavento, sdegno che trovano

una loro espressione più o meno articolata secondo i costumi culturali e le

abitudini comportamentali dell¹individuo. Il coinvolgimento affettivo di un

tifoso di calcio può essere spiccato senza che lo tocchi emotivamente un

granché o per un tempo lungo.

- ³Emozioni e sentimenti² come affetti meno

³violenti², ma più duraturi e profondi: un film con affetto-provocante può

suscitare sentimenti meno affettivi, però emozioni complicate del tipo della

compassione impotente, l¹ambivalenza non finalizzata, la rassegnazione

rinunciante che commuove.

Sia

affetti che emozioni sono reazioni a eventi o pensieri precisi e hanno quindi

un preciso inizio, raggiungono un culmine e si perdono poi più o meno

lentamente.

- ³Stato d¹animo, disposizione di spirito,

umore², al contrario di affetti e emozioni, spesso non lasciano riconoscere un

chiaro motivo: possono durare anche a lungo e possono essere di intensità da

debole a fortissima. Normalmente sono i fenomeni di un retroscena psichico,

poco cosciente, che danno un timbro particolare ad affetti ed emozioni.

1.2.1.3 Stati

d¹animo, disposizione di spirito, umori, tendenze e

inclinazioni umorali

La

³disposizione di spirito² media è individuale e fa parte dell¹identità di una

persona: la poco incentiva, riservata e un po¹ fredda disposizione di spirito

di un ³flemmatico² per un tipo sanguigno sarebbe già leggermente ³depressiva²,

come la ³smisurata ilarità ipomaniaca² di una signora anziana può essere la

disposizione quotidiana di una ragazza.

Lo

stato d¹animo varia entro certi limiti per rispettare delle condizioni

fisiologiche: da attività allegra a sottomissione, da aggressione

rivendicativa, a erotica o pigra distrazione. Sono poco durature e tornano

sempre alla disposizione di spirito base individuale. Anche il malumore dopo

una frustrazione o il lutto dopo un decesso si distinguono dalle emozioni solo

perché sono più duraturi e coinvolgono maggiormente la vita psichica.

Spesso

invece gli umori e gli stati d¹animo sembrano senza motivo, attacchi o lente

invasioni. Li viviamo come estranei: determinano il nostro pensiero e le nostre

mosse e non siamo ben capaci di modificarli volontariamente. Il fatto ci

insegna che non solo eventi esterni e processi coscienti determinano i nostri

umori e stati d¹animo, ma spesso dei meccanismi inconsci sia corticali che

limbici o vegetativi.

1.2.2 Disturbi sentimentali

quantitativi

I

disturbi quantitativi di sentimento si trovano in una zona grigia tra normale e

patologico come lo illustrano gli esempi citati prima.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.2.2.1 Ipoaffettività

apparente

1.2.2.2 Ipoaffettività

costituzionale

1.2.2.4 Ipertimia

(iperaffettività)

1.2.2.1 Ipoaffettività apparente

(per

scostamento/rimozione)

Non

esiste ³una quantità normale² di sentimento. Persone diverse in età diverse e

culture diverse hanno le loro caratteristiche sentimentali. Da considerare anche

che la valutazione dell¹affettività del prossimo dipende essenzialmente dalla

propria e dai nostri riferimenti ideali in merito.

Non

sono rare le persone che si lamentano della propria deficienza sentimentale:

spesso si tratta in questi casi di paure nevrotiche del sentimento, determinate

dal vissuto e dall¹inconscio del colpito:

- Lo sviluppo dell¹affetto è un processo

delicato e facilmente disturbabile.

- La nostra cultura e i metodi educativi

sanzionano spesso le espressioni, la formazione e la manutenzione dei

sentimenti, mentre privilegiano l¹aspetto razionale.

Non

c¹è da meravigliarsi che questo porti il colpito ad aver paura e a detestare i

sentimenti, fino a scostarli/rimuoverli. Questo, infine, diventa un

impoverimento della cultura sentimentale (e non una deficienza dell¹affetto

stesso). Tutto ciò viene percepito sia dal colpito che dai suoi vicini in modo

disturbante.

1.2.2.2 Ipoaffettività costituzionale

Pare

che analogamente alle differenze di intelligenza esista anche un¹

ipoaffettività costituzionale. Conosciamo tutti delle persone povere di

sentimenti, con poca compassione, pudore, onore, vergogna, pentimento e prive

di coscienza, bisogna considerare se :

- si tratta di una vera deficienza o

- di un atteggiamento iperrazionale e

- dove sia il limite tra il patologico e il

socialmente accettabile.

Ciò

è difficile da stabilire; anche perché la nostra cultura ³bigotta² giudica da

una parte le proprietà iperrazionali come ³amorali² ma d¹altra parte le premia

materialmente.

1.2.2.3 Ipersensibilità

Significa

una spiccata reazione emotiva a eventi e impressioni in misura tale che il

colpito ne soffre. Se è ³patologica² ciò dipende dalle altre capacità del

colpito: se esso non dispone di altre qualità, diventa senz¹altro miseria e

impedimento e perciò patologica. Se riesce bene a sfruttarla e integrarla, può

essere una fonte di creatività.

1.2.2.4 Ipertimia

(iperaffettività)

All¹ipersensibilità

si aggiunge un esagerato bisogno di affetto. Ci sono delle espressioni

emozionate, litigiose, ³indisciplinate², come di serena un pò superficiale

inclinazione a relazioni senza impegno. Quando e in che misura diventa

patologico è più una definizione di norme relazionali che di sofferenza del

colpito; conosciamo tutti delle persone ³appiccicose² e da bambini lo siamo

stati forse anche noi e lo siamo ancora talvolta in situazioni in cui ci

necessita il sostegno del compagno o del branco. Spesso è anche una forma di

³corteggiamento a vuoto².

1.2.2.5 Sentimentalità

Gli

attacchi sentimentali fanno parte della vita emotiva anche di persone

psichicamente sane. Diverse sono le persone cronicamente sentimentali,

innamorate della loro sensibilità, che si esprimono in forme più o meno

sdolcinate e leziose: spesso, questo atteggiamento non è tanto innocuo, ma

piuttosto la maschera o il retro di una medaglia di brutalità paurosa.

1.2.3 Disturbi sentimentali qualitativi

I

disturbi qualitativi dei sentimenti sono ritenuti di solito alterazioni

patologiche se superano certi limiti.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.2.3.1 Sindrome depressiva

Depressione,

questo termine tecnico psicologico è diventato in lingua parlata un sinonimo di

³tristezza², forse un tentativo di ³patologizzare² un ingrediente scomodo, ma

indispensabile per un sano funzionamento psichico, rendendolo così un fenomeno

da evitare o da curare. Tanto più che, in fasi di tristezza, ci serve un amico

e visto che l¹amicizia è fuori moda e impegnativa, conviene trasferire questo

ruolo al ³terapista², il quale viene compensato per la sua dedizione.

Un

bravo operatore curante non segue questa tendenza, ma sostiene che sentimenti

di lutto e stati d¹animo di tristezza in relative circostanze non sono

malattie, ma sane e indispensabili reazioni per un ordinario funzionamento

psichico. Insisterà quindi, che il termine ³depressione² o meglio ³sindrome

depressiva² sia usato esclusivamente per un¹irritazione di tristezza

patologica, mai isolata come disturbo di sentimento, ma sempre connessa con

altre funzioni psichiche e somatiche (organiche).

La

sindrome depressiva (patologica) si incontra ³isolata² ma anche come

espressione di tante altre malattie come p.es.:

- Ciclotimia (depressione endogena in fasi

di psicosi depressiva-maniacale).

- Disturbi organici

- Certe forme e fasi di schizofrenia.

- ³Reazioni psicogene² anormali.

- Fasi nevrotiche in forma di depressione

nevrotica.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.2.3.1.1 Depressione

e tristezza

1.2.3.1.3 Depressione

endogena o melanconia

1.2.3.1.5 Motivazione

e impulso

1.2.3.1.7 Stupor

(paralisi) depressivo

1.2.3.1.10 Disturbi riflessivi formali:

rallentamento, impoverimento, incanalamento

1.2.3.1.11 Disturbi

riflessivi materiali: idee fisse (coatte)

1.2.3.1.12 Disturbi e sintomi

somatici in depressione

1.2.3.1.14 Depressione

larvata

1.2.3.1.1 Depressione

e tristezza

Irritazione

dovuta a tristezza, smisurata come profondità ed estesa come durata in

relazione alle circostanze:

- Si parla di ³depressione esogena²

quando la circostanza è ancora ragionevolmente plausibile, ma la reazione

smisurata,

- di depressione ³endogena² se il

motivo non è rilevabile (inconscio) o immedesimabile.

Molte

volte non è tanto facile distinguere le due forme.

1.2.3.1.2 Depressioni esogene

La

sindrome depressiva esogena (patologica) si incontra:

- ³Isolata² in condizioni insolite di

vita (eventi, traumi, , situazioni).

- Disturbi organici p.es. ormonali

(postpartum, tiroidali, ), traumi cardiovascolari,

- ³Reazioni psicogene² anormali

identificabili come tali.

- In fasi nevrotiche sotto forma di

depressione nevrotica identi-ficabile come tale.

Nelle

depressioni esogene (provocate dall¹esterno) è impedita l¹elaborazione psichica

in maniera economica ed efficace di eventi frustranti, in modo che la

profondità e la durata della tristezza e dell¹ansia non sono più in relazione

all¹evento frustrante.

Da

questa scarsa ³capacità di elaborazione delle frustrazioni² (o di

autoregolazione) sono afflitte prevalentemente le persone che hanno delle

difficoltà di:

- Crearsi delle condizioni che le

soddisfino e

- evitare delle condizioni che frustrano i loro bisogni emotivi

principali.

Si

tratta di una specie di ³sistema immunitario² psichico e come questo si

indebolisce al punto che diventa ³cronica² una continua ³sopportabile²

esposizione frustrante mai portata bene a termine.

Quindi

la mancata autoregolazione si basa spesso sulle seguenti difficoltà:

- lo squilibrio tra il ragionamento

(corteccia cerebrale) e il sentimento (sistema limbico):

- o il ragionamento

inibisce l¹espressione dei sentimenti e degli impulsi (forme apatiche),

- o emozioni e impulsi

inondano un ragionamento sensato (forme agitate) che dipendono da fattori

culturali, educativi, ereditari ma fortemente anche dallo sviluppo personale.

- La mancante autonomia dispositiva

in tempo, materiale, relazioni, ruoli e valori che sembra determinata da

circostanze ambientali, ma in realtà contiene una forte ambivalenza tra: il

bisogno di sicurezza da una parte e di conseguenza l¹accettazione di

condizionamenti (tempo, materiale, emotivo, il prestigio, la simpatia, la

reputazione, ) dall¹altra.

In

combinazione con della difficoltà decisionali (intento) grazie alle relative

incapacità, si instaura un circolo vizioso che produce continue frustrazioni:

- l¹accettazione del condizionamento

(che soddisfa la sicurezza) crea frustrazione di autonomia;

- una mossa (o tentativo) di

autonomia (che soddisfa l¹autostima) crea frustrazione di sicurezza che

- inclina all¹accettazione del

condizionamento e così via da capo

Finché:

- le pretese (inconscie) di sicurezza

e autonomia e

- le capacità di crearsi condizioni

emotive soddisfacenti (autonomia senza grandi condizionamenti) e

- di evitare condizioni emotive

frustranti (condizionamenti senza guadagno di sicurezza), non sono equilibrate,

la

situazione rimane quella del giocatore di borsa che mira al massimo profitto a

rischio zero.

Ho

illustrato il ³meccanismo di circolo vizioso² con l¹ambivalenza

³sicurezza-condizionamento² verso ³l¹autonomia-rischio² perchè è qualcosa che

incontro spesso in terapia, ma possono essercene tanti altri, del tipo: dedizione-impegno,

contrapposto: ³disponibilità-libertà²,

Questi

esempi banalizzanti illustrano che dette problematiche sono in minor grado

dipendenti da meccanismi fisiologici piuttosto che dall¹incapacità di gestire

la propria vita.

L¹approccio

terapeutico ³causale² sarà quindi del tipo psicoterapia e/o socioterapia

(comportamentale, di discorso, umanistico, ... meno analitico o di profondità,

che vanno bene probabilmente in un secondo tempo se si tratta di forme

nevrotiche o di ³reazioni psicogene²) per aumentare le capacità

³autogestionali² e di intento.

Spesso

come terapista si incontrano invece quelle persone già ³esaurite² di incentivi

e intenti al punto che manca l¹energia per affrontare un impegno del genere

(richiede parecchia energia da parte del colpito). Quindi la prima tappa

consiste nell¹aumentare l¹incentivo e l¹intento contemporaneamente, con piccoli

passi sintonizzati.

Spesso

in fase acuta di crisi neanche questo è fattibile e occorrono delle misure

palliative di vario genere (anche farmacologiche e metaboliche) per dare un

colpo di mano al povero organismo:

- alleviando i peggiori sintomi

somatici e psicosomatici

- migliorando le condizioni

vegetative, relazionali e sociali quanto possibile

- rinforzando così i circuiti

autoregolativi vegetativi a scapito di quelli ³inquisitori²

- restituendo man mano un minimo di

autonomia al povero ego.

Sconsiglio

nella fase di crisi l¹intervento ³laico², specialmente se ³ben intenzionato²

perché è rischioso e spesso sostiene quegli elementi che lo hanno portato in

questa situazione. Anche ³metodi analitici² in questa fase sono controindicati

perché aumentano la carica che già prima non era più gestibile.

1.2.3.1.3 Depressione endogena o melanconia

In

contrasto alle depressioni esogene, i motivi per le depressioni ³endogene² si

sospetta provengano ³dall¹interno inconscio² perché apparentemente non figurano

motivi esterni. Se è così, pulsioni, istinti, impulsi, riflessi, meccanismi

neurovegetativi e ormonali mettono ³l¹autoregolazione limbico-corticale² a così

dura prova che non regge più.

La

sindrome depressiva endogena (patologica) si incontra sola o accompagnata da

altre malattie come p.es.:

- ciclotimia (depressione endogena in

fasi di psicosi depressiva-maniacale)

- in certe forme e fase di

schizofrenia

- ³reazioni psicogene² anormali non

identificabili

- in fasi nevrotiche in forma di

depressione nevrotica non identificabile.

I

sintomi e l¹evoluzione sono i medesimi come nella depressione esogena. Gli

approcci terapeutici sono simili a quelli delle depressioni esogene con le

seguenti differenze:

Nelle forme psicotiche è di

primordiale importanza l¹intervento farmacologico e/o metabolico sia in fase

acuta sia in fasi intermediarie. Interventi psicoterapeutici analitici (di

profondità) di solito non portano nessun effetto (perché essenzialmente si

tratta di disturbi organici-fisiologici). Interventi psicoterapeutici di tipo

comportamentale umanistico possono eventualmente migliorare le capacità di

incentivo/intento e autogestionali/autoregolative, il che è di sollievo ma non

è curativo.

Nelle forme ³nevrotiche² e di

³reazioni psicogene anormali² si procede, nelle fasi acute e di crisi, come

nelle forme esogene. Nelle fasi intermediarie le psicoterapie analitiche (di

profondità) possono diventare grandi strumenti di guarigione (della nevrosi, se

si riesce a convincere il colpito a curarsi ³quando sta bene²).

1.2.3.1.4 Ansia

L¹ansia

(e anche paure come l¹insonnia) sono un ³sintomo guida² e spesso premonitore di

depressioni di tutti i tipi:

- Spesso l¹ansia è vissuta come ³paura fluttuante senza determinato oggetto² e il paziente sa

che non esiste un motivo ragionevole.

- Dall¹ansia possono svilupparsi delle fissazioni (che sono

meglio sopportabili dell¹ansia).

1.2.3.1.5 Motivazione

e impulso

Nelle

depressioni la motivazione (incentivo e intento) e gli impulsi sono disturbati:

- inibiti quando l¹ansia, tramite la

corteccia cerebrale, inibisce gli impulsi del sistema limbico e crea una

reazione di ³finto morto² fino allo stupore (paralisi psichica);

- eccitati quando l¹ansia stimola il

sistema limbico in maniera tale che le emozioni superano i controlli corticali

e si esprimono in frenesia e panico.

1.2.3.1.6 Motivazione ridotta

L¹incentivo

come fonte di energia di mosse fisiche e psichiche diminuisce e riduce man mano

anche i relativi impulsi. Si evolve verso l¹apatia insuperabile da parte della

³volontà², del ragionamento e di altre belle funzioni (intento), perchè i

processi di regolazione non funzionano più quando manca l¹energia per la mossa.

Sono ridotte le pulsioni esistenziali come gli impulsi sessuali, la curiosità,

il distanziamento,

1.2.3.1.7 Stupor (paralisi)

depressivo

L¹apatia

può evolversi fino allo stupore (paralisi) depressivo dove mancano le

motivazioni, l¹incentivo e l¹intento anche per le primitive mosse esistenziali

e le pulsioni come l¹istinto di autoconservazione.

1.2.3.1.8 Mania suicida

Nelle

fasi avanzate di apatia e di più ancora nello stupore depressivo sono inibite

anche le capacità di suicidio, intatto è solo il desiderio di lasciarsi morire.

Più critica la fase di passaggio (anche in senso di guarigione) quando

l¹intento c¹è nuovamente e il disagio persiste.

1.2.3.1.9 Depressione agitata

In

certe forme depressive l¹incentivo è esagerato (depressione agitata, eccitata)

perché l¹ansia libera enormi affetti ed emozioni. Un dinamico irrequieto,

attaccandosi a tutto e tutti, chiede concitatamente aiuto, cura, narcosi o il

colpo di grazia. È una tortura non solo per il colpito ma per gli altri

pazienti, i familiari e il personale che lo cura.

1.2.3.1.10 Disturbi riflessivi

formali: rallentamento, impoverimento,incanalamento

Spesso

nella prima fase delle depressioni si notano anche dei disturbi formali di

riflessione come il rallentamento, l¹impoverimento e l¹incanalamento:

- Il rallentamento riflessivo si

riconosce nel linguaggio lento e sottovoce in diretta funzione ad un diminuito

incentivo.

- L¹impoverimento dei pensieri si

deduce dalla diminuzione drastica delle associazioni cognitive.

- L¹incanalamento significa che negli

stretti limiti dell¹ancora pensabile si formano ricche associazioni, ma tutte

depressive.

1.2.3.1.11 Disturbi riflessivi materiali: idee fisse

In

un secondo tempo e specialmente in depressioni endogene i disturbi riflessivi

diventano anche ³materiali² fino a diventare disturbi qualitativi cognitivi e

fissazioni (perché meglio sopportabili dell¹ansia, fornendo almeno un

³surrogato² del motivo per la malattia ³depressione²).

Le

fissazioni così sviluppate (in contrasto alle fissazioni in altre malattie

psichiche) sono spesso:

- Fissazioni di coscienza: di colpe e

di peccati.

- Fissazioni di malattia:

ipocondriaco in diverse forme di vittimismo e fissazioni dietetiche, di

inquinamento e di vita/comportamento/abitudini sani e malsani.

- Fissazioni economiche: paura della

povertà.

Altre

fissazioni (come di persecuzione, di amore, megalomania, ) non si notano nelle

depressioni.

1.2.3.1.12 Disturbi e

sintomi somatici nelle depressioni

Già

in fase di tristezza ³sana² si nota che anche il corpo è in lutto e si sente

esausto e senza forze. Più in là si sente ammalato, abbattuto, debole,

decrepito, distrutto, In casi di depressione sia esogena che soprattutto

endogena si trovano numerosi sintomi somatici come:

- Disturbi di sonno in varie forme.

- Disturbi di appetito e di

digestione in varie forme.

- Irregolarità mestruali e di

appetito sessuale.

- Dolori e parestesie alla testa, al

cuore, allo stomaco, alla pancia, alle estremità e nei diversi organi.

Personalmente

trovo molto azzardato interpretare a ³senso unico² l¹asse depressione =>

sintomi somatici: l¹esperienza come medico naturalista e terapista di diverse

discipline mi insegna che è altrettanto frequente l¹inverso: cioé che un

disturbo organico crea dei sintomi di sentimento e di altre funzioni psichiche.

Inoltre

è limitativo vederlo come ³asse² nel senso di ³causa -> effetto²:

normalmente nell¹evoluzione della malattia si tratta di ³circoli viziosi² come

nella guarigione si tratta di ³circoli graziosi². E questo significa anche che

terapeuticamente in un circolo si può intervenire in ogni punto per modificare

(in bene o in male) il funzionamento dinamico ciclico.

È

una mia severa critica alla specializzazione medica (e alternativa) che deprava

e inibisce il concetto del trattamento di tali ³circoli²: è come se un

agricoltore, un biochimico, un tecnologo, un operatore di produzione

industriale alimentare, un contabile, un venditore, uno specialista di

marketing, un azionista, un bancario, un legale e un assicuratore tentassero di

risanare una multinazionale (p.es. la NESTLE), uno dopo l¹altro e in continua

concorrenza uno contro l¹altro.

1.2.3.1.13 Depressione

vitale

Il

termine è qualche volta usato per esprimere nelle depressioni endogene il fatto

che i seguenti tre sintomi sono primordiali (ricavati in trent¹anni da

esplorazioni sistematiche p.es. SCHNEIDER, STOERRING) :

- Disturbi di pulsioni, impulsi,

istinti.

- Disturbi di ³percezioni corporee².

- Assenza di desiderio-disagio.

Oltre

ai tre i sintomi sopra citati, ci sono prevalenti sintomi corporei e

probabilmente anche motivi piuttosto anatomici, fisiologici, metabolici. La

tristezza e l¹ansia normalmente accompagnano questi tre disturbi.

La

deduzione è convincente, la conclusione vale zero: invece di dedicarsi alle

interazioni dei fattori culturali e fisiologici, gli uni si piacciono nel

ridurre il tema alla biochimica, mentre gli altri si perdono in vani criteri

³spirituali² (tutti e due a spese della comunità e del povero depresso che

rimane depresso).

1.2.3.1.14 Depressione larvata

Quando

prevalgono dei sintomi ³somatici² che ³coprono² i sintomi di tristezza e ansia,

si parla spesso di ³depressione larvata².

Vorrei

vedere il tipo sportivo con un ginocchio da anni dolente (³resistente alle

terapie² applicate, che vuol dire trattato da terapisti incapaci) che non

diventa depressivo. Il medico incapace lo manda in psicoterapia. Lo

psicoterapista accetta (in tempi di grande concorrenza) e gli massaggia l¹anima

con l¹effetto che d¹un tratto il povero paziente si sente anche impazzito. Il

tutto per nascondere l¹impotenza di guarire un ginocchio leso o almeno di

ammettere tale lacuna.

1.2.3.2 Sindrome

maniacale

La

sindrome maniacale, disturbo emotivo antitetico alla depressione, si incontra

quasi esclusivamente nel contesto di una psicosi depressiva-maniacale in

alternanza con fasi (endogene) depressive. La causa non la si conosce, ma si

sospetta una componente ereditaria del tipo anatomico/fisiologico.

I

sintomi maniacali sono sotto molti aspetti inversioni dei sintomi della

sindrome depressiva:

- Lo stato d¹animo è eccitato al punto da

disturbare l¹ambiente sociale (non il maniaco).

- Intento, motivazione, impulso e incentivo

sono esagerati e instancabili.

- Il ragionamento è dispersivo, accelerato,

vagante, ³di palo in frasca² e estremamente creativo (almeno sotto gli aspetti

quantitativi).

Vengono

trattati i seguenti aspetti:

1.2.3.2.3 Motivazione

smisurata

1.2.3.2.5 Impressione

dello psicotico

1.2.3.2.6 Indispensabilità

e difficoltà di trattamento

1.2.3.2.7 Sintomi

somatici maniacali

1.2.3.2.1 Euforia

Mentre il passaggio dall¹³igienica tristezza² alla

leggera depressione è fluttuante, i sintomi maniacali appaiono invece all¹ambiente

sociale come ³malattia² anche in forme leggere (submaniacale, ipomaniacale).

Stranamente

questi sintomi di continua ³lunaticheria, paranoia, irascibilità, mania, ²

vengono raramente denunciati anche se spesso nelle famiglie diventano veri e propri

atti di terrorismo e dispotismo privo di qualsiasi rispetto umano, relazionale

e sociale.

Già

in questa fase ³euforica² si nota un piatto, non motivato umorismo, privo di

differenziazione verso sconosciuti e ³superiori² e di lunaticità dispotica verso

i ³piccoli² e dipendenti.

Anche

l¹attivismo, proveniente dall¹³esagerato incentivo e intento² sembra esaltato e

il comportamento ³logorroico² (interminabili monologhi a mitragliatrice) mette

a dura prova la pazienza dell¹interlocutore involontario, volontario o

costretto.

1.2.3.2.2 Aggressività

In

forme maniacali sviluppate l¹euforia è portata all¹estremo: lo spassoso diventa

aggressore verbale ed è una fortuna per i familiari, gli altri pazienti e il

personale sanitario che l¹aggressione materiale si indirizza prevalentemente

verso gli oggetti. Per quanto riguarda i dipendenti e i ³piccoli² è comunque un

vivere nel continuo terrore psichico (rompiscatole).

1.2.3.2.3 Motivazione

smisurata

L¹incentivo

e l¹intento esagerato obbligano il maniaco ad un continuo dinamismo motorio,

mai una cosa dopo l¹altra ma possibilmente tutte contemporaneamente e mai

terminandone bene una, coinvolgendo tutte le persone reperibili (che poi

terminano probabilmente le opere iniziate) e parlando continuamente,

giudicando, criticando, emanando sentenze e ordini.

1.2.3.2.4 Idee

fuggitive

Come

nelle altre attività, anche la riflessione è fuggitiva: mille idee e frammenti

di pensieri vengono associate spesso in modo sorprendente, divertente,

affascinante e originale; ma mai una riflessione viene portata a termine. Come

conclusione mentale serve un giudizio o una sentenza per darsi almeno l¹aria di

aver terminato formalmente il ragionamento.

1.2.3.2.5 Impressione

dello psicotico

Per

questi motivi e perché egli lascia apparire ancora una traccia del filo

conduttore nel discorso, in cui salta di ²palo in frasca², all¹interlocutore

non appare così spaventosamente distratto come nel caso del discorso

schizofrenico, ma appare ³ammalato², psicotico e non immedesimabile.

Al

contrario, il maniaco stesso si trova finalmente ³normale², in piena forma

fisica, psichica e intellettuale, si gode il suo ottimo umore, ammira la

propria capacità riflessiva e trova bigotti gli altri che si distanziano dalla

sua disinibizione e volgarità. L¹unica cosa che lo disturba narcisisticamente è

che gli altri lo trattano come un poveretto ammalato. Per questo e ³perché

nessuno lo capisce² diventa rissoso e aggressivo.

1.2.3.2.6 Indispensabilità e difficoltà di trattamento

Questi

pazienti sono capaci di rovinare la loro reputazione sociale,di sperperare

patrimoni (non necessariamente i propri), di distruggere l¹esistenza propria e

della famiglia e di ³rompere le scatole² a chiunque incontrano. Non hanno la

minima cognizione della loro malattia, anzi. È quindi un obbligo scomodissimo

per lo psichiatra curante il medicare ed eventualmente l¹internare un maniaco

contro la sua volontà, e di fare vasto uso di sedativi nell¹interesse dei

familiari, degli altri pazienti e del personale che lo cura, perché è

insopportabile.

Trattandosi

di disturbi psicotici è di primordiale importanza l¹intervento farmacologico

e/o metabolico sia in fase acuta sia in fase intermediaria.

Interventi

psicoterapeutici analitici (di profondità) di solito non danno nessun effetto

(perché essenzialmente si tratta di disturbi organici-fisiologici).

Interventi

psicoterapeutici di tipo comportamentale o umanistico possono eventualmente

migliorare le capacità di autocontrollo e la sorveglianza di incentivi/intenti

e autogestionali/autoregolativi ciò che è di aiuto ma non curativo. Se si

riesce a convincere il colpito a curarsi

e a medicarsi (anche a deposito) ³quando sta bene², collaborando si

riesce a fargli condurre una vita emotiva, relazionale e sociale soddisfacente.

Come dice il mio amico depressivo-maniacale ben curato dal suo psichiatra e

integrato socialmente da anni senza eventi preoccupanti: ³sono matto ma non

scemo².

1.2.3.2.7 Sintomi

somatici maniacali

C¹è

solo un sintomo caratteristico per dei maniaci in crisi: l¹aumento di forza

fisica con una diminuzione dell¹esigenza di sonno. In casi gravi riguardanti

dei pazienti anziani forsennati da e con dei disturbi cardiovascolari, senza

sedativi, costoro possono ammazzarsi di super attività.

1.2.4 Disturbi

regolativi dell¹affettività

Ci

sono notevoli differenze individuali relative alla regolazione affettiva circa:

- Il coinvolgimento affettivo situativo.

- La profondità e la durata della

partecipazione a un evento emotivo.

- La frequenza e il tempo del cambiamento

dello stato d¹animo di base.

Le

relative caratteristiche e la loro espressione determinano ³il temperamento² di

una persona.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.2.4.1 Sviluppo

dell¹emotività

1.2.4.3 Incontinenza affettiva

1.2.4.1 Sviluppo dell¹emotività

Nella

prima fase dello sviluppo emotivo nell¹infanzia (34 anni) sono indispensabili

degli affetti violenti e umori e stati d¹animo vacillanti a scatto.

Come

adulti siamo abituati a considerare una ³normale² fluttuazione di emozioni,

umori, stati d¹animo e rispettivi processi di regolazione relativamente al

temperamento individuale. Perciò, riconosciamo facilmente delle aberrazioni

patologiche.

1.2.4.2 Labilità

affettiva

La

labilità affettiva è un frequente sintomo accompagnatorio di stati di

esaurimento sia fisico che psichico.

Certe

persone sono poco tolleranti a simili stati e si ipotizza una componente ereditaria

in:

- ³labili di affetto² e

- ³psicopatici esplosivi².

Questi

sintomi possono essere anche un primo segnale di lesioni (organiche) cerebrali.

Lo

stato d¹animo di base reagisce molto velocemente e violentemente con pochi

meccanismi di regolazione o ammortamento anche a eventi insignificanti. Come

stato passeggero è noto a tutti da tempo come esaurimento fisico o psichico.

1.2.4.3 Incontinenza

affettiva

Incontinenza

affettiva, come una specie di continuo cortocircuito tra le emozioni momentanee

e le reazioni relative esagerate, si trova frequentemente in concomitanza con

lesioni cerebrali, raramente anche in schizofrenici e maniaci.

Uno

stato d¹animo di base non è quasi più riconoscibile: la vita sentimentale è

dominata da affetti momentanei praticamente senza coinvolgimento emotivo e

sentimentale. Riso, pianto, paura, ira, spavento, desolazione si alternano

quasi senza nesso a eventi reali e senza regolazione e controllo.

Tutto

ciò viene percepito come altamente patologico.

1.3 Volere (intenti, intenzioni, volontà)

Il

volere è essenzialmente la capacità decisionale di:

- Scegliere tra le diverse possibilità

della realizzazione degli impulsi o diverse pulsioni eventualmente contrastanti

e/o concorrenti.

- Valutando prospettivamente l¹importanza e

l¹urgenza di:

- piacere-disagio del

complesso ³istintivo² (³battista², ³Es² di Freud/Groddeck) verso

- giusto-ingiusto del

complesso ³culturale² (³vaticano², ³Ueber-Ich² di Freud) verso

- utile-futile dell¹interesse

personale (³Io², ³Ich² di Freud)

- tenendo in considerazione le attuali

condizioni di incentivo (spinta, energia psicofisica),

- facendo i conti degli strumenti, ³tempo e

materiale² per la realizzazione (risorse),

- e prevedendo, accettando le conseguenze e

gli effetti collaterali o indesiderati prevedibili o temuti.

Tutto