|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 10, 2005 |

|

Gli autori ³monumentali² del tema sono

Uexküll e Weizäcker. Il primo autore del tema era Groddeck.

Bibliografia:

|

PSYCHOSOMATISCHE

MEDIZIN Klussmann

Rudolf Springer 1998 CHF 56,00

|

NATURA

GUARISCE, IL MEDICO CURA. LA

SCOPERTA DELLA PSICOSOMATICA (LA) GRODDECK

GEORG CELUC

LIBRI 1986 ¤19,00 |

|

LINGUAGGIO

DELL'ES. SAGGI DI PSICOSOMATICA E DI

PSICOANALISI DELL'ARTE E DELLA Š GRODDECK

GEORG ADELPHI 1991 ¤14,46 |

PSICOSOMATICA

TROMBINI

GIANCARLO; BALDONI FR

IL MULINO 1999 ¤18,00 |

|

MEDICINA

PSICOSOMATICA HAYNAL

PASINI MASSON ¤27,89 |

PREPARAZIONE

PSICOSOMATICA ALLA

TERZA ETA' NEGRISOLI

ALDO NUOVI AUTORI 1986 ¤10,33 |

|

PSICOSOMATICA

PINKUS

LUCIO CAROCCI 1989 ¤18,60 |

CLINICA

PSICOSOMATICA DEL BAMBINO KREISLER

LüON CORTINA RAFFAELLO 1996 ¤24,30 |

|

STRESS,

EMOZIONI, MALATTIA. INTRODUZIONE ALLA

MEDICINA PSICOSOMATICA PANCHERI

PAOLO MONDADORI 1983 ¤ 21,69 |

TRATTATO

DI MEDICINA PSICOSOMATICA PANCHERI

PAOLO USES 1984 |

|

PSICOSOMATICA

SHORTER

EDWARD FELTRINELLI 1993 ¤ 46,48 |

PSICOSOMATICA

CLINICA CREMERIUS

JOHANNES BORLA 1981 ¤25,82 |

|

LA

SOCIOLOGIA PER L'OPERATORE SOCIALE MIMMA

CINTURA ARMANDO ¤ 12.39 |

|

La

³psicosomatica² si propone di studiare malattie, disordini, disagi e disturbi

partendo dagli stretti legami tra il funzionamento psichico e quello fisico.

Secondo me, bisognerebbe chiamarla anzitutto ³socio-psico-somatica², perché

l¹aspetto sociale ne è altrettanto coinvolto (e normalmente anche sottinteso).

Trattando

il tema mi sono trovato di fronte a parecchie difficoltà:

- Dare a un

disturbo, oltre alla dimensione fisica anche un aspetto psichico e sociale

significa anzitutto avere nozioni psicologiche e sociali che nei programmi

abituali di naturopatia non sono previste.

- Questo

fatto è molto strano proprio in un campo che pretende di essere ³olistico,

integrativo, ². Infatti, cos¹altro può significare se non considerare e

studiare anche le condizioni psichiche e sociali. Forse che queste materie ci

siano innate?

- Ogni

medico e terapista degno di questo nome considera gli aspetti sociali e

psichici del suo paziente. È stato così da tempi immemorabili, molto prima

dell¹invenzione della ³psicosomatica².

- Il padre

della psicosomatica GRODDECK, allievo di FREUD e inventore dell¹ES nel modello

di Freud, ha scritto il primo libro a me noto che tratta il tema in modo

sensato. Anche se antiquato, consiglio caldemente di leggerlo; è molto migliore

della maggioranza dei testi moderni sul tema.

- Nel

frattempo la psicosomatica è, almeno formalmente, entrata nell¹ambito

dell¹insegnamento medico universitario. In tante università esistono delle

cattedre di psicosomatica (p.es. Monaco di Baviera: Ludwig Maximilian

Universität: Lehrstuhl für Psychosomatik).

Il tema è vastissimo e non può essere trattato in poche lezioni e richiede conoscenze di psicologia e sociologia. Ho quindi deciso di:

-

discutere, in una prima parte, dei modelli sull¹interazione di dimensioni

sociali, psichiche e somatiche come strumenti di lavoro per il terapista.

- Trattare

il tema in una seconda parte in modo ³esemplare², attingendo a un esempio

ritenuto poco psicosomatico: la gotta.

Inoltre,

sarei disposto a stilare una breve introduzione di: sociologia, psicopatologia,

psicoterapia e psicoterapia ³ortomolecolare² se ci fossero degli interessati

(vedi capitolo 3: ³Nozioni di).

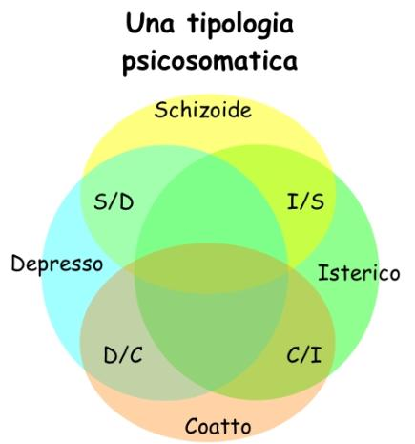

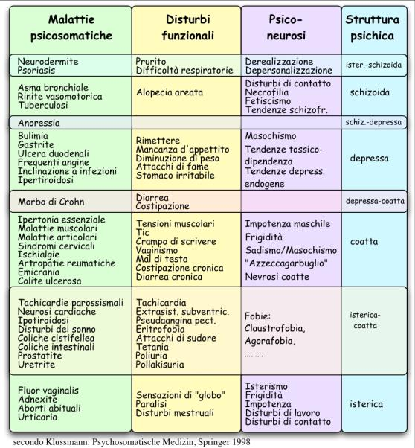

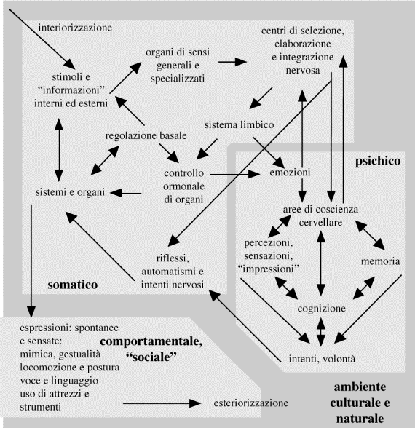

1.0 Modelli

socio-psico-somatici

Psiche

(anima) e soma (corpo) in interrelazione individuale e in relazioni sociali con

altri esseri umani.

1.1 Immagini dell¹essere umano

1.2 Interazioni psico-socio-somatiche

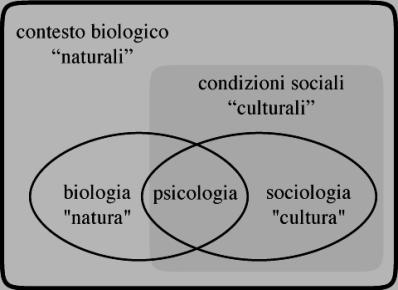

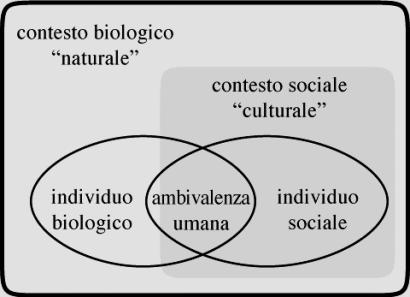

1.3 Individuo tra biologia e sociologia

1.4 Relazioni tra persona e ambiente

1.6 Concetti di psiche e

corpo

1.7 Esempio: fisiologia

dello ³stress²

1.1 Immagini

dell¹essere umano

Un

adolescente di dodici anni chiese a sua mamma:

³Se guardo

nello specchio vedo una persona e non mi sembra di essere io. E quando penso,

non sono io che penso, ma il pensiero nasce da sé. Chi sono poi io?².

Genialità

dell¹adolescente! (Il fatto è veramente successo). Non solo ha notato, ma è

anche capace di formulare la sua condizione umana fondamentale in modo

chiarissimo: io, tra la biologia (riflesso nello specchio) e la sociologia

(capace a dirigere il mio pensiero) chi sono?

Per i miei

ragionamenti professionali come naturopata, massaggiatore e psicoterapista

percepisco l¹essere umano (similmente all¹adolescente) come figura limitata:

- Da una

parte da condizioni biologiche

-

dall¹altra da impedimenti sociali (creati soprattutto dalla propria razza)

- dal

tentativo (vita natural durante) di arrangiarsi (più o meno egregiamente) con

le esigenze (di solito contrastanti) di natura e cultura.

Espresso

con parole sarcastiche: ³Una sedia a sinistra, una sedia a destra e noi sempre

nel mezzo² (Tucholsky).

Partendo da

questo presupposto, le discipline più importanti del mio mestiere sono:

- La

biologia ³medica² (p.es. anatomia, fisiologia, patologia).

- La

sociologia ³medica²: strutture (p.es. ruoli, gruppi, posizione) e funzionamenti

(p.es. politica, economia, giurisprudenza, educazione, formazione, sanità,

³cultura², informazione, ).

- La

psicologia ³medica²: struttura e funzionamento della personalità (p.es.

identità, valori, gestione di conflitti, deprivazione, anomalia) dei miei

clienti.

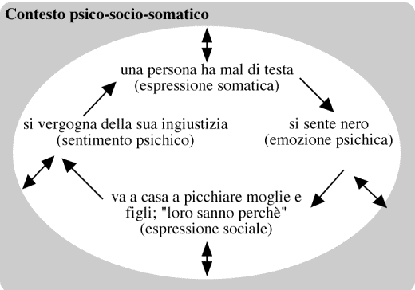

1.2 Interazioni psico-socio-somatiche

Inizialmente

nel mio mestiere artigianale come massaggiatore e naturopata mi concentrai

sull¹aspetto ³biologico². Con il passare degli anni mi resi conto che nelle

cure erano altrettanto importanti dei fatti sociali e psichici e mi sentii, per

un certo periodo, più ³olistico² e ³integrale².

Lavorando

in questo modo, cominciai a sfumare la differenziazione, fino al punto che oggi

mi è difficile distinguere ed etichettare una ³patologia² secondo questi

criteri. Devo rispettare il fatto, che qualsiasi disordine, disagio, malattia

fisica ha anche una dimensione sociale e psichica; e non solo. Secondo me si

tratta di:

- processi

sistemici, nei quali la distinzione di causa ed effetto diventa altrettanto

problematica quanto la questione se ci sia stato prima l¹uovo o la gallina;

- disordini

sistemici che possono essere provocati da innumerevoli fattori, i quali:

- formano

³circoli viziosi², che nel caso patologico si autonutrono fino oltre al limite

dell¹ accettabile.

- Questi

circoli viziosi possono essere ³interrotti² con strumenti sia biologici, sia

sociali o psichici (con effetti collaterali diversi).

In base a

queste riflessioni, è grande la tentazione di ³psicologizzare² tutto (ed è

diventato una moda), cosa che respingo categoricamente, perché di solito si

tratta dell¹inconscio tentativo di nascondere l¹impotenza terapeutica, buttando

sul cliente la colpa. Quanti medici (universitari e naturalistici), dopo il

fallimento delle loro cure, dichiarano ³psichico² o ³terapia resistente² il

loro paziente, come se avessero gli strumenti per fare una diagnosi di questo

genere.

È diventato

anche un paradigma popolare (mediato dai mass-media e giornalisti non

qualificati in materia) che la causa di malattie fisiche malcurabili risieda in

disordini mentali.

Questo

paradigma riempie le sale d¹aspetto degli psichiatri, psicologi e

psicoterapisti. Nella mia prassi noto più spesso disturbi fisici (metabolici,

ormonali, malattie croniche) alla base di disturbi mentali che viceversa.

L¹interdipendenza psichico-fisico non è a senso unico, come il paradigma vuol

farci credere.

1.3 Individuo

tra biologia e sociologia

Come

modello base della psicosomatica uso l¹ambivalenza umana tra condizioni

biologiche e condizioni sociali. La vita umana è una continua scelta tra:

- Piacevole

o meno spiacevole (biologico).

- Giusto o

meno sbagliato (sociale).

- Utile o

meno futile (individuale).

Malauguratamente

mi capita raramente il caso di una scelta contemporaneamente piacevole, giusta

e utile, ma:

- L¹utile è

spesso ingiusto e spiacevole.

- Il giusto

spesso inutile e spiacevole.

- Il

piacevole spesso sbagliato e futile.

Comunque,

per tenere in equilibrio il mio ³metabolismo psichico², ho bisogno di certe

dosi sia di piacevole, che di giusto e di utile, anche a scapito del resto. Mi

capita anche che un¹alternativa sia sbagliata, spiacevole e futile, e, se me ne

accorgo, non la scelgo.

In breve:

- Se voglio

aver successo devo convivere con colpe e dispiaceri.

- Se voglio

aver ragione devo convivere con insuccesso e futilità.

- Se voglio

divertirmi devo convivere con vergogna e futilità.

Perché è

impossibile avere rapporti e rimanere vergine e trarne profitto nel medesimo

tempo.

Per non

rimanere in continuazione frustrato:

- Ogni

tanto scelgo il giusto (e mi sento mezzo santo).

- Ogni

tanto scelgo il piacevole (e mi diverto un mondo).

- Ogni

tanto scelgo l¹utile (e mi sento un grande imprenditore).

Di fatto

non vorrei mancare nessuno dei tre sentimenti.

L¹altra

problematica delle scelte è, che se di cinque alternative mi decido per una, ho

rinunciato alle altre quattro, il che è frustrante per me. Però la frustrazione

è 4:1. Se non mi so decidere (cosa che succede facilmente, visto che mi lascio

condizionare poco e mi tengo così aperte delle alternative), la rata di

frustrazione però è 5:0. Se mi lascio condizionare, non ho scelta e la rata di

frustrazione è 1:0. Personalmente preferisco un 5:1, ma questo sembra molto

individuale.

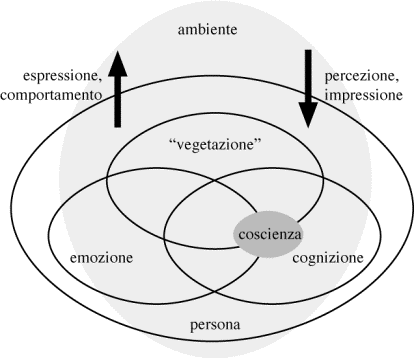

1.4 Relazioni

tra persona e ambiente

L¹ambivalenza

umana (tra sociologia e biologia) nei relativi contesti si manifesta nei

seguenti ambiti:

-

Emozionale, nutrito da percezioni e impressioni evidenziete da comportamenti ed

espressioni.

-

Cognitivo.

-

Vegetativo.

La massima

parte di questa dinamica si svolge in modo ³meccanico², automatico, regolativo,

cibernetico, riflessivo ma all¹infuori del conscio, saputo, riflettuto,

mirato, voluto Infatti tutte le nostre mosse elementari esistenziali

fortunatamente funzionano così (se no, la nostra coscienza non troverebbe mai

il tempo di dedicarsi ai suoi compiti più nobili) L¹organizzazione anatomica e

fisiologica dei sistemi di gestione (regolazione basale, endocrina, nervosa) ce

lo dimostra esaurientemente.

Freud ha

descritto l¹inconscio utilizzando più o meno la seguente parabola:

³Un uomo di

notte con un lumino in mano esplora un campo. Conscio corrisponde a quello che

appare nella luce del suo lumino; inconscio è tutto il resto.²

1.5.1 Definizioni

e usi ³professionali²

1.5.2 Definizioni

e usi comuni

1.5.1 Definizioni

e usi ³professionali²

Secondo la

definizione Freudiana , il ³conscio² è:

-

Strettamente riservato a coscienza momentanea e individuale.

- Soggetto

a interpretazione (cosa significa ciò che appare).

Personalmente

preferisco questo approccio, per motivi pratici e perché mi sembra

sufficientemente delimitato e differenziato.

Altri

autori, senza perdersi in definizioni, usano il termine ³cosciente² in modo non

situazionale (momentaneo) ma individuale, nel senso di una specie di

³cognizione individuale², ³capacità di una determinata persona di rendersi

conto² con tutte le difficili implicazioni di memoria, ricordo, reminiscenze,

associazioni mentali, mistificazioni, riflessioni,

Altri, e

spesso gli stessi autori, (senza differenziarlo bene nel contesto) lo

definiscono ³implicito² come potenziale di cognizione di una cultura o

dell¹essere umano in generale.

È

altrettanto curioso, che sull¹inconscio, ci siano tanti pareri, modelli e

teorie, ma raramente s¹incontrino, nella letteratura, dei concetti sul conscio.

Pare che tutti sappiano cos¹è, solo io stento a capire.

Ogni tanto

si legge di ³subconscio²; dove si capisce che l¹autore si è risparmiato l¹onere

di leggere Freud, che si rigirerebbe nella sua tomba, poveretto, dovendosi

accorgere che qualcuno ³sottomette² l¹inconscio al conscio.

1.5.2 Definizioni

e usi comuni

Nell¹uso

comune si nota:

- Un gran

mito dell¹inconscio.

- Che

l¹inconscio fa paura.

- Perché

apparentemente sfugge al controllo e alla volontà.

-

All¹intenzione e al sapere.

- Che

sembrano tutti valori (sociali) più potenti.

- Del

miracolo della vita (biologica) umana stessa.

Per me,

questo approccio è segno di un grande disprezzo della creatura.

In questo

senso l¹inconscio corrisponde più a strane motivazioni e oscuri impedimenti da

parte di fonti ³bestiali², mentre la coscienza appare come ideale di sovranità

sugli impulsi esistenziali. Questo punto di vista è molto limitativo perchè è

facilmente dimostrabile che:

- Anche

delle funzioni vegetative possono essere rese coscienti e controllate fino a un

certo punto (p.es. respiro, nutrizione, defecazione) e molti violentano in

questo modo sistematicamente i loro automatismi vegetativi fino a farsi una

religione (di nuovo l¹inventore ha sbagliato qualcosa).

- Tipiche

funzioni sociali possono essere o diventare inconscie (p.es. norme, moventi,

impedimenti, costumi, atteggiamenti).

- Tipiche

funzioni psichiche sono a volta coscienti e a volta inconscie.

Nella

valutazione popolare, e tacitamente anche da parte di tanti operatori del

settore psicosociale, esistono le seguenti valutazioni e credenze (spesso

inconsce) fatali:

- Inconscio

è male perché incontrollabile (concetto del diabolico).

- Conscio è

bene perché gestibile (concetto dell¹angelico).

- Per

risolvere i problemi psichici bisogna rendere cosciente l¹inconscio

(trasformare un diavolo in un angelo).

Il concetto

ricorda, nella sua polarità e esclusività di approccio, quello medioevale del

diavolo (impulsi, istinti biologici) verso la spiritualità (fede, preghiera,

contemplazione) e la sublimazione del vano terrestre in un ideale celeste, nega

creazione e creatura come valori a sé. Inoltre, il concetto non funziona nella

pratica, come lo può confermare ognuno di noi, che ogni tanto sa perfettamente

cosa ci sarebbe da fare ma non ci riesce (³sindrome dell¹eunuco²).

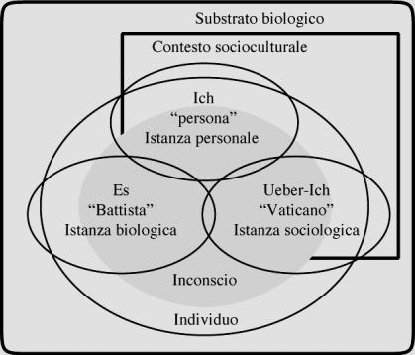

1.6 Concetti

di psiche e corpo

Psiche:

anima (dal greco: anche ³farfalla²); Soma: corpo.

1.6.3 Tentativo

di un modello differenziato

1.6.1 Concetti vigenti

I relativi

modelli europei vigenti sono polari nel senso che raggruppano:

- l¹ambito

cognitivo

- con

quello emotivo,

in qualcosa

di ³psichico² e lo mettono in opposizione a qualcosa di ³biologico².

Inoltre,

dei fenomeni sociali e culturali, in quanto antietici e conflittuali al

³biologico², vengono trattati come fatti ³psichici². In questa tendenza (poco

differenziata) viene trattato come ³psichico²:

- tutto

quello che non è ³evidentemente² biologico e

- tutto

quello che non corrisponde ad una normalità statistica di comportamento, di

impressione, cognizione o emozione secondo le norme vigenti di una società.

Questo

approccio crea confusione perché evita la differenziazione esplicita di:

-

sociologia (relazionale) e

-

psicologia (individuale),

ma ammette

almeno la conflittualità tra biologia e sociologia e i relativi disagi

individuali. Permette di distinguere e discutere fra gli elementi biologici e

quelli non biologici (chiamati ³psichici²).

Un altro

difetto (oltre alla confusione) dei modelli vigenti, consiste nel fatto che non

distinguono ³l¹umano² dal ³bestiale², perché anche le bestie (specialmente

quelle addomesticate) si trovano in conflitti sociali/biologici, ma molto

probabilmente non in quelli di valori sociali (ideologici, religiosi, estetici,

etici, morali, ).

La tendenza

populistica è più semplicistica; essa definisce (tacitamente) tutto quello che

non corrisponde ad una normalità statistica di comportamento, di impressione,

cognizione o emozione, come difetto biologico col tentativo di correggerlo a

livello biologico o sociale (come se l¹inventore avesse sbagliato tutto). Rende

indistinguibili e indiscutibili dei fatti socioculturali evidentemente

abiologici e stipula così la dominanza di un¹ideologia sulla vita umana, con

completo spregio della creatura umana come tale.

In

compenso, le stesse persone rispettano spesso al massimo la creatura animale,

un classico esempio di ambivalenza umana e/o di percezione selettiva.

1.6.3 Tentativo

di un modello differenziato

Non si

tratta tanto di delimitare la terminologia, perché nella persona reale non

esiste questa distinzione.

- È comune

classificare le emozioni come psichiche, mentre diventa moda nella medicina

considerarle esclusivamente come processi biochimici (ormonali e di

neurotrasmettitori).

- La

psicologia definisce anche le percezioni, le sensazioni e impressioni come

psichiche, mentre il laico le classifica piuttosto come ³corporee² (vista,

udito, olfatto, gusto, tatto, equilibrio, dolore, ).

- La psicologia

classifica come psichiche anche delle prestazioni come memoria, cognizione,

intenti, volontà (part accessibile al cosciente) mentre il laico le percepisce

più come ³mentali² o ³spirituali².

- La

psicologia classifica come psichiche anche le parti espressive umane, i

³comportamenti², mentre il laico tende a classificarli ³caratteriali² quando

sono ³aberranti², scomodi e ripetitivi.

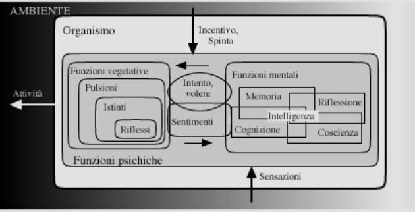

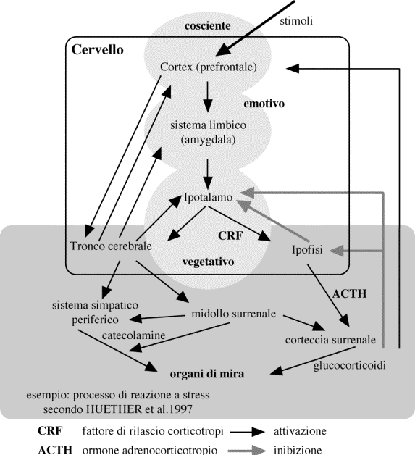

1.7 Esempio:

fisiologia dello ³stress²

Negli

ultimi decenni e anni sono stati approfonditi diversi nessi e interazioni tra

soma e mente. Essi permettono di connettere anche mentalmente dei fatti

comportamentali, emotivi, fisiologici e anatomici. Dopo i lavori di Selye sullo

stress e di Pauling sul metabolismo e sui ³micronutrienti², si suppone che

tantissimi disturbi classificati ³sociali, comportamentali, psichici,

percettivi, emotivi, relazionali, ² abbiano anche una dimensione

fisiologica/anatomica: che scoperta!

Come

conosco la scienza e i mass-media, i prossimi anni saranno dedicati a interminabili

discorsi intesi a capire se la schizofrenia sia causata da una massiccia

mancanza di vitamina B6 o se la schizofrenia crei un esagerato fabbisogno di

vitamina B6, mentre essa ha altre cause ancora sconosciute (probabilmente

genetiche). Questo non aiuterà tanto a curare.

Il seguente

esempio di un modello scientifico (utile) tratta la dimensione

organica/fisiologica di un fatto percepito come ³psichico: lo stress.

2.0 Esempio

di malattia psicosomatica: la gotta

Ho scelto

la gotta come esempio di malattia psicosomatica per due motivi:

-

Normalmente non viene percepita come malattia ³psicosomatica², ma come

³metabolica².

- Il prof.

Klussmann l¹ha documentata bene nel suo libro:

Klussmann,

Rudolf Prof.Dr.: Gicht-Gier-Grösse-Macht: Herrscher im Spannungsfeld von Lust

und Leid (Gotta-avidità-grandezza-potere: Sovrani nel contrasto assillante di

voglia e dolore).

Lehrstuhl

für Psychosomatik, Ludwig Maximilian Universität, München.

Gotta:

Malattia ³di una società di lussuria²; colpisce il 3% della popolazione, di cui

95% maschi, normalmente in posizioni di comando e guida. L¹80% degli attacchi

acuti colpisce l¹articolazione basale dell¹alluce. Occupa il secondo posto come

malattia ³metabolica² negli stati industrializzati.

2.1 Distinzione di

genesi della gotta

2.2 Approccio

psicoterapeutico

2.4 Relativizzazione

dell¹esempio

2.1 Distinzione

di genesi della gotta

Da parte

medica ci sono due approcci alla genesi (creazione) della gotta:

-

L¹approccio ³biomedico² la spiega come ³aberrazione² fisiologica nel

metabolismo dell¹acido urico (con classici sintomi fisici) da trattare con dei

rimedi che tolgono il disturbo in fase acuta e correggono l¹aberrazione

fisiologica dopo averla scoperta.

-

L¹approccio ³psicosomatico² accetta l¹approccio biomedico, ma sospetta,

all¹origine e come causa, un determinato ³funzionamento psichico patologico² e

propone, oltre alla medicazione biomedica, un adeguato trattamento

psicoterapeutico.

- Come

terapista ho trattato clienti con nessun ³sintomo psichico² di gotta

(biogenesi) e altri invece con marcati relativi sintomi (psicogenesi). Ho

notato che l¹esito della cura biomedica era accettabile per tutti e due, solo

che i clienti del tipo ³psicogenesi² tendenzialmente aumentavano i sintomi ³non

fisici². (Dettagli vedi capitoli ³Esiti ²).

In base a

questa esperienza e come praticante terapista è diventato importante poter

distinguere la genesi della gotta di un determinato cliente:

- Per non

stigmatizzare con pregiudizi ³caratteriali² gli uni.

- Per

essere preparato a effetti collaterali, socialmente pesanti per l¹ambiente,

degli altri.

Forse è

semplicemente sbagliato voler distinguere perchè in realtà non c¹è distinzione,

come lascia dubitare un meccanismo metabolico (asse: trattenimento acido urico

<> treonina <> glicina <> eccitazione maniacale). E così è

anche inutile fissarsi su un determinato approccio finché non si riesce a

valutare l¹importanza delle componenti e mettere il peso su quello prevalente.

In questo senso è inteso il seguente discorso: Come si fa a distinguere una

³genesi² prevalentemente somatica (biomedica) da una prevalentemente

³psicosiociale²?

Per

rilevare questo mi servo dei seguenti criteri:

-

L¹anamnesi rivela inclinazione verso altri disagi ³neurovegetativi² o di

sospetta origine psicosomatica come asma, emicranie, nevralgie, coliche,

disturbi gastrointestinali, depressioni, lombalgite

-

L¹inchiesta personale/sociale rivela tipici ruoli sociali di dirigenza

intellettuale con scarse doti di responsabilità relazionale (a scapito del

ruolo sociale) e altri elementi comportamentali del genere.

-

L¹osservazione e il dialogo fanno sospettare rilevanti sintomi narcisistici e/o

isterici; ma è difficile valutare perché l¹evento acuto può sia amplificare sia

smorzare questo elemento.

- La

distinzione mi è spesso difficile, perché non si tratta di una delimitazione

netta, ma di prevalenze dove facilmente si può incorrere in errore.

-

Personalmente (e in caso di dubbio) preferisco un primo approccio ³biomedico² e

tengo di mira l¹evoluzione ³psicosociale² per poter correggere il tiro, se necessario.

2.2 Approccio

psicoterapeutico

La medicina

psicosomatica tiene in considerazione il punto di vista ³biomedico² ma aggiunge

altri elementi (multifattoriale). Oltre al trattamento acuto biomedico,

l¹approccio della medicina psicosomatica consiste in una psicoterapia. Uno

psicosomatico di stesura prevalentemente psicoterapeutica proporrà forse una

psicoterapia con forti accenti sociali/relazionali, che accompagnano le cure

³biomediche². Egli parte ammettendo a priori un nesso tra gotta e una struttura

psichica ³caratteristica², determinata da elementi come:

- Disposizione

biologica innata e/o

acquisita (metabolismo dell¹urea e acido urico).

- Sviluppo

infantile di personalità

gravemente disturbata, prevalentemente di tipo narcisistico/isterico (problemi

di autostima, rilevanti sensi di inferiorità e dubbi su sé stesso), spesso

frutto di traumi infantili come smisurate punizioni, deprivazione sociale,

paure esistenziali, incertezze e abitudini alla diffidenza dalle quali si

difende spesso con elementi megalomani (autoimmagine grandiosa),

caratteristiche decisamente espansive, disinvoltura relazionale, autocontrollo

³maniacale² e spesso fobie di piccoli animali.

- Compensazione

comportamentale con

atteggiamenti di prepotenza, ambizioni prevalenti, forte volontà di

sopravvivenza e volontà ferrea, testardaggine, smisurato senso del dovere,

lunaticità e irascibilità.

L¹ambiguità

tra personalità disturbata, difesa e compensazione comportamentale è un

equilibrio instabile che tende a crollare nelle fasi di seri conflitti acuti.

Manifestandosi

nelle forme della malattia socialmente accettata (la gotta impedisce fra

l¹altro la fuga) salva l¹equilibrio ambiguo (guadagno della malattia) e

permette di rivolgere l¹attenzione, la concentrazione e le imprese sul disagio

fisico, mantenendo l¹integrità di sensi, valori e atteggiamenti contrastanti.

Klussmann

ha dimostrato con ampi esempi questo meccanismo in personaggi storici

(sovrani), mentre la ricerca attuale rivela che la gotta colpisce

prevalentemente delle persone con compiti dirigenziali intellettuali, attivi,

dinamici, orientati alla resa, sovraccarichi, dominanti con scarso senso di

responsabilità per il prossimo (le paure sembravano scostate): professori,

studenti universitari, manager,

La mia

critica è la critica di tutte queste distinzioni:

- È la

struttura psichica della persona a indurre la gotta?

- È la

gotta (come disposizione metabolica) a indurre la struttura psichica della

persona?

La domanda

in fondo non mi interessa tanto, perchè come terapista sono chiamato a curarla.

Come si

cura una persona da questo disturbo. Otto von Bismarck (18151898),

³cancelliere di ferro² dell¹impero prussiano e noto ³gottoso psicosomatico² ha

definito bene l¹approccio terapeutico dicendo del suo ultimo medico di corpo

Schweninger, che era stato l¹unico ad osare di metterlo in riga e aveva avuto

successo, mentre tutti i medici precedenti avevano fallito, malgrado Bismarck

gli avesse suggerito che cosa fare. Schweninger, più di cento anni fa, aveva

pochi strumenti ³biomedici² per curare la ³patologia² di Bismarck che

consisteva in:

- gotta,

asma, emicranie, nevralgie, coliche, disturbi gastrointestinali, depressioni,

lombalgite del cancelliere.

- Sembra

che Schweninger era un bravissimo medico e che riuscì a capire i meccanismi del

funzionamento psicosomatico di questo suo paziente ³eroico e piagnucoloso² ma

potente e pericoloso sia per la reputazione che per l¹esistenza del medico

stesso.

- Sembra

che egli avesse trovato proprio in questi meccanismi l¹aggancio per rendere i

sintomi (fisici e psichici) meno devastanti per il suo paziente, sé stesso e

l¹ambiente politico europeo.

- Non si sa

come abbia fatto, perché da bravo medico, fedele al giuramento di Ippocrate,

egli non parlò mai né scriss riguardo alla cura dei suoi clienti.

- Per me

era anche un grande medico perché riusciva a trattare il potente Bismarck con

più potere di lui come d¹altro canto trattava, con umiltà, gli umiliati

miserabili di Berlino.

L¹esempio

serve ad illustrare le difficoltà di cura di un tipico cliente ³gottoso

psicosociale², ma il comportamento e la relazione terapeutica di Schweninger e

Bismarck, non sono né un programma né una ricetta, perché noi non siamo

Schweninger e il nostro cliente non è Bismarck. L¹esempio illustra solo una

possibilità e offre una vaga idea delle capacità mediche, umane, relazionali e

sociali richieste dalla cura.

Per la

³biomedicina² la gotta si presenta così:

-

Iperuremia (tasso elevato di acido urico nel sangue).

- Depositi

salini di acidi urici in articolazioni, borse, organi (spec. reni) e derma

(tofi gottosi).

- Attacchi

acuti (normalmente articolazione basale dell¹alluce) molto dolorosi che

impediscono il movimento, i quali, se non trattati possono diventare cronici,

innestarsi negli organi colpiti, e, come complicazioni, aprirsi, creare tumori,

causare invalidità e, in casi molto gravi, anche la morte.

Sarebbe

quindi da irresponsabili non frenare almeno le conseguenze

metaboliche/patologiche, se non quelle psichiche.

2.3.1 Medicina

e naturopatia ³classica²

2.3.2 Medicina

³oligoterapeutica²

2.3.3 Esiti

di trattamento in genesi somatiche

2.3.4 Esiti

di trattamento in genesi psicosociali

2.3.1 Medicina

e naturopatia ³classica²

- Attacchi

acuti: trattati con derivati di colchicina (canonico e naturopatico).

-

Predisposizione alla malattia e disturbo latente.

-

Trattamento con allopurine, in medicina canonica oppure con Hb. avenae rec.,

Fol.

betullae, urticae, in naturopatia.

-

Correzione della dieta (diminuzione o eliminazione di frattaglie, frutti di

mare, pesce, carne rossa, formaggio).

Si notano

spesso relativi eccessi dietetici in pazienti coinvolti.

2.3.2 Medicina

³oligoterapeutica²

Si occupa

specialmente di fattori metabolici e di ³micronutrienti², un aspetto non da

trascurare in un disturbo metabolico come la gotta.

Partendo da

conoscenze metaboliche riguardanti l¹acido urico, un praticante di medicina

ortomolecolare farebbe le seguenti riflessioni:

- nel

metabolismo dell¹acido urico (importantissimo per la rigenerazione di tessuti e

un potente antiossidante ³naturale²) hanno un ruolo centrale:

1. La

treonina, un amminoacido essenziale che viene trasformato nell¹organismo, fra

l¹altro, in glicina.

2. La

vitamina C.

3. Il

molibdeno.

- Il

molibdeno è piuttosto co-responsabile per una ordinata produzione di acido

urico; molto probabilmente non è importante per la gotta, che è caratterizzata

o da troppa produzione o da troppo poca escrezione.

- La

treonina è un amminoacido essenziale che:

- Dopo la

trasformazione in glicina raggiunge il cervello rapidamente.

- Ha

effetti sedativi e attenuanti specie in stati maniacali, d¹irascibilità e di

paure.

- La

glicina è un amminoacido non essenziale (sintetizzabile dalla treonina):

- Che

stimola l¹escrezione di acido urico tramite i reni e abassa così l¹uremia.

- Arriva

lentamente anche nel cervello, dove ha gli effetti descritti della treonina, ma

lenti e minori.

- Alte dosi

di vitamina C stimolano anche l¹escrezione di acido urico e abbassano quindi

l¹uremia.

Come primo

approccio (ipotetico, perché, se l¹oligoterapista è bravo, oltre alla gotta

guarda anche altri elementi della sua anamnesi (p.es. stato di Vit. D se

disturbi renali, ) egli proporrà:

- ca. 2

grammi di vitamina C al giorno, ripartita in piccole dosi sulla giornata (non

la sera)

- 14

grammi di treonina in 3 dosi prima dei pasti e/o

- 110

grammi di glicina in una o due dosi prima dei pasti

secondo i

sintomi che il cliente dimostra: ³maniacali² (treonina) o più ³gottosi²

(glicina).

Darà dei

consigli circa la dieta, come un medico accademico o naturalista, e in più

indicherà alimenti ricchi di treonina (soia, lenticchie, trota, pecora, pollo,

arachidi, gemme di frumento, ricotta, semi di girasole, uova crude).

2.3.3 Esiti

di trattamento in genesi somatiche

A livello

pratico anzitutto è da tener presente che non ogni paziente con sintomi di

gotta è un ritratto del sovraesposto ³dirigente caratteriale psichico²:

- La

debolezza biologica metabolica può essere sufficientemente rilevante per far

scattare un attacco.

- Mentre

gli elementi psicosociali possono rivelarsi di minore o minima importanza.

- In questo

caso sicuramente sarà abbastanza promettente una terapia ³biomedica² (sia

canonica sia naturopatica sia ortomolecolare).

- Secondo

la mia esperienza con un trattamento ³biomedico² spariscono spesso anche lievi

sintomi narcisistici e isterici (il che per me è indice, che la psicosomatica

non è a senso unico o causa-effetto, ma circolo vizioso).

2.3.4

Esiti di trattamento in genesi psicosociale

Sarà forse

più frustrante l¹esperienza terapeutica nel caso in cui prevalgano elementi

psicosociali:

- o le

difese ³somatizzanti² sono così forti che la terapia non ³attacca² o essa non

viene seguita. Voi passate come terapisti incapaci e il cliente se ne cerca un

altro, più bravo;

- o la

terapia attacca e butta il cliente in stati d¹animo piagnucolosi,

autocompassionevoli, fino a una serie di crisi di autostima alternate ad

attacchi di megalomania, irascibilità e prepotenza insopportabili per

l¹ambiente sociale e da ultimo socialmente devastanti per il cliente:

- è

improbabile che il terapista venga responsabilizzato per questo, perché il

nesso non è evidente per una persona non istruita e, data la separazione di

compiti nel settore sanitario, con i nuovi malanni il cliente frequenterà un

altro terapista (o andrà in una clinica psichiatrica).

- Se non vi

sentite di fare un lavoro approfondito, vi accontentate di questa situazione e

aspettate che il cliente torni ogni tanto per farsi curare un attacco acuto di

gotta, diventando così ancora più insopportabile per i suoi dipendenti.

2.4 Relativizzazione

dell¹esempio

L¹esempio

della gotta è preciso, con delle informazioni specifiche su meccanismi e nessi

plausibili.

Il limite

dell¹esempio è che non va generalizzato per altri disturbi di tipo

psicosomatico. Altrimenti si rischia di creare dei bei disastri del tipo

³medicina ottima per malattia sbagliata².

Quindi

asma, emicrania, nevralgie, coliche, depressioni, lombalgite e altri disturbi

di sospettata genesi ³psicosociale² hanno come base:

- Altre

predisposizioni biologiche e debolezze metaboliche, ormonali,

-

Tutt¹altri meccanismi di traumi infantili (o meno).

-

Tutt¹altri disturbi di sviluppo di personalità nel contrasto biologico-sociologico.

- Con altre

forme di espressione dell¹ambivalenza.

- Con

difese tutte diverse per mantenere l¹equilibrio labile dell¹ambivalenza.

- Altri

tipi di compensazione comportamentale.

- E infine

altre manifestazioni corporee e comunicative.

Che sarebbero

tutti da chiarire per il singolo caso e da integrare in un quadro plausibile,

come fa il criminalista con i suoi indizi, deduzioni, testimoni, dimostrazioni,

Per la

maggior parte dei disturbi psicosomatici non abbiamo fonti valide come per

l¹esempio della gotta. Ma neppure Schweninger le aveva eppure è riuscito,

grazie alle sue capacità emotive, cognitive e vegetative, con un misurato,

lungo e faticoso processo di percezione, valutazione e comportamento

terapeutico. In questo contesto è meno importante il ³sapere enciclopedico² per

non dire nozionistico.

3.0 Nozioni

di discipline correlate alla psicosomatica:

Sono

dell¹avviso che dovrebbero fare parte integrante della formazione di naturopati

(e anche di altri medici) un¹introduzione alla sociologia, alla psicologia in

generale nonché ³un¹infarinatura² di psicopatologia e di psicoterapia

³verbale².

Malauguratamente

i programmi di formazione abituali non lo prevedono e perciò neanche questo

corso, che si basa su programmi abituali.

Per quanto

concerne la psicologia in genere esiste un¹ampia offerta di libri, corsi serali

e di educazione pubblica. Invito vivamente ogni partecipante a questo corso ad

istruirsi almeno superficialmente in merito.

Per quanto

concerne gli elementi di:

-

psicopatologia e psicoterapia,

ci si trova

davanti al solito problema della scarsità di testi che si rivolgono a noi

naturopati, mentre una formazione completa richiederebbe troppo tempo e soldi e

non sarebbe nemmeno necessaria.

Vi propongo

di leggere il seguente testo:

Invito alla

psicologia,

di

Alessandro Antonietti,

ISBN 88-430-1973-2

Per quanto

concerne la terapie ortomolecolari:

Il termine

³ortomelocolare² venne introdotto da Linus Pauling (premio Nobel): ³medicina

ortomolecolare è il mantenimento di una buona salute e il trattamento delle

malattie tramite il cambiamento di concentrazione di sostanze che si trovano

per natura nell¹organismo e gli sono necessarie².

Gli studi

di Pauling e dei suoi seguaci e successori - specialmente del dott. Pfeiffer -

hanno rilevato che molti disturbi ³psichici² hanno anche una dimensione

³materiale², metabolica e fisiologica che è accessibile p.es. tramite

³micronutrienti². Questo è un campo altamente interessante per noi naturopati e

medici naturalisti. Malauguratamente i testi sono rari, mal distribuiti e

prevalentemente in inglese.

In merito a

questo tema sono previsti dei Seminari. Chi fosse interessato può rivolgersi al

nostro segretariato.

I testi di

riferimento riguardante questi temi sono i fascicoli:

PTO 2 Elementi di terapia ortomolecolare

PTO 4: Terapia ortomolecolare per frequenti disturbi

psichici

disponibili

pure presso il nostro segretariato.

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |