|

|

Medicina popolare

per autodidatti

settembre 23, 2005 |

|

Bibliografia:

|

Pischinger, A.: Das System der Grungregulation; 9. Aufl.;

HAUG 1998 Hartmut Heine, Otto Bergsmann, Felix Perger, Gisela

Draczynski Prof. Dr. Pischinger, cattedra per istiologia ed

embriologia dell¹università di Vienna presentò nel1975 la sua opera ³

Sistema della regolazione basale ². Si occupava inizialmente delle proprietà comunicative del

tessuto connettivo. Indipendentemente sono attualmente attive tre grandi

scuole sul campo: - Università di Vienna: regolazione basale: Pischinger,

Altmann, Bergsmann, Fleischhacker, Hopfer, Aiginger, Perger, Flohberger,

Riccabona, Stacher. - Università di Münster: reazione mesenchimatica

universale: Hauss, Junge-Hülsing - Università Witten-Herdecke: Istituto per medicina

antiomotossica e ricerca di regolazione basale. |

|

|

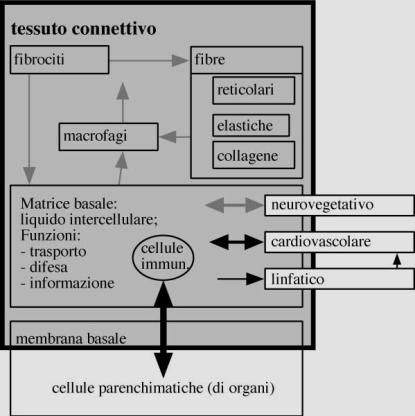

1.0 Struttura

e funzione del tessuto connettivo

Il tessuto

connettivo lasso è composto da fibre e matrice basale prodotte da fibrociti e

decomposte da macrofagi.

1.2 Topografia del tessuto connettivo lasso

1.3 Struttura del tessuto connettivo lasso

1.4 Funzioni del tessuto connettivo lasso

1.1 Riassunto

1.1.3 Matrice

basale come ambiente delle cellule

1.1.4 Modello

originale di Pischinger

-

Connessione meccanica di tessuti parenchimali (specialmente fibre).

- Infrastruttura

³portante, sospensiva² per vasi e nervi (specialmente fibre).

- ³Filtro

reticolare² per microrganismi.

- ³Filtro

molecolare² per macromolecole.

- Substrato

ambientale per processi extracellulari di ogni genere.

- Substrato

ambientale per cellule immunitarie (specialmente matrice).

1.1.2 Compiti funzionali

- Tampone e

magazzino del flusso materiale tra cellule parenchimatiche e vasi sanguigni e

linfatici.

- Tampone

energetico per processi locali.

-

³Discriminatore² per molecole di ³-filia², carica e dimensione diversa.

- Ambiente

per processi biofisici e biochimici extracellulari.

- Ambiente

per reazioni di difesa extracellulare locale e generalizzata.

- Sistema

regolativo per processi biofisici e biochimici extracellulari interdipendenti.

- Sistema

³informatico² extraneurale.

1.1.3 Matrice

basale come ambiente delle cellule

La matrice

basale è l¹ambiente (si potrebbe dire ³il mondo²) delle cellule, che le nutre e

smaltisce i loro detriti e, diffonde i loro prodotti: in essa vivono e muoiono

e si svolgono le loro relazioni.

Evolutivamente,

negli organismi multicellulari a ³respirazione di ossigeno² la matrice basale è

la struttura elementare di approvvigionamento, smaltimento e coordinazione tra

le cellule e lo è rimasta anche negli organismi più differenziati e sviluppati.

In questo senso è il precursore dei sistemi specializzati di:

-

Approvvigionamento/smaltimento (digestione, escrezione, respirazione).

- Logistica

(sistema circolatorio/linfatico e difensivo).

- Coordinazione

(sistemi endocrino e neurale).

In origine

c¹erano probabilmente le singole cellule di un multicellulare a sintetizzare e

decomporre la matrice basale, più in là sembra che fibrociti e macrofagi si

siano specializzati a produrla e decomporla oltre alla loro capacità di formare

anche fibre come strutture portanti e legamenti meccanici tra le cellule

parenchimali.

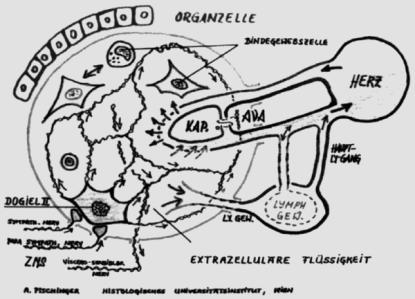

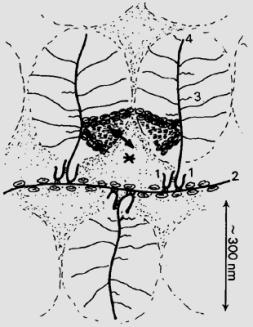

1.1.4 Modello

originale di PISCHINGER

Come segno

di riconoscenza verso l¹instancabile ricercatore, viene pubblicato qui di

seguito il primo schizzo sulla regolazione basale, pubblicato da Pischinger

nell¹anno 1975.

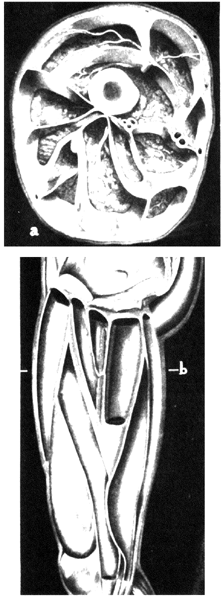

1.2 Topografia

del tessuto connettivo lasso

Il tessuto

connettivo lasso è l¹unica struttura dell¹organismo ³ininterotta². Forma in pratica

le ³pareti² di compartimenti organici e suborganici fino al livello di gruppi

di cellule organiche in un compartimento di approvvigionamento comune. Il

grafico seguente dimostra come esempio a livello macroscopico i grandi

compartimenti muscolari della coscia (I. Rolf: Rolfing; HUGENDUBEL).

1.3 Strutturadel tessuto

connettivo lasso

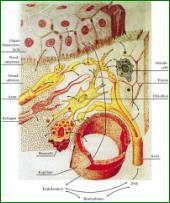

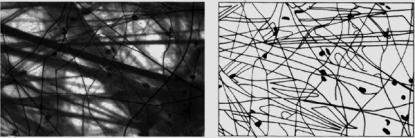

L¹immagine

al microscopio della seguente figura (Thibodeau & Patton: Anatomia;

AMBROSIANA) dimostra la rete tridimensionale di fibre collagene ed elastiche

nella matrice basale di tessuto connettivo (nella foto microscopica una sezione

priva di vasi, nervi, cellule del tessuto connettivo (fibrociti).

1.4 Funzioni

del tessuto connettivo lasso e della matrice basale

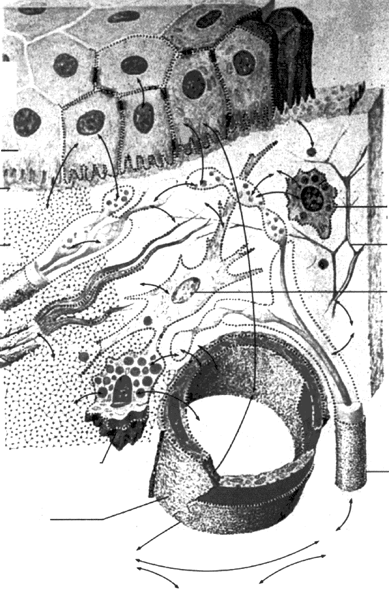

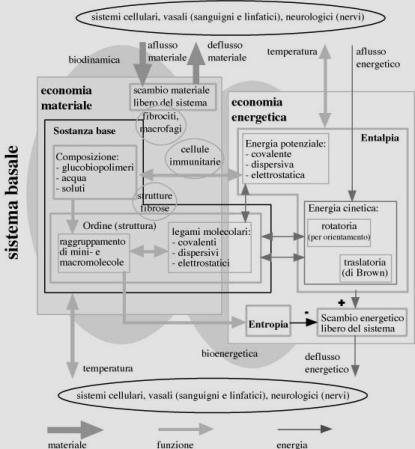

La seguente

figura dà un¹idea dell¹architettura e del flusso materiale e informatico tra le

componenti di cellule/ambiente (Pischinger: Das System der Grundregulation;

HAUG).

2.0 Struttura

e funzioni della matrice basale

La matrice

basale è una delle sostanze sintetizzate e disposte dai fibroblasti (cellule

del tessuto connettivo). Essenzialmente si tratta di una struttura ramificata

di proteine e zuccheri (glicani).

2.2 Funzioni della matrice basale

2.1.3 Duttilità

e reattività della struttura

2.1.4 Variazione

di produttività dei fibroblasti con l¹età

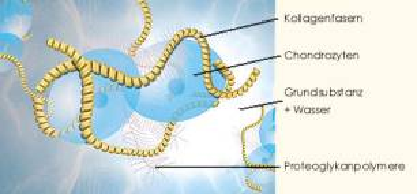

I

fibroblasti sono fibrociti ³giovani²; distinzione anche in reticulociti piccoli

e grandi.

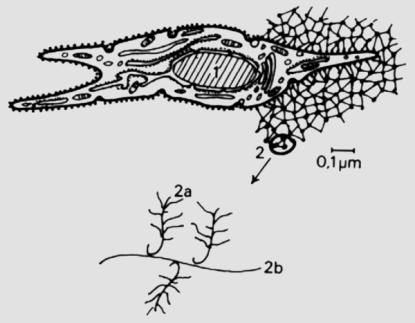

-

Fibroblasti 1 sintetizzano proteoglicani in forma reticolare.

- Un¹unità

di proteoglicane è ingrandita (2).

- Mostra una struttura ramificata (2a).

- Legato a

una molecola di acido ialuronico (2b).

Esempio

tessuto connettivo cartilaginoso (condrociti)

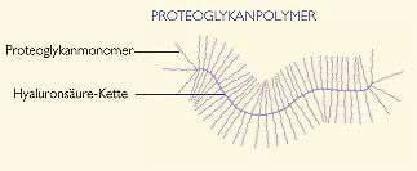

Fibroblasti

producono una struttura di polimeri di proteoglicani

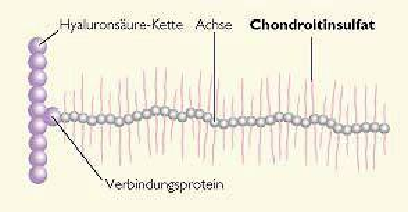

I polimeri proteoglicanici sono monomeri proteoglicanici legati con una proteina a una lunghissima molecola di acido ialuronico (perpendicolari per carica elettrica).

I monomeri proteoglicanici sono

lunghe catene di molecole glicidi-proteici con ciascuna due rami di

condroitinsulfato (perpendicolari per carica elettrica)

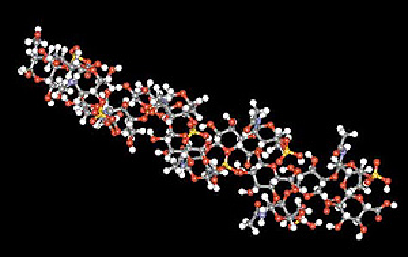

molecola di sulfato di condroitina

(in cartilagine)

Un¹unità

biochimica di matrice basale si chiama ³matrisoma² (³corpo matricale²).

Seguono

nozioni su:

2.1.2.3 Struttura

di molecole proteoglicaniche

La maggior parte delle molecole coinvolte sono biopolimeri di zuccheri (glucobiopolimeri).

Temporaneamente

possono essere integrati nella struttura basale delle proteine transitorie.

Schematicamente

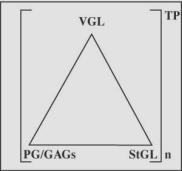

la struttura biochimica di un matrisoma è composta come segue:

-

PG/GAG proteoglicani/

glicosamminoglicani.

-

StGL glicoproteine

di struttura.

-

VGL glicoproteine

interattive.

-

TP proteine

transitorie (p.es. citochine, fattori di crescita, ormoni, enzimi, ).

1) proteine

di legatura legano i proteoglicani all¹

2) acido

ialuronico, ³posta in orizzontale² causa di carica negativa come

3) i

polisaccharidi che sono ortogonali alla

4) ³spina

dorsale proteinica².

<-> Interscambio

di ioni.

* Acqua ³cristallizzata² (thixiotropico).

Linee

tratteggiate indicano il ³dominio² di una molecola proteoglicanica.

2.1.2.3 Struttura

di molecole proteoglicaniche

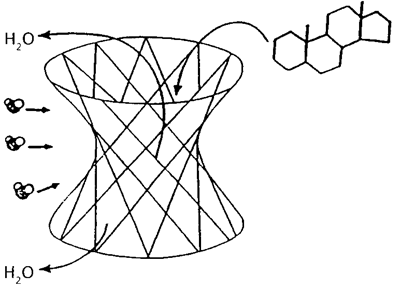

Si

orientano secondo una regola delle superfici minime energetiche in iperboloidi

con le seguenti proprietà: l¹interno della ³galleria² è idrofobo/lipidofilo

mentre l¹esterno è idrofilo/lipidofobo. Questo permette un trasporto

contemporaneo di sostanze ³idriche² e ³lipidiche².

Essendo

connesso con il sistema endocrino tramite i capillari vasali e con il sistema

nervoso tramite i terminali liberi di fibre nervose vegetative si forma un

sistema ³comunicativo² (regolatorio passivo) enormemente complesso tra le tre

componenti.

2.1.3 Duttilità

e reattività della struttura

La

struttura basale è altamente duttile verso sostanze acquose o lipidiche grazie

alle capacità discriminatorie delle molecole proteoglicaniche.

La

concentrazione di acqua e l¹orientamento ³cristallino² (thixiotropico) delle

sue molecole in certi areali forma un substrato ideale per processi elementari

come capacità di accumulo calorico, soluzione, diffusione, dissociazione e

legami covalenti, dispersivi ed elettrostatici , tamponamenti acido/base,

processi ossidoriducenti, tensidi di superficie e altri più o meno noti.

La

composizione e struttura della matrice basale cambia facilmente con susseguenti

variazioni di energia potenziale locale e in interdipendenza con l¹energia

cinetica (termica da differenze di temperatura, meccanica con l¹elasticità

delle fibre tessutali) permette una larga gamma di reazioni e trasformazioni

energetiche.

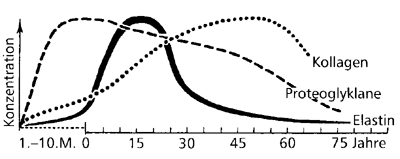

2.1.4 Variazione

di produttività dei fibroblasti con l¹età

Il seguente

grafico mostra la produzione dei fibroblasti in funzione dell¹età. Si nota che

la produzione di proteoglicani raggiunge il culmine durante la prima infanzia,

quella dell¹elastina durante l¹adolescenza e quella dei collageni intorno ai

sessant¹anni.

2.2 Funzioni

della matrice basale

Regolazione

fisica, chimica, fisiologica, neurologica, immunitaria.

2.2.1 Trasporto

di sostanze e condizioni energetiche

2.2.3 Altri processi

biofisici

2.2.6 Processi

fisiologici complessi

2.2.7 Reazioni

immunoassistenti

2.2.1 Trasporto

di sostanze e condizioni energetiche

Cellule

parenchimali (di organi specifici) <=> sistema ematico/linfatico.

Ogni organo

così come ogni tessuto e talvolta anche solo loro singole parti, o solo in

determinati periodi, hanno delle esigenze specifiche e molto differenziate per

quanto concerne l¹apporto di materiale o la sua eliminazione, oppure il

rifornimento energetico.

Una bella

parte di questi spostamenti avviene grazie a processi elementari come la

diffusione tra aree con diversa concentrazione (materiale) o conduzione

calorica tra aree con temperature diverse (energetico). Meglio ricordarsi che

nel mezzo si trova una struttura basale con capacità discriminatorie, reattive,

accumulative e regolatore altamente sviluppate.

2.2.1.1 Metabolismo

energetico, muscoli, fegato, cervello

2.2.1.2 Pelle e

tessuti ghiandolari

2.2.1.1 Metabolismo

energetico, muscoli, fegato, cervello

La carica

di trasporto della matrice basale più importante per tutte le cellule sono gli

ingredienti del metabolismo energetico:

- Glucosio

(C6H12O6) e ossigeno (O2) dai capillari alle cellule parenchimali.

- Anidride

carbonica (CO2) e acqua (H2O) dalle cellule parenchimali ai capillari e ai vasi

linfatici.

Questo

prevalentemente nei tessuti intensi di consumo energetico (cervello, fegato,

muscoli). In queste zone, grazie alla grande produzione di energia calorica,

devono essere anche assorbite/asportate notevoli quantità di calore.

2.2.1.2 Pelle

e tessuti ghiandolari

Intorno

alla pelle e ai tessuti ghiandolari invece necessitano notevoli quantità di acqua,

zuccheri e amminoacidi come approvvigionamento, mentre lo smaltimento è

relativamente scarso.

L¹intestino

tenue richiede come approvvigionamento notevoli quantità di acqua e come

smaltimento enormi quantità di glucosio, amminoacidi e lipidi (trigliceridi

soprattutto verso il sistema linfatico).

L¹intestino

crasso richiede pochissimo approvvigionamento, ma uno smaltimento di grandi

quantità di acqua, sali minerali e oligoelementi.

Il tessuto

osseo ha un grande scambio di minerali (Ca, P, Mg, ). Apporto tramite il

periostio, asporto tramite l¹endostio.

Vengono

trattati i seguenti temi:

- Omeostasi

termodinamica

-

Deviazioni reattive patologiche

- Modello

materiale/energetico del sistema basale.

Biopolimeri

di zuccheri, acqua e soluti di sostanze sono gli ingredienti della matrice

basale. I flussi energetici sono dati da flussi di calore e materiale per via

di:

-

adeguamenti di temperatura e

- reazioni

chimiche (legamenti, dissociazioni, ),

- reazioni

fisiche (spostamenti, orientamenti di ioni e molecole),

-

spostamenti di energia potenziale con il flusso materiale.

Lo scambio

materiale e lo scambio energetico sono interdipendenti tramite composizione e

struttura della matrice basale da una parte, entropia (³consumo²) e entalpia

(³produzione²) energetica dall¹altra.

Nel caso

ideale il tessuto basale si trova in un equilibrio fluttuante termodinamico con

la struttura molecolare in movimento spontaneo (ma non casuale). Questa

omeostasi è veramente labile (e facile da variare), ma è la condizione per il

mantenimento di un ordine molecolare in un equilibrio fluttuante biologico.

2.2.2.1 Omeostasi

termodinamica

2.2.2.2 Deviazioni

reattive patologiche

2.2.2.3 Modello

materiale/energetico del sistema basale

2.2.2.1 Omeostasi

termodinamica

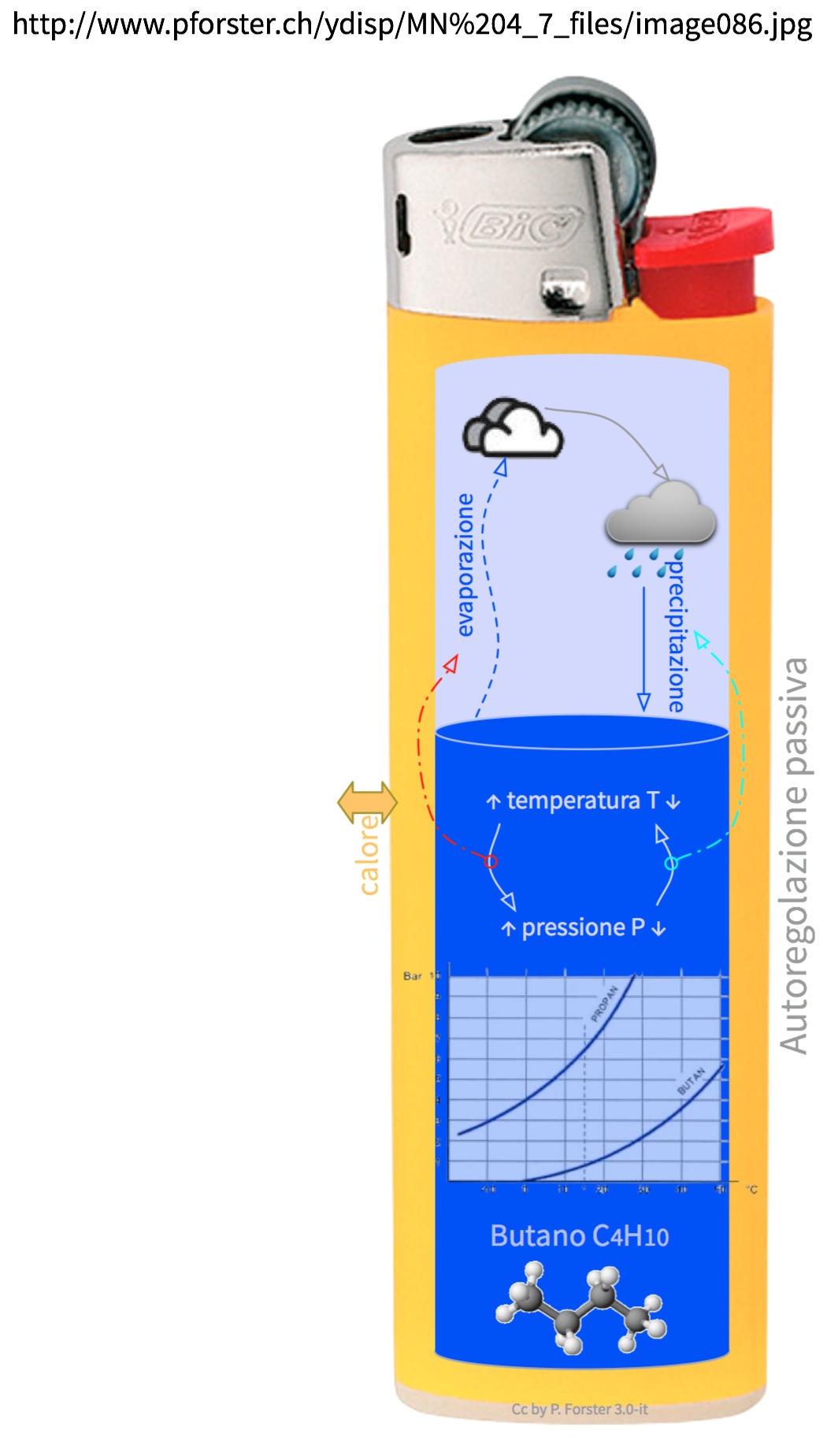

In un

sistema tecnico chiuso le collisioni casuali di molecole (movimenti di Brown)

con il tempo instaurano un equilibrio termodinamico stabile (p.es. un pezzo di

ferro ardente in un secchio d¹acqua).

In un

sistema biologico aperto non si tratta prevalentemente di collisioni

(traslatorie) tra molecole, ma di continue variazioni spontanee (non aleatorie)

di stati d¹ordine interdipendenti (p.es. oscillanti) con proprietà

autocatalitiche (catalizzatore: stimola processi senza modificarsi). La

componente spontanea è legata a stati d¹ordine (strutture) in sé labili (non

verso il caos, ma verso altre strutture o stati d¹ordine).

Trattandosi,

nella matrice basale di un sistema termodinamicamente aperto con continue

variazioni di aflussi e deflussi materiali ed energetici, idealmente si imposta

un ³equilibrio labile continuamente variato² per via di innumerevoli processi

autoregolativi ³passivi².

Questo

stato è energeticamente mantenuto fino quando entalpia (³produzione²

energetica) e entropia (³consumo² energetico) si bilanciano.

2.2.2.2 Deviazioni

reattive patologiche

La

reattività di un tale sistema dipende essenzialmente dalle sue capacità

³entalpiche² (produttive) e dalle sue esigenze ³entropiche² (consumistiche).

Un eccesso

di entalpia (³produzione energetica²); quindi un¹ipereattività del sistema

diminuisce smisuratamente l¹ordine (struttura) e trova la sua espressione in

stati strutturalmente riducenti del tipo:

- malattie

acute.

-

infiammazioni

- allergie

-

reumatismi

-

neoplasie.

Un eccesso

di entropia (³consumo energetico²), quindi un¹iporeattività del sistema aumenta

smisuratamente l¹ordine (struttura) e trova la sua espressione in stati

strutturalmente ³fossilizzanti² e forme patologiche come:

- sclerosi

-

gelatinosi

- sarcomi.

2.2.2.3 Modello

materiale/energetico del sistema basale

Lo schema

che segue è un tentativo di illustrare in un modello le interdipendenze

materiali/energetiche nel sistema biologico aperto ³matrice basale² e le

interdependenze con gli altri sistemi biologici aperti direttamente connessi.

2.2.3 Altri processi biofisici

Oltre ai processi biofisici di spostamento materiale tramite osmosi e differenze di carica e oltre ai processi energetici coinvolti ci sono altri processi biofisici essenziali che si occupano dei meccanismi di regolazione basale:

-

Mantenimento di potenziali di membrana.

- Mantenimento

di valori di acidità.

Vengono

trattati nei seguenti due capitoli. Altri come il mantenimento di potenziali

ossidoriducenti e di tensidi superficiali sono ancora poco studiati.

2.2.3.1 Mantenimento

di potenziali di membrana

2.2.3.2 Mantenimento

dei valori di acidità

2.2.3.1 Mantenimento

di potenziali di membrana

Locale, in

collaborazione con le cellule adiacenti tramite le pompe sodio/ potassio delle

membrane cellulari e il rifornimento delle relative sostanze (Na, K), energia

(per lo spostamento dei ioni) e informazioni (per aprire e chiudere i canali

nelle membrane).

2.2.3.2 Mantenimento

dei valori di acidità

Qualsiasi

stimolo ³irritante² (meccanico, sostanziale, ionizzante, energetico, germinale,

) induce una reazione locale della matrice basale del tipo ³acidosi². I due

tipi di fibroblasti (reticulociti grandi e piccoli) concorrono al mantenimento

dell¹omeostasi acidica locale, l¹una verso ³l¹acidosi², l¹altra

verso²l¹alcalosi².

Quando non

riescono più, l¹acidosi fa scattare meccanismi regolatori ³superiori² e sempre

più distanti (nel senso di una reazione a catena) fino a coinvolgere tutto il

sistema.

A questo punto diventa problematico il termine ³informatico² stesso:

- Se si

intende ³dare una forma² o cambiare da una forma (struttura, ordine) all¹altra

è altamente appropriato per descrivere le interdependenze

strutturali/energetiche esposte nel capitolo precedente.

- Se si

punta più sul termine in senso ³umanizzato² comunicativo è sbagliato, perché

non si scopre bene né mittente né ricevitore né messaggio né interpretazione

dell¹ultimo.

Indipendentemente

dalla valutazione di tutti questi fatti, rimangono, per me, più numerose le

domande delle risposte.

2.2.4.3 Comunicazione

e reazione

2.2.4.4 Accumulo,

impronta e memoria

2.2.4.1 Variazione

e reazioni amplificative

È certo che

una variazione minima locale (come pungere con un ago) può avere come

conseguenza una reazione a catena strutturale/energetica a lunga distanza, in

breve tempo ed eventualmente coinvolgendo altri sistemi (superiori). La

reazione, visto che può mettere in moto tanti processi autoregolativi a livello

sia materiale che energetico, può amplificare di molto l¹intensità dello stimolo.

In questo senso struttura/energia possono comportarsi in modo amplificativo,

una rispetto all¹altra.

D¹altronde

siamo continuamente soggetti a innumerevoli stimoli di questo tipo senza che

essi ci possano scombussolare più di quel tanto. È quindi evidente che il

sistema può comportarsi in modo altrettanto ammortizzante.

2.2.4.3 Comunicazione

e reazione

Comunicativo

e reattivo in questo contesto è l¹elemento di trasmissione e di reazione

strutturale/energetica secondo certe caratteristiche di tempo e di spazio. Le

caratteristiche di trasmissione sono grossolanamente:

- di

³spazio² praticamente da ogni posto dell¹organismo verso ogni altro, visto che

il tessuto basale è ininterrotto tra i tessuti parenchimali;

- in tempi di

trasmissione nell¹ordine di grandezza di frazioni di secondi fino a pochi

secondi;

- in tempi

di regolazione (adattamento) nell¹ordine di grandezza di frazioni di secondo

(processi reattivi locali elementari) fino a ore (processi sistemici

complessi).

2.2.4.4 Accumulo,

impronte e memoria

Visto che

il tessuto basale è capace di ³immagazzinare² le sostanze basilari

(carboidrati, lipidi, proteine, acqua) in strutture ben definite e più o meno

variabili, si potrebbe parlare anche di una capacità mnemonica. Può rimanere

³impresso² un evento o un¹abitudine regolativa come struttura materiale.

A livello

informatico sono noti diversi meccanismi ³patologici²:

- Se la

risposta è tardiva e sistemica a un¹irritazione debole, invece di pronta e

locale anche per un¹irritazione media (come in malattie infiammatorie

croniche).

- Se la

risposta è pronta, sistemica e potente anche per un¹irritazione debole (come

per allergie istantanee) invece di rimanere locale e proporzionata

all¹irritazione.

- Se la

risposta, dopo una fase di ³choc sensato² non ricupera con una controreazione

altrettanto sensata (come nello choc anafilattico).

- Se la

risposta è ³perversa² reagendo all¹irritazione in modo di rinforzarla invece di

compensarla (come nelle malattie allergiche rallentate o autoimmunitarie).

Tamponamento di radicali liberi, deposito di sostanze ambientali e nutritive.

2.2.5.1 Tamponamento

di radicali liberi extracellulari

2.2.5.2 Deposito di

sostanze ³ambientali²

2.2.5.3 Deposito di sostanze nutritive

2.2.5.1 Tamponamento

di radicali liberi extracellulari

Il

metabolismo di organismi a ³respirazione d¹ossigeno² crea grandi quantità di

radicali liberi, nella maggior parte provenienti dalla decomposizione di

glucosio e dalla formazione di ATP.

Gli

organismi hanno sviluppato potenti sistemi di ³antiossidanti² per ³tamponarli².

-

All¹interno della cellula: perossidismutasi, catalasi, glutationperossidasi.

-

Extracellulare: acido ascorbico (Vit.C), Vit.A, Vit.E e.a.

-

Metabolismo sistemico: urea/acido urico.

La matrice

basale ³raffredda² le reazioni antiossidanti e usa l¹energia così guadagnata

per i propri bisogni energetici. Uno squilibrio tra radicali liberi prodotti e

antiossidanti disturba evidentemente l¹omeostasi umorale, cioè processi

biochimici nella matrice basale.

2.2.5.2 Deposito

di sostanze ³ambientali²

Nei generi

alimentari si trovano ca. 1¹000 molecole artificiali; l¹acqua potabile, le

vernici, la plastica e i prodotti voluttuari ne contengono altre. Alcune di

queste fino a certe dosi il corpo riesce a decomporle e ad eliminarle, altre si

accumulano nella matrice e disturbano la regolazione basale quando superano

certe concentrazioni (spesso dopo i 50 anni).

2.2.5.3 Deposito

di sostanze nutritive

I

proteoglicani sono capaci ad accumulare ³scorie metaboliche² di tutte e quattro

le sostanze nutritive:

-

Idrocarburi come glucosio o lattosio.

- Proteine

come gruppi -NH-.

- Grassi in

forma di acidi lipidici.

- Acqua in

forma ³cristallina² (thixiotropio) nei ³domini² dei proteoglicani.

Smisurati

depositi di queste sostanze sono caratteristici per certe malattie:

- Aumentato

tasso di depositi glicidici nella membrana basale: diabetes mellitus.

- Legami

glicidici a proteine (p.es. emoglobina A1c), collagene, elastina,

proteoglicani, albumina, miolina, frammenti di membrane cellulari: processi

degenerativi di senescenza, arteriosclerosi, diabete.

- Proteine

di deposito (collagene & polisaccaridi) possono legare molte altre molecole

come immunoglobuline, lipoproteine, fibrinogene-complemento, albumina,

amminoacidi, glicoproteine, urea, colesterolo, emoglobina e altri.

Superando

una certa concentrazione nella matrice basale impediscono il passaggio di

metaboliti tra vasi e cellule: micro- e macroangiopatie, endarterite

obliterans, claudicatio intermittens, coronarite

Comunque

questi depositi smisurati impediscono una regolazione basale funzionante.

Le capacità

individuali per la rigenerazione sono molto variabili per decomposizione

enzimatica proteolitica e idrolitica effettuata da lisosomi di granulociti

neutrofili o macrofagi.

2.2.6 Processi

fisiologici complessi

Decomposizione

(lisi) di vescicole e cellule, matrice tumorale.

2.2.6.1 Lisi di

vescicole matricali

2.2.6.3 Regolazione

di matrice tumorale

2.2.6.1 Lisi

di vescicole matricali

Le cellule

del tessuto connettivo e del sistema immunitario sono capaci di secernere

elementi vescicolari nella matrice basale, dove si decompongono liberando

molteplici sostanze biologicamente attive:

- Enzimi

proteolitici e idrolitici.

- Diversi

tipi di citochini.

-

Prostaglandine e leucotrieni dalla decomposizione della membrana vescicolare.

Localmente,

gli enzimi sono capaci di decomporre selettivamente proteine e molecole idrolizzate

che sono estranee in questo posto. Le altre sostanze attivano e/o controllano

meccanismi di difesa come infiammazioni locali. Come effetto collaterale questo

meccanismo influisce sull¹acidità (pH) e sul potenziale ossidoriducente locale

e così indirettamente sulla regolazione basale anche a distanza. Influisce

anche sulle funzioni neurali e cellulari.

Citolisi

(la decomposizione di cellule) è il meccanismo opposto alla proliferazione

(mitosi) di cellule. Questi due processi, opposti nel tessuto parenchimale di

una persona dopo l¹adolescenza, è meglio che siano in equilibrio.

È noto che

certe cellule vengono decomposte più di altre (p.es. muta di eritrociti nella

milza probabilmente per esigenze funzionali).

Una

particolare importanza pare avere la leucocitolisi e la lisi di linfociti,

fibrociti e macrofagi per meccanismi di difesa e forse per meccanismi di

adattamento ambientale (materiale, acidità, potenziale di membrana, ).

Nella

leucocitolisi (processo ematico) si hanno enormi quantità di leucociti che si

decompongono, si stima tra 1.2 2 milioni al secondo. Sono aperte tante

domande in questo contesto:

- La

regolazione pare che dipenda da caratteristiche come acidità, potenziale

ossidoriduttivo,

- Pare che

siano attivate da granulociti ed eseguite tramite per ossidazione che libera

sicuramente tante sostanze, fra l¹altro anche notevoli quantità di acidi

nucleici (urea, acido urico,).

- Per

stimolare il processo occorrono sostanze di proliferazione di monociti di

ignota provenienza.

2.2.6.3 Regolazione

di matrice tumorale

In tessuti

normali sono i fibroblasti a generare la matrice basale ³normale². In tessuti

tumorali, le cellule tumorali producono in eccesso acido ialuronico ed enzimi

proteolitici e idrolitici che ledono la ³normale² matrice basale. Questa

situazione facilita la mitosi tumorale e inibisce la differenziazione delle

relative cellule. È quindi importante nella cura di pazienti affetti da tumore

sostenere le riserve e i potenziali di regolazione basale con cosidetti ³metodi

naturali².

2.2.7 Reazioni

immunoassistenti

Diversi

studi confermano che esiste una coordinazione stretta tra il sistema di

regolazione basale e il sistema immunitario. Questo rapporto può essere così

spiegato:

-

Un¹iporeattività della regolazione basale (rigidità regolativa) che per natura

è aspecifica.

- Induce

un¹iperreattività del sistema immunitario (tipo autoimmunitario, allergico) che

è molto più specifico.

In questi

casi vale la pena di controllare lo stato di regolazione basale e se necessario

migliorarlo.

3.0 Fenomeni

biocibernetici di regolazione basale

3.1 Collaborazione dei sistemi gestionali

3.2 Caratteristiche cibernetiche della regolazione

basale

3.3 Fenomenologia della puntura

3.4 Meccanismi di regolazione immunitaria

extranevrale

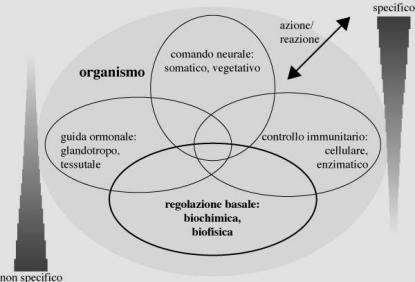

3.1 Collaborazione

dei sistemi gestionali

La

regolazione basale si trova alla base di tutti i sistemi gestionali

dell¹organismo essendo evolutivamente il più remoto. Si basa prevalentemente

sui processi biofisici e biochimici. In organismi evoluti è inseparabilmente

correlata con i sistemi:

- ormonale

-

immunitario

- neurale

al punto

che in un contesto pratico medico sono spesso indecifrabili le prestazioni dei

singoli sistemi all¹effetto finale.

-

L¹organismo tenta con tutti i mezzi momentaneamente disponibili di salvare la

sua omeostasi.

-

L¹ipofunzione (o l¹impegno altrove) di un sistema gestionale.

- Può

mettere in iperfunzione un altro nel tentativo di sostituirlo.

- P.es.

blocco della regolazione basale e stimolo basale può creare un¹iperrezione

immunitaria come un attacco di asma allergica.

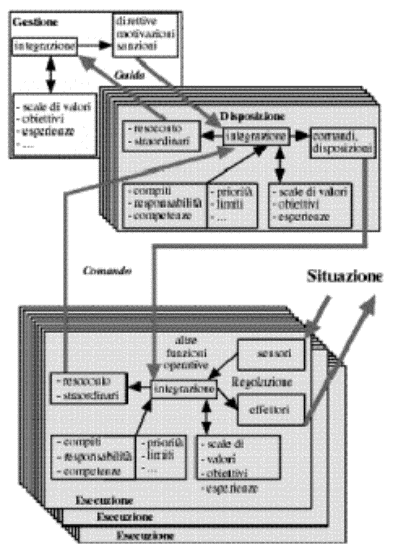

3.2 Caratteristiche

cibernetiche della regolazione basale

- Il

sistema di regolazione basale reagisce in modo integrale ma non uniforme: la

reattività a destra e a sinistra del corpo è parecchio diversa, asimmetrica.

Più un disordine diventa cronico, più simmetrici diventano i parametri a dx. e

sin.

-

Differenze di simmetria reattiva dipendono dalla localizzazione del carico

regolativo (disintegrazione tessutale batterica e non batterica).

- Il

sistema di regolazione basale dispone di una certa autonomia periferica che per

cariche croniche va persa progressivamente.

- Il

sistema basale reagisce in modo non specifico e si sommano stimoli anche molto

diversi (infiammazioni croniche, tossine, deficienze materiali, aberrazioni di

flora intestinale). La somma può causare aberrazioni regolative:

- delle

provocazioni anche minime ma continue (come ³focolai²) sembrano aver un effetto

accumulativo nel senso che si propagano e possono coinvolgere sistemi

superiori.

- Secondo

SELYE il sistema regolativo basale reagisce nel senso di una reazione d¹allarme

e i suoi disordini sono deducibili da questo comportamento.

- Oltre

all¹iperreazione e all¹iporeazione del sistema basale, sono da osservare anche

reazioni ³paradossali² dove un certo parametro reagisce in modo opposto a come

ci si aspetta.

- Una

provocazione del sistema basale crea dapprima una reazione locale che, a

dipendenza dell¹intensità e durata dello stimolo, si propaga e coinvolge ev.

anche sistemi superiori.

- La soglia

dove uno stimolo provoca una reazione integrale coinvolgendo anche sistemi

superiori varia molto tra organismi sani e ammalati come lo dimostra la

seguente tabella indicativa:

intensità

tempo

di intensità

della

dello

stimolo attesa

reazione reazione

integrale

iperreativo (p.es.anafilassi) 100%

<0.5

>200%

diverse reazioni iperallergiche

100%

0.5>1

200%>100%

sano 100%

1

100%

diverse reazioni ipoallergiche 10%<100%

1<2

55%<100%

distonie vegetative 10%

2

55%

diatesi essudative 5%

3

30%

diatesi proliferative 2%

4

17%

cronico-progrediente e tumori

maligni -

5

10%

ante exitum -

-

5%

Significa che più una malattia diventa cronica e meno viene

impiegata la difesa integrale, uno stato fortemente diseconomico con altissimo

consumo energetico che con il tempo porta all¹esaurimento dei sistemi

regolativi come si nota dai ritardi di reazione e dell¹intensità di reazione

ancora possibile.

- Una dissociazione della normale integrazione di sistema

basale e sistema immunitario, associata all¹esaurimento ormonale

(ipofisi-corteccia surrenale) non è più rimediabile con gli strumenti medici

attualmente disponibili.

3.3 Fenomenologia

della puntura

Serve ad

illustrare come un¹irritazione dell¹organismo provoca una reazione sistemica

misurabile nella variazione di diverse caratteristiche.

Pischinger ha

scoperto che irritazioni ³trascurabili² come la puntura con un ago (agopuntura,

neuralterapia, prelievo di sangue) mettono in moto processi di regolazione

basale notevoli e misurabili.

La punzione

causa tre effetti primari:

- Una

microlesione tessutale che distrugge cellule. Secondo POPP le emissioni di

fotoni provenienti da cellule morenti raggiungono le cellule vicine entro 7-10

sec. e si propagano almeno alla velocità del suono (330 m/s) su tutto il

tessuto.

- Gradiente

di temperatura ago/tessuto di ca. 15 C.

- Gradiente

di potenziale elettrico misurabile ago/tessuto.

A livello

di misurazione degli effetti di una punzione si scoprì fra l¹altro:

1)

Differenziazione delle caratteristiche ematiche.

-

Concentrazione di minerali locale e nel sangue venoso.

-

Ripartizione ematociti.

2)

Variazione di leucociti.

- Leucolisi

attivata con fra l¹altro.

-

Ripartizione di immunoglobuline.

3)

Variazione di oligoelementi e minerali.

-

Variazione di consumo di iodio (J).

-

Variazioni di altri oligoelementi come Fe, Zn, Cu, Mn.

-

Variazioni di elettroliti minerali spec. Ca, Mg. K.

4) Uso di

ossigeno periferico.

-

Ossigenazione del sangue venoso (consumo di ossigeno).

5)

Parametri elettrici del derma.

-

Cambiamenti nei valori di polarizzazione del derma.

-

Cambiamento di temperatura dermica.

6)

Regolazione di capillari.

- Flusso

ematico periferico (reologia).

La reazione

del sistema basale di ³persone sane² a una microlesione è diversa dalla

reazione di persone con determinate patologie. Come esempio illustrativo diamo di

seguito i dati di consumo di iodio (determinato in 5 ml di sangue venoso)

all¹inizio dopo un¹ora e dopo tre ore (il prelievo serve contemporaneamente

come primo stimolo e da il valore di referenza):

valori

di consumo di iodio

dopo un¹ora dopo

tre ore

persona sana abbass.

ca 10% torna

alla normalità

allergie immediate aumento

lento

abbass.

allergie rallentate: p.es. reumatismi

infiamm.,

sclerosi multipla, colitis ulcerosa, forte

abbassamento lento

rialzo

malattie consumanti: p.es. tumori maligni,

leucemia, stadi terminali di infiamm. come

tuberculosi, cronici-progredienti mancanza

di reazione o reazione debole

La domanda

critica è perchè la seconda punzione non fa scattare di nuovo un meccanismo di

regolazione: SELYES e LICKINT hanno dimostrato che nel percorso di una reazione

d¹allarme il sistema non reagisce a nuovi stimoli vegetativi. A livello di

consumo di iodio si nota quindi una specie di ³tempo refrattario² di 34 ore.

Di altri

processi coinvolti nella regolazione vegetativa/basale/umorale si sa che i loro

tempi di reazione/refrazione sono anche più lunghi (fino a 5 giorni).

3.4 Meccanismi

di regolazione immunitaria extraneurale

Serve per

illustrare come un¹irritazione dell¹organismo stimoli dapprima il sistema

basale che a sua volta mette in moto i sistemi immunitari, ormonale e

neurovegetativo:

Sono note

quattro fasi cellulari di difesa immunitaria:

Si forma

una ³diga² di istiociti intorno al luogo d¹invasione della sostanza nociva

indotta da:

- Processi

biofisici: acidosi locali (valore pH).

- Processi

biochimici: ormoni tessutali come prostaglandine, leucotrieni, interferoni.

- Immediata

liberazione di reticulociti come istiociti mononucleari.

Questi

processi sono prevalentemente di regolazione ³umorale².

Si

presentano microfagi, ancora reazione locale ma con ³avvertimento

dell¹organismo².

- Aumento

della permeabilità di vasi capillari e invasione di microfagi.

-

Fagocitosi con liberazione di enzimi proteolitici e ossidativi.

-

Formazione di microedema, diluzione della sostanza nociva, presentazione di

immunoglobuline.

-

Correzione pH: mobilizza fonti energetiche (ATP) se la relazione Ca/Mg (Ca

alto, Mg basso) lo permette e se l¹acidosi tessutale cronica non lo inibisce.

Questi

processi sono prevalentemente di regolazione ³umorale².

Appaiono

macrofagi: reazione che coinvolge già attivamente tutto l¹organismo.

- Indotta

da nodi linfatici, regolazione ormonale e regolazione del sistema nervoso

centrale.

- Se la

concentrazione del ³fattore monocitario² (un acido lipidico) è sufficiente.

-

Quest¹ultimo è terapeuticamente disponibile come ELPIMED e applicata s.c. o

i.m. per effetti sistemici, i.c. per effetti locali quando la regolazione

basale è ³rigida²o impedita per via di prevalenti ³choc² organici:

- infezioni

banali ³cronicizzate², traumi cerebrali, chemioterapie;

-

controindicato durante infezioni acute;

- con

precauzioni in casi di infiammazioni croniche (attivazione di fasi acute),

-

postcurativo dopo eliminazione di focolai e tossine e dopo sostituzione di

stati di carenza.

Sono

state fatte ricerche interessanti sul meccanismo di produzione e sulla funzione

dei linfociti.

- Dal

liquido presente nei linfonodi è stato isolato il cosiddetto ³fattore

linfocitario², in grado di influire sulla regolazione ormonale e sul sistema

nervoso centrale, oltre che sulla produzione dei linfociti B e T.

- In base

sperimentale si sono ottenuti risultati promettenti nel trattamento di diverse

forme virali, tumorali e autoimmunitarie.

-

Malauguratamente, le ricerche sono ferme per mancanza di fondi e non è

disponibile un preparato.

4.0 Diagnostica di regolazione basale

I seguenti

metodi ³di laboratorio² sono applicati clinicamente per determinare delle

aberrazioni regolative oppure in che stato di reattività si trova il sistema.

Questo è indicato prevalentemente in caso di gravi malattie croniche ed è

riservato a cliniche specializzate nel settore e medici del ramo. Richiedono

oltre agli alti investimenti in attrezzature corrispondenti, anche personale di

laboratorio altamente specializzato, delle infrastrutture che permettono

numerosi test (perché necessitano parecchi valori nel tempo per determinare

curve regolative) e naturalmente dei medici clinici che sanno interpretare i

risultati e dedurre da questi delle ³aberrazioni di funzionamento² e di trarne

conclusioni per delle cure adatte. È altrettanto difficile come affascinante.

Di seguito

gli strumenti del clinico per:

1)

Differenziazione delle caratteristiche ematiche.

-

Concentrazione di minerali locale e nel sangue venoso.

-

Ripartizione ematociti.

2)

Variazione di leucociti.

- Leucolisi

attivata con fra l¹altro

-

ripartizione di immunoglobuline.

3)

Variazione di oligoelementi e minerali.

-

Variazione di consumo di iodio J.

-

Variazioni di altri oligoelementi come Fe, Zn, Cu, Mn.

-

Variazioni di elettroliti minerali spec. Ca, Mg. K.

4) Uso di

ossigeno periferico.

-

Ossigenazione del sangue venoso (consumo di ossigeno).

5)

Parametri elettrici del derma.

-

Cambiamenti nei valori di polarizzazione del derma.

-

Cambiamento di temperatura dermica.

6)

Regolazione di capillari.

- Flusso

ematico periferico (reologia).

Tutti i

metodi accennati in questo capitolo danno informazioni su stati

riflessivi/regolatori.

Non sono

³patomorfologiche² e quindi costituiscono solo un accessorio a normali esami

diagnostici clinici e parametri biochimici di laboratorio:

4.2.2 Termodiagnostica,

diagnostica a infrarosso

Non si

tratta della usuale palpazione medica, ma di esami di reazioni riflessive di

cute, subcute e muscoli (con minima pressione, basta raggiungere lo strato

relativo) per determinare aree riflettenti. La conoscenza di dermatomi, catene

funzionali cinetiche e altri indici riflessologici facilitano la scoperta di

organi coinvolti.

Dettagli

vedi:

-

Bergsmann, O. & Bergsmann R.: Projektionssymptome; Universitätsverlag

Facultas; Wien 1988

4.2.2 Termodiagnostica,

diagnostica a infrarosso

La

termodiagnostica è un antico metodo medico. Ogni terapista che usa metodi

corporei la usa in modo qualitativo scoprendo con le mani zone ³fredde² e

³calde².

L¹uso

di moderni ³termometri istantanei² permette di rilevare temperature locali che

sono anche una misura di attività del tessuto sottostante e la loro relativa

matrice basale.

- Ditta:

ROST.

Rilevare

termogrammi infrarossi è molto impegnativo per il grosso investimento in

apparecchiature ma permette una vasta diagnostica circa lo stato della

regolazione basale.

- Ditta:

BLOHMKE und HEIM.

Vengono

usati diversi principi:

-

Conduttività (inverso della resistenza elettrica).

-

Differenza di potenziale tra elettrodi.

- La

caricabilità (capacità elettrica) del tessuto.

Inoltre

esistono diversi metodi per rilevare oscillazioni elettromagnetiche proprie

dell¹organismo.

4.2.3.3 Differenza

di potenziale

4.2.3.4 Caricabilità

(capacità)

4.2.3.5 Segnali

elettromagnetici dell¹organismo

Irritazione

della cute con corrente galvanica. In zone di riflesso di disfunzione basale si

sviluppa un rossore che persiste più a lungo che in aree ³sane².

È chiamata

anche ³palpazione elettrica². Sensazioni spiacevoli, soprattutto in zone

sensibili.

Oggi si

misurano specialmente su agopunti (punti terminali delle dita, delle mani e dei

piedi), ma anche altri. Deviazioni dal normale:

- Verso

l¹alto: ipergia (sovrastimolazione, infiammazione, allergia).

- Verso

basso: ipoergia (degenerazione, esaurimento, blocco regolativo).

Le regole

dell¹agopuntura determinano l¹identificazione dell¹organo coinvolto.

Secondo

varie osservazioni il metodo sottovaluta l¹apparato motorio e le sue multiple

capacità di disturbo.

4.2.3.3 Differenza

di potenziale

Metodo

parecchio trascurato nella diagnostica benché spesso dei disordini funzionali

si manifestino dapprima come differenze di potenziale e solo dopo anche nella

conduttività. Ci sono solo due sistemi diagnostici:

-

IMPULS-DERMO-TEST (misurazione di punti).

-

BF-DECODER (diagnostica sinottica bioelettrica).

4.2.3.4 Caricabilità

(capacità)

Si carica

per un determinato tempo un¹area cutanea con una determinata tensione elettrica

e si misura poi la corrente in corto circuito. L¹interpretazione dei risultati

è difficile.

4.2.3.5 Segnali

elettromagnetici dell¹organismo

Sono sul mercato i più svariati marchingeni per determinare tramite processi di risonanza i segnali elettromagnetici dell¹organismo nei disturbi funzionali.

La loro

applicazione richiede tanta esperienza da parte dell¹utente se vuole ottenere

risultati riproducibili anche da colleghi.

L¹obiettivo

delle terapie regolative è di ricondurre dei processi regolativi disturbati

nella loro ³normalità²; ripristinare omeostasi ed economia dell¹organismo.

Questo si combina perfettamente con forme terapeutiche cliniche benché queste

ogni tanto creino disturbi regolatori anche seri come p.es. nel caso di alte

dosi a lungo tempo di corticoidi e psicofarmaci Chi si occupa di questi metodi,

usa di solito un programma terapeutico del seguente tipo:

1)

Eliminazione o delimitazione di fattori che disturbano la regolazione basale

come:

- Cariche

croniche anche minime come p.es. focolai,

-

Esposizione a metalli pesanti come p.es. amalgame,

- ³Veleni²

di lusso (o di miseria) come alcool. tabacco,

-

Sovraconsumo di alimenti come p.es. zuccheri, grassi,

I più

³arrabbiati² terapisti del genere predicano una vita frugale, ascetica,

naturale e vietano quasi tutto quello che potrebbe disturbare la regolazione

basale. Vanno a sospetto: fino alla dimostrazione del contrario è proibito

tutto. I più moderati si impegnano a dimostrare per il caso specifico quale

degli elementi a rischio disturba veramente.

2) Compensazione

di deficit che portano a disfunzioni regolatorie come:

- Vitamine.

- Minerali.

-

Oligoelementi.

- Enzimi.

- Altri

³micronutrienti² come amminoacidi e lipidi essenziali.

I

qualunquisti del genere, per sicurezza ingoiano tutto quello che eventualmente

potrebbe mancare, e poiché costa parecchio, dopo poco tempo lasciano via quello

che forse sarebbe davvero servito.

È un grande

mercato per i produttori di tali sostanze. Il professionista si serve di

anamnesi, sintomi, test biochimici, esperienza e sapere, per determinare e

sostituire seriamente delle deficienze. Costa qualcosa, ma a lungo sicuramente

meno che una somministrazione a sospetto.

3) Ridurre

dei ³circoli viziosi² patogeni regolativi con metodi come:

-

Agopuntura e simili.

-

Neuralterapia e simili.

- Terapie

stimolanti, irritative e deviative.

I tifosi

del genere applicano la loro specialità ³per sicurezza² anche dove la patologia

non lascia sospettare in primo luogo disfunzioni regolative, quelli un po¹ più

sensati, rispettano i limiti dei loro strumenti.

4)

³Ripristinare² disfunzioni regolative con metodi risonativi sembra possibile.

Le

indicazioni e possibilità però pare che siano inversamente proporzionali alla

quantità di dilettanti che si divertono sul campo (ci sono anche seri professionisti,

ma ci vuole tanta esperienza medica).

Vengono

trattati di seguito i seguenti temi:

5.1.3 Escrezione

di metalli pesanti

I diversi

metodi della balneoterapia servono nel senso della prevenzione e della

riabilitazione a curare particolarmente il sistema basale.

Le diverse

tecniche respiratorie tramite cambiamenti di abitudini respiratorie competono

nel senso di prevenzione e riabilitazione a un ordinario funzionamento del

sistema basale.

Una

accurata somministrazione di micronutrienti:

- In senso

generale prepara il terreno (le condizioni) per un buon funzionamento della

regolazione basale.

- Compensa

fasi di aumentato fabbisogno, deficienze e assorbimento difettoso.

- In senso

specifico e a dosi massicce, può servire contro certe patologie come rimedio.

Dettagli

vedi p.es.

-

ZIMMERMANN, M.: Mikronährstoffe in der Medizin, HAUG.

-

BURGERSTEIN, L.: Burgersteins Handbuch der Nährstoffe, HAUG.

Nelle aberrazioni di flora intestinale si distingue tra disbiosi primarie e secondarie con i loro effetti sullo stato di difesa. Le primarie sono frequenti, le secondarie meno frequenti. Esse sono causate da difese extraaddominali deboli e quindi più difficili da trattare.

In presenza

di malattie croniche si trova solo in tre pazienti su 100 una flora intestinale

intatta, gli altri 97 sono disbiotici (più o meno gravemente).

Il piano

terapeutico prevede la seguente terapia:

-

Trattamento dei germi patogeni, miceti, protozoi con farmaci specifici e subito

dopo

- guida

simbiotica intestinale:

- Limitazione di nuove infezioni con nutrienti cotti.

- Acido lattico destrogiro.

- Simbionti intestinali liofilizzati.

- Assicurazione ed ev. somministrazione di acido cloridrico

gastrico (divieto di antiacidi).

- Assicurazione ed ev. somministrazione di fermenti/enzimi

in caso di disfunzioni epatiche e pancreatiche.

Nel giro di

qualche settimana fino a mesi si riesce a risanare così le condizioni

gastrointestinali in disbiosi primarie: in disbiosi secondarie solo se è

possibile nel medesimo tempo stimolare le funzioni immunitarie in modo da

interrompere il circolo vizioso.

Il

³risanamento intestinale² è un campo di battaglia molto proficuo per una gamma

di apostoli e altri individui di buona volontà spesso più dotati di conoscenze

ideologiche che fisiologiche. Questo può andare anche bene per le indigestioni

di un pubblico ricco e annoiato fissato sui ³problemi² di nutrizione e

digestione, diventa criminale nel trattamento di serie malattie croniche.

Per questo

motivo aggiungo le seguenti nozioni:

5.1.2.2 Diagnosi

di aberrazioni

5.1.2.4 Parassiti

e germi patologici

5.1.2.5 Effetti

di disbiosi intestinali

Le aberrazioni primarie hanno diverse cause:

-

Deficienza di acido cloridrico gastrico.

- Massiccia

infezione continua per grandi quantità di alimentari non disinfettati (non

cotti).

- Effetti

tardivi di infezioni gastrointestinali come dissenteria, tifo, intossicazioni

alimentari.

- Terapie

antibatteriche (come antibiotici, sulfonamidi, imidazoli), che danno il via

alla lesione di simbionti intestinali e preparazione del terreno per miceti.

Le

aberrazioni secondarie si trovano in pazienti con seri disturbi di difesa

immunitaria come:

-

Malignomi.

- Terapie

immunosoppressive.

- Stadi

terminali di malattie infiammatorie come sclerosi multipla, tubercolosi,

-

Immunoinsufficienze innate e acquisite.

5.1.2.2 Diagnosi di aberrazioni

Le

aberrazioni della flora intestinale sono misurabili affidabilmente solo dopo Il

1982. L¹impegno è notevole e praticamente fattibile solo dalle feci fresche

(ancora tiepide). Anche se molti laboratori offrono analisi del tipo, c¹è da

lavorare con tanto scetticismo, perchè ci vogliono delle culture

microbiologiche fatte a regola d¹arte.

Un¹analisi

decente richiede i seguenti esami:

- Esami di

qualità e quantità di simbionti.

- Esami di

quantità e di qualità di ³parassiti² e germi patologici.

Un¹analisi

professionale richiede informazioni circa i seguenti inquilini dell¹intestino.

I seguenti

dati furono rilevati in una clinica tedesca tra il 1982 e il 1987 su ca. 1¹700

pazienti con rilevanti malattie croniche.

-

Escherichia coli: nel 45% manca completamente, in molti si riscontrano

deficienze patologiche. Produce fra l¹altro il ³fattore monocitario²,

responsabile dell¹attivazione delle plaques di Peyere i nodi linfatici

intestinali e il fattore linfocitario.

- B.

bifidum; Lactobacillus acidofilus: nel 42% manca completamente, in molti si

riscontrano deficienze patologiche.

Responsabile

per il riassorbimento di minerali e oligoelementi (spec. Fe, Zn) e il

funzionamento regolare dei simbionti stessi.

5.1.2.4 Parassiti

e germi patologici

1) Germi

patogeni:

- Stirpi

patogeni di E.coli.

-

Pseudomonas aeruginosa.

-

Streptococchi alfa e beta- emolitici.

-

Staffilococchi emolitici e non emolitici.

In 20% dei

casi di malattie croniche.

2) Germi

disbiotici:

- Germi

aerobici disbiotici in 80%.

- Germi

anaerobici disbiotici in 77%.

Di malattie

croniche, dimostrano che delle disbiosi ³mescolate² sono frequenti.

3) Miceti

- Candida

albicans (anche spec. e parapsilosis).

-

Trichosporum spec.

-

Geotrichum spec.

-

Rhodotorula spec.

-

Torulopsos spec.

Si trovano

nel 60% delle malattie croniche. Quantità fino a 100 mic./gr sono irrilevanti,

a partire da 1¹000 si osservono i primi sintomi, 10¹000 fino a 100'000 creano

disturbi di intossicazione (putrefazione di alimenti, fermentazione di

zuccheri, prodotti metabolici dei miceti). A partire di 1¹000¹000 mic./gr si

incontrano infiammazioni (coliti).

4) Protozoi

- Cisti di

lambli tra 1330% (epidemia).

- Entamoeba

c. (apatogena), isospora b.; sarcocystis s. raramente.

Lambli sono

forti parassiti di minerali e oligoelementi.

5) Vermi e

le loro uova sono diventati rari. Oxiuri (bambini) e ascaridi si trovarono solo

nel 4% dei casi.

5.1.2.5 Effetti

di disbiosi intestinali

1) Disturbi

di riassorbimento di minerali e oligoelementi ledono notevolmente la regolazione

basale e i susseguenti sistemi.

2) Tossine:

prodotti metabolici dei germi, sostanze di putrefazione e di fermentazione

caricano il sistema immunitario e i susseguenti sistemi.

3)

Impedimento dell¹apparato linfatico addominale con tossine e germi vivi.

Il tratto

intestinale può diventare in questo modo un¹area di disturbo rilevante per

tutti i sistemi regolativi dell¹organismo.

5.1.3 Escrezione

di metalli pesanti

L¹escrezione di metalli pesanti viene spesso stimolata:

- con diuretici:

che eliminano dei minerali utili e lasciano i metalli pesanti dove sono.

- Formatori

di chelati: che legano i metalli pesanti, ma fanno espellere anche tante

sostanze fisiologicament indispensabili. Se inevitabile, l¹esperto li combina

con una somministrazione sensata di queste ultime.

Il modo più

indicato è la somministrazione di 3 x 15mg di gluconato di zinco combinato con

2 x 500mg di vitamina C al giorno per mesi: lo zinco occupa il posto dei

metalli pesanti nell¹organismo e quest¹ultimi vengono espulsi lentamente. Da

consigliare per tutti i risanamenti dentari che liberano notevoli quantità di

mercurio.

Terapie

stimolanti come:

- Sostanze

stimolanti aspecifiche.

- Terapia

febbrile.

-

Ozonoterapie.

-

Omeopatia.

- Desensibilizzazione.

-

Antiomotossicologia.

Possono

servire (nella mano dell¹esperto) specialmente nella fase di riabilitazione

della regolazione basale.

BERGSMANN

ha chiamato l¹agopunto ³finestra sul sistema basale². Descrive sulla base della

regolazione basale molteplici possibilità diagnostiche e terapeutiche usando

l¹agopunto come accesso al sistema di regolazione basale. Questo approccio

certo non è più di tipo ³medicina tradizionale cinese² ma usa delle cognizioni

millenarie di tutta un¹altra cultura per scopi moderni. Chi è del settore e non

limitato a dogmi e terminologie trova un vasto e proficuo campo d¹azione

rispettando anche le condizioni della regolazione basale.

La

neuralterapia può essere un valido strumento per influenzare ³aree di disturbo

a distanza², ³focolai², come:

-

Gola-naso-orecchie.

-

Denti-mandibola-mascella.

- Tonsille.

-

Appendiciti, colecistiti croniche.

- Cicatrici

malguarite con inclusioni.

PERGER la

descrive come valido strumento per ripristinare il potenziale di membrana nelle

aree colpite e così restaurare i meccanismi immunitari che sono in grado di

eliminare il disturbo. Chi è del settore e non limitato a dogmi e terminologie

trova un vasto e proficuo campo d¹azione rispettando anche le condizioni della

regolazione basale.

Certe ³aree

di disturbo² specialmente del tipo ³infezione incapsulata² sono accessibili

solo ai bisturi del chirurgo o del dentista specializzato. PERGER fa notare che

questi interventi sono critici nel caso di regolazione basale decadente e da

non eseguire prima di aver risanato quest¹ultima almeno fino al punto che

riesca a gestire l¹intervento.

Le scoperte

circa il funzionamento e l¹integrazione della regolazione basale nei sistemi di

difesa arrichiscono lo strumentario del medico in quanto permettono di

rispettare, ripristinare e riabilitare le diverse funzioni. In questo senso la

³medicina regolativa² non è rivoluzionaria ma evolutiva.

La medicina

regolativa viene proposta dopo la cura dei sintomi specifici di una malattia

come:

- Fase

acuta di infezioni.

- Attacchi

di malattie sistemiche infiammatorie.

-

Sradicamento di masse tumorali.

Con

l¹obiettivo di ripristinare velocemente delle funzioni normali difensive/regolative.

Così il

paziente viene riabilitato in modo da evitare:

- Recidive.

- Nuovi

attacchi.

-

Metastasi.

In malattie

sconosciute, la medicina regolativa tramite la riabilitazione dei sistemi

regolativi è forse l¹unica possibilità di arrivare a una guarigione o almeno

alla mitigazione della malattia.

La

riabilitazione dei sistemi regolativi (basale, immunitario, ormonale,

neurovegetativo) richiede certe ³correzioni di tiro² in terapia per rispettare

anche le esigenze di ognuno di questi sistemi.

I seguenti

capitoli trattano i temi:

5.2.1 Valutazione

di sostanze terapeutiche

5.2.2 Infiammazioni

sistemiche recidivanti

5.2.3 Riabilitazione

di prestazioni immunitarie

5.2.4 Terapia

conservatrice per scaricare i circuiti difensori

5.2.5 Eliminazione

di campi di disturbo

5.2.7 Indicazioni,

resa e insuccessi di terapie regolative

5.2.1 Valutazione

di sostanze terapeutiche

Per la

scelta di terapeutici specifici si mira a un minimo carico della funzione

basale, nel senso che il buon medico sceglie il rimedio con meno effetti

collaterali.

Molti

medicamenti causano una grave reazione di choc umorale (iperreazione o reazione

paradossale basale) la quale favorisce susseguenti processi allergici. Questo

può succedere anche se lo stimolo esogeno del medicamento è accettabile, quando

persiste una stimolazione cronica basale: le due reazioni si sommano perché i

fibroblasti non sono capaci di distinguere tra bene e male o di reagire in modo

differenziato!

Il test di

nuovi medicamenti effettuati sugli animali non permettono di scoprire effetti

collaterali aspecifici come lo sono i disturbi regolativi di difesa. Molti

farmaci famosi per la fase acuta della malattia, la trasformano semplicemente

dal percorso di ³attacchi² riabilitabile in un percorso cronico-progrediente

difficilmente influenzabile. Farmaci che agiscono in direzione

³immunosopressione² hanno tutti questo rischio e richiedono delle indicazioni

severissime limitate a casi di ultima ratio in senso palliativo.

In seguito

dò alcune nozioni sui medicamenti spesso usati per le patologie croniche/

infiammatorie:

5.2.1.2 Fenilbutazioni

come antireumatici

5.2.1.3 Analgesici

e antireumatici

5.2.1.5 Immunosoppressione

con acotiaprima, ciclosporina e aureoterapia

PISCHINGER

ha sviluppato un medicamento che ammorbidisce a certe condizioni l¹iperreazione

basale; il ³fattore monocitario². Come farmaco è in commercio sotto il nome di

³ELPIMED².

È spesso

combinato con altre cariche regolative in casi che soffrono già di disfunzioni

regolative e si è obbligati a somministrare medicamenti .

5.2.1.2 Fenilbutazoni

come antireumatici

Effetti

voluti antiflogistici e antireumatici; collaterali allergici ed ematologici.

Mescolati con ELPIMED si riduce notevolmente il dolore e si evitano gli effetti

collaterali.

5.2.1.3 Analgesici

e antireumatici

I

salicilati caricano minimamente il sistema basale; ibobrufene e indometacina in

maniera accettabile. Malauguratamente non sempre bastano.

Creano uno

stimolo intenso per il sistema basale ma non sono sempre evitabili.

Raccomandabile

di somministrare la dose giornaliera la mattina tra le 6 e le 8, perché a

quest¹ora il livello di cortisoli è di natura alta e viene sopportato meglio.

5.2.1.5 Immunosoppressione con acotiaprima, ciclosporina e

aureoterapia

Paralizzano

il sistema basale con poche speranze di riabilitazione di quest¹ultimo.

Terapia

rassegnativa accettabile solo come ultima ratio in senso palliativo.

Capita

spesso che dei prodotti efficienti in vitro sono inefficienti nel vivo o creano

reazioni allergiche, causa di choc basale o di arresto di regolazione basale.

L¹aggiunta di ELPIMED garantisce normalmente il pieno effetto antibiotico,

evitando maggiormente delle reazioni allergiche.

Il secondo

grande problema (evitabile) legato all¹uso di antibiotici è il disturbo di

simbionti intestinali: anche gli antibiotici non sono capaci di distinguere tra

bene e male e ledono anche degli elementi utili.

- Rendendo

sensibile l¹ambiente ai miceti e batteri.

- Queste

aberrazione ambientali intestinali (disbiosi) causano assorbimento

difettoso

di:

-

micronutrienti (come vitamine, minerali, oligoelementi) il che:

causa

disturbi rilevanti nei processi di regolazione difensiva con deficienza di minerali:

direttamente nelle funzioni di trasmissione della matrice basale.

-

Deficienza di oligoelementi: inibisce enzimi dei neurotrasmettitori, anticorpi

specifici e immunoglobuline.

È

facilmente evitabile ma spesso trascurato:

-

Somministrazione di acido lattico destrogirante.

-

Somministrazione di simbionti intestinali come E.coli, B.acidofilio, B.bifidum

in forma liofilizzata ca. 2 ore primo dei pasti, altrimenti vanno defecati.

- Uso di

lievito medicinale.

- Uso di

lactulosi.

5.2.2 Infiammazioni

sistemiche recidivanti

Queste malattie sono sensibilissime a reazioni allergiche e infezioni banali aggiunte.

Meglio

prevedere le necessarie misure:

5.2.2.2 Infezioni

banali e attacchi

In genere

la somministrazione di enzimi proteolitici (p.es. WOBENZYM) in dosi da 720 gr

al giorno (resistenti ai succhi gastrici), migliora fortemente la reazione

basale infiammatoria.

Infiammazioni

sistemiche recidivanti, come artrite reumatoide, sclerosi multipla,

colitis

ulcerosa, causano facilmente reazioni allergiformi (autonome o contro

medicamenti).

Una terapia

antiallergica con Ca e antiistaminici è indicata nelle fasi attive della

malattia per:

-

accelerare la remissione,

- diminuire

effetti collaterali di terapie specifiche necessarie,

- diminuire

edemi infiammatori,

- diminuire

la lesione di tessuti.

5.2.2.2 Infezioni

banali e attacchi

Un altro

fattore da rispettare in queste malattie è che anche un¹infezione banale

aggiunta può far crollare il sistema di difesa e causare così un attacco.

Questo rischio può essere minimizzato usando una terapia gamma-globulina umana.

5.2.3 Riabilitazione

di prestazioni immunitarie

La

riabilitazione di funzioni regolative difensive dopo il trattamento specifico è

la ³conditio sine qua non² per evitare delle recidive. Degli esempi dimostrano

che anche dopo 30 anni senza recidive con regolazione difensiva intatta è

possibile una ricaduta se il sistema regolativo per via di gravi traumi (fisici

o psichici) cede. Per questi motivi è meglio conoscere i fattori predispositivi

per stipulare programmi di riabilitazione:

5.2.3.1 Predispositori

a deficienze

5.2.3.2 Programmi

di riabilitazione

5.2.3.1 Predispositori

a deficienze

Oggi si

ritiene che le seguenti situazioni tendano a indebolire le capacità regolative

di difesa:

-

Infiammazioni croniche ³occulte² (in tempi remoti chiamate ³focolai²) viste in

diretto nesso alla malattia acuta.

- Tutte le

forme disbiotiche intestinali.

- Tossicosi

subsintomatiche.

- Stati di

deficienza di ³micronutrienti².

- Campi

irritanti non batterici (in tempo remoti anche chiamati ³focolai²), le

cicatrici con guarigione disturbata, spesso con inclusioni di particelle

estranee.

5.2.3.2 Programmi

di riabilitazione

Per

riattivare delle funzioni regolatorie disturbate bisogna creare delle

condizioni che rispettino i limiti regolativi attuali, quindi si procede a

riattivare tutto il possibile con terapie conservative prima di eseguire delle

cure invasive come tonsillectomie o risanamenti dentari estesi!

5.2.4 Terapie

conservative per scaricare i circuiti difensori

Le più

importanti sono:

5.2.4.1 Somministrazione

di micronutrienti mancanti

5.2.4.2 Guida di

simbionti intestinali

5.2.4.3 Disintossicazione

metalli pesanti

5.2.4.1 Somministrazione

di micronutrienti mancanti

In questo

contesto per i ³micronutrienti² come vitamine, minerali, oligoelementi, in casi

indicati consigliamo di far fare dei ³profili² in un laboratorio serio che usa

secondo il caso sangue intero, siero, urina o anche capelli per determinare gli

stati. Costa parecchio, ma è meno caro che somministrare a tentativo dozzine di

sostanze. I più mancanti nelle nostre regioni, e negli alimenti offerti e

consumati sono:

- Zinco

(anticorpi, immunoglobuline, beta-globuline, disintossicazione,

neurotrasmettitori, insulinasi, ) (p.es. Zinkglukonat BURGERSTEIN 13 p.d. 15

mg).

- Vitamina

C aiuta assieme allo zinco fra l¹altro alla depurazione tossica lenta ma continua (p.es. come polvere di acido

ascorbinico 12 gr p.d. soluto in acqua da bere durante la giornata).

- Calcio e

Magnesio: diretto influsso sulla regoalzione basale (p.es. Dolomit BURGERSTEIN

5 pastiglie p.d.).

- In certe

regioni anche lo Iodio (p.es. sale iodato JURA), e per certe persone Fe e Cu.

- Per

controllare lo stato vitaminico si dà spesso un¹iniezione di vitamine A,

complesso B e C (p.es. PANCEBRI LILLY) Se il paziente si sente marcatamente

attivato, ci sarà una mancanza. In caso di scorretto assorbimento intestinale

inizialmente è meglio l¹iniezione, con il risanamento intestinale si passa man

mano all¹applicazione per via orale.

5.2.4.2 Guida

di simbionti intestinali

Stati di

deficienza di micronutrienti accadono soprattutto per motivi di disturbi

dell¹apparato digerente e relativi assorbimenti difettosi:

- acidità

stomachica insufficiente: impedisce la disinfezione di nutrienti non cotti!

Non è

possibile risanare la flora intestinale senza sufficiente presenza di acido

cloridrico (HCl, se somministrat dall¹esperto, perché deve essere diluito e

dosato con criterio). Per casi meno ³clinici² si usano le ricette ³dispeptiche²

della fitoterapia che stimolano non solo da produzione di succhi gastrici ma

anche del fegato, del pancreas e delle ghiandole intestinali. Chi soffre di

dispepsia gastrica o se la crea con antiacidi, farà meglio a curarla. Inoltre

un¹acidità gastrica sensata permette l¹assorbimento di molti oligoelementi,

specialmente del ferro.

- Disbiosi

e disfunzioni dell¹apparato digerente: come primo approccio vedi i consigli

dati sopra, concernenti le cure con antibiotici. Per un risanamento della flora

intestinale in caso di croniche disbiosi e disfunzioni ci vuole l¹esperto che

dispone anche dei dovuti strumenti per controllare l¹effetto.

- Micosi e

protozoosi intestinali si trattano inizialmente con farmaci specifici.

Da non

dimenticare che nessuno di loro è ³discriminatorio² e così tutti indeboliscono

anche i simbionti intestinali. Quindi subito dopo la cura specifica, si deve

effettuare una cura per normalizzare da flora intestinale.

5.2.4.3 Disintossicazione da metalli pesanti

Stati

d¹intossicazione di metalli pesanti subsintomatici richiedono un¹escrezione

forzata. Spesso a questo scopo vengono usati dei formanti di chelati che hanno

diversi effetti collaterali, p.es. provocano anche l¹escrezione di

oligoelementi essenziali. Per questo motivo preferiamo la somministrazione di

zinco unito alla vitamina C (come descritto sopra), perché lo zinco sostituisce

nei depositi i metalli pesanti indesiderati e ha nel medesimo tempo importanti

funzioni enzimatiche e immunitarie.

5.2.5 Eliminazione

di campi di disturbo

Aree cicatrizzate disturbanti, focolai.

5.2.5.1 Eliminazione

di aree cicatrizzate disturbanti

5.2.5.2 Scarica di

focolai infiammatori cronici occulti

5.2.5.1 Eliminazione

di aree cicatrizzate disturbanti

Disturbano cicatrici con ³guarigione difettosa², specie se sono intasate di particelle.

- Talco da

operazioni.

- Trucioli,

resti di stoffe in incidenti lavorativi e di guerra.

- Granuli

di sabbia, asfalto, vetro da incidenti stradali.

-

Vengono

malamente e lentamente smaltite, portano il tessuto adiacente in acidosi e

modificano così la regolazione basale. Si trasformano in infiammazioni

abatteriche occulte croniche e possono sviluppare effetti a distanza.

L¹acidosi

locale dev¹essere compensata dai due tipi di fibroblasti (i piccoli e grandi

reticulociti con carica elettrica opposta), il che costa per l¹alto consumo di

fibroblasti e spesso non riesce a lungo. Il potenziale tessutale locale e le

cellule adiacenti si depolarizzano e funzionano a malapena.

L¹infiltrazione

di cicatrici con punture di procaina o lidocaina ripolarizza le membrane

cellulari e scioglie il blocco di regolazione basale, così il disturbo può

essere eliminato o almeno regolato. La ripolarizzazione della membrana

cellulare è un fatto biofisico importante per una serie di processi biochimici

a monte.

5.2.5.2 Scarica

di focolai infiammatori cronici occulti

Focolai

sono delle aree infette che la difesa dell¹organismo non è stata capace di

eliminare ma è riuscita almeno a incapsulare. Si trovano spesso vicino a denti

e tonsille ma anche in altre parti dell¹organismo e di solito sono eliminabili

solo tramite intervento chirurgico.

Interventi

di questo tipo (p.es. estesi risanamenti dentari) sono da prevedere solo dopo

una cauta preparazione del terreno e un certo livello di funzionamento della

regolazione basale con le sopracitate misure:

-

Sostituzione di ³micronutrienti² mancanti.

-

Risanamento intestinale.

-

Escrezione di metalli pesanti.

Perché ogni

intervento chirurgico richiede notevoli prestazioni da parte del sistema

basale.

Per questo

motivo sono necessari:

- Una

pianificazione degli interventi a distanza di almeno 3 settimane uno dall¹altro,

perché la regolazione basale e il sistema immunitario richiedono almeno questo

tempo per riprendersi dal trauma.

-

Prevenzione antiallergica (che non impedisce i processi di guarigione) con

calcio e antistaminici.

-

Eventualmente diminuzione di rischi d¹infezioni secondarie o banali,

rinforzando il sistema immunitario.

-

Eventualmente sostegno della guarigione naturale dell¹intervento.

Sono da

evitare l¹applicazione di:

-

Antibiotici che in questo contesto sono obsoleti, perché sopprimono

l¹immunostimolazione ed eccitano reazioni allergiche.

-

Corticoidi che in questo contesto sono obsoleti perché inibendo i processi di guarigione naturale

favoriscono la formazione di focolai rimanenti.

Le misure

indicate fino adesso liberano l¹organismo dalla sua carica, ma la completa

riabilitazione naturale richiede da due a tre anni. In questo periodo è elevato

il rischio di nuove cariche di ogni genere. Per evitare che la regolazione

basale crolli di nuovo è consigliabile una delle cure seguenti, che

parzialmente, oltre che sulla regolazione basale, hanno anche effetto sugli

altri sistemi gestionali:

- sistema

immunitario,

- sistema

ormonale e

- sistema

neurovegetativo.

Senza

essere complete, le seguenti tecniche terapeutiche rinforzano la regolazione

basale:

-

Balneoterapie.

-

Agopuntura.

- Omeopatia

professionale.

-

Neuralterapia.

- Terapie

stimolanti come:

- Sostanze

stimolanti aspecifiche.

- Terapia

febbrile.

-

Ozonoterapie.

-

Desensibilizzazione semispecifica con vaccini propri o estranei.

Obiettivo è

che nell¹arco di 23 anni la soglia di risposta sistemica si alzi a ca. 500'000

germi di un vaccino con una reazione generale breve. Solo l¹organismo di un

cliente sano risponde così, malattie croniche reagiscono già a un decimo o un

centesimo di germi.

La scelta

della cura riabilitativa si orienta secondo le capacità, l¹orientamento e

l¹esperienza del terapista o medico ³eletto². I discorsi sul metodo sono vani,

perché ciascuno funziona nella mano del professionista e meno nella mano del

dilettante.

5.2.7 Indicazioni,

resa e insuccessi di terapie regolative

Dopo più di

quarant¹anni di ricerche sulla regolazione basale al momento si può concludere:

- È

possibile una guarigione di malattie croniche ripristinando normali e armoniose

funzioni immunitarie.

- Senza la

normalizzazione della regolazione basale (come aviatore di processi

immunologici) questo secondo le esperienze non è raggiungibile.

- Le

funzioni immunitarie sia umorali sia cellulari normalmente non sono disturbate

in maniera tale che dopo il ripristino della regolazione basale non possono

riprendere un normale funzionamento.

- Anche a

livello ormonale e specialmente l¹asse ipofisi-surreni di solito riprende le

sue funzioni.

- Il

sistema neurovegetativo (soprattutto i nervi vasali) si ristaura, se si riesce

a trattare in modo sensato l¹aspetto cibernetico e a riabilitare così la

regolazione basale.

Solo dove

la regolazione basale è irreparabilmente ³paralizzata² come capita in

particolare nelle forme croniche-progredienti al momento non vedo delle

possibilità di riabilitarla.

La reazione

primaria locale a un¹invasione tossica non è esclusivamente biochimica

(umorale) ma anche biofisica:

-

l¹ambiente locale diventa più acido (acidosi, spostamento del pH verso valori

inferiori).

Tutti gli

stimoli esterni come:

-

Microrganismi (batteri, protozoi, virus).

- Tossine.

- Traumi.

-

Irradiazioni ionizzanti.

Provocano

questo effetto iniziale che è quindi estremamente aspecifico. Fa scattare lo

³choc umorale². La somma di tutti questi stimoli nel tempo, se supera un certo

ammontare, può ³esaurire la regolazione basale² in modo che a ulteriori stimoli

viene risposto in modo patologico. In questo senso la ³causa² di una malattia

sembra spesso ³la goccia che fa traboccare il vaso².

Dopo questi

cenni generali elenco di seguito delle nozioni più specifiche concernenti:

5.2.7.1 Malattie

croniche in generale

5.2.7.2 Malattie

infiammatorie sistemiche a scatto

5.2.7.3 Malattie

infiammatorie sistemiche croniche-progredienti

5.2.7.4 Malattie

infiammatorie sistemiche idiopatiche

5.2.7.5 Malattie

allergiche del tipo istantaneo

5.2.7.1 Malattie

croniche in generale

È una

vecchia cognizione che una guarigione da malattie croniche è pensabile solo

dopo aver normalizzato le funzioni immunitarie. Anche la vecchia regola che

un¹infiammazione cronica può guarire solo tramite uno stadio di acutizzazione è

rimasta attuale (³vicarizzazione regressiva² della medicina antiomotossica).

Per come si

può risolvere questo compito :

- in

malattie altamente difficili come

- in

infiammazioni sistemiche

- e in

malignomi.

PISCHINGER

ha scoperto le basi e sta ai suoi discepoli e seguaci di risolvere man mano i

numerosi problemi aperti in merito e di spostare i limiti di curabilità dei

disturbi di difesa, fino al massimo possibile.

I sistemi

regolativi biocibernetici concatenati della difesa funzionano solo in modo non

patologico, se l¹avviamento di queste funzioni (nella matrice basale) avviene:

- in modo

ordinato,

- con

intensità (energetica) sufficiente e

- in tempo

utile.

La diagnostica

e terapia ³umorale² di regolazione basale non sostituisce minimamente quella

specifica, ma amplifica le possibilità diagnostiche e terapeutiche in maniera

equivalente.

5.2.7.2 Malattie

infiammatorie sistemiche a scatto

Come