|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 6, 2005 |

|

Indice della pagina 1.0 Correlazioni

tra equilibrio idrico ed elettrolitico 1.1 Dissociazione

di sali minerali in acqua 1.2 L¹equilibrio

idro-elettrolitico 1.3 Elettroliti 2.0 Acqua totale

del corpo 2.1 Il contenuto

idrico del corpo 2.2 Il liquido

intracellulare (LIC) 3.0 Entrate e

uscite di acqua 3.1 Entrata

dell¹acqua 3.2 Uscita

dell¹acqua 4.0 Principi

generali sull¹equilibrio idrico 4.1 Regolazione

ormonale 4.2 Volemia e

liquido interstiziale 5.0 Omeostasi del

volume di acqua 5.1 Bere e urinare 5.2 Regolazione del

volume dell¹urina 5.3 Alterazione di

perdite di liquidi 5.4 Regolazione dei

liquidi 6.0 Elettroliti 6.1 Liquidi

extracellulare e intracellulare 6.2 Misura della

concentrazione degli elettroliti 6.3 Misura della

reattività degli elettroliti 6.4 Regolazione dei

livelli di acqua ed elettroliti 7.0 Regolazione

intracellulare 8.0 Regolazione dei

livelli di sodio e potassio 8.1 Ormoni ed

elettroliti 8.2 Sodio e reni 8.3 Cloro e reni 8.4 Ipopotassiemia |

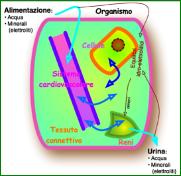

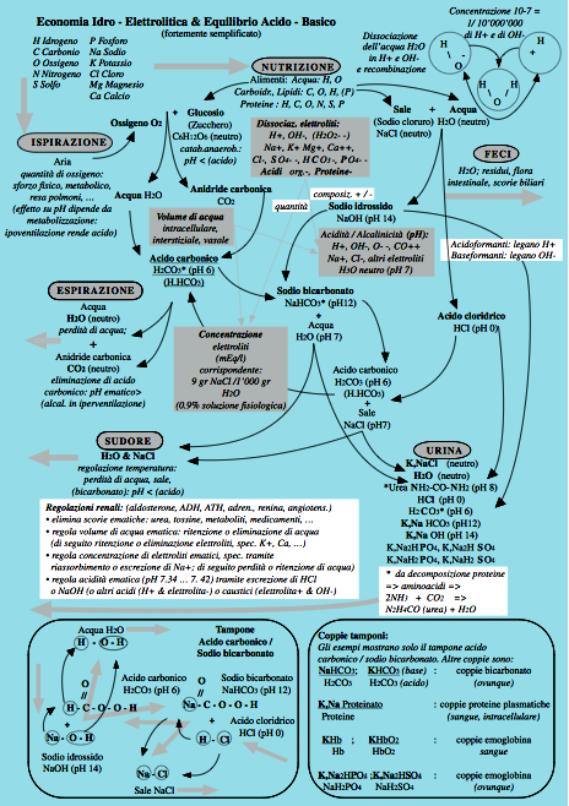

AF 5.28 Economia

idro-elettrolitica

© Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 16.3

|

Nei liquidi dell¹organismo sono soluti dei minerali,

certe proteine e acidi organici nonché bicarbonato (HCO3-). In questa forma

(soluta) si chiamano ³elettroliti² perché portatori di carica elettrica.

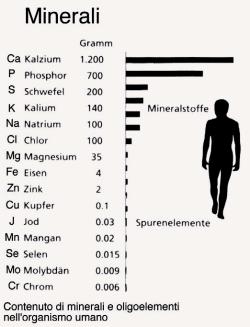

Guardando la composizione minerale dell¹organismo si

incontrano le quantità elencate nel grafico seguente. È evidente che certi

minerali come il calcio nelle ossa si trovano depositati in forma insolubile

mentre altri come il sodio, il potassio e il cloro sono prevalentemente soluti

nei liquidi corporei, mentre ancora altri come il ferro nell¹emoglobina sono

legati a strutture chimiche ³solide².

Di sotto si espongono i minerali nella loro forma

elettrolitica, soluti nei liquidi dell¹organismo.

1.0 Correlazioni

tra equilibrio idrico ed elettrolitico

Sono trattati i seguenti temi:

- Dissociazione

di sali minerali in acqua.

- L¹equilibrio

idro-elettrolitico.

- Elettroliti.

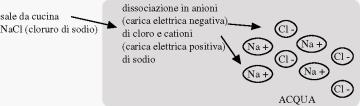

1.1 Dissociazione

di sali minerali in acqua

I sali minerali si dissolvono nell¹acqua per

³dissociazione² separandosi nelle loro componenti con relativa carica

elettrica, chiamate ³ioni².

1.2 L¹equilibrio

idro-elettrolitico

L¹organismo dispone di meccanismi per mantenere una

determinata concentrazione di sali minerali nei suoi liquidi interni. Questa

concentrazione (differenziata per determinati sali in determinati

compartimenti) garantisce il normale funzionamento di processi biofisici e

biochimici.

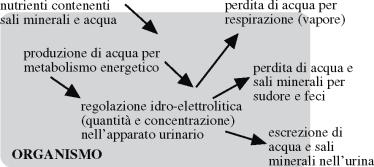

Basato sulla somministrazione di acqua e sali

minerali il fabbisogno momentaneo (fame, sete, disponibilità) e sulle perdite

tramite sudore, feci, urina, vapore di espirazione, l¹organismo regola

l¹escrezione di acqua e sali minerali tramite l¹apparato urinario. In questo

modo tenta di mantenere nel medesimo tempo il volume dei liquidi corporei e la

concentrazione di sali minerali in essi a un livello metabolicamente economico.

Per fare due esempi:

- Se la

concentrazione di sali è alta e la capacità dei reni di eliminarli è limitata,

l¹organismo trattiene i liquidi per non aumentare ulteriormente la

concentrazione salinica e annuncia una gran sete.

- Se la

concentrazione di sali è bassa tenta di escretare acqua per aumentare la

concentrazione salinica e annuncia ³fame di salato² per lo stesso motivo. Il

tentativo è abbastanza limitato per motivi di disidratazione che è peggiore

della ³desalinizzazione².

Sotto questi aspetti:

- Tutte le

perdite di liquidi, sia per vomito, purghe o diuretici (anche smisurato consumo

di acqua).

- Tutte le

carestie come diete restrittive.

- Tutti

gli sforzi fisici connessi a grande e lungo sudore e respirazione forzata

mettono a dura prova i circuiti regolatori idro-elettrolitici, impediscono

notevolmente il metabolismo e ledono, a lungo andare, il funzionamento

dell¹organismo.

1.3 Elettroliti

Gli elettroliti hanno legami chimici che ne

consentono la dissociazione in ioni portanti cariche elettriche; sono

d¹importanza critica nell¹equilibrio idrico.

Gli elettroliti importanti nell¹organismo sono:

- Sodio,

potassio, magnesio e calcio come ioni positivi.

- Cloro,

bicarbonato, zolfo e fosforo (come acidi), acidi organici e proteine come ioni

negativi.

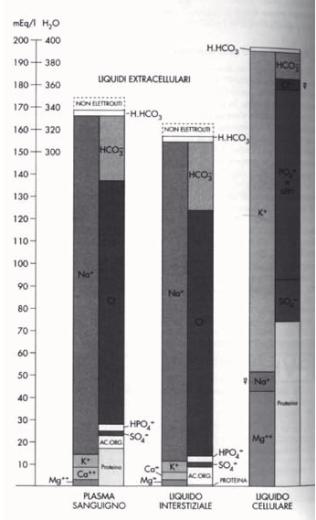

La ripartizione e il potenziale elettrico di

elettroliti in sangue e liquido interstiziale è simile, mentre all¹interno

delle cellule sia la composizione, sia la concentrazione e quindi il potenziale

elettrico sono molto diversi.

Questo richiede un continuo trasporto attivo e

selettivo di ioni tra cellule, interstizio e vasi che richiede energia e crea

una notevole tensione elettrica tra cellule e interstizio, indispensabile per

il funzionamento dei variatissimi processi biofisici e biochimici

dell¹organismo.

2.0 Acqua

totale del corpo

Sono trattati i seguenti temi:

- Il

contenuto idrico del corpo.

-

Il liquido

intracellulare (LIC).

2.1 Il

contenuto idrico del corpo

Nel corpo umano, esso ammonta al 40-60% del peso

corporeo.

Il contenuto idrico varia a seconda:

- Dell¹età.

- Del

sesso.

- Del peso

corporeo.

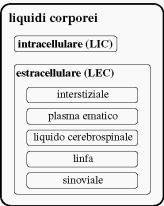

È formato oltre al liquido intracellulare

essenzialmente dal plasma ematico e dal liquido interstiziale.

Linfa, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale

sono considerati parte del liquido

extracellulare.

I liquidi extracellulari (LEC) hanno la funzione di

mantenere un ambiente interno relativamente costante per le cellule e

assicurano il trasporto delle sostanze da e per le cellule stesse.

2.2 Il

liquido intracellulare (LIC)

È l¹acqua contenuta all¹interno delle cellule.

Serve per consentire le reazioni chimiche

intracellulari atte a mantenere la vita.

Per volume il LIC forma il più grande compartimento

idrico del corpo.

3.0 Entrate

e uscite di acqua

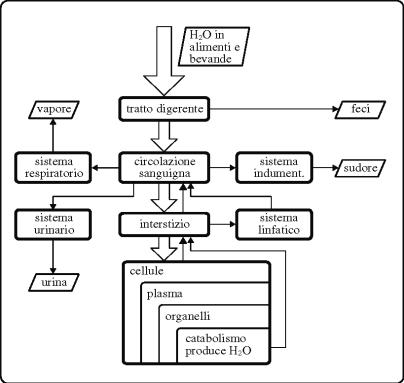

Vie per mezzo delle quali l¹acqua entra ed esce dal

corpo.

Sono trattati i seguenti temi:

- Entrata

dell¹acqua.

- Uscita

dell¹acqua.

3.1 Entrata

dell¹acqua

(fig. 28-3)

L¹acqua entra nel corpo attraverso il tratto

digerente; si aggiunge il volume di liquido proveniente dalle cellule quando

catabolizzano i cibi e l¹acqua risultante entra nel circolo sanguigno.

3.2 Uscita

dell¹acqua

(fig. 28-3)

L¹acqua esce dal corpo per quattro vie:

- Come

urina attraverso i reni.

- Come

vapore acqueo espirato dai polmoni.

- Attraverso

la pelle come sudore.

-

Attraverso

l¹intestino con le feci.

4.0 Alcuni

principi generali sull¹equilibrio idrico

Principio cardine dell¹equilibrio idrico:

l¹equilibrio idrico può essere mantenuto solo a patto che l¹assunzione di

liquidi pareggi le uscite (le uscite sono maggiori delle entrate quando c¹è

produzione di acqua durante il catabolismo energetico).

Sono trattati i seguenti temi:

- Regolazione

ormonale.

- Volemia

e liquido interstiziale.

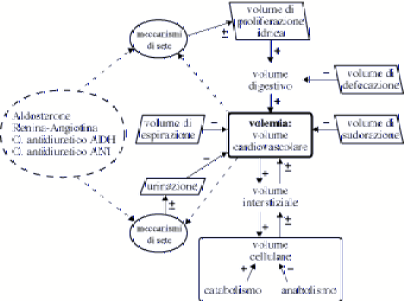

4.1 Regolazione

ormonale

(fig. 28-4)

Vi sono meccanismi per adeguare entrate ed uscite

onde mantenere l¹equilibrio idrico, p.es.:

- Il

meccanismo dell¹aldosterone.

- Il

meccanismo renina - angiotensina.

- L¹ormone

antidiuretico ADH.

- L¹ormone

natriuretico atriale ANI.

4.2 Volemia

e liquido interstiziale

I più rapidi dispositivi dell¹equilibrio idrico sono

i meccanismi che controllano il movimento dell¹acqua tra i compartimenti

liquidi del corpo; manterranno normale il volume del sangue (volemia) a spese

del volume del liquido interstiziale.

5.0 Meccanismi

che mantengono l¹omeostasi del volume totale di acqua

Nel bilancio del volume totale di acqua sono

interessati quasi tutti i sistemi corporei.

Sono trattati i seguenti temi:

- Bere e

urinare.

- Regolazione

del volume dell¹urina.

- Fattori

che alterano le perdite

di

liquidi in condizioni abnormi.

- Regolazione

dell¹assunzione

dei

liquidi.

5.1 Bere

e urinare

(fig. 28-5)

In condizioni normali l¹omeostasi del volume totale

di acqua la si mantiene o la si ristabilisce adeguando primariamente il volume

dell¹urina e, secondariamente, bevendo liquidi.

5.2 Regolazione

del volume dell¹urina

Due fattori determinano il volume dell¹urina:

- L¹entità

del volume glomerulare, salvo che in condizioni anormali, resta principalmente

costante.

- L¹entità

del riassorbimento tubolare di acqua fluttua considerevolmente; di norma

consente di adeguare il volume di urina al liquido introdotto nel corpo; è

influenzato dalla quantità di ormone antidiuretico e di aldosterone, di ADH e

ANI.

5.3 Fattori

che alterano le perdite di liquidi in condizioni abnormi

L¹entità del respiro e del volume di sudore secreto

(temperatura ambiente, umidità, lavori forzati, sport ...) possono alterare le

perdite di liquido. Condizioni anormali; vomito, diarrea o drenaggi intestinali

possono provocare squilibri idro-elettrolitici notevoli.

5.4 Regolazione

dell¹assunzione dei liquidi

Quando comincia a svilupparsi la disidratazione

diminuisce la secrezione salivare e insorge la sensazione di sete; aumenta la

necessità di bere nel tentativo di pareggiare le perdite.

6.0 Elettroliti

Contenuto chimico, distribuzione e misura degli

elettroliti nei liquidi del corpo.

Il trasporto di elettroliti tra i compartimenti del

corpo tramite le loro membrane divisorie è dato da tre meccanismi e dalle loro

interdipendenze:

- Differenze

di pressioni idrostatiche.

- Differenze

di pressioni osmotiche (di concentrazione/permeabilità).

- Permeabilità

delle membrane per sostanze di diversa grandezza molecolare.

- Meccanismi

di trasporto attivi e selettivi tra cellula e interstizio.

Sono trattati i seguenti temi:

- Liquidi

extracellulari e intracellulari.

- Misura

della concentrazione degli elettroliti.

- Misura

della reattività degli elettroliti.

- Regolazione

dei livelli di acqua ed elettroliti.

6.1 Liquidi

extracellulari e intracellulari

(fig. 28-6)

Plasma sanguigno e liquido interstiziale (LI) sono

abbastanza simili come composizione chimica, mentre il liquido intracellulare

(LIC) mostra delle differenze.

Liquidi extracellulari (interstiziali)

- Differenze

tra sangue e liquido interstiziale - il sangue contiene una maggiore quantità

di ioni rispetto al liquido interstiziale.

- Differenza

funzionalmente importante tra sangue e liquido interstiziale è il numero di

anioni proteici; il sangue ne ha un¹apprezzabile quantità, mentre il liquido

interstiziale ne ha molto meno; poiché la membrana endoteliale dei capillari è

praticamente impermeabile alle proteine, quasi tutti gli anioni proteici

restano nel sangue.

LI e LIC sono dissimili tra loro.

La composizione chimica del plasma ematico, del liquido

interstiziale (LI) e del liquido intracellulare (LIC) concorre al controllo del

movimento di acqua ed elettroliti tra loro.

6.2 Misura

della concentrazione degli elettroliti

Aiuta a comprendere i meccanismi dell¹equilibrio

idrico. Si misura di solito in mg% che significa ³milligrammi di sostanza

soluta per 100 millilitri di acqua². Viene poi convertita a mEq/l per avere

informazioni sull¹attività fisiologica attuale, (anche mmd/l).

6.3 Misura

della reattività degli elettroliti

Milliequivalente - misura il numero di cariche

ioniche o legami elettrovalenti in una soluzione; misura con accuratezza il

potere fisiologico di combinazione di una soluzione di elettroliti.

In questa misura entrano:

- La

concentrazione della soluzione.

- La

valenza elettrica dello ione.

- Il peso

atomico dell¹elemento (o della molecola).

6.4 Regolazione

dei livelli di acqua ed elettroliti

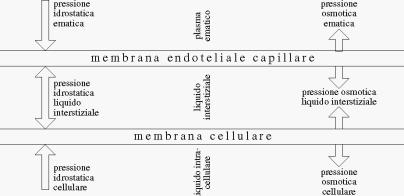

Nel plasma sanguigno (S) e nel liquido interstiziale

(LI) (fig. 28-7).

Legge dei capillari - il meccanismo di

controllo dello scambio di acqua tra plasma e liquido interstiziale consta di

quattro pressioni: pressioni idrostatica e colloido-osmotica del sangue da un

lato della membrana endoteliale dei capillari e pressioni idrostatica e

colloido-osmotica del liquido interstiziale dall¹altro lato; due delle

pressioni sono vettori in una direzione e due in direzione opposta.

- La

pressione idrostatica del sangue (PIS) spinge il liquido fuori dai capillari

nel liquido interstiziale (LI).

- La

pressione colloido-osmotica del sangue (PCOS) drena LI nei capillari.

- La

pressione idrostatica del LI (PILI) forza il liquido fuori dal LI nei

capillari.

- La

pressione colloido-osmotica del LI (PCOLI) drena liquido dai capillari nel LI.

Entità e direzione dello scambio di liquido tra

capillari e LI sono determinate dalle pressioni colloido-osmotica e idrostatica

dei due liquidi.

Alcuni principi relativi al trasferimento di acqua

tra sangue e LI

- Non vi è

trasferimento netto di acqua se (PIS

+ PCOLI) = (PILI + PCOS).

- Trasferimento

netto di acqua si ha se (PIS +

PCOLI) ‚ (PILI + PCOS).

- Passaggio

di acqua dal sangue al LI se (PIS + PCOLI)

> (PILI + PCOS).

- Passaggio

di acqua dal LI al sangue se (PIS + PCOLI)

< (PILI + PCOS).

P ‹> pressione S

‹> sangue.

I ‹> idrostatico LI

‹> liquido

interstiziale.

CO ‹> colloide-osmotico.

7.0 Regolazione

intracellulare

(fig. 28-10)

Regolazione dei livelli di acqua ed elettroliti nel

liquido intracellulare (LIC).

LI ‹> liquido interstiziale.

LIC ‹> liquido

intracellulare.

La membrana plasmatica svolge un ruolo critico nella

regolazione della composizione del LI.

La pressione idrostatica e colloido-osmotica dei

liquidi LI e LIC regolano il trasferimento di acqua tra LI e LIC; le pressioni

colloido-osmotiche sono i principali regolatori del trasferimento di acqua attraverso

le membrane cellulari e queste sono direttamente correlate ai gradienti di

concentrazione degli elettroliti mantenuti attraverso le membrane.

Le cellule dispongono di un potenziale elettrico

elevato rispetto al liquido interstiziale. Questo induce una tensione elettrica

tra le due perti della membrana che è fondamentale per il funzionamento delle

cellule. Inoltre le cellule dispongono di meccanismi di trasporto attivo per lo

scambio selettivo di ioni, specialmente per quanto concerne sodio e potassio

(pompe sodio fuori-potassio dentro).

In questo modo viene anche mantenuta una

concentrazione maggiore di elettroliti nella cellula che necessita ³più acqua²

(pressione osmotica), il che aumenta la pressione idrostatica cellulare

(turgor). In qusto modo si evita il ³collasso² delle cellule.

8.0 Regolazione

dei livelli di sodio e potassio

Sono trattati i seguenti temi:

- Ormoni

ed elettroliti.

- Sodio e

reni.

- Cloro e

reni.

- Ipopotassiemia.

8.1 Ormoni

ed elettroliti

La concentrazione normale del sodio nel LI e la

concentrazione normale del potassio nel LIC dipendono da vari fattori, ma

specialmente dalla quantità di ADH (ormone antidiuretico) e aldosterone

presenti nel sangue.

L¹ADH regola la concentrazione di elettroliti e la

pressione colloido-osmotica nei LIC regolando la quantità di acqua riassorbita

dai tubuli renali.

L¹aldosterone regola il volume dei LI regolando la

quantità di sodio riassorbita nel sangue dai tubuli renali.

8.2 Sodio

e reni

Quando è richiesta conservazione del sodio, l¹urina escreta

dai reni è essenzialmente priva di sodio; i reni sono i principali regolatori

del livello del sodio (perdite tramite sudore).

8.3 Cloro

e reni

Cloro, importante anione del LI è legato al sodio

come NaCl o al potassio come KCl e vengono escreti nell¹urina come tali sali.

L¹ipocloremia è spesso associata alla perdita di potassio.

8.4 Ipopotassiemia

L¹ipopotassiemia (livello basso di potassio nel

sangue) si verifica nei casi di distruzione cellulare; quando si disintegrano

le cellule, il potassio entra nel LI e viene rapidamente eliminato dai reni

poiché non viene riassorbito efficientemente dai tubuli renali (digiuno,

bruciature, diuretici).

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |