Medicina popolare

per autodidatti

ottobre 20, 2005 |

|

|||

Indice della pagina

1 Metabolismo energetico umano 2.2 Flusso delle sostanze nelle cellule 2.3 Produzione energetica a riposo e sotto

sforzo 2.4 La regolazione del flusso del glucosio 2.5 Dinamica della regolazione della glicemia 3 Patologie

del metabolismo del glucosio

Pagine correlate: Metabolismo MmP 12 Download: "Metabolismo

del glucosio" |

MmP 12.3a Metabolismo dei glucidi (metabolismo energetico) © Peter Forster Bianca Buser |

|||

|

Cercare su questa pagina: Explorer:Composizione:Cerca

... oppure |

Cercare sul sito |

|

||

|

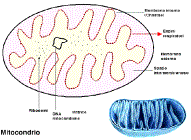

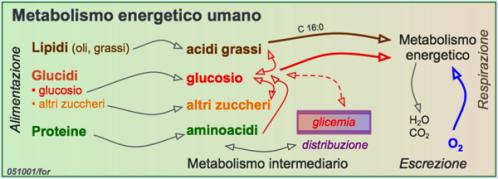

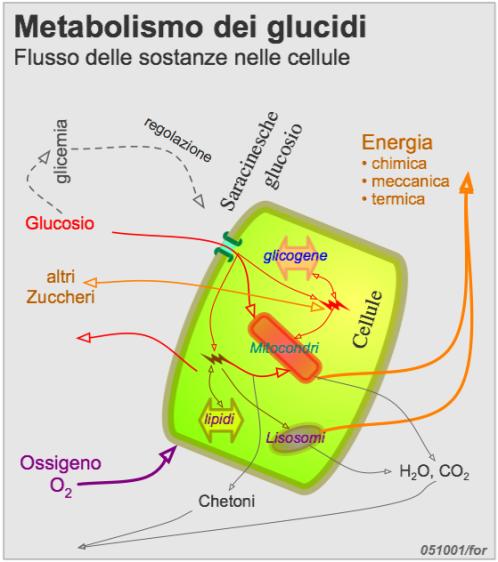

1 Il metabolismo energetico umano Il metabolismo energetico umano si basa sia sul * catabolismo (scomposizione) di

acido grasso C 16:0 che sul * catabolismo del glucosio C6H12O6

i quali vengono ossidati (con O2)

in acqua( H2O) e anidride carbonica ( CO2). In condizioni di ridotto sforzo fisico prevale la scomposizione di glucosio nei mitocondri, in condizioni di elevato sforzo fisico la scomposizione di acido grasso nei lisosomi delle cellule dell'organismo. |

|

Sia l'acido grasso che il

glucosio sono sintetizzati nel metabolismo intermediario delle cellule. Essi

non provengono direttamente dalla digestione di determinati alimenti.

Glucosio e acidi grassi, come anche glucosio e altri zuccheri, possono essere

trasformati a vicenda da specifici enzimi. Gli aminoacidi, invece, possono

essere trasformati in glucosio ma non viceversa. Questo va fatto in continuazione

e ovunque nell'organismo (nei mitocondri cellulari), a dipendenza delle

necessità dei metabolismi strutturali, funzionali ed energetici. La distribuzione di tutte le

sostanze viene fatta per mezzo

della circolazione sanguigna. La concentrazione momentanea di

glucosio nel sangue si chiama glicemia

e si misura (secondo la nazione) in mmol/l (millimol per litro) oppure in mg/dl

(milligrammi per decilitro). E'

di particolare interesse, perché concentrazioni troppo alte (iperglicemia) o

troppo basse (ipoglicemia) sono patologiche: Diabetes mellitus, Ipoglicemia

regolatoria. Tutte le sostanze basilari per

il metabolismo (strutturale, funzionale, energetico) provengono dalla

nutrizione, mentre l'ossigeno è

fornito dalla respirazione. Delle ca. 50 sostanze indispensabili, quelle che

interessano questo contesto di metabolismo energetico, riguardano i lipidi e

i glucidi. Le proteine sono usate anche per

scopi energetici, ma solo quando non servono più ad altro o quando c'è seria

mancanza di glucosio e acidi grassi. Nel metabolismo dei glucidi, più

che i processi biochimici dettagliati, ci interessano: * Il flusso delle sostanze con

le stazioni di trasformazione * Le implicazioni energetiche * I circuiti regolativi 2.2 Flusso delle sostanze nelle cellule 2.3 Produzione energetica a riposo e sotto

sforzo |

|

|

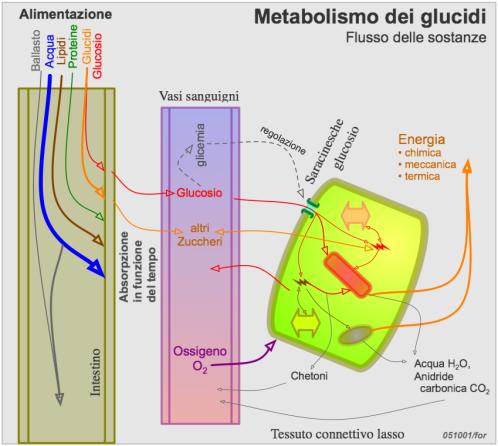

Dal punto di vista alimentare

queste sostanze riguardano i carboidrati digeribili, resi tali in quanto

nell'intestino si trovano degli enzimi atti a scomporli in zuccheri

assimilabili: essenzialmente glucosio, fruttosio, ribosio e galattosio. Negli alimenti, i carboidrati

digeribili sono legati maggiormente sotto forma di: * Amidi: lunghe catene di

molecole di glucosio * Zucchero da cucina: doppie

molecole formate ciascuna da una molecola di fruttosio ed una di glucosio * Malto: doppi legami di

glucosio * Destrosio: altro nome per

glucosio * Fruttosio: reperibile in tutti

negozi e parzialmente in frutta * Lattosio: in latte e in

globuli omeopatici Gli amidi, in cucina vengono

scomposti in catene corte. Più tardi nell'intestino, in fruttosio e glucosio.

Solo in questo modo essi sono assimilabili. Per la concentrazione di

glucosio nel sangue (glicemia) è fondamentale sia la composizione dei

carboidrati negli alimenti, sia i tempi di scomposizione in glucosio e

fruttosio assimilabile. Questo si descrive con l'indice glicemico, una misura che valuta la velocità di assorbimento e la

trasformazione in glucosio. Dopo l'assorbimento del glucosio e di altri zuccheri assimilabili, questi passano nel flusso ematico. Da notare, che solo il glucosio determina la glicemia e non gli altri zuccheri. |

|

|

|

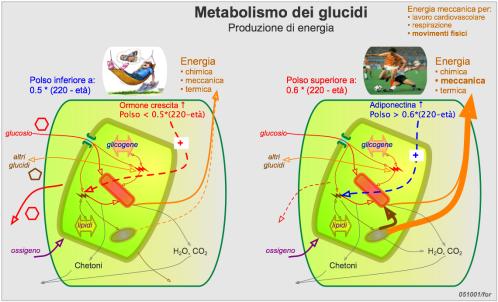

La produzione energetica

basale avviene

prevalentemente nei mitocondri tramite la trasformazione del glucosio.

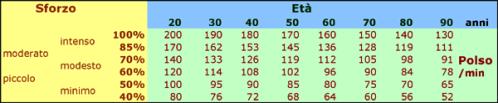

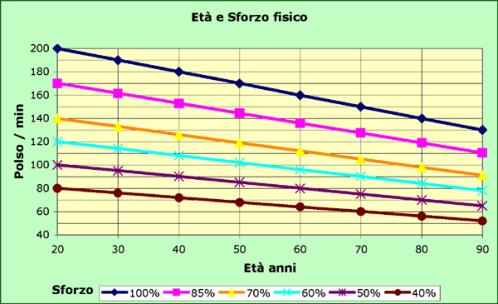

Questo è determinato da due fattori: * se il polso è inferiore a (220

età) * 0.5 * se c'è per caso un alto

livello di ormone di crescita in circolazione Ambedue stimolano i processi

biochimici per la produzione

del glucosio necessario (e non

di acidi grassi). Visto che la quantità consumata è piccola (corrispondente a

ca. 20 kCal/kg), se non ci sono impedimenti patologici, questo avviene

facilmente. Esempio: Ho 60 anni. Sotto che polso lavora prevalentemente "a glucosio" la mia centrale energetica? 220 60 = 160 * 0.5 = 80.

Fino a polso 80! |

|

|

Se aumenta la spesa energetica,

man mano cambia il modo di produzione energetica: il lisosomi cominciano a scomporre acidi grassi

ad alta resa meccanica e calorica. I processi biochimici cambiano per mettere

a disposizione acidi grassi e l'esportazione di glucosio viene fermata. Anche

un ormone, la adiponectina promuove questo

meccanismo. Esempio: Ho 60 anni. Sopra che polso lavora prevalentemente a ²acidi grassi" la mia centrale energetica? 220 60 = 160 * 0.6 = 96. A

partire a polso 100 all'incirca! |

|

Ogni tanto, guardando la mia

pancia di riserva, mi controllo. Camminando conto il polso (dita alla

carotide) per 10 secondi e accelero il passo finché ho al minimo 10 battiti

in 6 secondi (polso 100). Non vado mai oltre, perché non

ho nessun allenamento, soffro di ipertensione per cui sono stato consigliato

da un cardiologo ad agire così. La seguente tabella e il grafico

( per persone sane) mostra senza dover fare calcoli i vari rapporti: |

|

|

Nota: Persone non allenate e / o con patologia

cardiovascolare non dovrebbero mai superare un polso corrispondente a 70%

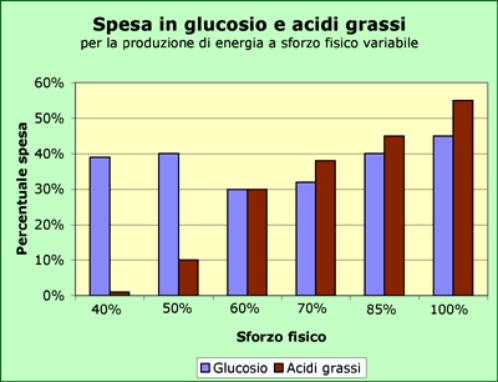

senza consenso del cardiologo. Altrimenti rischiano lesioni fisiche. Il seguente grafico mostra

approssimativamente quale sia il consumo di glucosio e di acidi grassi come

"combustibili" in diversi sforzi fisici (percentuale elencata

sopra). Ad uno sforzo del 60% si nota che la spesa relativa di glucosio

è pari alla spesa di acidi

grassi. |

Il seguente schizzo illustra il

metabolismo cellulare durante sforzi minimi e moderati:

|

2.4 La regolazione del flusso del glucosio La regolazione (informatica) del flusso di glucosio e

di altri zuccheri e acidi grassi, nella discontinuità tra approvvigionamento

alimentare e spesa energetica, è molto complessa. Il flusso del glucosio è di

particolare interesse per il

seguente motivo: * cellule nervose e * eritrociti (globuli rossi del

sangue) non sono in grado di usare acidi

grassi come "combustibile": funzionano solo ³a glucosio². Questo ha enormi conseguenze. I

magazzini di glicogene sono limitati e presto esauriti. Quindi ci deve essere

continuamente una certa concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia), per

garantire un funzionamento ininterrotto della gestione nervosa e della

respirazione (gli eritrociti trasportano l'ossigeno). Se questi due non sono

garantiti (ipoglicemia), dopo

poco tempo vengono a meno le funzioni principali della vita. D'altra parte, elevate

concentrazioni di glucosio nel sangue (iperglicemia) sono tossiche e creano

simili sintomi come per

l'ipoglicemia. Stati duraturi di lieve iperglicemia non creano sintomi

immediati (non ci si accorge) ma a lungo ledono i capillari e gli organi che

dipendono molto dalla microcircolazione. Quindi ci vuole una regolazione

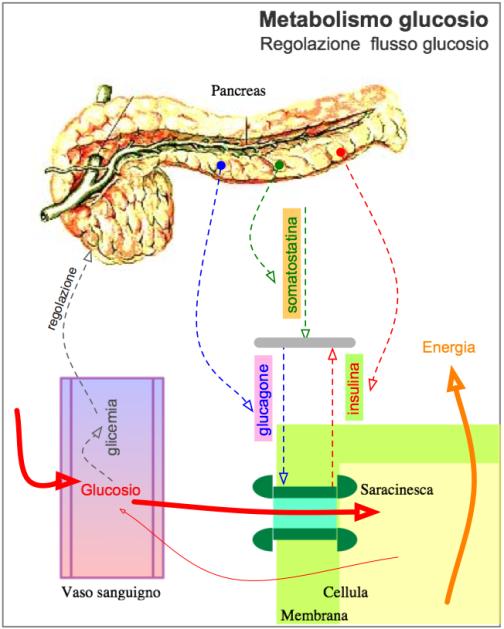

veloce che però non faccia troppi sbalzi in su e in giù. L'inventore ha fatto un apparato

regolatore abbastanza sofisticato basato su delle "saracinesche"

regolabili situate nella membrana di ogni cellula. Grossomodo

funziona così: * L'apertura delle saracinesche

viene regolata da un ormone chiamato insulina * La chiusura delle saracinesche

viene regolata da un ormone chiamato glucagone * Velocità e sbalzi tra apertura

e chiusura sono regolati da un ormone chiamato somatostatina Tutti i tre gli ormoni sono

prodotti nelle isole del pancreas e distribuiti tramite il sangue. A dipendenza del tasso glicemico

il pancreas produce i tre ormoni menzionati sopra e li manda in circolazione.

Raggiunte le saracinesche queste vengono aperte (insulina) o chiuse

(glucagone), di più o di meno secondo il livello della somatostatina. L'entrata di glucosio nella

cellula ne abbassa la concentrazione nel sangue. Viene misurata una glicemia

minore di prima e il pancreas adatta la produzione, e così via. |

|

|

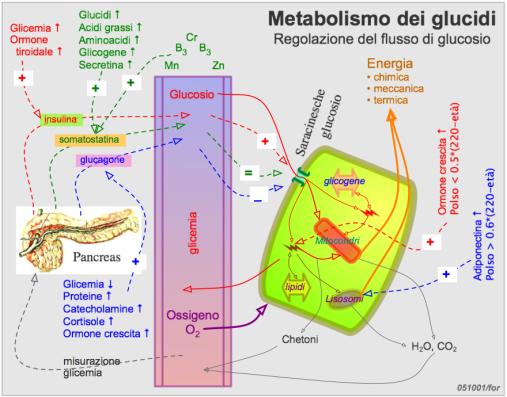

In realtà la storia è un po¹ più

complessa in quanto ci sono tanti altri fattori che influiscono, a monte, la

produzione dei tre ormoni. Lo schizzo seguente da un' idea di quali altri

fattori sono coinvolti in questi meccanismi. |

|

|

Ormone

tiroidale |

prodotto dalla

tiroide per la regolazione generale del metabolismo energetico. |

|

Secretina |

Ormone prodotto

dallo stomaco per avviare la digestione (vagotonia). |

|

Catecolamine |

Ormoni prodotti

maggiormente dai surreni (adrenalina, noradrenalina) per preparare

l'organismo allo stato di allerta (simpatotonia). |

|

Cortisole |

Ormone prodotto

dai surreni; antiinfiammatorio, ormone per preparare l'organismo allo stato

di allerta (simpatotonia). |

|

prodotto

dall'ipofisi in stato di riposo, sonno (vagotonia). |

|

|

Adiponectina |

Ormone prodotto

da cellule lipidiche che stimola l'uso di acidi grassi come combustibile. |

|

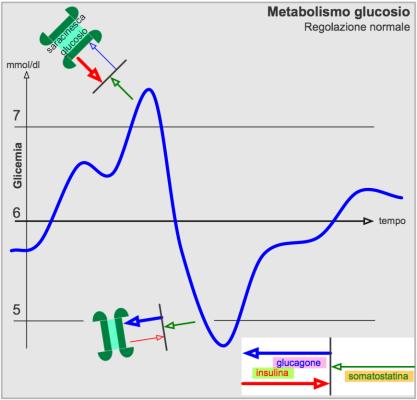

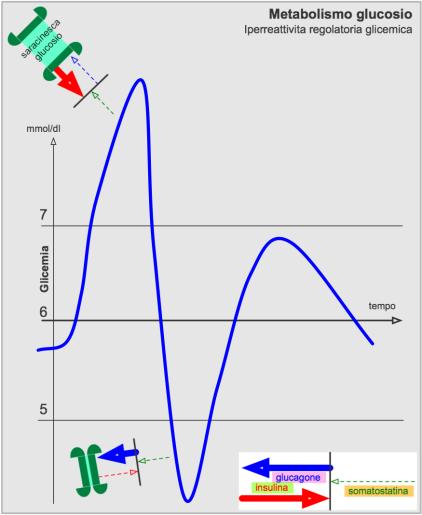

2.5 Dinamica della regolazione

della glicemia Il seguente grafico illustra un

percorso di glicemia nel tempo. Esempio * Da un valore a digiuno di 5.8,

dopo un pasto, la glicemia sale rapidamente a ca. 6.6 fino a raggiungere l

¹apice di ca. 7.4. Questo perché il glucosio contenuto nel pasto viene

assorbito ed entra nel sangue. * Con l¹aumento glicemico

riscontrato, il pancreas libera i suoi ormoni, (in maggior misura insulina)

che va in circolazione e raggiunge i ricettori, i quali reagiscono aprendo le

saracinesche. * Il glucosio entra nelle

cellule (esce dal sangue) e la glicemia diminuisce al di sotto del valore a digiuno. * Il pancreas si rende conto e

interrompe la produzione di insulina, stimolando quella di glucagone. Le

saracinesche si chiudono. * Poiché circola ancora glucosio

rallentato dal cibo, la glicemia si alza e dopo qualche adattamento si

normalizza. * La somatostatina durante

questo periodo evita che le

saracinesche si aprano e si chiudano troppo. |

|

|

3 Patologie del metabolismo del glucosio Le due patologie più frequenti

del metabolismo del glucosio sono: * Il diabete * L'ipoglicemia regolatoria. Si distinguono grossomodo due

tipi diversi che riguardano la patogenesi e la cura del diabete * il diabete I o diabete

giovanile * il diabete II o diabete di

senescenza 3.1 Diabete I o diabete giovanile

Il diabete giovanile si

caratterizza per il fatto che le cellule del pancreas responsabili della

produzione di insulina smettono di produrre quest¹ultima. I motivi riguardano

determinati meccanismi

autoimmunitari che distruggono queste cellule, o malattie virali combattute

in modo anomalo dalle cellule immunitarie (confondono il virus con le cellule

pancreatiche). Fino a pochi decenni fa, in

assenza di insulina iniettabile, (l'unica sostanza fino oggi nota a poter

aprire le saracinesche per il glucosio nelle cellule), il diabete era

letale. Malauguratamente

l'insulina non la si può ingerire perché è una proteina e nel tratto

digestivo verrebbe scomposta in aminoacidi. L¹impegno del diabetico è di

adattare il più esattamente possibile il dosaggio di insulina alla dieta, per non creare sbalzi

glicemici pericolosi. * Per potersi regolare è

importante che il malato conosca

le basi del metabolismo del glucosio. * Sono indispensabili meticolose

istruzioni sulle abitudini nutrizionali e sulle modalità d'uso di insulina

"veloce" e "ritardata". - Per

evitare delle acidosi chetoniche, occorrono come minimo dai 100 ai 150gr al

giorno tra zuccheri e amidi

(corrispondenti a 400 ... 600 kCal di carboidrati). - È

possibile diminuire l¹insulina se il restante fabbisogno calorico è coperto

da oli, grassi e proteine. * Frequenti piccoli pasti

diminuiscono gli sbalzi glicemici. Si può raggiungere questo risultato anche

scegliendo pasti maggiormente composti da alimenti con basso indice

glicemico, p.es. fruttosio al posto di zucchero da cucina, più pasta che pane

e così via (vedi tabelle). * Sostanze come cromo, vitamina

B3, zinco e manganese, tramite la stimolazione della produzione di

somatostatina, aumentano la ³tolleranza al glucosio². Queste sostanze si

trovano in abbondanza nel lievito medicinale. * Particolare attenzione è da

dedicare alla prevenzione dei classici effetti collaterali del diabete che

sono essenzialmente problemi

microcircolatori alle estremità, problemi nervosi, ai reni e agli

occhi. * Non fare esperimenti con

ciarlatanerie a base di tè di cornetti, cannella, peperoncino fino a spaziare

nella vodka; tutte ³stronzate² atte (si fa per dire) a "migliorare il

diabete". Esperimenti di questo tipo possono essere letali. 3.2 Diabete II di senescenza Diversamente dal diabete I, nel

diabete II, la produzione insulinica è normale, se non addirittura esagerata.

Ma le saracinesche non reagiscono più bene ai segnali. Spesso in età avanzata

diminuisce anche la quantità di ricettori (saracinesche). E' evidente

che in questi casi l'insulina

non serve (addirittura danneggia). * La cura inizia con un regime

alimentare più o meno come descritto sopra. * Servono particolarmente

specifici integratori alimentari (Cr, Vit.B3, Zn, Mn p.es. contenuti

in lievito medicinale) e

naturalmente * la prevenzioni ai danni

collaterali e l¹astensione a qualsiasi strano esperimento. Molte volte tutto questo è

sufficiente per tenere la

glicemia entro limiti accettabili. Se ciò non dovesse bastare, sono

utili farmaci come: * Inibitori di assorbimento di

carboidrati * "Biguanidi"

che oltre ad inibire l¹assorbimento, frenano la produzione epatica di

glicogene e aumentano la resa del glucosio nelle cellule * Sulfonylurea che stimola la

produzione insulinica. Questo è indicato solo in rari casi, perché di solito

porta ad un rapido esaurimento delle cellule insulinaproducenti. Di seguito è

indicato l'uso di insulina come nel diabete I. Secondo i medici è una forma

rara, secondo noi è abbastanza divulgata e non diagnosticamente riconosciuta.

Ma è bene che i diabetici (specialmente di tipo I), conoscano l¹argomento,

per essere al corrente del pericolo delle ipoglicemie causate da errate dosi

o da errate applicazioni di insulina "rapida" e

"rallentata". E poi illustra molto bene una dinamica (evolutiva nel

tempo) ipersensibile del metabolismo dei glucidi. Il meccanismo è lo stesso come spiegato

sopra con due differenze * La reazione arriva tardi,

oltre il livello 8 * In compenso, è molto violenta

e le saracinesche si aprono al massimo Questo non causa solo sbalzi

smisurati ma anche un¹ altalena di susseguenti ammortamenti tra iper- e ipoglicemie.

L¹ ingerire spuntini con alti indici glicemici tiene in moto l'oscillazione fatale. Si ipotizza che vi sia una debole produzione di

somatostatina che non riesce ad ammortizzare bene il gioco tra insulina e

glucagone. |

Daniela Rüegg curavit

Carmen Vaucher de la Croix

curavit

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster &

B. Buser via Tesserete, CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul Fair Use : non per scopi di lucro; citazione della fonte. |