|

|

Medicina popolareper autodidatti

luglio 27, 2005 |

|

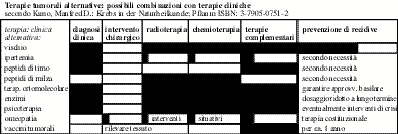

Indice della pagina 2.1. Concetto naturopatico di tumori 2.2 Concetto clinico di tumori 3.2 Diagnostica tumorale complementare 4.2 Terapie naturopatiche e complementari 5.0 Modelli terapeutici complementari 6.0 Terapie naturopatiche di tumori 6.1 Sinottica di terapie complementari 6.4 Peptidi di milza e fegato, organosieri |

PT 1.2 Elementi di

oncologia clinica e complementare

© Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: MmP 6.4

|

Testi usati e

raccomandabili:

Pianezza, M.: Cancro

oltre la chemioterapia,

Edizioni

Raphael, 1998

Richiede un po¹ di conoscenze

fisiologiche, biochimiche e immunitarie. Contiene una esauriente bibliografia.

Kuno M. D.: Krebs

in der Naturheikunde,

Pflaum

2002

Richiede conoscenze

naturopatiche. Discute i concetti e le applicazioni terapeutiche.

Hobohm: Wegweiser

zur Krebsheilung,

Edizioni

Irisiana, 2000

Presentazione e valutazione di

terapie complementari anche per non professionisti.

Grossarth-Maticek R.: Systemische

Epidemiologie ,

de

Gruyter, 1999

Descrive prevalentemente

fattori rischio comportamentali e relative prevenzioni ³razionali².

Basi

e concetti, diagnosi tumorale, terapie di tumori, modelli terapeutici

complementari e terapie naturopatiche.

|

|

|

|

Cellule tumore al seno |

Cellula carcinoma al seno |

|

|

|

|

Cellule leucemiche nel sangue |

Cellule immunitarie

"killer" attaccano

cellula cancerosa |

Naturopatici

e clinici.

2.1. Concetto

naturopatico di tumori

2.2 Concetto

clinico di tumori

2.1 Concetto

naturopatico di tumori

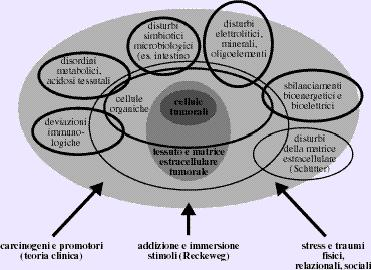

I

naturopati partono prevalentemente da un modello multifattoriale con diversi

disturbi funzionali e deficienze nell¹organismo del paziente come:

- deficienze del sistema immunitario

- disturbi ormonali

- disturbi elettrolitici e di oligoelementi

- deficienze di vitamine

- disturbi nell¹economia calorica

- disturbi d¹equilibrio acido-base

- disturbi di ³disintossicazione² e

defecazione

- disturbi digestivi intestinali

- disturbi di respirazione cellulare

- disturbi ³psico-mentali-spirituali².

2.2 Concetto

clinico di tumori

Classificazione,

cellula patogena e patogenesi.

2.2.1 Classificazione

di tumori

2.2.2 Caratteristiche

della cellula cancerogena (rispetto ad una ³sana²)

2.2.1 Classificazione

di tumori

Secondo

l¹effetto patologico in benigni, maligni e semimaligni.

I

tumori benigni crescono lentamente e sono ben delimitati dal tessuto vicino.

Possono scostare il tessuto adiacente, ma non lo invadono. Non creano

metastasi.

Se

si escludono i problemi dovuti all¹effetto di massa del tumore stesso, ma ad

eccezione dei tumori benigni del cervello, che a secondo della loro massa e

localizzazione possono compromettere funzioni vitali, normalmente questi tumori

non sono letali.

I

tumori benigni sono:

- adenoma: ghiandole

- polipi: mucose

- fibromi: tessuto connettivo

- lipomi: tessuto lipidico

- miomi: tessuto muscolare

- osteomi: tessuto osseo

- condroma: tessuto cartilagineo

- angioma: tessuto di vasi sanguigni.

2.2.1.2 Tumori

maligni

I

tumori maligni si sviluppano velocemente, non sono ben delimitati verso il

tessuto circostante e lo invadono, possono diffondersi attraverso i vasi

sanguigni e linfatici e formare metastasi (tumori secondari in organi lontani).

L¹integrità del paziente viene seriamente lesa fino alla cachessia (deperimento

con estrema magrezza e perdita delle forze) e la morte.

Tumori

maligni sono:

- carcinoma: epitelio

- sarcoma: mesenchima.

Sono

invasivi localmente, ma non formano metastasi come p.es. il basalioma.

2.2.2 Caratteristiche

della cellula cancerogena (rispetto a una ³sana²)

- Grandezza e forma dei nuclei variabili

- membrana non sferica

- plasma e organuli più variati

- aumentato metabolismo energetico

- rate di proliferazione aumentata

- rate apoptosi (suicidio cellulare)

diminuita.

Dopo

un¹ipotesi di Pott 1775 sui cancerogeni e una di Ramazzini 1700 sui fattori di

rischio, nel 1949 si univano i due pareri in un modello che spiega le modalità

e le cause possibili dello sviluppo di un tumore.

All¹origine

si pensa che ci sia un¹interazione tra i fattori cancerogeni e il materiale

genetico delle cellule, in modo che la procreazione della cellula consiste in

una mutazione della cellula stessa (funziona diversamente). L¹iniziazione può

essere un singolo evento, che non basta però per permettere alla mutazione di

procrearsi rapidamente e di invadere. Per questo si pensa sia necessario un

³promotore² continuamente presente che favorisca lo smisurato ripetersi delle

mutazioni.

Il

modello lascia aperte diverse domande come, ad esempio, le condizioni genetiche

per la sopravvivenza di mutanti o il ruolo del sistema immunitario di

neutralizzare quest¹ultimi.

Si

pensa che i tumori abbiano una durata di latenza che varia da 10 ai 20 anni.

Questo concetto è in contrasto con l¹esistenza dei tumori infantili.

2.2.3.1 Cancerogeni

e nascita dei tumori

2.2.3.2 Promotori

e fattori a rischio

2.2.3.1 Cancerogeni

e nascita dei tumori

Sono

molti i fattori cancerogeni conosciuti:

- agenti chimici come gli idrocarburi

policiclici prodotti da processi di combustione incompleti

- amine aromatici, nitrosamine, amianto con

fumo, arsenico

- tossine di diversi miceti come

aflatossine (muffa di noci)

- cancerogeni fisici come raggi ionizzanti,

ultravioletti, implantati

- cancerogeni virali.

2.2.3.2 Promotori

e fattori a rischio

Si

sa poco e si specula molto; ³di moda² sono gli episomi (sostanza genetica di

virus in forma di un libero anello di DNA nel nucleo della cellula) che

dovrebbe permettere al tumore di diventare invasivo.

Come

fattori ³a rischio² si cita spesso il fumo (moltiplicatore 1520) per neoplasmi

di polmoni, laringe, esofago, stomaco, la ³nutrizione² (ma non è chiaro quale e

in che misura promuove e che tipi di neoplasmi) nonché lo stress

(moltiplicatore 1020) per le diverse forme di pressoché tutti i neoplasmi.

Sono

note più di diverse sostanze specifiche cancerogene e condizioni ³mutagini² che

aumentano i rischi.

Nonostante

l¹importanza preventiva e di sanità pubblica della conoscenza dei fattori

rischio (e di diagnostica) ho la forte impressione, che le centinaia di

miliardi di dollari investiti negli ultimi 50 anni nella ricerca del cancro

hanno reso risultati terapeutici deludenti. Ogni tanto penso che la moda medica

di trattare rischi distrae solo dal brutto fatto di incapacità curativa.

La

diagnosi di tumori è diventata un elemento importante di economia clinica e

medica. È in tanti casi discutibile la relazione tra impegno ed effetto.

3.2 Diagnostica

tumorale complementare

Ricerca

del tumore tramite:

- ultrasuoni

- radiografie

- risonanza magnetica

- endoscopia

- isotopi radioattivi (medicina nucleare)

- tomografia assiale computerizzata (TAC).

Quando

c¹è un sospetto, in certi casi si procede ad una biopsia (con ago o operazione)

e si cerca la verifica con analisi di laboratorio, tramite:

- marcatori diretti o indiretti di tumori

e/o

- disturbi funzionali organici (chimica clinica,

ematologia).

Vi

sono anche ³markers² = (indizi, marcatori) tumorali, in genere proteine

prodotte dal tumore, che si possono rilevare nel sangue. Sono esami per la

maggior parte aspecifici, che vanno usati in un contesto clinico. Raramente

indirizzano verso una diagnosi (eccezione per fetoproteina nel caso di

carcinoma epatico), ma sono di utilità nel follow-up (monitoraggio) del

paziente durante e dopo la chemioterapia.

3.2 Diagnostica

tumorale complementare

- Microscopia citoplasmatica a campo scuro.

- Procedure di

essicazione/cristallizzazione del sangue.

- Procedure bioelettriche/biorisonanza.

- Radioestesia, diagnostica dell¹occhio.

- Procedure biochimiche.

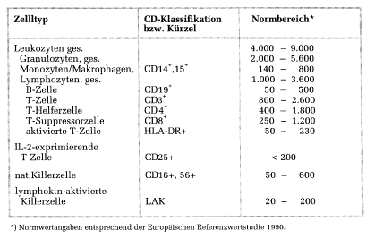

- Stati immunologici.

Lo

stato immunologico determina la composizione della popolazione di cellule

immunoattive. L¹esperto in materia riesce:

- a dedurre l¹attuale attività e

coinvolgimento dei diversi ³riparti² del sistema immunitario

- a intervenire applicando determinate

sostanze per stimolare la produzione di certe subpopolazioni

- a controllare l¹esito di interventi.

Anche

queste analisi sono impegnative visto che durante una terapia sarebbero

necessarie abbastanza frequentemente, ma permettono una buona gestione della

terapia.

Nelle cure tumorali complementari a richiesta ci

rivolgiamo spesso al sistema immunitario ³riparto tumorcontrollo² e ci serviamo

quindi di questa diagnostica per programmare le misure e controllarne l¹esito.

Questo, se gli oncologi o il medico di condotta collaborano, perché la prescrizione

a carico delle casse malati è monopolizzata, mentre a farli privatamente é

abbastanza caro (ca. 300.- Fr. per analisi di ogni prelievo).

Clinicamente

si trattano i tumori:

- chirurgicamente

- con farmaci (chemioterapia)

- con raggi ionizzanti (radioterapia).

Spesso

si trattano i tumori anche con una combinazione di queste terapie, sempre nel

tentativo di ³sradicare² il tessuto mutato. Poco si fa invece per rendere

difficile la procreazione del tessuto e per fortificare i meccanismi di

autodifesa dell¹organismo.

4.2 Terapie

naturopatiche e complementari

- Distruzione di cellule aberrate con

sostanze chimiche (chemioterapia), con raggi ionizzanti (radioterapia) e

interventi chirurgici

- come prevenzione diverse misure

farmacologiche (es. terapie ormonali)

- come coadiuvanti psicoterapie

specializzate (oncopsicoterapia, psiconcologia).

4.1.1 La

chirurgia

Essa

tenta di asportare in modo più completo possibile il tessuto infetto, cosa non

facile:

- vista la difficoltà di trovarlo nel

corpo e poi

- di distinguere quello malato da

quello sano.

Se

c¹è un dubbio di propagazione si devono anche asportare i nodi linfatici, che

drenano la zona. In più si deve garantire il funzionamento degli organi ridotti

(p.es. intestino) e prevedere un risultato esteticamente accettabile (p.es.

mammella).

Asportando

i tumori localizzati, la maggior parte di massa tumorale, la

³sopravvivenza 5 anni² aumenta del

1020% verso ³non trattamento² secondo il tipo del tumore, la grandezza ed

eventualmente metastasi.

Essa

tenta di avvelenare le cellule tumorali senza ledere troppo quelle sane. Si

tiene in considerazione il fatto che le cellule tumorali sono un po¹ più

sensibili a certi agenti tossici delle cellule ³normali². Cosa altrettanto

difficile è il dosaggio che deve essere ³sicuramente² letale per le cellule

tumorali ma non per il paziente.

La

³sopravvivenza 5 anni² aumenta 15%, molto di più se combinate con terapie

complementari, perché spesso la clinica licenzia questi pazienti in stati

pietosi cachessici e serie deficienze immunitarie. Così noi naturopati abbiamo

il nobile compito di combattere effetti collaterali, curare diete e integratori

alimentari di riconvalescenza, ripristinare flore mucotiche e riattare funzioni

immunitarie.

Anch¹essa

tiene in considerazione il fatto che le cellule tumorali sono più sensibili ai

raggi ionizzanti (e al calore da essi sviluppato) delle cellule ³normali².

Difficile

è stabilire la dose di raggi, e con quale intermittenza somministrarli, e su

quale area di tessuto, per evitare gravi ustioni.

La

³sopravvivenza 5 anni² aumenta 510%. Del resto per le terapie complementari

vale (in misura meno drammatica) quello che è detto sotto ³chemioterapia² in

più spesso delle ustioni ed effetti tardivi di ustioni (bruciore, prurito, )

Queste

si occupano:

- della cura dei pazienti spesso

gravemente lesi sistematicamente e organicamente

- delle cure palliative dagli effetti

collaterali

- della prevenzione (specialmente per

quanto riguarda i tumori ormone-dipendenti)

- della diagnostica e del controllo

accurato.

Visto

che le cliniche sono poco dotate di esperti e strumenti per cure complementari,

i medici di condotta spesso ³tagliati fuori² dagli specialisti oncologi e le

casse non disposte a spendere soldi in merito, questo settore è diventato

vergognoso (salvo rare eccezioni).

4.2 Terapie

naturopatiche e complementari

Esse

non possono e non vogliono concorrere con quelle cliniche. Vedono il loro

contributo piuttosto in modo complementare, cercando di:

- preparare ed accompagnare il cliente per

e durante le terapie cliniche

- effettuare una terapia complementare

³postclinica²

- prevenire alle recidive.

L¹idea

sarebbe quella di fornire all¹organismo gli strumenti per auto difendersi e di

preparare un terreno sfavorevole al tumore, piuttosto che voler ³sradicare le

cellule tumorali².

4.2.1 Naturopatiche

coadiuvanti

4.2.1 Naturopatiche

coadiuvanti

- Basate sul rinforzo del sistema

immunitario con diverse sostanze da Se, Zn, estratto della ghiandola del timo,

echinacea, phytolacca.

- Basate su antiradicali come la

Vitamina C, compl. Vit. B, Vit. E e tante altre

- diverse proposte dietetiche,

ambientali e comportamentali (es. antistress)

- ³oncopsicoterapie² come il libro

dei Simonton e programmi antistress

- diverse tecniche di terapie

corporee (riflessologia, Feldenkrais, Alexander, osteopatia craniosacrale e

altri)

- palliative per rendere più

sopportabili gli effetti collaterali di terapie cliniche (es.fitoterapia,

aromaterapia, ).

- Proposte di diverse medicine di

altre culture (tibetana, indiana, cinese )

- cliniche e medici alternativi di

diverso tipo con metodi come p.es. ipertermia

- scoperte e credenze di singoli

naturopati difficilmente valutabili e riproducibili.

Farmacologia

originale in base al vischio, oncopsicoterapia e terapie espressionistiche

secondo R. Steiner applicate da medici antroposofici specializzati ev. in

clinica specializzata (Ita Wegmann-Klinik, Arlesheim).

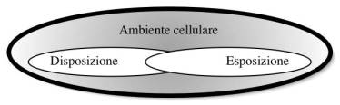

5.0 Modelli

terapeutici complementari

5.1 Modelli naturopatici

Diversi

modelli e ³approcci² si intercettano. Ogni ³scuola² mette il peso sulla sua

parte prediletta. Non è né distinto né ben chiarito in diversi meccanismi, se è

l¹alterazione fisiologica a causare il tessuto tumorale o viceversa.

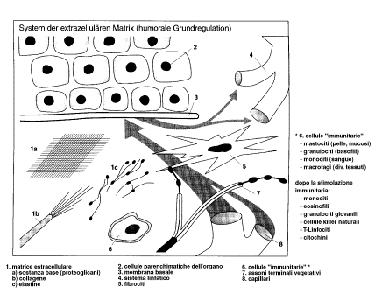

Liquidi

e strutture extracellulari coinvolti nei processi tessutali. Substrato

principale della difesa immunitaria.

Sistema

della matrice extracellulare (regolazione umorale).

Meccanismi

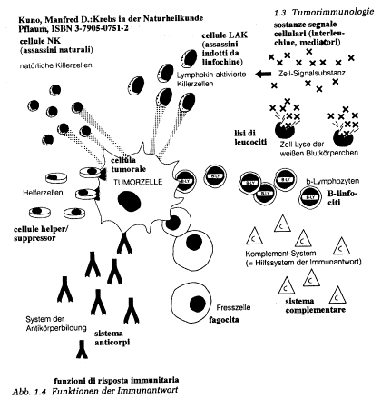

di difesa contro cellule tumorali. Difesa immunocellulare:

funzioni

della risposta immunitaria.

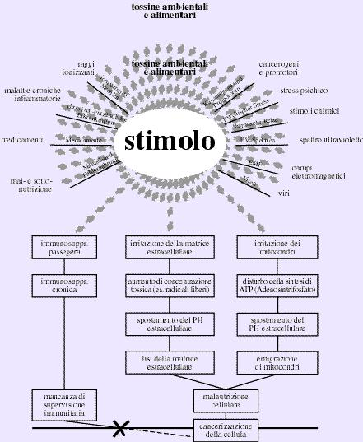

Il

modello biochimico focalizza i processi chimici/fisici che promuovono mutazioni

cancerogene di cloni cellulari.

6.0 Terapie

naturopatiche di tumori

6.1 Sinottica

di terapie complementari

6.4 Peptidi

di milza e fegato, organosieri

6.6 Terapia

sistemica enzimatica

6.1 Sinottica di terapie complementari

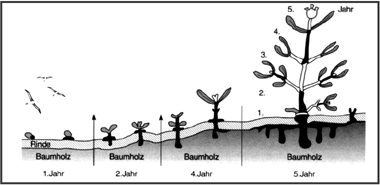

R.

Steiner ha proposto, nel 1920, preparati di vischio per la cura di tumori. La

sua collega, medico Ita Wegmann, ha realizzato il progetto nella sua clinica di

Arlesheim (Basilea Campagna).

Baumholz:

legno dell¹albero oste

Rinde:

corteccia

Jahr:

anno (1060)

Il più noto della WELEDA, ISCADOR per applicazione s.c.

Diversi tipi secondo l¹albero ³oste².

M:

Mela; A: Abete; P: Pino

In

parte in diluzione omeopatica fino D7 (1:10 milioni, potenziato 7 volte)

L¹applicazione

richiede l¹accompagnamento di un medico o di un naturopata istruito.

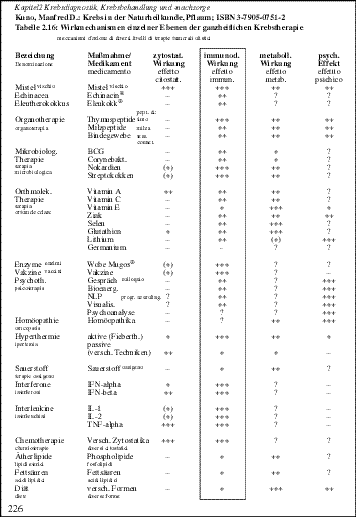

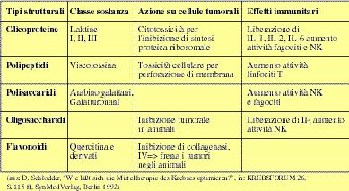

La

seguente tabella mostra alcune sostanze contenute in estratti di vischio e il

loro effetto su cellule tumorali e immunitarie:

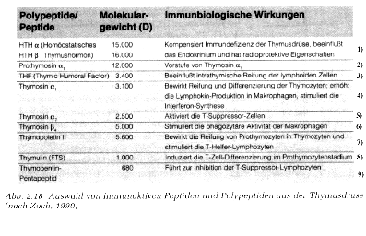

6.3 Peptidi di timo

I

peptidi di timo a partire dal 1922 (Merck, Hoffmann-La Roche) sono usati per

aumentare la resistenza contro le infezioni. Il loro uso è quasi sparito dopo

la seconda guerra mondiale a causa dell¹introduzione di antibiotici.

In

naturopatia sono ancora usati per gli ³squilibri² del sistema immunitario

(allergie, reumatologia, autoimmunitarie e terapie complementari tumorali)

La

seguente tabella presenta alcune sostanze contenute in preparati di timo (p.es.

THYM-UVOCAL) e il loro effetto sul sistema immunitario.

1)

Compensa una deficienza della ghiandola TIMO, effetti endocrini,

radioprotettivo

2)

prestadio di timosina alfa

3)

effetto su maturazione intratimica di cellule linfoidi

4)

effetto su: maturazione e differenz.

timociti, produz. linfochini, interferoni

5)

attivazione cellule T-soppressori

6)

stimola fagocitosi di macrofagi

7)

stimola maturazione timociti, produzione cellule T-helper

8)

induce differenziazione di T-linfociti

9)

inibizione di cellule T-sopressori

Esistono

preparati ³freschi² per iniezioni i-m., s.c. e i.v. e delle pastiglie.

6.4 Peptidi

di milza e fegato, organosieri

I

peptidi di milza/fegato (p.es. FACTOR AF2) sono usati da naturopati

prevalentemente durante le radio-/chemioterapie, perché aumentano la

sopportabilità di queste terapie e diminuiscono il rischio di recidive.

Le

proprietà generali sono:

- immunostimolante specifico e non

specifico monociti/macrofagi

- protezione radiologica e del parenchima

epatico

- inibitorio cellule maligne

- nessuna tossicità.

Un

preparato spesso usato: NEY-Tumorin, iniezione i.m. e i.v.

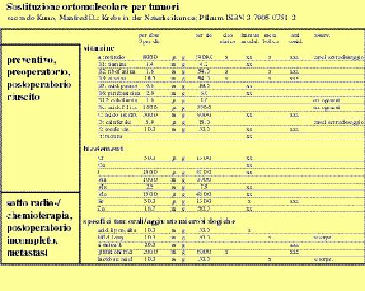

La

terapia ortomolecolare ha tre aspetti diversi:

- garantire un rifornimento adeguato di

biomolecole in caso di carenza latente e/o passeggera causata da malnutrizione,

stress, carico ambientale, riconvalescenza

- sostituire Vitamine (A, C, E, K, alcune

del gruppo B) e acidi lipidici essenziali distrutti da terapie aggressive e

sostenere il catabolismo di tossine provenienti dal tumore con aminoacidi

(p.es. Methionin, BURGERSTEIN), Selenio, Gluthation

- effetti diretti su certe forme

tumorali (p.es. A, B3, Gluthation) o proprietà immunomodulatorie di sostanze

come Vit. B1, B2, B6, C, Biotina, acido alfa-liponico, Selenio e Zinco.

6.6 Terapia sistemica enzimatica

John

Beard 1911 ha proposto l¹uso di enzimi animali contro i tumori. Problematica

nella miscela di enzimi animali (pancreas) e di piante (ananas, papaya) con

sostanze vasoprotettive (rutina).

Impiego

recente:

- reumatologia, autoimmunitarie: MULSAL,

WOBENZYM, BROMELAIN

- infiammazioni croniche: PHLOGENZYM,

BROMELAIN

- tumorali: WOBE MUGOS, WOBENZYM, MULSAL.

Gli

enzimi proteolitici usati nella terapia di tumori hanno i seguenti effetti:

- sopprimono la formazione di molecole di

adesione (meccanismo di metastasi)

- sopprimono la capacità delle cellule

tumorali di ³mascherarsi² con fibrine (WRBA) o acido ialuronico

- stimolano il sistema immunitario umorale

e cellulare (attività fagocitica, produzione IL1, livello immunocomplessi

soppressivi)

- anti-edemigeni

- inibitore di aggregazione trombociti.

Cave! 3 giorni prima di un¹operazione interrompere.

Le

cellule tumorali sono un po¹ più sensibili a temperature alte che le cellule

normali; si usa per distruggere le cellule cancerogene.

Ipertermia

attiva: iniezione di sostanze che generano febbre. Difficile da dosare e da

controllare, perché reazioni individuali.

Ipertermia

passiva: riscaldamento del corpo a 41oC in un apparecchio e poi

surriscaldamento della zona tumorale a 42o43oC.

Pare

che oltre all¹effetto diretto sulle cellule tumorali ci siano anche effetti

immunologici, molecolari e biofisici propensi alla terapia antitumorale.

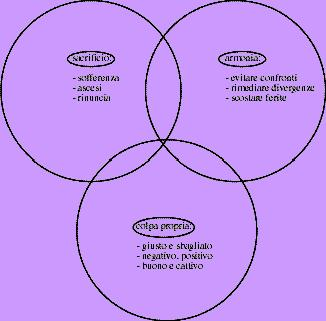

Nella

struttura ³psicospirituale² di pazienti tumorali si incontra spesso una

struttura di valori dominata dalla triade ³sacrificio-armonia-colpa²:

- conosco tante persone con questa

struttura che non hanno tumori

- conosco cani con tumori che non soffrono

di questa ³ideologia².

Nel

lavoro psiconcologico può servire come modello quello di scoprire ³valori

propri inconsci² patogeni. Ci servono però anche lavori comportamentali

(risorse di autostima e autoregolazione) oltre a ³strategie di combattimento

mentale².

6.8.1 Accompagnamento

psico-socio-spirituale

6.8.1 Accompagnamento

psico-socio-spirituale

Durante

una terapia tumorale ritengo importante un accompagnamento

³psico-socio-spirituale² professionale, perché sono notevolmente scombussolati

l¹identità, le relazioni e i ruoli sociali del paziente oltre allo stress

organico che deve subire al medesimo tempo.

Come introduzione al tema di ³psicooncologia² servono

le opere di LESHAN, SIMONTON,

GROSSARTH-MATICEK

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |