|

|

Medicina popolare

per autodidatti

settembre 22, 2005 |

|

Indice della pagina 1.1 Medicina tradizionale cinese TCM

(Traditional Cinese Medicine) 1.2 Terapie derivate da tradizioni cinesi 2.1 Nessi con altre culture mediche 2.2 Modelli di medicina cinese 2.3

Interpretazioni occidentali 2.5 Tecnica di trattamento dei punti 6.0 Rischi e controindicazioni |

MN 4.6 Elementi di medicina cinese © Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: Temi di medicina popolare MmP

1 |

Indice

MN4.6: Elementi di medicina cinese

1.0 Metodi

1.1 Medicina tradizionale cinese TCM (Traditional Cinese Medicine)

1.2 Terapie derivate da tradizioni cinesi

1.2.1

Usando il

concetto di agopunti e meridiani

1.2.1.1

Agopuntura

1.2.1.2

Agopuntura

dell¹occhio (J. Boel)

1.2.1.3

Auriculoterapia

1.2.1.4

Agopuntura

ad iniezione

1.2.1.5

Digitopressione

1.2.1.6

Jin Shin Do

1.2.1.7

Moxibustione

1.2.1.8

Elettroagopuntura

(Voll)

1.2.1.9

Elettrostimolazione

1.2.1.10

Agopuntura a laser

1.2.1.11

Cromopuntura

1.2.2

Farmacologia

cinese

1.2.3 Lavoro

corporeo cinese

1.2.3.1

Massaggio

cinese

1.2.3.2

DO-IN

1.2.3.3

Digitopressione,

Jin Shin Do, Zero Balancing

1.2.3.4

Shiatsu

1.2.3.5

Kinestesia,

kinesiologia applicata, touch for health

1.2.3.6

Manipolazione

di ³trigger points²

1.2.4

Esercizi e

atteggiamenti, igiene cinese

1.2.4.1

Qi Gong

1.2.4.2

Tai Chi

1.2.4.3

Do-In

1.2.5

Dietetica

cinese

1.2.6

Architettura

cinese (FENG SHUI)

1.2.7

Filosofie,

previsioni cinesi

1.2.7.1

I King

1.2.7.2

Tao

2.0 Concetto e storia

2.1 Nessi con altre culture mediche

2.2 Modelli di medicina cinese

2.2.1

YIN, YANG,

QI

2.2.2

Fonti di

energia QI

2.2.3

Meridiani

2.2.4

La circolazione

energetica nei meridiani

2.2.5

Le cinque

fasi di mutamento

2.2.6

I cinque

induttori

2.2.7

Il modello

dei sei stadi

2.2.8

Il modello

dei quattro stadi

2.2.9

Meridiani e

agopunti

2.3 Interpretazioni occidentali

2.4 Diagnostica

2.4.1

Diagnosi

del polso

2.4.2

Diagnosi

della lingua

2.4.3

Palpazione

di punti d¹allarme e di punti di assentimento

2.5 Tecnica di trattamento dei punti

2.5.1

Modo di

stimolazione

2.5.2

Concetti di

stimolazione

2.5.2.1

Stimolazione

³locus dolendi²

2.5.2.2

Punti

maestri

2.5.2.3

Punti

sintomatici

2.5.2.4

Punti di

riassestamento energetico

3.0 Funzionamento

4.0 Applicazione

5.0 Studi

6.0 Rischi e controindicazioni

7.0 Durata della cura

8.0 Indirizzi

9.0 Annesso:

9.1 Elementi di ³anatomia e fisiologia cinese²

9.1.1

Meridiano

del cuore C

9.1.2

Meridiano

dell¹intestino tenue IT

9.1.3

Meridiano

della vescica urinaria VU

9.1.4

Meridiano

del rene R

9.1.5

Meridiano

del pericardio P

9.1.6

Meridiano

del triplice riscaldatore T

9.1.7 Meridiano

della cistifellea VF

9.1.8

Meridiano

del fegato H

9.1.9

Meridiano

del polmone P

9.1.10

Meridiano

dell¹intestino crasso IC

9.1.11

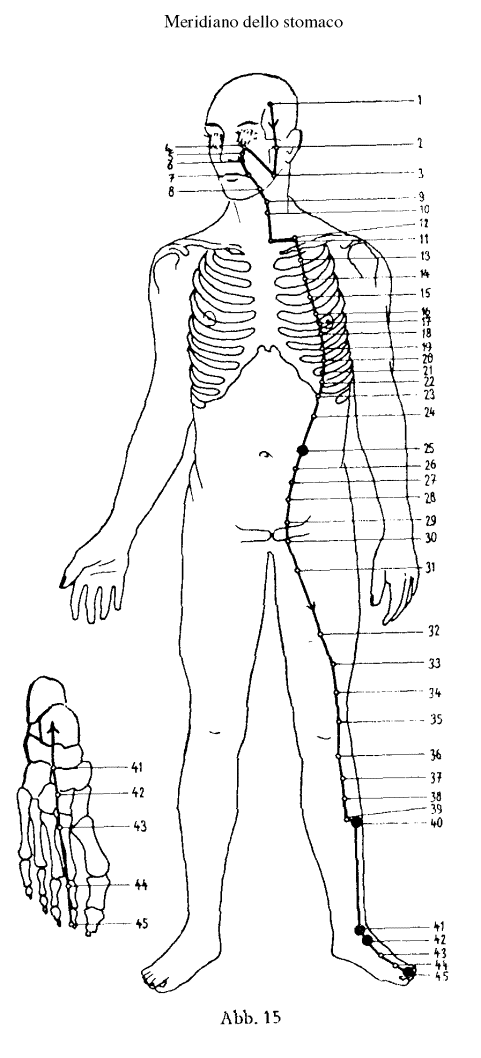

Meridiano dello stomaco

S

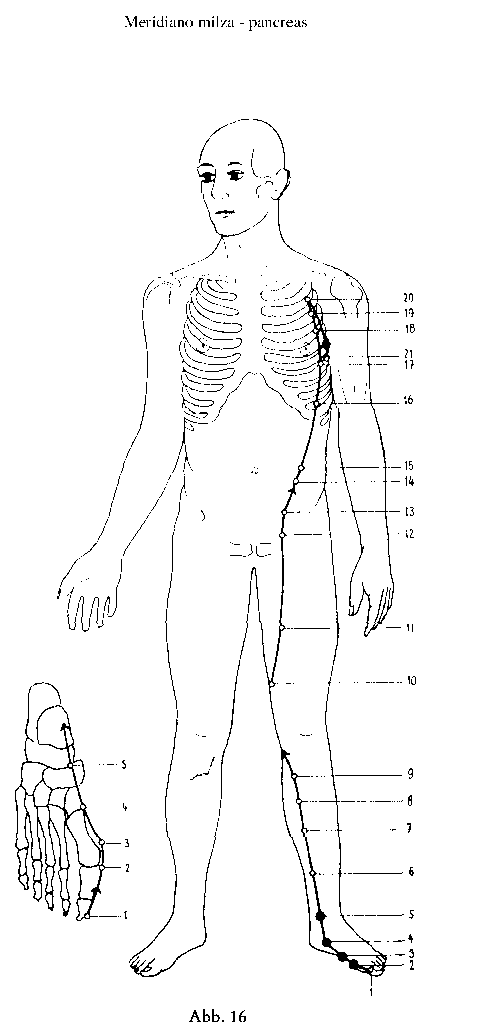

9.1.12

Meridiano di

milza/pancreas SP

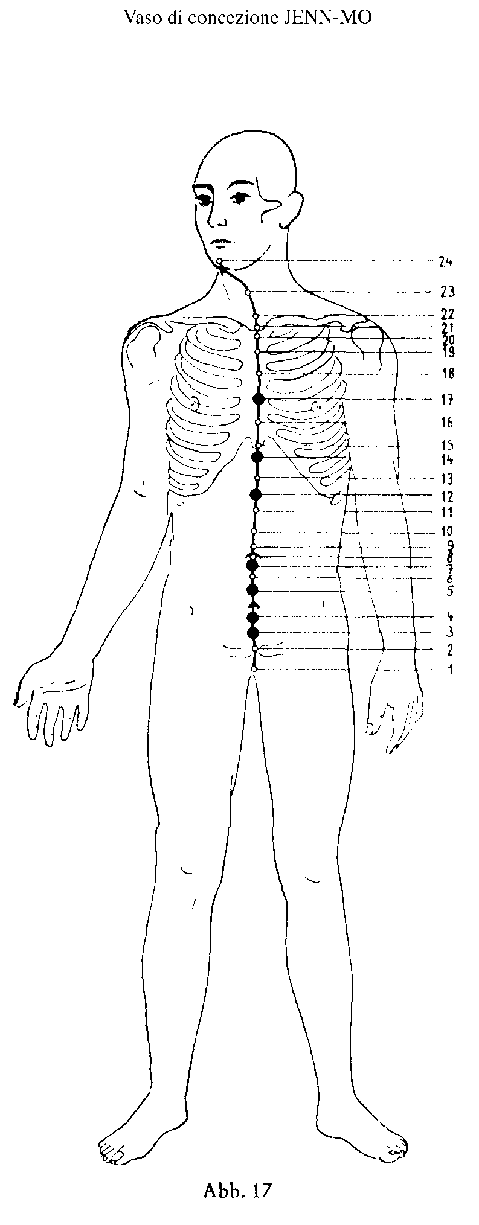

9.1.13

Vaso di concezione

JENN-MO JC

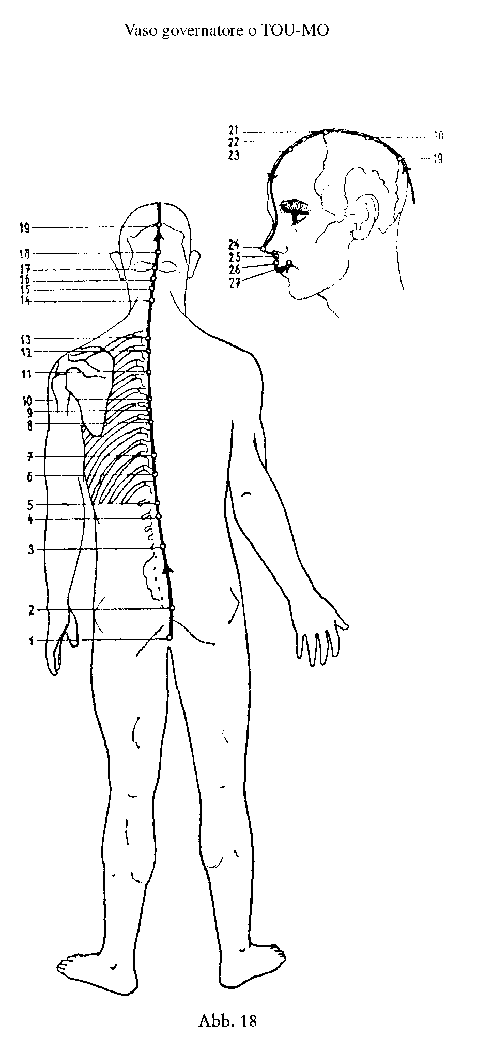

9.1.14

Vaso di guida TOU-MO JM

9.2 Indicazioni per l¹agopuntura

Tabella separata

Metodo

diagnostico e di trattamento basato sulla tradizione di medicina cinese con

concetti propri per il ³funzionamento² del corpo umano.

1.1

Medicina tradizionale cinese TCM (Traditional Cinese Medicine)

1.2

Terapie derivate

da tradizioni cinesi

1.1 Medicina tradizionale cinese TCM (Traditional Cinese Medicine)

La medicina

tradizionale cinese è, da una parte, di un impressionante pragmatismo. Per noi

è difficile applicarla (salvo forse l¹agopuntura) perchè ci manca tutto un

contesto socioculturale. Si tratta di un sistema diagnostico e terapeutico

proveniente della tradizione cinese con elementi di taoismo, confucianesimo e

buddismo, che usa fra altri metodi come agopuntura, auriculoterapia,

digitopressione, moxibustione, una larga gamma di medicamenti propri, non

contando le diverse tecniche di lavoro corporeo ed esercizi fisici e di

concentrazione, una dietetica e regole igieniche molto sviluppate.

L¹agopuntura

in Cina era piuttosto rara, perché i medici erano pagati per tener sano il

cliente, non per curarlo. Di conseguenza erano molto più divulgati i metodi

preventivi che quelli ³di riparazione². Ma anche nel contesto della cura era ed

è tutt¹ora molto più divulgata in Cina la cura con rimedi a base di piante,

minerali e animali che non l¹uso di aghi, moxibustione o digitopressione.

Basi

dell¹ideologia medica cinese sono YANG (dinamica a costo della stabilità) e

YING (armonia a costo dell¹evoluzione) il cui contrasto crea Qi (energia

vitale).

Un eccesso,

una concentrazione, un blocco, un ristagno o un accumulo² di QI in un organo o

una funzione rende YANG questo organo, mentre un ³vuoto, deflusso, dispersione,

mancanza ² di QI lo rende YIN.

La teoria

dei mutamenti come secondo pilastro ideologico si basa sulle regole della

natura (TAO, andamento) non su criteri trascendentali. Conseguentemente, in

questo concetto la malattia non è definita come prodotto finale di una catena

di causa ed effetto (etiologia, patogenesi, diagnosi, terapia) ma un processo

continuo influenzabile fra l¹altro stimolando l¹energia vitale QI.

La

³diagnostica² cinese (fra l¹altro polso e lingua) porta a ³terapie² individuali

altamente differenziate, che durante il loro corso, vengono continuamente

mutate e adattate.

1.2 Terapie

derivate da tradizioni cinesi

Ci sono innumerevoli

derivati di metodi cinesi, in parte abbastanza ³autentici² anche se nella

medicina cinese questi metodi non hanno il medesimo significato che in Europa.

Altri derivati si servono dell¹²anatomia cinese² combinata con strumenti

europei, altri ancora di interpretazioni anche azzardate di terminologia cinese

in una traduzione discutibile.

Sono

trattati i seguenti temi:

1.2.1 Tecniche usate in

occidente

1.2.4 Esercizi

e atteggiamenti, igiene cinese

1.2.6 Architettura

cinese (FENG SHUI)

1.2.7 Filosofie,

previsioni cinesi

1.2. 1 Tecniche usate in occidente

1.2.1.2 Agopuntura

dell¹occhio (J. Boel)

1.2.1.4 Agopuntura

ad iniezione

1.2.1.8 Elettroagopuntura

(Voll)

1.2.1.1 Agopuntura

Metodo

della medicina tradizionale cinese: aghi inseriti in punti specifici lungo dei

³meridiani² secondo un¹anatomia particolare, contro i più diversi disturbi. Le

forme occidentali possono differire notevolmente dalle forme tradizionali

cinesi. Anzitutto partono spesso da una interpretazione occidentale della

patologia.

1.2.1.2 Agopuntura

dell¹occhio (J. Boel)

Applicazione

di aghi sull¹occhio, partendo dalla convinzione che diversi organi dispongono

di punti di riflesso specifici sull¹occhio.

Applicazione

di aghi, pressione, bastoncini sull¹orecchio, partendo dalla convinzione che

diversi organi dispongono di punti di riflesso sull¹orecchio.

1.2.1.4 Agopuntura

ad iniezione

Iniezione

di sostanze nei punti di agopuntura (da anestetici locali fino all¹urina).

Metodo

della medicina tradizionale cinese che usa punti dell¹ => agopuntura:

massaggio a pressione per calmare, stimolare o diminuire dolori. Possibile come

autoterapia.

Metodo americano specializzato nella digitopressione

(specialmente i punti del meridiano della ³vescica urinaria² e del vaso guida

TOU MO).

Applicazione di calore (invece dell¹ago) sui punti

dell¹agopuntura tramite ³sigari² o coni prevalentemente di Hb. Achillea.

1.2.1.8 Elettroagopuntura

(Voll)

Stimolazione di agopunti con correnti elettriche a basso

voltaggio.

Stimolazione di agopunti con impulsi elettrici.

Applicazione di luce laser di bassa energia sui punti di

agopuntura.

Applicazione

di luce di diverso colore sugli agopunti.

In Cina

esiste una ricchissima fitoterapia popolare (combinata con minerali e sostanze

animali) che per difficoltà di cultura e mancanza di sostanze base è divulgata

in Europa solo sporadicamente e sotto forma di ipotetici rimedi di potenza e di

ringiovanimento.

Il lavoro

sul corpo come massaggi e digitopressione era molto divulgato in Cina e ha

trovato seguaci di ogni genere nei nostri paraggi.

1.2.3.3 Digitopressione, Jin Shin Do, Zero Balancing

1.2.3.5 Kinestesia, kinesiologia applicata, touch for health

1.2.3.6 Manipolazione

di ³trigger points²

1.2.3.1 Massaggio cinese:

Basato

strettamente sull¹intero sistema di medicina tradizionale cinese, usa diversi

tocchi e strisci per scopi terapeutici precisi. In Europa è poco divulgato

vista la difficoltà culturale ad assimilare i concetti medici cinesi e la

richiesta di virtuosità tecnica del tatto.

Tecnica di

digitopressione (automassaggio) di agopunti. Revitalizzato nel corso di un

programma di automedicazione popolare nell¹era di MAO-TSETUNG e divulgato anche

in europa. Il DO-IN completo usa anche altre tecniche oltre alla digitopressione.

1.2.3.3 Digitopressione,

Jin Shin Do, Zero Balancing :

Deriva dal

Do-In (automassaggio) della medicina tradizionale cinese, combinata con

elementi di shiatsu e osteopatici usati come terapia passiva.

Normalmente

fa uso solo di pochi punti vista la difficoltà di impararli tutti.

Metodo di

massaggio giapponese divulgato in Europa. Prevalentemente digitopressione

combinata con elementi di judo, do-in e massaggio antico giapponese, arricchita

di elementi di osteopatia e chiropratica.

1.2.3.5 Kinestesia,

kinesiologia applicata, touch for health:

Negli anni

¹60 Goodheart, un chiropratico, scoprì legami riflessologici tra vertebre,

nervi, muscoli da una parte e sistemi neurolinfatici, neurovascolari, nervi

periferici, liquido cerebrospinale e ³meridiani² dell¹agopuntura cinese

dall¹altra. In base a ciò furono sviluppate tecniche diagnostiche e

terapeutiche usando e reintegrando diverse altre tecniche come la ³polarity²

(nel ³Touch for Health²), la digitopressione cinese e giapponese, l¹osteopatia,

il CranioSacrale e la chiropratica.

1.2.3.6 Manipolazione

di ³trigger points² (³trigger² -> grilletto):

Usa dei

nessi empiricamente osservati tra muscoli dolorosi e punti che rinforzano il

dolore (trigger point). Si stimola la zona di dolore, anestetizzando/ calmando

il trigger point allo scopo di far sparire il dolore. Tecnica molto simile al

trattamento ³locus dolendi² dell¹agopuntura e della digitopressione.

1.2.4 Esercizi

e atteggiamenti, igiene cinese

Esercizi di

tradizione cinese. In parte usati per scopi terapeutici.

Esercizi di

tradizione cinese. In parte usati per scopi terapeutici.

Tecnica di

autotrattamento cinese basata su un atteggiamento preciso usando digitopressione,

esercizi, massaggi, respirazioni, percussioni, martellamenti e frizioni allo

scopo di riequilibrare l¹energia del corpo.

In Cina,

fra le classi ricche, la dietetica era ed è molto importante grazie a una lunga

cultura che abbina al cibo un fondamentale posto nell¹apporto, asporto ed

equilibrio dell¹energia vitale. Nei nostri paraggi è poco conosciuta e mal

applicabile a causa delle diverse tradizioni alimentari.

Feng Shui e

altri metodi architettonici esterni e interni: metodo di medicina tradizionale

cinese per minimizzare gli influssi esterni provenienti dalla costruzione

architettonica e dalle ³forze ambientali².

Metodo

cinese di previsione del futuro. Raramente usato per scopi

diagnostici/terapeutici.

³Strada²:

filisofia/ideologia/modo di vivere cinese. Certe discipline sono usate per

scopi terapeutici.

La medicina

tradizionale cinese è originalmente frutto di concetti taoisti e di

confucianesimo, cresciuta su una ricca tradizione popolare. Più tardi fu anche

influenzata dal buddismo, specialmente per mediazione dei monaci tibetani. Fu

codificata la prima volta intorno al 200 a.C. e divenne soggetto di una

professione specializzata.

2.1 Nessi con altre culture mediche

2.2 Modelli di medicina cinese

2.3 Interpretazioni occidentali

2.5 Tecnica di trattamento dei punti

2.1 Nessi

con altre culture mediche

Sono tanti

i nessi storici con le culture mediche ayurvediche e tibetane, le quali sono

state introdotte nella medicina cinese taoista durante i periodi della

divulgazione di idee induiste e buddiste nel regno cinese.

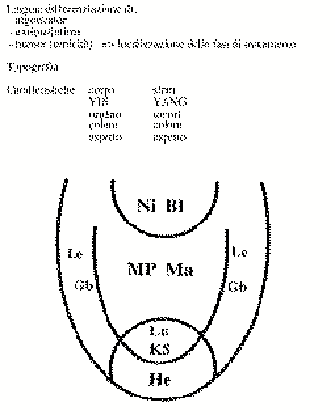

YIN &

YANG, QI, meridiani, mutamenti, elementi, induttori,

2.2.4 La

circolazione energetica nei meridiani

2.2.5 Le

cinque fasi di mutamento

2.2.7 Il

modello dei sei stadi

2.2.8 Il

modello dei quattro stadi

. YIN

significava originariamente il pendio verso settentrione di una valle (ombroso,

umido, fresco)

. YANG

significava originariamente il pendio verso meridione di una valle (luminoso,

secco, caldo)

. QI

significava la forza del vapore che alzava il coperchio della pentola del riso

bollente.

In senso

figurato i vecchi cinesi si immaginavano un complemento equilibrato di YIN e

YANG abile a lasciar scorrere liberamente il QI (spesso tradotto come

³energia², ³energia vitale², ma anche come ³soffio²).

Secondo

Bertrand Russel, YANG è dinamica a scapito della stabilità, YIN è armonia a

scapito del progresso.

In questo

senso vennero e vengono abbinate a YIN e YANG tante proprietà polari come:

YANG YIN

cielo terra

giorno notte

luminoso scuro

primavera/estate autunno/inverno

uomo donna

in alto in

basso

verso l¹esterno verso

l¹interno

superficialità profondità

iperfunzioni ipofunzioni

energetico materiale

funzionale strutturale

dinamico statico

In senso

³patologico² lo YIN corrisponde all¹incirca a sottofunzioni (ipo- colinergico,

vagotonico ), lo YANG a sovrafunzioni (iper- adrenergico, simpatotonico ).

Secondo i

concetti taoisti ci sono diverse fonti energetiche:

genetica,

disposizione, costituzione

nutrizione

respirazione

ambiente

culturale e naturale

energie

cosmiche (stelle, pianeti )

energia

intersessuale (erotica)

L¹energia

consumata deve essere sostituita non importa da quale fonte. Se il livello

energetico scende sotto un determinato livello, la persona muore.

L¹energia

circola nell¹organismo lungo dei percorsi ben definiti e in ritmi stabiliti.

I percorsi

di circolazione energetica in occidente sono chiamati ³meridiani² (KING).

Esistono 12 meridiani disposti a coppia spettrale a destra e sinistra del corpo

(24 percorsi).

I meridiani

portano i nomi di organi o gruppi funzionali. Secondo la classificazione di

questi organi o funzioni, anche i meridiani sono classificati come YIN o YANG,

il che non significa che in essi circoli solo energia QI del tipo YIN o YANG.

denominazione qualità

regione

percorso

attività

mass effetti primordiali

ora

locale

I

cuore C

YIN interno,

volare torace

laterale => dita 1214

psichici

II

intestino tenue IT

YANG esterno,

dorsale dita

=> testa 1416

spasmolitici,

mucose

III

vescica (urinaria) VU

YANG esterno, dorsale testa

=> dita dei piedi 1618

equilibrio

elettrolitico

IV

rene R

YIN interno,

volare dita

dei piedi => torace lat. 1820

dissimilativi,

circolat.

V

pericardio PC

YIN interno,

volare torace

laterale => dita 2022

circolat./sessual.

VI

triplice riscal. T

YANG esterno,

dorsale dita

=> testa 2224

resp./digest./urogen.

VII

cistifellea VF

YANG esterno, dorsale testa

=> dita dei piedi 2402

spasmolitici/psichici

VIII

fegato (hepar) H

YIN interno,

volare dita

dei piedi => torace lat. 0204

assimilativi

IX

polmone P

YIN interno,

volare torace

laterale => dita 0406

respirazione,

ritenzioni

X

intestino crasso IC

YANG esterno,

dorsale dita

=> testa 0608

mucose,

escrezione

XI

stomaco S

YANG esterno,

dorsale testa

=> dita dei piedi 0810

digest./circol./psiche

XII

milza/pancreas SP

YIN interno,

volare dita

dei piedi => torace lat. 1012

tessuto

connettivo

Oltre

ai dodici paia di meridiani ci sono due ³vasi²:

XIII

vaso concezione JM-mediana

ventrale ano

=> mento -somatica

regionale

XIV vaso

governatore TM

-mediana dorsale ano

=> occipite => labbro sup. - caudale somatica; craniale psichica

Le

denominazioni, enumerazioni e abbreviazioni variano secondo la lingua e

l¹autore che li traspone dal Cinese. Per questo testo ho usato delle sigle che

sono frequenti nelle lingue latine.

Chi

intendesse studiare ³anatomia cinese² deve servirsi di tavole e tabelle che

indicano con cautela il percorso dei meridiani.

2.2.4 La

circolazione energetica nei meridiani

La

circolazione dell¹energia si immagina in tre ³cicli²a quattro percorsi seguendo

uno schema:

percorso 1o

ciclo 2

o ciclo 3

o ciclo

torace laterale => dita I

cuore C, V

pericardio PC IX

polmone P

dita => testa II

intestino tenue IT VI

triplice riscaldatore T X

intestino crasso IC

testa => dita dei piedi I II

vescica VU VII

cistifellea VF, XI

stomaco S

dita dei piedi=>torace lat IV

rene R VIII

fegato H, XII

milza/pancreas SP

L¹energia

circola ritmicamente in periodi di 24 ore così che il flusso in un meridiano a

una determinata ora è al massimo e a un¹altra al minimo.

2.2.5 Le cinque

fasi di mutamento e gli ³elementi²

Il concetto

taoista cinese si basa fra l¹altro sulle ³cinque fasi di mutamento², intese

come continuo processo di trasmutazione di tutte le cose. Le cinque fasi di

mutamento vennero ³battezzate² per scopi mnemonici con i nomi di legno, fuoco,

terra, metallo e acqua.

Questo

concetto viene spesso paragonato con i quattro elementi della tradizione

europea (acqua, fuoco, terra e aria), secondo me si tratta di un paragone che

ignora completamente il contrasto tra il modello strutturale/statico greco e il

concetto funzionale/dinamico taoista. Chi è pratico del concetto degli elementi

tradizionali europei noti bene nella seguente tabella i contrasti e le analogie

tra i due modelli che hanno in comune quasi solo i nomi di tre criteri (fuoco,

terra, acqua) senza ulteriori nessi.

Infatti

questo concetto (taoista) non serve per caratterizzare una persona, ma per

stabilire il suo stato attuale dinamico/energetico, per scoprire squilibri,

blocchi, impedimenti momentanei e per influenzarli in modo che possa scorrere

liberamente il

QI tra un

YIN e uno YANG equilibrati.

analogia

legno

fuoco

terra

metallo

a cqua

meridiano

YIN fegato H cuore

C milza/pancr.

SP polmone

P rene

R

YANG vescica bil. VF intest.tenue IT stomaco S intest.crasso IC vescica urin. VU

YIN

pericardo

P

YANG

tripl.risc. T

temperatura

tiepido

caldo

gradevole

fresco

gelido

gusto

aspro,

acido amaro

dolce

piccante

salato

colore

verde,

blu rosso

giallo

bianco

nero

voce

urlare

ridere

cantare

piangere

sospirare

comportamento

sforzato

agitato

orale

tossire

tremare

odore

rancido,

acido carbonizzato

aromatico

rancio,

muffa marcio

clima

vento

caldo

umidità

siccità freddo

sviluppo nascita

giovinezza

adulto

senescenza

morte,

saggezza

stagione

primavera

estate

estate

indiana autunno

inverno

direzione

occidente

(EU) meridione

centro oriente

(EU) settentrione

emozione

rabbia,

ira voglia,

gioia pensieroso

melanconia

paura

psiche

autoespressivo

sovravisione

riflessivo

vegetativo

dominante

tessuto

motorio

vasi

carne,

connettivo pelle

ossa

sensi

visivo lingua

gusto

olfatto

udito

pianeti

giove marte

saturno

venere

mercurio

rappresentazione

unghie viso

labbra pelo

capelli

virtù

bontà

morale,

costumi fiducia

giustizia

saggezza

polso

C.sin.:chord.

Po.dx.:exundans

C.dx.:longus

Po.dx.:superfic.

Pe.dx./sin.:mersus*

* C:

clusa => centro Po:

pollex => verso il pollice Pe:

pes => verso il gomito dx.

=> destra sin. => sinistra

chord(ialis) =>²cordoso² exundans => ³ondulante² longus => lungo superfic(ialis) => superficiale

Una tecnica

terapeutica della TCM consiste nella valutazione (diagnosi) del paziente circa

il suo stato attuale energetico, relativo alle cinque fasi di mutamenti e in

misura da facilitare il mutamento usando consigli comportamentali e dietetici,

esercizi, rimedi vegetali, minerali e animali, digitopressione e agopuntura su

punti definiti come ³cinque induttori² o punti antichi.

Secondo lo

stato attuale energetico di un paziente, certi medici cinesi usano punti ³dei

cinque induttori² che non corrispondono necessariamente alla teoria del flusso

energetico nei meridiani, per facilitare il mutamento servendosi delle regole

³madre- figlio², del ³ciclo di sheng² o della ³grande puntura²

2.2.7 Il

modello dei sei stadi

Modello di

equilibrio energetico usato per malattie infettive febbrili

2.2.8 il modello dei quattro stadi

Modello

usato sin dal 500 per cosidette malattie ³indotte da calore²

La maggior

parte degli agopunti si trovano lungo i meridiani e i vasi. Servono

terapeuticamente per equilibrare dei flussi energetici disturbati.

pass.

ass allarme

pti conc. disp. fonte Luo Shu Mu mass. min.

I cuore

C

9

C9

C7

C7

C5

VU15

JM14

1113

2301

II intestino

tenue IT

19

IT3 IT8 IT4 IT7 VU27 JM4 1315

0103

III vescica (urinaria) VU

67

VU67 VU65 VU64 VU58

VU28 M3 1517

0305

IV rene

R

27

R7 R1 R3

R4

VU23

VF25

1719

0507

V pericardo

PC

9

PC9

PC7 PC7 PC6 VU14 JM17 1921 0709

VI triplice

riscal. T

23

T3 T10 T4 T5

VU22

JM5

2123

0911

VII cistifellea

VF 44

VF43 VF38 VF40 VF37

VU19 VF23 2301

1113

VIII fegato

(hepar) H

14

H8 H2 H3

H5

VU18

H14

0103

1315

IX polmone

P

11 P9 P5 P9

P7

VU13

P1

0305

1517

X intestino

crasso IC

20

IC11 IC2 IC4 IC6 VU25 S25 0507

1719

XI stomaco

S 45

S41 S45 S42 S40 VU21 JM12 0709 1921

XII milza/pancreas

SP 21

SP2 SP5 SP3 SP4 VU20 H13 0911

2123

XIII vaso

di concez. JM

28

XIV vaso

di guida TM

24

Totale

361

Altri

autori parlano di 600700 punti che hanno tutti un preciso nome cinese (e non

un¹enumerazione) (gli altri punti non si trovano sui meridiani).

Punti

principali

di

concentrazione (tonificante): concentra l¹energia nel meridiano scarso di

energia (oro)

di

dispersione (sedativo): disperde l¹energia nel meridiano ³bloccato² (argento,

moxa)

Punti

speciali

di fonte:

amplifica l¹effetto dei punti di concentrazione e di dispersione

di

passaggio (luo): transizione di energia tra meridiani ³vuoti² e ³pieni²

di

allarme (mu): ipersensibile in caso di disturbo dell¹organo o della funzione

di

assentimento (shu): regolano l¹energia scarsa o ³bloccata² tramite

³tonificazione² o ³dispersione²

Punti

ausiliari

di

riunione: equilibra il flusso energetico di diversi meridiani in una volta sola

cardinali: deviano flussi energetici di meridiani

all¹infuori dei meridiani e personali: a scopo sintomatico o terapeutico

2.3 Interpretazioni

occidentali

La

naturopatia europea e nordamericana, di tutto il ricco patrimonio Cinese era

affascinata prevalentemente dalle terapie derivate dai meridiani e dagli

agopunti. È veramente seducente l¹idea che la stimolazione di determinati punti

sulla superficie dell¹organismo possa curare delle malattie.

Malauguratamente

è un¹idea europea che al riducente e semplicistico aggiunge una

generalizzazione che è estranea a concetti cinesi. Se fosse fattibile così, i

Cinesi come popolo pragmatico l¹avrebbero scoperto da centinaia di anni e

abbandonato il resto (maggior parte) della loro ricchissima cultura

medica/sanitaria. Non si sarebbero neanche sentiti costretti ad introdurre

negli ultimi cinquant¹anni nella loro società dei metodi diagnostici e

terapeutici razionali e cari agli europei (concetti a loro altrettanto estranei

come a noi i loro tradizionali).

Ciononostante

era ed è un arricchimento del repertorio medico naturalista, che in determinati

casi mostra anche notevoli successi (terapie palliative del dolore, complemento

a terapie di malattie croniche).

Sin

dall¹inizio dell¹applicazione occidentale ai nostri medici si poneva il problema

di trovare dei nessi tra una ³patologia occidentale² (p.es. mal di testa,

cinese ³vento del fegato²) e dei ³punti terapeutici orientali² (p.es. VC3,

TM16, VU31, JM6, VU2, IC20, ). Innumerevoli medici occidentali hanno lavorato

e lavorano per trovare delle indicazioni riproducibili. Alla fine di questo

testo ho elencato un esempio.

La

diagnostica cinese valuta lo stato energetico attuale del paziente e coinvolge

anamnesi:

- malattie

subite

- attuale

con sintomi in relazione dell¹ora (orario dei meridiani)

- modalità

simile all¹omeopatia

abitudini

nutritive

diagnosi

del polso

diagnosi

della lingua

palpazione di sensibilità e consistenza specialmente dei punti di allarme e

punti di assentimento (ma anche di altri).

2.4.3 Palpazione di punti d¹allarme e di punti di assentimento

2.4.1 diagnosi del polso

Il polso

viene palpato in 3 punti su ambedue le parti, sopra il polso e con due

pressioni diverse. L¹impressione delle qualità di queste 12 sensazioni fornisce

(a chi è in grado di percepirla, distinguerla e formularla) un¹informazione del

livello energetico dei 12 meridiani.

L¹ispezione

della lingua fornisce all¹esperto delle informazioni sia sullo stato energetico

di diversi meridiani, sul substrato corporeo e la costituzione e sull¹economia

dei liquidi corporei

2.4.3 Palpazione

di punti d¹allarme e di punti di assentimento

Poiché la

diagnosi del polso e della lingua sono difficili da imparare, molti medici

occidentali si servono prevalentemente di questa tecnica per decifrare il

livello energetico dei diversi meridiani o per trovare in modo sintomatico

delle funzioni impedite.

2.5 Tecnica

di trattamento dei punti

Modi e

concetti di stimolazione.

2.5.2 Concetti

di stimolazione

Classicamente

si usava e si usa:

- il

massaggio del punto con l¹unghia a pressione forte in senso orario

(tonificante)

- il

massaggio del punto con il polpastrello a pressione dolce in senso antiorario

(sedativo)

- coppette

applicabili sui punti coinvolti

-

moxibustione (sigari di achillea) prevalentemente per tonificare stati YIN

- aghi di

argento prevalentemente per sedazione di stati YANG

- aghi di

oro prevalentemente per tonificare stati YIN

Oggi si usano

spesso anche:

- aghi

monouso di acciaio

-

stimolatori elettrici (anche per la localizzazione esatta del punto,

p.es.SEARCHNSTIM)

- luce

laser di bassa energia

- luce di

diversi colori (cromopuntura)

- iniezioni

e spray di anestetici locali (p.es.Xylocaina) su punti dolenti

- criospray

(freddo, p.es. etilcloride e i Sintetica, Mendrisio) su punti dolenti

Il discorso

di ³sedazione² e di ³tonificazione² scombussola spesso il principiante:

- ago

(sedativo) e moxibustione (tonificante);

- pressione

unghia senso orario (tonificante) o polpastrello antiorario (sedativo);

- ago in

oro (tonificante) o in argento (sedativo);

- coppette,

aghi di acciaio monouso, anestetici locali, luce, elettricità non definiti come

sedativi o tonificanti.

Nell¹agopuntura

occidentale la maggior parte dei terapisti è oggi del parere che qualsiasi

stimolo equilibri il flusso energetico in modo che in uno stato di ³vuoto² si

³riempie² e in uno stato di eccedenza si fa defluire. Secondo questo concetto,

la scelta di uno strumento piuttosto ³sedativo² o ³tonificante² facilita solo

il processo.

2.5.2 Concetti

di stimolazione

Secondo le

capacità del medico agopuntore, i suoi obiettivi terapeutici e le necessità del

caso, egli userà diversi concetti di stimolazione:

2.5.2.1 Stimolazione

³locus dolendi²

2.5.2.4 Punti di riassestamento energetico

2.5.2.1 Stimolazione

³locus dolendi²

Si stimola

il punto dolente con un ago ad una profondità di 4 20 mm.

Efficace

(spesso per un periodo limitato) in caso di spasmi muscolari e di nevralgie.

Punti non

necessariamente situati su meridiani che hanno una diretta relazione

diagnostica/terapeutica con la disfunzione di un determinato organo (riflesso

cuteoviscerale). Parecchi di loro sono punti di assentimento degli organi

principali secondo l¹anatomia cinese.

Esempio:

Il punto

maestro dello stomaco VU21 corrisponde al ³punto di assentimento SHU²: 2 cun

(dito, pollice) laterale alla mediana tra i processi laterali della 12a

vertebre toracica e la 1 a lombare:

- sensibile

in pressoché tutte le patologie strutturali e funzionali dello stomaco

- la

stimolazione cambia con grande probabilità la sintomatologia.

Con

l¹evoluzione dell¹agopuntura si scoprì una grande quantità di punti che erano

riferiti a specifici disturbi più o meno ristretti o vasti e più o meno

combinati con altri punti. Si tratta in totale di ca. 750 punti noti e

descritti. A chi è pratico e conosce bene il significato dei principali, questi

servono sia come strumento diagnostico che terapeutico, in modo che il medico

cinese esamina la loro sensibilità e trova così velocemente una combinazione da

stimolare che fa sparire almeno il sintomo e spesso riassesta l¹omeostasi

energetica.

Una

proposta, soprattutto di questo tipo, si trova nell¹annesso.

2.5.2.4 Punti di riassestamento

energetico

Il concetto

cinese interpreta la malattia come disturbo nei complicati meccanismi di regolazione delle funzioni

dell¹organismo. Oltre all¹intervento locale sul luogo dolente, sull¹organo

disturbato e sui sintomi, e a monte di tutto questo, interessa quindi come

ultimo obiettivo armonizzare tutti i processi regolativi, trattati come

energetici. È evidente che è importante intuire dove, quando e come intervenire

per dare un colpo di mano alla regolazione dell¹organismo sfasato.

Un

trattamento TCM auspica l¹equilibrio del flusso del QI impedito per togliere il

disagio corporeo alla base. Questo concetto è di difficile approccio per la

cultura medica occidentale.

Le

spiegazioni delle malattie secondo la TCM sono spesso in contrasto con quelle

occidentali.

All¹interno

del concetto taoistico cinese verso il mondo, la vita e la cultura umana è

spiegabile e plausibile il funzionamento della TCM: usando i nostri concetti

occidentali un tale tentativo o distorce il concetto taoista o porta a

deduzioni e analogie tirate per i capelli.

Nella Cina

di oggi la TCM viene applicata prevalentemente per disturbi neurovegetativi e

come complemento in malattie croniche o lesioni gravi di organi.

In

occidente secondo certi seguaci ³funziona² pressoché per tutte le malattie e

disturbi, altri la applicano prevalentemente per disturbi psicosomatici,

malattie croniche e per combattere dolori.

Lo studio

farmacologico di rimedi cinesi, tibetani e giapponesi è solo all¹inizio ed è

difficile per diverse cause. Esistono primi risultati positivi per malattie

dermiche.

6.0 Rischi

e controindicazioni

Rischioso

se usato come unico metodo diagnostico/terapeutico, perchè possono sfuggire

alterazioni organiche come neoplasmi e si può ritardare una cura adatta.

I rimedi (farmaci)

sono problematici per mancante assicurazione della qualità: si scoprono spesso

rimedi ³falsificati² e contaminati con metalli pesanti e altri tossici

ambientali.

Secondo il

caso e la tradizione cinese, da anni fino a ³vita natural durante², perché si

tratta di una continua correzione della dinamica regolativa dell¹organismo.

Schweizerische

Aerztegesellschaft für

Akupunktur

und Chinesische Medizin

Hus am

Sportplatz

Postfach

566

CH-8134

Adliswil

Bischko,

Johannes: Einführung in die Akupunktur Haug 1970

Hausser,

Peter (Hsg.): Energetische Medizin, Peter Lang, Bern 1988

Bettschart,

R et alt.: Bittere Naturmedizin, Kiepenheuer und Witsch 1995

Marcelli,

Stefano: Agopuntura in tasca; IPSA Editore, ISBN 88-7676-119-5

Tibaldi,

Ettore(pres.): L¹agopuntura; Accademia cinese di medicina tradizionale;

Teti

editore Yahiro, Yuji: keiraku shiatsu; edizione red.

9.1 Elementi di ³anatomia e fisiologia cinese²

9.2 Indicazioni per l¹agopuntura

9.1 Elementi

di ³anatomia e fisiologia cinese²

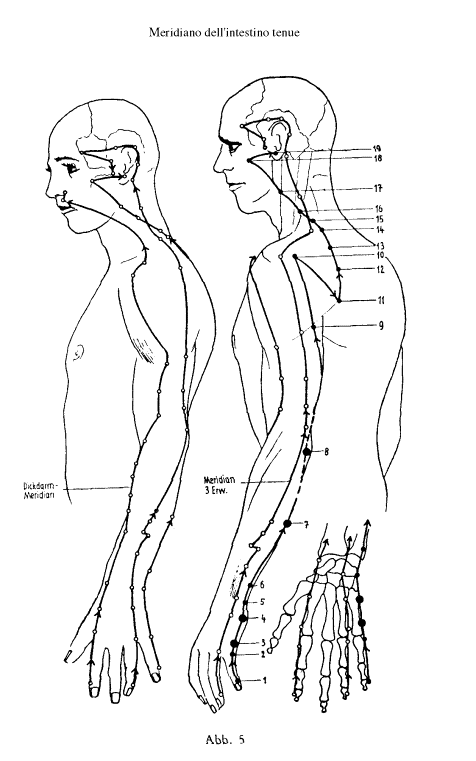

9.1.2 Meridiano

dell¹intestino tenue IT

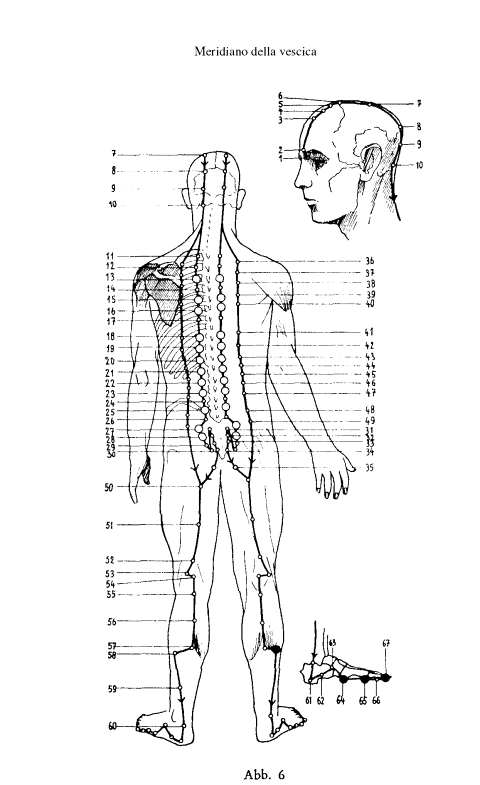

9.1.3 Meridiano

della vescica urinaria VU

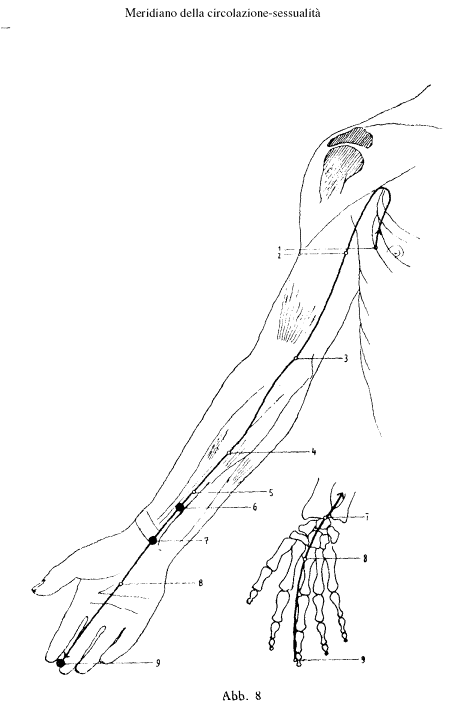

9.1.5 Meridiano

del pericardio P

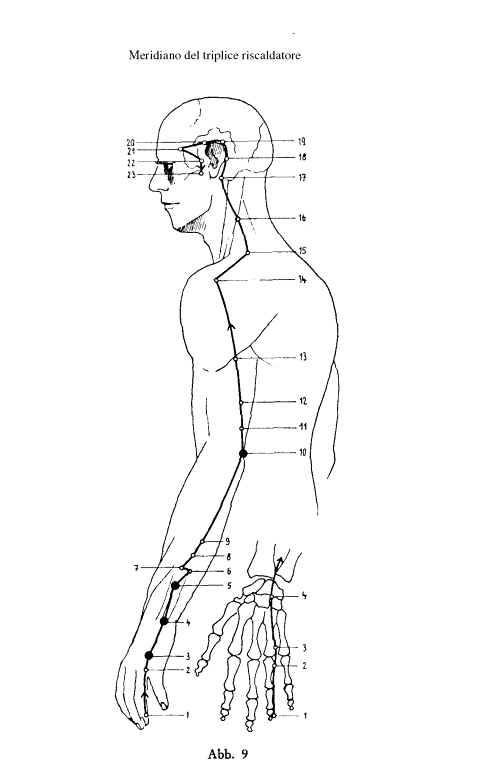

9.1.6 Meridiano

del triplice riscaldatore T

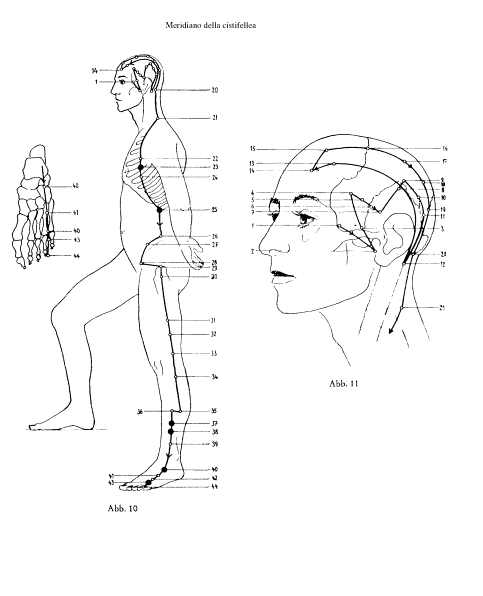

9.1.7 Meridiano

della cistifellea VF

9.1.10 Meridiano

dell¹intestino crasso IC

9.1.11 Meridiano

dello stomaco S

9.1.12 Meridiano

di milza/pancreas SP

9.1.13 Vaso

di concezione JENN-MO JC

9.1.14 Vaso

di guida TOU-MO JM

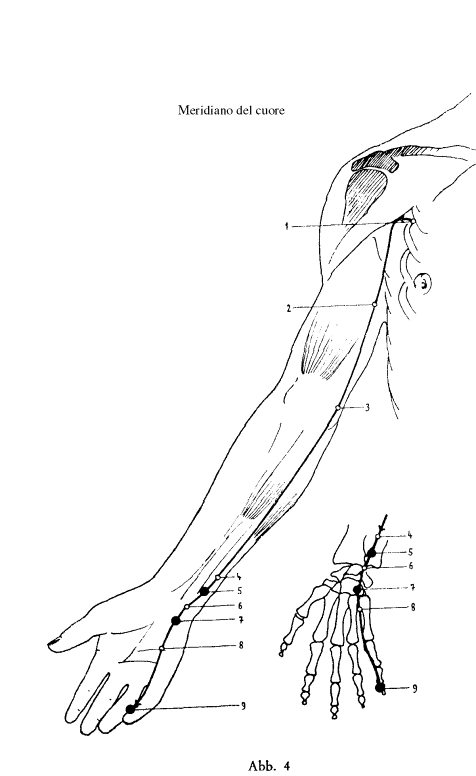

Effetti

prevalentemente psichici.

9.1.2 Meridiano dell¹intestino tenue IT

Spasmolitico

e effetti sulle mucose.

9.1.3 Meridiano della vescica urinaria VU

Effetti

sugli organi di escrezione.

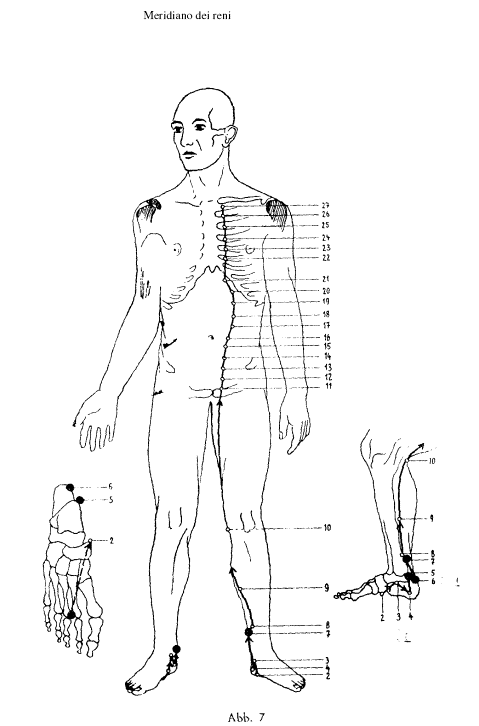

9.1.4 Meridiano del rene R

Effetti

dissimilativi ed effetti circolatori tramite le ghiandole surrenali.

9.1.5 Meridiano del pericardio P

Effetti

sulla circolazione e la sessualità.

9.1.6 Meridiano del triplice riscaldatore T

Sostiene

funzioni di respirazione, digestione e urogenitali.

9.1.7 Meridiano della cistifellea VF (vescica fellea)

Effetti

spasmolitici e psichici.

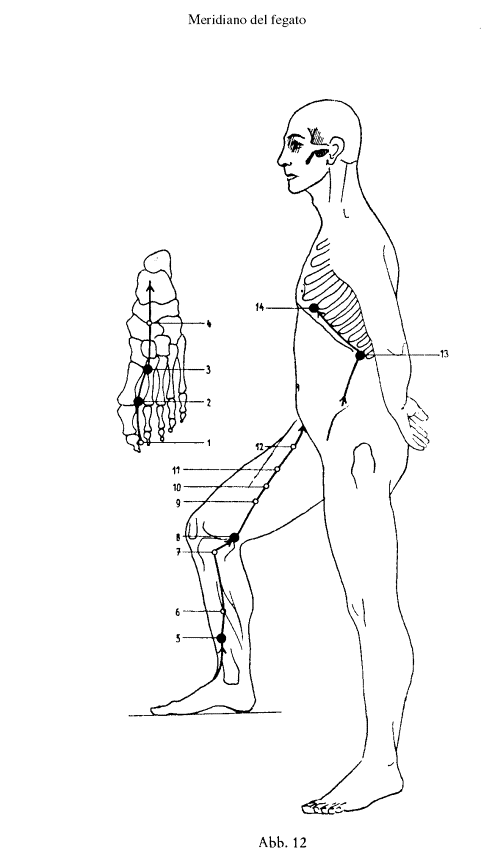

9.1.8 Meridiano del fegato H (hepar)

Funzioni di

assimilazione.

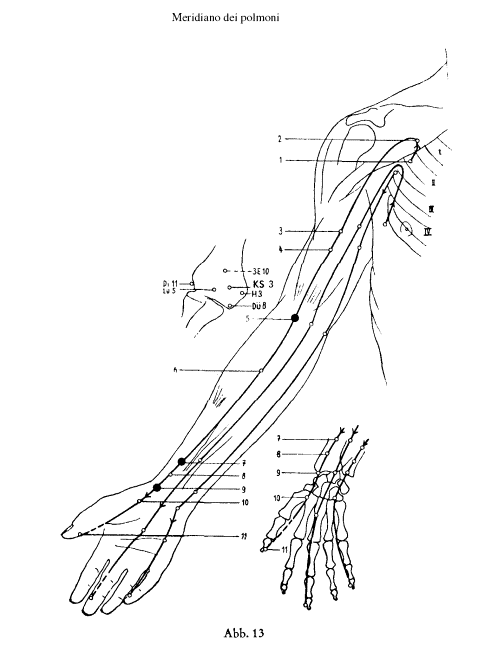

9.1.9 Meridiano del polmone P

Respirazione

e ritenzioni.

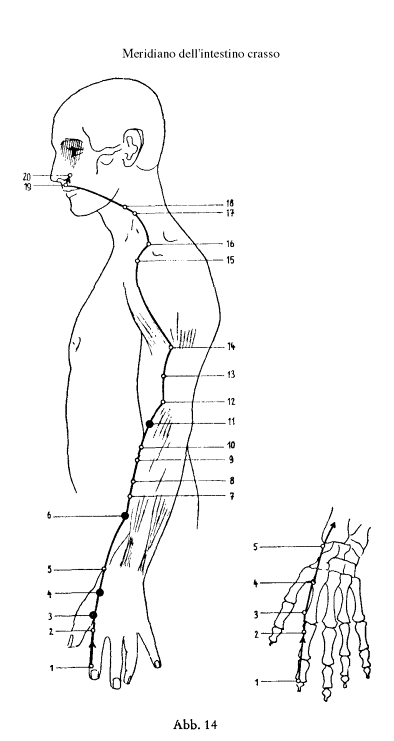

9.1.10 Meridiano dell¹intestino crasso IC

Effetti

sulle mucose e l¹escrezione.

9.1.11 Meridiano dello stomaco S

Effetti

sulla digestione e circolazione, equilibrante psichico.

9.1.12 Meridiano di milza/pancreas SP (splen, pancreas)

Effetti

principali sul tessuto connettivo.

9.1.13 Vaso di concezione JENN-MO JC

Effetti

somatici sulla regione locale.

9.1.14 Vaso governatore TOU-MO JM

Parte

caudale: effetti somatici (spec. urogenitale); parte craniale: effetti

psichici.

9.2 Indicazioni per l¹agopuntura

Vedi

tabella separata

Il testo stampato è reperibile

presso: LASER: Mario Santoro

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |