|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 12, 2005 |

|

Indice della pagina 1.1

Terapie manuali

di tradizioni orientali 1.3 Terapie manuali articolative 1.4 Massaggi del tessuto

connettivo, muscoli 1.7 Terapie manuali con

scopi psichici 3.8 Proprietà del tessuto

umano 3.10 Percezione, tocco, reazione 3.11 Meccanismi neurofisiologici |

MN 4.4 Elementi di terapie

manuali

© Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: MmP 22

|

Esistono diversi metodi passivi

di lavoro corporeo:

€ una serie si basa su riflessi

di diverso tipo (neurologici, vasomotori, ³energetici², ³informatori², motori o

di tipo occulto)

€ un altro

gruppo si basa più direttamente sulle strutture corporee, (ossa e

articolazioni, tessuto connettivo, muscoli, viscere ecc.).

In pratica,

è difficile distinguere le tecniche secondo questi criteri, perché nel lavoro

corporeo si tocca sempre la pelle e non si può sapere quale effetto, sul

tessuto sottostante, sia diretto e quale riflessivo, vale a dire se l¹effetto

sia meccanico, ³idraulico², elettromagnetico, neurologico e informatico,

³energetico² o di tipo sconosciuto.

Con

³riflessivo² nel senso occidentale si intende l¹effetto su zone collegate

tramite tessuto connettivo, vasi sanguigni o linfatici e nervi con organi

interni, allo scopo di influenzare il funzionamento di questi organi.

L¹idea del

nesso tra zone cutanee e organi interni esiste da millenni ed è usata anche

dalla neurologia clinica (zone di Head, dermatomeri, ³trigger points²).

In medicina alternativa si usano tante teorie per giustificare il fatto. Anche diverse terapie non manuali si basano sul principio riflessivo: agopuntura, ³neuralterapia², TENS, diverse terapie che usano il caldo e il freddo e persino delle tecniche ³deviative e di smaltimento² sono interpretabili come ³riflessive².

1.1 Terapie manuali basate su tradizioni orientali

1.3 Terapie manuali rivolte prevalentemente a ossa e articolazioni

1.4 Massaggi del tessuto connettivo, muscoli

1.7 Terapie

manuali prevalentemente con scopi psichici

1.1 Terapie

manuali basate su tradizioni orientali

Le tecniche

di lavoro corporeo orientale si basano sui concetti ³anatomici² e ³fisiologici²

orientali, sia cinesi sia indiani.Sono trattati i seguenti temi:

1.1.1 Tradizione

cinese e giapponese

1.1.1 Tradizione

cinese e giapponese

Basato

strettamente sull¹intero sistema di medicina tradizionale cinese, usa diversi

tocchi e strisci per scopi terapeutici precisi. In Europa è poco divulgato

vista la difficoltà culturale ad assimilare i concetti medici cinesi e la

richiesta di virtuosità tecnica del tatto.

Digitopressione

e automassaggio della medicina tradizionale cinese basati sul concetto di

meridiani, elementi, agopunti della medicina cinese.

Metodo di

massaggio giapponese divulgato in Europa. Prevalentemente digitopressione (con

prevalenza delle funzioni dei ³meridiani²), combinata con elementi di judo,

do-in e massaggio antico giapponese, arricchita di elementi di osteopatia e

chiropratica occidentale.

I più noti

in occidente sono i diversi rami della tradizione ayurvedica con i relativi

concetti anatomici e fisiologici. Applicazioni di tradizione popolare sono

tecniche di massaggio per bambini e tecniche di ³riaggiustamento² di

articolazioni e di ³allentamento di muscoli dolenti² nelle tradizioni

artigianali.

Diverse

tecniche provenienti della medicina ayurvedica: ³terapia di drenaggio²,

³terapia nutritiva² differenziata in ³terapia assimilativa², ³terapia con gli

oli² e ³terapia astringente².

Vengono

applicate delle tecniche che si attengono principalmente a tre fonti:

€ la

riflessologia ³classica², basata su lavori di Fitzgerald, Ingham e Marquart

sin¹ dal 1913

€ la

riflessologia ³neurologica² a partire della scoperta delle zone di Head,

dermatomeri, trigger points

€

riflessologia occidentale basata su modelli cinesi e indiani.

Sono trattati i seguenti temi:

1.2.2 Massaggio

riflessologico del piede

1.2.3 Massaggio riflessologico dell¹orecchio, delle mani

1.2.4 Manipolazione

delle zone di Head

1.2.5 Manipolazione

di dermatomi

1.2.6 Manipolazione

di ³trigger points²

1.2.7 Digitopressione,

Jin Shin Do, Zero Balancing

1.2.8 Kinestesia, Kinesiologia applicata, touch for health

1.2.1 Massaggio

zonale

Fitzgerald

nel 1913 ha definito in doppio sul corpo umano cinque zone longitudinali

partendo dal mignolo della mano fino al mignolo del piede. Si massaggia una

zona allo scopo di raggiungere gli organi ad essa connessi. Eunice Ingham,

basandosi su queste ricerche sviluppò il ³massaggio riflessogeno del piede²,

altri terapeuti ne svilupparono su altre parti del corpo. Interessante

³similitudine² con i meridiani dell¹agopuntura cinese.

1.2.2 Massaggio

riflessologico del piede

Ingham, in

base alla teoria zonale, ha sviluppato una topografia degli organi sul piede.

1.2.3 Massaggio

riflessologico di orecchio, mani ecc.

Altri

terapisti hanno sviluppato topografie zonali per l¹orecchio, le mani ed altre

zone del corpo.

1.2.4 Manipolazione

delle zone di Head

Zone empiricamente

trovate da Head, che indicano disturbi di organi interni. Si massaggiano

dolcemente le zone dolorose allo scopo di riequilibrare la funzione dell¹organo

disturbato.

1.2.5 Manipolazione

di dermatomi

Zone

cutanee innervate di determinate vertebre. Si tratta il dermatomo allo scopo di

raggiungere altri organi innervati tramite la stessa vertebra. Interessante la

³similitudine² delle intersezioni di dermatomi e le ³zonali² con i punti

dell¹agopuntura.

1.2.6 Manipolazione

di ³trigger points²

(trigger

=> grilletto)

Si basa su

nessi empiricamente osservati tra muscoli dolorosi e punti che rinforzano il

dolore (trigger point). Si stimola la zona di dolore, anestetizzando e calmando

il trigger point allo scopo di far sparire il dolore.

1.2.7 Digitopressione,

Jin Shin Do, Zero Balancing

Dedotta del

Do-In (automassaggio) della medicina tradizionale cinese, combinata con

elementi di shiatsu e osteopatici usati come terapia passiva.

1.2.8 Kinestesia,

Kinesiologia applicata, touch for health

Negli anni ¹60

Goodheart, un chiropratico, scoprì legami riflessologici tra vertebre, nervi,

muscoli da una parte e sistemi neurolinfatici, neurovascolari, nervi

periferici, liquido cerebrospinale e ³meridiani² dell¹agopuntura cinese

dall¹altra. In base a ciò furono sviluppate tecniche diagnostiche e

terapeutiche usando e riintegrando diverse altre tecniche come la ³polarity²

(nel ³Touch for Health²), la digitopressione cinese e giapponese, l¹osteopatia,

il CranioSacrale e la chiropratica.

Divulgato

da Mantak Chia, basato su tecniche di massaggio indiane e cinesi,

prevalentemente orientato al ³viscerale² (vene, linfa, intestino e organi

interni) allo scopo di curare diverse malattie e disturbi.

1.3 Terapie

manuali rivolte prevalentemente a ossa e articolazioni

Gli

operatori di queste tecniche tentano di ³spostare delle articolazioni² tramite

movimenti e/o impulsi ben dosati e direzionati sulle ossa che formano

l¹articolazione. Il risultato di queste manipolazioni dovrebbe essere un

³riassestamento² di tutto il tessuto responsabile della postura e del movimento

e la ³liberazione² di vasi e nervi ³incastrati².

1.3.1 Chiropratica, terapia manuale, chiropratica dolce

1.3.2 Osteopatia,

chiroterapia, biomeccanica

1.3.3 CranioSacrale

(Sutherland, Upledger)

1.3.4 Vitalogia

(Huggler), vitalpratica (Vuille)

1.3.5 Equilibrio

base spina dorsale

1.3.1 Chiropratica,

terapia manuale, chiropratica dolce

Movimenti

centrati e a scatto per reinserire al loro giusto posto vertebre e giunture

spostate allo scopo di diminuire le irritazioni dei nervi, responsabili dei

dolori.

La tecnica

è documentata in Egitto e Tailandia a partire dal 4000 a.c. Alla fine del Œ800,

Naegeli e Palmer svilupparono nel medesimo tempo e indipendentemente la

Chiropratica, tecnica che usa il riaggiustamento delle vertebre sublussate allo

scopo di liberare nervi e muscolatura.

1.3.2 Osteopatia,

chiroterapia, biomeccanica

Andrew

Taylor Still, nel 1874, creava un completo sistema terapeutico con il nucleo di

una terapia manuale per ristabilire dei rapporti anatomici alterati allo scopo

di ricordare al corpo le sue capacità di riequilibrio e di autoguarigione. La

sua opera e quella dei suoi discepoli ha influenzato (e in buona parte

storicamente creato) le seguenti tecniche corporee.

1.3.3 CranioSacrale

(Sutherland, Upledger)

Sutherland,

alla fine del secolo scorso, ha scoperto ³la pompa e il ritmo² del liquido

craniospinale, la sua funzione e i relativi disturbi e ha sviluppato delle

tecniche per usarli terapeuticamente e per normalizzarli allo scopo di curare

diversi disturbi, prevalentemente di origine traumatica. I tocchi (molto

leggeri) si indirizzano prevalentemente intorno alle giunture non sinoviali di

ossa craniali e sacrali. Upledger ha riattivato e divulgato queste tecniche,

combinandole con tecniche osteopatiche, di digitopressione e ³processuali².

Oggi la

tecnica consiste prevalentemente in tocchi leggeri del cranio, del bacino e

della colonna vertebrale (meno delle membra) per allineare la struttura

corporea, usando il ritmo ³craniospinale².

1.3.4 Vitalogia

(Huggler), vitalpratica (Vuille)

Massaggio

combinato, prevalentemente della spina dorsale, con punti di digitopressione,

pressione e strumenti speciali per riequilibrare la spina dorsale.

1.3.5 Equilibrio

base spina dorsale

Massaggio

combinato prevalentemente della base della spina dorsale con punti di

agopuntura e strumenti speciali (coccige, osso sacro, lombali) per

riequilibrarla allo scopo di curare diverse malattie e disturbi.

Pressione

digitale su punti di riflesso, suggerita come tradizione tibetana, spesso

combinata con una cura a base di succo di limone e/o di terapia di luce

colorata.

1.3.7 Atlasologia

Massaggio combinato con punti di agopuntura prevalentemente

della spina dorsale alta (occipite, atlas, axis) per riequilibrarla allo scopo

di curare diverse malattie e disturbi.

1.4 Massaggi

di tessuto connettivo, muscoli

I classici

massaggi (nordico, sportivo, distensivo, balneare ...) si orientano

prevalentemente alla lavorazione di muscolatura dolente o ipertesa. I massaggi

del tessuto connettivo si concentrano piuttosto sul tessuto connettivo che

divide muscoli e ossa, portatore delle infrastrutture nutritizie e informatiche

di questi ultimi (e di tutti gli altri organi) che formano una struttura

laminare ininterrotta in tutto l¹organismo.

1.4.1 Massaggio

connettivale riflessogeno (Dicke)

1.4.2 Rolfing,

integrazione strutturale (I. Rolf)

1.4.4 Integrazione

posturale (J. Painter)

1.4.5 Massaggio

del periosto (cute ossea)

1.4.1 Massaggio

connettivale riflessogeno (Dicke)

Massaggio

del tessuto connettivo.

Elisabeth

Dicke, terapista e insegnante di ginnastica medica, scoprì nel 1929 un nesso

tra manipolazioni del tessuto connettivo, della sua nervatura e la reazione dei

vasi sanguigni. In base a questo con la collaborazione di fisiologi sviluppò un

metodo terapeutico per trattare malattie reumatiche e interne.

1.4.2 Rolfing,

integrazione strutturale (I. Rolf)

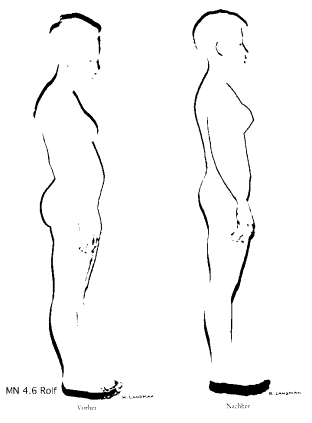

Ida Rolf,

biologa americana e discepola dello Yoga, ha scoperto nella prima metà del

nostro secolo la funzione e l¹importanza del tessuto connettivo (che contiene e

dà forma al sistema muscolare sano) e ha sviluppato un metodo di ³integrazione

strutturale² dell¹organismo, inventando delle tecniche manuali di manipolazione

del tessuto connettivo per allineare strutture e per reinstaurare

nell¹organismo dei movimenti ³naturali² allo scopo di curare diversi disturbi e

malattie prevalentemente motorie.

Il

fisico/cibernetico americano e discepolo delle arti marziali orientali Moshe

Feldenkrais, nella prima metà di questo secolo, ha scoperto dei meccanismi di

regolazione neuromuscolari sorprendenti. In base a ciò ha sviluppato prima una

tecnica di tocchi/ movimenti per reintegrare nell¹organismo una motorica

³naturale² e poi numerosi esercizi dolci di movimento e statici per

l¹insegnamento al singolo o a gruppi, che aiutino a curare dei disturbi del

sistema motorio, numerevoli malattie e disturbi fisiologici.

1.4.4 Integrazione

posturale (J. Painter)

Influenzato

da tecniche osteopatiche, dal rolfing e da altre terapie, il filosofo americano

Jack Painter ha sviluppato negli anni settanta un metodo di strisci, tocchi e

movimenti per reinstaurare la postura, allo scopo di guarire diverse malattie e

disturbi psicofisici.

1.4.5 Massaggio

del periosto (cute ossea)

Si

massaggiano zone del periosto vicino all¹epidermide (tibia, radius, ulna,

cranio,...) stimolando l¹innervazione, con lo scopo di raggiungere altri organi

a loro connessi.

Gli

operatori di questi tecniche si orientano prevalentemente al funzionamento

delle viscere:

€ vasi

linfatici e vene

€ intestino

e altri organi interni.

1.5.1 Linfodrenaggio

(Vodder)

Vodder

(marito e moglie), massaggiatori danesi in luoghi balneari nella prima metà del

nostro secolo, hanno scoperto l¹importanza del sistema linfatico per diverse

funzioni fisiologiche e sviluppato un massaggio con movimenti dolci, rotanti,

ritmati in direzione del deflusso linfatico allo scopo di far defluire del

liquido linfatico, nel sistema linfatico/venoso.

Si

massaggia la zona del colon stimolando innervazione, vasi e condotti linfatici

con lo scopo di raggiungere altri organi a loro connessi.

Provenienti

da diverse scuole e divulgate sotto molti nomi sono tecniche di massaggio

indiane e cinesi, prevalentemente orientate al ³viscerale² (vene, linfa,

intestino, altri organi interni).

Spesso

legati a ³scuole² naturopatiche e/o a delle figure emergenti che praticavano e

insegnavano l¹artigianato del tatto per scopi terapeutici.

1.6.2 Massaggio

polarity (Stone)

1.6.5

Massaggio ortho-bionomico

Massaggio

dolce, con movimenti che prevalentemente sciolgono, cullano, dondolano le membra,

il tessuto e parte del corpo per distendere giunture e organi, allo scopo di

curare diverse malattie e disturbi; spesso usato da terapisti ³antroposofici².

1.6.2 Massaggio

polarity (Stone)

Il

viennese/americano laureato in medicina, osteopatia, chiropratica e naturopatia

Randolph Stone nella prima metà di questo secolo ha scoperto una serie di

tocchi, strisci e movimenti utili a ³liberare organi², allineare strutture

osteomuscolari ed altro, allo scopo di curare diverse malattie e disturbi.

Interpreta i suoi tocchi usando dei modelli indiani di chakras, modelli antichi

di magia medioevale, di polarità energetiche e proprie scoperte come

riequilibrio di potenziali energetici, mancanti o esagerati in diverse zone del

corpo.

Tecnica di

massaggio dolce della comunità ³Alta Major² che continua diverse tecniche di

provenienza orientale ed occidentale, spesso abbinate ad elementi dietetici e

rimedi non specifici allo scopo di curare le più diverse malattie e disturbi.

Tecnica di

massaggio dolce della comunità ³Esalen² che combina diverse tecniche di

provenienza orientale e occidentale, spesso abbinata a elementi dietetici e

rimedi non specifici allo scopo di curare diverse malattie e disturbi.

1.6.5 Massaggio

ortho-bionomico

Massaggio

combinato con punti di agopuntura (prevalentemente della spina dorsale) per

riequilibrarla in combinazione con regole dietetiche e rimedi non specifici

allo scopo di curare diverse malattie e disturbi.

1.7 Terapie

manuali con scopi prevalentemente psichici

Ogni

operatore di tecniche manuali fa la banale esperienza che il suo tocco altera

gli stati emotivi e provoca delle reazioni di tipo neurovegetativo nel suo

cliente. Sarebbe un pessimo terapista chi non usasse questo fatto per scopi

terapeutici (e non sapesse evitare quelli antiterapeutici).

Dai tempi

di W.Reich esiste un ramo di psicoterapia che si dedica ad un approccio

corporeo definitamente per scopi psicoterapeutici.

1.7.1 Psicoterapie

corporee

Nelle scene

psicoterapeutiche americane e in Svizzera, specialmente in quelle di Zurigo,

negli ultimi trent¹anni si è instaurata una ³psicoterapia corporea² da prendere

sul serio, anche se contemporaneamente si sono divulgate delle forme ³volgari²

con scopi occulti (e ogni tanto evidentemente troppo trasparenti).

In generale

il modello di lavoro parte dai seguenti principi:

€ corpo

(soma), emozioni (psiche) e comportamento (sociale) formano un¹unità

interrelazionale; ogni intervento in ciascuna di queste componenti ha effetti

anche sulle altre;

€ l¹accesso

al sistema completo tramite il tatto è altrettanto efficace quanto quello

tramite la parola o il farmaco

€

terapeuticamente non è necessario portare un processo a livello ³cosciente² del

cliente (verbale o sensitivo); si evolve anche (e spesso meglio) a livello

³inconscio²

€ la

comunicazione non verbale è altrettanto efficace di quella verbale; spesso i

contrasti tra loro permettono di decifrare contrast e conflitti patologici o

creativi

€ il tatto

permette al terapista di percepire e di accompagnare processi che sono al di là

della percezione cosciente del cliente (p.es. reazioni riflessive tramite

propriocettori, comportamenti e risposte del sistema neurovegetativo,

regolazione automatica di polso, respiro, temperatura, postura, toni muscolari

Š).

1.7.1.1 Vegetoterapia

(W. Reich)

1.7.1.1 Vegetoterapia

(W. Reich)

Il medico

viennese e allievo di Freud W. Reich ha scoperto e pubblicato all¹inizio di

questo secolo delle connessioni specifiche tra tocchi (tatto), emozioni e

comportamenti che usava per scopi psicoterapeutici. Nella sua forma originale

la terapia viene usata raramente (perché descritta in modo casistico su poche

pagine della sua grandissima opera), ma è stata la madre di tutte le

psicoterapie orientate verso il lavoro sul corpo. Dato che Reich era originale,

fertilissimo e combattivo nella proposta di modelli, concetti, terapie ed

ideologie alternative che creavano controversie accese di ogni tipo,

dichiaratamente o no, si riconosce il suo ³zampino² (e caricature di esso) in

tante terapie alternative odierne.

Con

³riflesso², nel caso della terapia di Reich si intende che il tocco (tatto) può

provocare a certe condizioni dei ³richiami² di emozioni scostate, proiettate o

³seppellite² e la loro espressione verbale o non verbale (mimica, gestualità,

voce, Š).

Massaggio

di una zona che provoca ³processi² a fini prevalentemente psicoterapeutici.

Parte

dall¹ipotesi che il tessuto conservi ricordi di traumi e lesioni corporee,

emotive e sociali in determinate zone dell¹organismo. Spesso combinato con

tecniche processuali che provocano reazioni drammatiche e non più controllabili

del cliente quando il terapista porta con specifiche tecniche l¹organismo del

cliente in stato di panico.

1.7.2 Terapie

processuali

Provocare

effetti emotivi espressivi drammatici non più controllabili dal cliente.

Si basano

sulla scoperta all¹inizio di questo secolo del medico viennese e allievo di

Freud W. Reich, e cioè che determinati tocchi possano provocare reazioni

emotive forti e incontrollabili (Trance), provenienti da situazioni scostate.

Reich usava la mimica, la gestualità, i movimenti, la voce e il portamento del

suo cliente per interpretare la situazione (spesso infantile) per trattarla in

seguito a livello cosciente, allo scopo di liberare un blocco nell¹ inconscio e

curare un disturbo psichico.

Anni dopo,

Reich metteva in discussione il paradigma che il portare a livello cosciente

una frustrazione rimossa nell¹ inconscio, sia l¹ unico o un preferibile o utile

modo terapeutico.

La

discussione si è spenta, la domanda e il paradigma rimangono, come lo dimostra

la maggior parte delle tecniche psicoterapeutiche.

La nota

psicoterapista MILLER pochi anni fa e dopo lunghe esperienze con terapie

processuali (attive e passive) si è pubblicamente distanziata da questi metodi

in quanto valuta più gravi gli effetti antiterapeutici di quelli terapeutici.

Fa notare

che:

€ un

processo ³di panico² nell¹organismo del cliente con la susseguente perdita di

controllo sulle emozioni può creare traumi più gravi di quelli ³liberati²

€

l¹esperienza di rimozione e trasporto nel cosciente del trauma è spesso al di

là capacità gestionali

(susseguenti) del cliente (soprattutto su una psiche o un intelletto già

indeboliti)

€ lo scatto

improvviso di emozioni drammatiche, sconosciute e spesso violente è

frequentemente al di là delle capacità gestionali del terapista

€

l¹interpretazione e l¹elaborazione terapeutica dell¹evento è spesso aleatoria

in quanto ci sono alcuni elementi non più facilmente decifrabili:

-

l¹esibizionismo del cliente

- la sua

sete di dramma

- la sua

voglia di liberazione di impulsi aggressivi in un contesto lecito

- la

dipendenza da tali processi

- la voglia

di un ruolo importante

- l¹evento

passato che veramente ³alterava² la struttura psichica.

È diventato

di moda, nella scena delle terapie alternative, sfruttare tecniche processuali

combinate specialmente con delle tecniche di lavoro manuale sul corpo.

Secondo me,

questo sviluppo è psichicamente pericoloso, specie se applicato su clienti

psichicamente sensibili - gruppo

di mira e questo per diversi motivi:

€ nel

lavoro corporeo con persone psichicamente instabili è più difficile evitare un

processo di panico che provocarlo

€ in una

cultura annoiata è affascinante giocare con il fuoco

€ l¹ideale

culturale di dinamica e attivismo si combina bene con la pretesa di vivere un

evento interessante per i soldi spesi

€ le

tecniche di ³provocare panico² organico e emotivo sono accessibili anche a

³terapisti² con una vena di terrorismo, con problemi di identità, ruoli, potere

... o con povere facoltà professionali.

Non voglio

negare che in certi casi può essere utile al terapista di esperienza anche

questo strumento. Infatti mi capita 2...3 volte su 1000 sedute

involontariamente e forse una volta volontariamente. Ogni volta sono grato ai

miei insegnanti Thea Alther, Maya Winkler e Bianca Buser, che mi hanno istruito

bene su come comportarmi e come gestire simili situazioni. E ogni volta che non

riesco a evitarlo o a trovare un approccio meno rischioso e violento, non mi

sento all¹altezza della mia professione.

1.7.2.2 Lavoro

processuale (Mindell)

1.7.2.3 Rebirthing

(rinascita)

1.7.2.1 Tecniche di

³trance²:

Vengono

effettuate su pazienti in stato mentali alterato, raggiunto con droghe, ritmo

(tecniche ³sciamaniche²), respirazione (p.es. rebirthing), immagini e/o

(auto)suggestione (regressione) o metodi personali, allo scopo di avere accesso

ad altri mondi, ricevere ³messaggi² o comunicare con l¹inconscio (a seconda

dell¹interpretazione).

1.7.2.2 Lavoro

processuale Mindell

Si basa su

W. Reich, sulle tecniche di ³trance² e suggestione allo scopo di elaborare

emozioni rimosse a livello cosciente.

1.7.2.3 Rebirthing

(rinascita)

Si basa su

W. Reich e Mindell, si lavora con il respiro forzato allo scopo di esprimere e

purificarsi da emozioni rimosse.

Diverse

tecniche allo scopo di ³ricordarsi² eventi dimenticati, vite precedenti secondo

l¹ideologia induista/ buddista, che dovrebbero aiutare a capire la propria evoluzione.

Il tocco,

la parola e il rimedio sono i tre strumenti del medico, scrisse Ipocrate. Il

tocco è evidentemente uno strumento importante in tutte le tradizioni mediche:

€ nell¹

ayurveda si conosce da millenni l¹applicazione di massaggi terapeutici

€

dall¹antico Egitto ci arrivano dipinti millenari di terapisti che ³aggiustano²

slogature

€ nella

tradizione cinese si conosce il tocco come massaggio e come digitopressione da

millenni

€ nella

Roma antica era ordinario l¹impegno di massaggiatori nelle terme come pure

€ nella

cultura araba e turca susseguente

€ e anche

l¹Europa occidentale ha una lunga tradizione medica balneare e di massaggio

€ non

contando i ³toccasana² di tutte le tradizioni popolari.

Nella

nostra cultura sono rimasti come professioni ³paramediche ufficiali² i

fisioterapisti, i chiropratici e i massaggiatori terapeutici nei luoghi

balneari.

Nella

³scena alternativa² si sono instaurati ³terapisti corporei² che si orientano

(come elencato nel capitolo ³metodi²) attorno ai più diversi concetti,

filosofie, ideologie e modelli:

€ alcuni si

servono di concetti indiani, cinesi o giapponesi di tipo ³energetico²

€ seguiti

da un gruppo che fa capo a riflessologie di vario tipo

€ un¹ altro

gruppo proviene piuttosto dalla tradizione ³osteo...² che originalmente

³aggiustava slogature²

€ altri si

indirizzano prevalentemente ai muscoli e al tessuto connettivo, con un concetto

che risale al massaggio terapeutico

€ parecchi

si sono specializzati sulla lavorazione delle viscere (linfa, vasi, intestino)

€ mentre

altri curano di più il nesso tra tocco ed emozione

€ o tentano

di trasmettere (anche con un tocco ³simbolico²) energia, luce, forza o cercano

di togliere il male

€ e diversi

usano specifiche combinazioni di queste tecniche.

Tutte

queste complicazioni non possono nascondere un fatto semplice:

€

materialmente si tocca la pelle (o la sostanza che sta sopra o neanche questa)

€ il resto

del concetto è immaginazione del terapista

€ l¹effetto

che crea (se c¹è) è reale

€ ma la

spiegazione del processo tra tocco ed effetto è un¹ipotesi (dal ridicolo fino

al plausibile).

Per fare un esempio:

Un bravo

massaggiatore della Roma antica, lavorando su un suo cliente, toccava con

certezza meridiani, agopunti, dermatomi, zone di Head, triggerpunti, chakras e

i loro nessi, muoveva ossa e articolazioni, stimolava tessuto connettivo e

muscoli, faceva scattare riflessi di vario tipo, muoveva materiale nelle

viscere, faceva scattare emozioni, trasmetteva e assorbiva calore e forse altre

forme di energia senza saper nulla di tutto ciò. Certo che aveva anche lui

un¹idea del suo artigianato per orientarsi, ma la sua bravura non dipendeva da

questo (e neanche la mia). Conclusione: Un massaggiatore può essere un vero

artista del suo mestiere e grande medico, mentre le spiegazioni del suo

artigianato possono far ridere le vacche.

Come in

ogni artigianato la spiegazione ³tecnologica² segue il fatto a grande distanza:

l¹umanità sa fare vasi da decine di migliaia di anni e da pochi decenni dispone

di un modello razionale chemiofisico dei processi dalla pasta di argilla al

vaso smaltato e questo sapere è utile per diverse ragioni, ma non crea dei vasi

più belli. Conclusione: il lavoro corporeo non si impara studiando, ma

³mettendo le mani in pasta² come

disse Ida Rolf. È certo un arricchimento della professione ³capire² ciò che si

sta facendo, ma non è né base né inizio.

Per questo

motivo trovo controproducenti i ³discorsi sul metodo²: sarebbe più efficace

ricordarsi delle condizioni di tirocinio e pratica dell¹artigianato, valutare

le capacità terapeutiche del terapista e le opere eseguite.

Il seguente

capitolo è un parere personale di chi pratica da tanto tempo ³terapie manuali²

ed è quindi molto discutibile e incompleto. L¹ho scritto a scopo ³illustrativo

didattico².

€ Tatto,

parole e rimedio erano gli strumenti dei medici antichi

€

nell¹artigianato c¹è un 10% di ispirazione e il 90% di ³transpirazione²

€ la

³transpirazione² consiste per la maggior parte nell¹esercizio pratico e per il

resto nell¹ osservazione/riflessione/sperimentazione, in base anche a un po¹ di

studio

€ per

imparare il tatto fidatevi delle vostre mani e del vostro buon senso più che di

tecniche, di amministratori ed epigoni dei ³celebri² artigiani del tatto

€

praticando ca. 3000 ore di lavoro corporeo all¹anno, mi sono permesso di

stilare il seguente testo (soggettivo) su come vedo questo mio mestiere

€

personalmente uso diverse ³tecniche², secondo ciò che incontro strada facendo e

tenendo conto:

- del

comportamento del ³materiale² tessuto umano

- degli

obiettivi che mi pongo per la seduta

- delle mie

capacità e delle mie mancanze.

3.8 Proprietà del

³materiale² tessuto umano

3.10 Percezione, tocco, reazione

3.11 Meccanismi neurofisiologici

Il

terapista applica la sua arte naturalmente in modo individuale, adattata alla

sua clientela e agli obiettivi ³terapeutici² posti dagli strumenti operativi di

cui dispone lui stesso.

Egli può fare:

- un lavoro

di ³lifestile², per ricchi annoiati e belli perché è di moda o prevalentemente

per ³estetica², per motivi di gusto, voglia o divertimento

- un lavoro

di ³fitness² per i dilettanti sportivi e altre persone che intendono così

affrontare meglio una vita ³combattiva²

- un lavoro

di ³wellness², per chi intende trattare bene il suo corpo in senso preventivo,

augurandosi di star bene fino alla morte e di soffrire meno possibile, o per

chi ha un tale terrore della vecchiaia e della morte che cerca di far tutto

giusto per essere più sano

- può

accompagnare fasi transitorie nella vita del cliente spesso legati anche a

cambiamenti neurovegetativi, emotivi, relazionali, sociali e spirituali o

- avere una

clientela con problemi cronici emotivi, relazionali, sociali e relativi sintomi

somatici

- oppure

può specializzarsi su casi di ³impedimenti acuti², che intendono essere

³riparati efficacemente² al più presto possibile senza approfondimento o

- trattare

una clientela con malattie croniche e degenerative

- dedicarsi

a dar sollievo (anche solo palliativo) a chi soffre di ³brutti danni e malanni²

L¹elenco

mostra la diversità di obiettivi, approcci, esigenze e desideri possibili da

cui si può dedurre l¹improbabilità che un terapista abbia una clientela di

tutta la gamma.

È anche

ragionevole pensare che non esista un metodo (strumento) unico per soddisfare

tutte queste esigenze.

I primi tre

settori elencati, secondo i miei criteri, non sono ³terapie². Sono socialmente

rilevanti nella nostra cultura, un grande mercato e un ricco e importante campo

d¹impiego per chi vuol praticare in questo ambito. Ma non dovrebbe chiamarsi

³terapia² perché non tratta ³ammalati², anche se spesso si incontrano sintomi sociali,

psichici e anche somatici tra i clienti coinvolti.

I due

settori successivi si rivolgono prevalentemente a una clientela con disturbi

che Freud ha descritto in modo geniale nel suo saggio ³Il disagio nella

cultura². Mostrano spesso dei sintomi neurovegetativi, ma secondo i miei

criteri comprendono soggetti più adatti a socio

- e

psicoterapie piuttosto che a naturopatia e terapie corporee.

Naturopatia

e terapie corporee (o manuali) sono rivolte prevalentemente a clienti degli

ultimi tre settori. Questo non vuol dire che siano esclusi elementi sociali,

relazionali, emotivi; anzi, ma l¹esperienza mi insegna che è più frequente la

depressione causata da stati ormonali instabili, la disperazione causata da

continui dolori reumatici, e gli stati di panico causata da traumi subiti, che

viceversa.

L¹ambiente

per il lavoro sul corpo deve essere pacifico, calmo, contemplativo, caldo.

Sono da

escludere disturbi di ogni tipo per la durata della seduta.

Si può

lavorare sia sul pavimento sia su un lettino. Preferisco il lettino, che è più

comodo, specialmente per clienti non molto sportivi e anziani. La tecnica del

tocco cambia notevolmente su lettino o sul pavimento.

Preferisco

un lettino lungo, largo e stabile perché il cliente si sente più rassicurato.

Uso quasi sempre una termocoperta per garantire una temperatura gradevole e

copro sempre il cliente anche d¹estate per evitare raffreddamenti dall¹aria e

anche inconsci impulsi di pudore. Lavoro sotto la coperta.

Sia sul

pavimento che sul lettino, una posizione comoda e calda per il cliente è almeno

un atto di cortesia.

Lascio al

cliente la libertà di decidere fino a che punto vuole svestirsi. Essa dipende

dalle sue abitudini culturali e sociali e anche dalla ³familiaritಠcon il

terapista.

Entro nel

locale di lavoro solo dopo che il cliente si è svestito e accomodato sotto la

coperta.

Lavoro

volentieri con oli vegetali ai quali aggiungo oli eterici. Questo a scopi

terapeutici, per adattare la ³scivolositಠo semplicemente per il profumo

gradevole. I manuali di aromaterapia lo descrivono esaurientemente.

3.3 Impostazione

del cliente

Lascio

spesso la libertà al cliente di mettersi nella posizione per lui più comoda,

perché sono dell¹avviso che l¹arte del terapista è quella di adattarsi alle

possibilità del cliente e che il lavoro rende quando il cliente si trova a suo

agio. Non è molto scolastico adattare il lavoro alla posizione preferita del

cliente, ma il lavoro con clienti fortemente lesi, impediti o andicappati lo

insegna.

La

maggioranza dei clienti si mette inizialmente ³supina² con le gambe allungate o

piegate.

Molto

raramente il cliente si pone ³prona² o sul fianco (solo quelli che assumono

queste posizioni anche per dormire).

Dico al

cliente che non deve stare fermo ma che può muoversi quando ne sente l¹impulso.

Questo è

evidente: se tramite il lavoro cambiano i toni muscolari viene automatico di

spostare leggermente la posizione delle giunture coinvolte.

Dico anche

che può cambiare posizione non appena l¹attuale posizione diventa scomoda.

Se lui non

lo fa spontaneamente gli chiedo io di cambiare posizione dopo una mezz¹ora o

un¹ora, secondo il mio parere.

Qualsiasi

sia la posizione del cliente, è indispensabile esaminare dove sostenerlo o

farlo appoggiare su cuscini per allentare tensioni provenienti dalla posizione

stessa o per facilitare il mio lavoro (senza disturbare la comodità del

cliente).

3.3.1 Materiale

di appoggio e sostegno

3.3.2 Posizioni

e sostegni tipici

3.3.1 Materiale

di appoggio e sostegno

Come

sostegni e cuscini uso:

- diversi

piccoli e sottili cuscini morbidi per l¹appoggio di parti dolenti

- diversi

piccoli e sottili cuscini di crusca (leggeri, mezzo morbidi) che si adattano ma

fissano la forma, sostenendola e fissando le posizioni

- un grande

cuscino di crusca cuneiforme come appoggio del bacino in posizione ³prona²

- due

piccoli e due medi cuscini di crusca ³doppio conici² come sostegno delle

caviglie in posizione laterale, semilaterale e ³prona²

- cuscini

di miglio (pesanti, duri) per fissare delle posizioni: due piccolissimi per i

polsi, due medi per diversi adattamenti, uno grande come appoggio della gamba

in posizione laterale e come appoggio dei piedi in posizione ³supina² a gambe

piegate²

- due

rotoli lunghi in gomma schiuma semidura di diverso diametro per sostenere le

ginocchia in posizione ³supina²

- un

cuscino speciale ³sagomato a forma di C² in gomma schiuma semiduro che permette

di lavorare bene le cervicali e la base del cranio in posizione ³supina

- un

orsetto di peluche grande o un cuscino a forma di ³boomerang² di crusca da

tenere in braccio in posizione laterale.

Come

dimostra la lista qui sopra, preferisco diversi cuscini piccoli e sottili di

diverso materiale per poter adattare consistenza e altezza del sostegno a

dimensione, geometria, posizione e altre esigenze del cliente. In tutto uso ca.

20 cuscini, tutt con le loro fodere cambiabili e lavabili ad alta temperatura.

3.3.2 Posizioni

e sostegni tipici

Le

posizioni (e i sostegni) non sono le uniche possibili ma le più frequenti. Per

altre posizioni, p.es. seduti dritti o piegati in avanti, mezzo seduti,

embrionali ... non vale la pena di descrivere il materiale di appoggio perché

deve comunque essere adattato individualmente al cliente e scelto secondo il

buon senso e le conoscenze anatomiche e fisiologiche del terapista. Certe

tecniche terapeutiche richiedono posizioni ³speciali² di testa, gambe, braccia,

torsioni della spina dorsale ecc.

3.3.2.3 Posizioni

semilaterali

Sono di

primordiale interesse le posizioni di testa, braccia e gambe.

Posizione

della testa:

Clienti con

accentuate lordosi delle prime vertebre cervicali chiedono spesso una posizione

craniale senza cuscino (posizione di spavento con testa piegata indietro) che

corrisponde ad una loro autopercezione e/o un loro ideale di ³testa dritta²

mentre persone tendenzialmente ³gobbose² chiedono un sostegno anche di 20 e più

centimetri. Il mio consiglio a loro tutti è di mettersi con talloni e spalle

verso il muro con la testa distesa, di misurare la distanza tra muro e cranio e

di aggiungere un centimetro come sostegno ragionevole della testa. In media si

tratta della larghezza di una mano senza il pollice. Sostengo possibilmente

solo il cranio (senza le spalle) per avere libero accesso a nuca e spalla

durante il lavoro. Per lavori sulle prime cervicali e l¹occipite in questa

posizione uso spesso un cuscino a forma di C.

Posizione

delle braccia:

Le braccia

possono appoggiare sul petto o sul bacino o ai lati del corpo.

Appoggiati

ai lati sostengo i polsi e le mani con un piccolo cuscino pesante di qualche

centimetro di spessore, per togliere la tensione di riflesso alle spalle quando

i polsi non sono sostenuti.

Posizione a

gambe divaricate:

A gambe

divaricate metto un rotolo medio duro sotto le ginocchia per togliere la

tensione di riflesso della muscolatura lombare quando le ginocchia non sono

sostenute. Il diametro del rotolo è di ca. 20 centimetri per persone grandi o

con accentuata lordosi lombare o di ca. 10 centimetri per persone piccole o con

lordosi lombare scarsa. Ogni tanto rialzo le ginocchia anche di più per

aumentare l¹angolazione dell¹anca e sostengo i piedi per diminuire

l¹angolazione del ginocchio. Il sostegno dei piedi serve parecchio anche in

caso di problemi circolatori delle gambe perché alzando le gambe si facilita il

riflusso ematico. Dopo aver regolato l¹altezza di cosce e gambe, tiro

leggermente i talloni tenendoli alzati (a ginocchio ancora appoggiato) e tento

di impostare le gambe a una larghezza comoda; normalmente ca. a distanza delle

spalle. Non correggo ulteriormente l¹allineamento verticale del corpo (testa,

spalle, spina, bacino, gambe), ma prendo le loro ³pieghe² come informazioni per

il lavoro da fare (gruppi di muscoli ipercontratti e iperrilasciati). Lo stesso

vale per l¹allineamento di cosce, gambe e piedi.

Posizione

di gambe appoggiate:

A gambe

appoggiate sostengo i piedi con un cuscino pesante per

- togliere

la tensione di riflesso della muscolatura lombare quando il corpo ha

l¹impressione che il piede potrebbe scivolar via

- dare alla

caviglia un angolazione più distesa, perché senza sostegno si trova in

esagerata estensione

- tento di

impostare la distanza tra i piedi e la loro rotazione in modo che le ginocchia,

alla stessa distanza, non cadano nè verso l¹interno né verso l¹esterno. Questo

dipende molto dal tono di abduttori/rotatori e adduttori delle gambe e può

cambiare notevolmente durante il lavoro. In caso di necessità lo spiego al

cliente e gli chiedo di collaborare provando di volta in volta la posizione

ideale.

3.3.2.2 Posizioni

laterali

Controllo e

appoggio di testa, spalla , braccia, bacino gambe e piedi.

Normalmente

lascio al cliente la libertà di scegliersi inizialmente il lato preferito.

Eventualmente

si cambia dopo un certo tempo se diventa scomodo o se non si raggiungono bene

parti da lavorare.

Certi

clienti preferiscono tirare il braccio sotto, dietro la schiena, altri davanti.

Posizione

di testa e spalla:

sostengo la

testa (solo fino sotto l¹orecchio) con un cuscino morbido fino all¹altezza alla

quale le vertebre cervicali e toraciche formano una linea continua. Se la

lordosi cervicale è accentuata chiedo al cliente di lasciar cadere la testa un

po¹ in avanti (che corregge spesso automaticamente anche la rotazione della

testa) ma in modo da essere ancora comodo. Se la spalla superiore cade

indietro, tiro indietro la spalla sotto, fino a quando quella sopra pende un pò

in avanti.

Posizione

di spalla e braccia:

Do in

braccio al cliente un orso di peluche o un cuscino di crusca a forma di

³boomerang² per sostenere braccia e spalla, liberandoli della tensione

gravitazionale, che si propaga di riflesso poi fino agli allacciamenti

muscolari all¹occipite. Lo faccio anche se il cliente preferisce appoggiare il

braccio sull¹ anca e sulla coscia, perché spesso cambia posizione dopo un po¹

di tempo.

Posizione

di bacino e gambe:

Divarico la

gamba sotto e piego quella sopra. Poi sostengo sotto il ginocchio e il piede la

gamba superiore piegata fino all¹altezza che minimizza la torsione fra spalla e

bacino e allinea anca, ginocchio e caviglia. Per allineare anche la gamba

inferiore metto un cuscino sotto la caviglia.

Per finire

chiedo al cliente di ³assestarsi² con piccoli movimenti fino che ha trovato la

posizione ³meno scomoda².

3.3.2.3 Posizioni

semilaterali

Sono simili

a quelle laterali con il braccio inferiore dietro la schiena e possono andare

dalle laterali fino quasi a quella ³prona². Senza entrare in dettagli diventa

importante sostenere il bacino all¹altezza della cresta iliaca anteriore e la

spalla all¹altezza del processo coricoidale, per evitare tensioni lombari e

della spalla e torsioni tra spalla e bacino.

A un certo

punto diventa anche più comodo alzare il braccio superiore sopra la testa e

sostenere il polso. In queste posizioni diventa problematica la torsione della

testa e la lordosi cervicale e lombare. E¹ infatti una posizione preferita

(come quella ³prona²) da persone con accentuate lordosi sia cervicali sia

lombari e con spiccate inconsce esigenze di tensione muscolare.

Richiede

parecchia fantasia e conoscenze anatomiche e fisiologiche da parte del

terapista renderla sufficientemente distensiva ed è una posizione molto

individuale.

3.3.2.4 Posizioni

³prona²

È la

posizione preferita da molti terapisti (perché hanno imparato a lavorare

comodamente il dorso in questo modo) e da pochi clienti che l¹assumono per

dormire. E¹ problematica per la posizione della testa (anche su lettini con

buchi o altri aggeggi facilitanti) con relative torsioni e tensioni su collo,

nuca, cingolo scapolare e ancestrale: tutti punti che spesso sono già critici

nei miei clienti.

Se un

cliente la preferisce o se, per altri motivi, sono costretto a lavorare così, i

sostegni sono i seguenti:

- sotto la

fronte un sottile cuscino a C per liberare la respirazione (a meno che il

cliente preferisca lasciar pendere testa e braccia fuori del lettino)

- sotto il

bacino un sottile cuscino cuneiforme di crusca per allentare la tensione

lombare - sotto le caviglie un rotolo di 20 centimetri per evitare

l¹iperestensione del piede

- se il

cliente tiene le braccia pendenti, ev. sottili sostegni sotto i coracoidali, se

le tiene su, sotto le ascelle.

Spesso, e

dopo un po¹ di tempo, è più comodo cambiare posizione leggermente in direzione

³semilaterale² in seguente modo:

- girare

leggermente la faccia da una parte adattando il cuscino a C

- piegare

leggermente il ginocchio della stessa parte e sostenere il bacino

- tirare il

braccio della stessa parte in su e sostenere l¹ascella o il processo

coracoidale dall¹altra parte giù.

Così si

allenta almeno ³una diagonale² (p.es. tra orecchio dx. e caviglia sin.).

Cambiando

sull¹altro lato si riesce in sequenza a liberare gran parte della muscolatura

dorsale diagonale.

La

procedura terapeutica varia tantissimo secondo il metodo usato dal terapista:

€ ci sono

metodi pressoché ³ritualizzati² che, indipendentemente della ³patologia² e

dalla, ³costituzione² del cliente, applicano una determinata sequenza di

trattamenti con determinate manipolazioni generalizzate, basandosi sulla

convinzione che equilibrando complessivamente tutto l¹organismo ³si mette a

posto² automaticamente anche la parte che ha problemi

€ altri

metodi si basano su criteri costituzionali/posturali caratteristici del cliente

e tentano di ³correggere² le ³debolezze² di quest¹ultimi, al fine di far

sparire così anche le disfunzioni e di conseguenza i sintomi

€ altri

metodi sono strettamente orientati sulla disfunzione con esatte indicazioni

sintomatiche e si basano su procedure manipolative in funzione di una

determinata patologia (p.es. ³punti riflessiologici in caso di periartrite

omeroscapolare² ...). Partono dall¹idea che ³risolvendo² la disfunzione

cruciale si metterà a posto anche la postura e la costituzione

€ ci sono

anche metodi che danno indicazioni sia generalizzate, sia costituzionali sia

sintomatiche con regole di applicazione per tutte e tre

€

personalmente mi servo spesso:

- di una

fase preliminare, nella quale tento di conoscere la situazione attuale, di

equilibrare e mettere a suo agio il corpo del cliente e di stabilire un

rapporto con l¹organismo del cliente all¹infuori della sua responsabilità.

- di una fase

specifica dove mi rivolgo al massimo disagio attuale o proseguo il lavoro

precedente

- di una

fase integrativa dove tento di coinvolgere la fase specifica nel contesto dell¹

organismo completo

- di una

fase conclusiva che serve a restituire al cliente la responsabilità operativa

del suo corpo.

Durante le

singole fasi tento di lavorare in completa dipendenza dalle azioni e reazioni

dell¹organismo del cliente nel senso di applicare i miei strumenti operativi a

dipendenza di quello che trovo al momento.

Chiedo al

cliente, se necessario, di ³lasciar respirare² il suo corpo e possibilmente di

non interferire, salvo se lo chiedo, per pochi respiri. Gli spiego che mi aiuta

se non trattiene il fiato dopo aver inspirato (tensione muscolare), se espira

bene (distensione muscolare) e se fa una pausa dopo l¹espirazione (rimane un

attimo in distensione). Molti clienti respirano coscientemente per paura di

perdere il controllo. Lo accetto tacitamente; spesso questo riflesso si perde

nel familiarizzarsi con la terapia.

Normalmente

lavoro nel ritmo respiratorio del cliente, adattando la mia respirazione alle

sua.

A questo

ritmo, sovrappongo ogni tanto altri schemi ritmici sincroni. Come regola

³tengo² in espirazione per dare sicurezza alla sua distensione, e ³lascio² in

inspirazione per dargli lo spazio richiesto.

La

differenza di pressione tra tenere e lasciare cambia in continuazione in base a

diversi criteri che si esercitano più o meno sistematicamente, durante gli anni

di apprendistato e che diventano man mano degli automatismi. Il criterio

rilevante è la ³risposta del tessuto²: nel caso ideale aumento l¹ampiezza della

pressione fino al punto in cui il tessuto perde di tono in espirazione a

acquista in inspirazione. In seguito riduco l¹ampiezza fino al punto in cui il

tessuto segue ancora all¹oscillazione. E¹ sempre sorprendente con quanta poca

forza si riesce a mantenere in oscillazione il tessuto, normalmente con forze

che sono di molto sotto la soglia di percezione cosciente del cliente.

Come forse

ogni terapista ³corporeo², osservo l¹impiego della muscolatura respiratoria del

cliente, palpando i relativi muscoli raggiungibili. Si nota facilmente se il

cliente tende piuttosto a

una respirazione addominale, toracica o completa. Starnuti, sbadigli, tosse,

sospiri, risate, pianti, singhiozzi e la voce forniscono altri elementi per

farsi un concetto della respirazione del cliente, i relativi movimenti e

muscoli e altri tessuti coinvolti.

Se la

respirazione è impedita, stimolo spesso la muscolatura addominale e toracica

partendo dall¹inserzione del diaframma (apertura toracica inferiore) in

direzione caudale e la muscolatura intercostale in direzione craniale, il che

rallenta e approfondisce spesso l¹espirazione. Se il cingolo del bacino è molto

teso, uso il movimento respiratorio addominale/lombare per smuoverlo un po¹. In

seguito tento di smuovere l¹apertura toracica superiore stimolando la

muscolatura del cingolo scapolare e della nuca/collo, il che rafforza

l¹ispirazione e si manifesta spesso in sbadigli.

Durante il

lavoro i cambiamenti respiratori (se sono spontanei) sono significativi per i

cambiamenti emotivi del cliente, che un terapista attento percepisce quasi

meglio del cliente perché sono spesso fuggenti. Sono, insieme alla ³risposta

tessutale², forse i migliori segnali per il proseguimento del lavoro.

Qualsiasi

tecnica o metodo decido di usare, rispetto le seguenti massime:

€ anche se

del cliente talvolta ho poca stima, del suo organismo ho il massimo rispetto:

ciascuna delle sue miliardi di cellule è più intelligente di me

€

l¹organismo non sa cosa è ³giusto² (criterio vaticaniano) o ³utile² (criterio

personale) ma solo cosa è dilettevole, comodo, piacevole ...

€ il

tessuto in un determinato posto ha un buon motivo di essere com¹è. Per dargli

un motivo di cambiare struttura o atteggiamento posso:

- sedurlo

-

convincerlo

-

ingannarlo

- stancarlo

-

obbligarlo con la forza

gli ultimi

tre modi sono già invasivi

€ nel

contesto dell¹ organismo complessivo, è il corpo del cliente a decidere quale

altra struttura o atteggiamento vuol prendere. Io sono troppo stupido per poter

proporre una ³soluzione più comoda²

€

l¹organismo del cliente reagisce al mio tocco:

devo

sentire come e adattare il tocco alla reazione

€ anche il

mio organismo reagisce:

non devo

confondere i due

€ Il tocco

è pelle mia su pelle sua; i due organismi si comportano come due animali che

giocano o litigano

€ tocca me

giocare la sua partita e recitare meglio la mia parte

€ il suo

organismo gradisce un ritmo ³prevedibile² perché rassicurante

€ se il suo

tessuto si arrabbia, si annoia o si stanca, non collabora più ed è meglio

terminare la partita.

3.7 Meccanismi fisiologici

a)

Espirando, la muscolatura perde di tono: dal momento che osa lasciarsi andare,

devo sostenerla

b)

Inspirando, la muscolatura guadagna di tono e si espande; devo lasciarle spazio

c)

Lavorando contro le solite forze della gravità posso dare al cervello un senso

di leggerezza

d) Usando

dei riflessi innati del corpo, faccio lavorare l¹organismo del cliente e meno

me stesso

e) Tenendo

una giuntura che è tesa, dopo un po¹ di tempo la muscolatura si rilassa e

toglie pressione dalla giuntura (Feldenkrais)

f)

Lavorando con le due mani a distanza di almeno ³una giuntura² si riorienta la

giuntura stessa (Ida Rolf)

g) Lavorando in zone di epimisio superficiale riesco:

- ad

azionare tessuti profondi

- a

liberare tratti vascolari e nervosi (Elisabeth Dicke)

h) Ogni

tocco stimola dei ricettori di tatto, pressione e stiramento (dolore,

temperatura, prurito, solletico, pressione, vibrazione, tensione, lunghezzaŠ)

che posso usare per provocare reazioni del corpo.

3.8 Proprietà del ³materiale² tessuto umano

Il tessuto

organico umano nel suo insieme ha delle proprietà ³reattive² diverse dagli

altri materiali (come metallo, legno, vetro, gomma, stoffa, pietra, piante):

- reagisce

attivamente ai miei stimoli:

per

raggiungere un determinato obiettivo terapeutico, devo scegliere lo stimolo

prevedendo che la reazione vada in direzione dell¹obiettivo

- reagisce

in modo differenziato a diversi stimoli:

sfugge al

dolore, gradisce freschezza in parti scottanti e calore in parti fredde, si

arrende all¹affaticamento, si impanica nella costrizione, si difende contro

l¹invasione, risponde con originalità a delle proposte giocoseŠ

Devo

percepire, osservare e usare queste condizioni (variabili in topografia, tempo

e individuo) per il lavoro.

Gran parte

degli stimoli sono percepiti dall¹organismo a livello inconscio: usandoli

maggiormente riesco ad attivare prevalentemente meccanismi fisiologici

(riflessi, vegetativi, propriocettivi...) disinserendo in parte portamenti

³culturali² che causano spesso contrasti e disturbi a quelli fisiologici.

Reazioni

fisiologiche ad uno stimolo provocano emozioni e viceversa.

Esempi:

- azionando

la muscolatura mimica facciale, sorgono emozioni che corrispondono all¹emozione

che aziona lo stesso gruppo muscolare

- attivando

la muscolatura respiratoria di un certo tipo, scatta l¹impulso del respiro

congruente (p.es. sbadiglio, sospiro, ...)

- tirando o

allentando la muscolatura posturale di un determinato tipo, si provocano le

congruenti sensazioni (p.es. spavento, se si aumenta la lordosi cervicale).

Per l¹approccio

al cliente, distinguo tra me e me il livello sociale, il livello relazionale e

il livello mio personale.

3.9.1 Sociale

A livello

sociale, ci sono grandi differenze nel modo come mi trattano i miei clienti:

- dalla

quasi devozione della persona che mi affibbia il titolo di ³dottore² e mi

abbina al ruolo del mago

- al tartassamento

di persone che ritengono tutto dovuto e mi vogliono o come sacco rifiuti o come

ultima dimostrazione che nessuno può aiutarli e tutti sono scemi e/o corrotti e

egoisti

-

all¹esigenza della vittima che io abbia compassione e risolva tutti i suoi problemi

senza che lei debba far niente e che mi chiede di essere il suo salvatore

- alla

persona che si sente colpevole di tutti i danni e malanni di questa madre terra

e mi vede come padre confessore, poliziotto e giudice

- a chi

pensa di sbagliare tutto e mi prende come insegnante per poi dimostrarmi che

l¹altro insegnante proclama un¹altra dottrina

- fino a

chi chiede semplicemente un colpo di mano di un esperto in una situazione

difficile

- oppure

chi porta in servizio la sua ³macchina organismo² con la pretesa di riaverla

ispezionata, riparata e pulita

- e non da

ultimo delle persone che cercano un cicerone su una loro strada ³evolutiva²

- o delle

altre persone che cercano in me quello che li distende, li fa star bene e

toglie un po¹ della loro noia (life stile, wellness, governante).

In

contrasto con tutto ciò, mi vedo socialmente come professionista artigianale,

con una relazione chiara di cliente e fornitore di prestazioni rispettando le

dovute regole del codice delle obbligazioni e chiari patti, tipo contratto

d¹appalto con diritti, obblighi e responsabilità ben ripartiti e con nessuna

relazione gerarchizzata.

Sto bene

attento a non giocare il gioco preferito dal cliente ma di imporre socialmente

il mio. Qui insisto se necessario anche a scapito dell¹armonia, delle sue

aspettative, pretese e cosi via. Per me questo punto è importante anche perché

non voglio lavorare con soldi pubblici o di assicurazioni e quindi percepisco

la mia relazione giuridica meno sotto gli aspetti di ³legge sanitaria² che di codice

delle obbligazioni.

Per questo

aspetto cambia poco e niente tra cliente e cliente.

Anzi

pretendo di trattare ugualmente su questo livello tutti i miei clienti.

A livello

relazionale la storia cambia parecchio:

- posso

avere rispetto o meno di pregi e difetti del mio cliente

- posso

provare simpatia o meno per i suoi punti deboli e forti

- posso

sentirmi attratto o schifato o indifferente verso il mondo in cui vive

- e lo

stesso vale per lui nei miei confronti.

Si tratta

di trovare un denominatore comune della nostra relazione che rispetti i limiti

vicendevoli e stabilisca i temi da trattare in comune, scelti con criteri

strettamente terapeutici (per non ledere il rapporto sociale

cliente/fornitore). Poco importa quali siano in dettaglio: importante è che

vengano stabiliti (espliciti o impliciti), rispettati e ogni tanto rivisti e

forse adattati. In pratica significa differenziare e chiarire affari miei,

affari tuoi e affari nostri e di trattare esclusivamente affari nostri. Questa parte

è molto individuale, varia da cliente a cliente, non solo secondo la patologia

da trattare, ma anche secondo il rispetto e la simpatia reciproca. E su questo

livello tentiamo di giocare la stessa partita che non è ne sua ne mia, ma la

nostra definita assieme.

A livello

mio personale invece devo giocare la partita del suo organismo (non di ³lui² né

del suo ³vaticano², visto che il mio artigianato si rivolge fortunatamente solo

al suo ³Battista²). E questo lo devo giocare bene, con il massimo rispetto per

quanto mi possa anche sembrare strana. Mi tocca accompagnare fedelmente e

virtuosamente la sua melodia e il suo ritmo, sostenendo il suo timbro, volume,

tempo e caratteristica con tutte le bizzarrie, rotture, ripetizioni e noie che

possono contenere. Ogni tanto sarò comunque appagato da una battuta geniale e

non devo perderla. Una specie di basso continuo improvvisato su un motivo e

tempo sconosciuti. Evidentemente ciò richiede altrettanta abilità tecnica,

esperienza e concentrazione. Ed è per me di un fascino che non mi stanca.

3.10 Percezione,

tocco, reazione

C¹è una

dinamica ricchissima tra il tocco del terapista, la reazione del tessuto

toccato e la percezione della reazione da parte del terapista. Il mio personale

lavoro corporeo si basa maggiormente su questa dinamica.

3.10.1 Reazione

del cliente al tocco

3.10.2 Percezioni

del terapista

3.10.1 Reazione

del cliente al tocco

Ho dei

clienti che sono estremamente sensibili al tocco con reazioni tessutali locali.

Ad alcuni

anche senza il tocco, la sola vicinanza di una persona ³estranea² fa scattare

dei meccanismi che possono manifestarsi come espressioni emotive, come nei casi

di sintomi neurovegetativi immediati o ritardati. In altri clienti devo

ricorrere a tutti gli strumenti dell¹arte per provocare anche minime reazioni

tessutali.

Già questi

esempi dimostrano due compiti del terapista:

come e cosa

percepisce della reazione tessutale (locale) e dell¹organismo (in toto) del

cliente e come adatta il suo tocco alla reazione.

Guardando il cliente si nota che

lavorando in maniera sufficientemente delicata:

- sistemi

di autoregolazione neurovegetativi e riflessivi percepiscono evidentemente il

tocco in modo molto differenziato (perché rispondono) mentre

- alla

parte cosciente gestionale del cliente non arriva niente di questi impulsi

riflessivi; al massimo un paio di sensazioni come caldo, fresco, pesante,

leggero, scarica, carica, tensione, distensione, liberazione, oppressione,

irrequietezza, calma, dolore, benessere, sonnolenza, ecc.

Mentre il

terapista:

- sente

stati, movimenti e cambiamenti locali di temperatura, consistenza, tono,

umidità, struttura dermica, Š

- e ha

impressioni di reazioni tessutali locali come se fosse spaventato,

terrorizzato, fiducioso, impaurito, generoso, ripulsivo, scioccato, incavolato,

renitente, conciliante, voluttuoso, aggressivo, regressivo, tremolante, vivace,

mortificato Š

Ne risulta

che il tocco (e la relativa reazione) viene percepito diversamente da chi tocca

e da chi è toccato:

- chi tocca

percepisce cambiamenti riconoscibili

al tatto e impressioni di modi reattivi che appartengono al suo

repertorio di esperienza, invece

- chi è

toccato non percepisce la reazione di propriocettori e neurovegetativa, ma in compenso una ³somma sensazioni² elaborata

in funzione alle sue ³esperienze di tessuto locale².

La reazione

al tocco è complessa, reale e unica. È percepibile sia dal terapista sia dal

cliente solo in modo frammentario e diverso l¹uno dall¹altro. Viene

interpretata e usata dai due secondo criteri ben diversi. La dinamica del

lavoro corporeo si evolve in questo contrasto dove la reazione reale è perno e

nesso tra terapista e organismo del cliente.

3.10.2 Percezioni

del terapista

La

percezione del terapista (come ogni percezione) è un insieme complesso di

sensazioni tattili, olfattive, uditive e visive che formano come un ³suono

orchestrale².

L¹attenzione

(o la coscienza) viene deviata dalla percezione riflettendo, pensando,

valutando, rispondendo o perdendosi in reminiscenze, sentimentalismi o rancori.

Come

ascoltando un concerto l¹attenzione può essere focalizzata sulla voce di un

singolo strumento, sulla melodia dominante, sull¹evoluzione ritmica, sul

tessuto armonico, sui movimenti del direttore, le stecche dei poveri musicisti,

il vestito della vicina o l¹etichetta al collo della camicia che gratta. Si può

anche percepire semplicemente l¹insieme musicale con i timbri dell¹orchestra. E

chi è un buon ascoltatore varia continuamente la sua percezione musicale senza

lasciarsi deviare da idee, valutazioni, direttori e etichette.

Così il

terapista è percettivo; la sua ³orchestra² è il cliente, il suo ³udito² sono i

ricettori tattili, e in misura minore i ricettori olfattivi, uditivi e visivi.

A differenza dell¹ascoltatore nel concerto, è un povero musicista che deve

contemporaneamente suonare a ³prima vista² il basso continuo di un brano

sconosciuto proposto dal suo cliente.

3.10.2.1 Percezione tattile

Nel lavoro

corporeo la fonte percettiva prevalente sono i sensori tattili. Consiglio a chi

lavora in questo campo di studiare attentamente i relativi capitoli del

³Thibodeau² per farsi, oltre che della bravura artigianale, anche un¹idea

chiara del ricco arsenale sensoriale tattile del quale l¹inventore ci ha

dotati:

- freddo e caldo

- pressione

superficiale e profonda, perpendicolare e traslata, fine e grossolana

- movimenti

di peli

-

scivolamento

-

vibrazioni lente e ad alta frequenza

- forse

altri strumenti non ancora conosciuti e

- l¹insieme

complesso di tutti.

Ma queste

sono solo le percezioni locali di una piccola area dermica che tocca il

cliente. Secondo la ripartizione dei diversi sensori sotto la pelle, la

sensibilità varia secondo il luogo di contatto: p.es. il dorso della mano è più

sensibile del palmo alla temperatura e così via.

Un¹altra

percezione tattile importante è quella di forma, distanza, ³direzione

tessutale² che si percepisce toccando attentamente, presumibilmente grazie ai

sensori di autopercezione e stiramento dei nostri muscoli durante il lavoro.

È un buon

esercizio ³alla cieca² per i principianti esercitarsi tentando di riconoscere

oggetti solo tramite il tatto e di percepire la forma di statue fino ai minimi

dettagli solo con il tatto.

In

diagnostica si riesce facilmente a palpare differenze tra destra e sinistra,

più esattamente che in modo visivo.

Per il

principiante è inizialmente difficile lasciar perdere le sue immagini visive e

concentrarsi su quelle tattili. Quasi tutti tentano di farsi ³un¹immagine², che

per loro vuol dire un¹impressione ottica, dimenticandosi che indipendentemente

da questo, il cervello riesce a farsi un ritratto tattile plastico di

dimensione, struttura, consistenza, umidità, temperatura e comportamento molto

diverso da quello visivo. Il tirocinio del massaggiatore consiste fra l¹altro

proprio nel compito di completare i suoi concetti visivi dell¹organismo con

concetti tattili.

Uno dei

problemi di questo compito per discepoli verbalmente orientati è di carattere

linguistico: manca una terminologia specifica tattile per denominare le

percezioni. Ma le nostre lingue offrono delle possibilità di denominazione di:

- tono

muscolare: teso, floscio

-

consistenza: duro, molle, gommoso,

-

temperatura: freddo, fresco, tiepido, caldo, scottante

- umidità:

secco, umido, oleoso

-

struttura: ruvido, liscio, pergamenaceo

-

geometria: rotondo, spigoloso, fibroso, noduloso

- risposta

dinamica: elastico (come una gomma o molla), plastico (come argilla, rame)

- reazione

tessutale: spaventato, terrorizzato, fiducioso, impaurito, generoso, repulsivo,

scioccato, incavolato, renitente, conciliante, voluttuoso, aggressivo,

regressivo, tremolante, vivace, mortificato.

È evidente

che questi tentativi descrittivi corrispondono a un retroscena strutturale/

anatomico e funzionale/ fisiologico. Con il tempo e la crescente esperienza si

riesce ogni tanto a decifrare e interpretare anche verbalmente stati e

mutamenti tessutali. Pare che ci siano anche ricordi e memoria tattile diretta

(come visiva, olfattiva, uditiva, gustativa) al di là della verbalizazione che permette al terapista di scoprire dei

mutamenti tessutali anche dopo lungo tempo.

È evidente

che la capacità di percezione e differenziazione tattile, come la susseguente

reazione operativa, non si sviluppa ³riflettendo², ma agendo con concentrazione

e attenzione.

3.10.3 Tocco del

terapista

C¹è un

universo di tocchi, strisci, movimenti che un terapista può applicare trattando

il suo cliente. Certe ³scuole, metodi, tecniche² propongono regole ³assolute²,

regole ³relative² e regole sintomatiche. Le seguenti sono una piccola scelta

illustrativa:

3.10.3.1 Criteri

delle diverse ³scuole²

3.10.3.2 Principi

del lavoro personale

3.10.3.3 Regole

operative personali

3.10.3.1 Criteri delle diverse ³scuole²

Le diverse

scuole, nella loro esigenza di dare delle indicazioni didattiche generalizzate,

applicano spesso dei criteri assoluti e relativi.

Quasi tutte

hanno una loro ragione d¹essere in una determinata situazione, ma pochissime (o

nessuna) di queste scuole ³assolute² è generalizzabile e fra le ³relative² non

ne basta un¹unica (riducente), ma ci vuole un sistema di parecchie per svolgere

un lavoro a regola d¹arte. Certamente esistono innumerevoli approcci

utilizzabili e nessuno ³migliore², come nessuno degli utilizzabili è ³semplice²

o riducente.

Il guaio è

che a furia di semplificare il complesso, si perde la differenziazione e,

spinta dall¹ignoranza e dalla necessità di giustificarsi, la semplificazione

diventa un dogma riducente che fa evolvere la credenza del terapista, ma certo

non la sua arte e la salute del cliente.

Con i

criteri ³assoluti² o prediletti, spesso non espressi esplicitamente, bisogna

stare molto attenti, perché in certe situazioni o combinazioni possono

seriamente danneggiare, e poi è tardi per dire che non era inteso così.

Consiglio: chiedersi (o chiedere all¹insegnante) le controindicazioni e gli

effetti collaterali.

€ Criteri

³assoluti² o ³prediletti² possono essere indicazioni che riguardano:

- ordini

sequenziali (p.es. dai piedi alla testa o viceversa, sempre verso il cuore, Š)

- regole

per posti di manipolazione prediletti (articolazioni, muscoli, ossa, tessuto

connettivo)

- regole

per tipi di manipolazioni (tenere, premere, impastare, scivolare, battere, Š)

- regole

per determinati movimenti di articolazioni ³a leva² (specialmente in

osteopatia)

- criteri

direzionali (p.es. contro la gravità, tirare il muscolo, scaricare il muscolo,

con il deflusso linfatico, Š)

- criteri

ritmici (p.es. sincrono al respiro, polso craniale, Š)

- criteri

di tempo (lento, veloce, Š)

- criteri

di forza (energico, fino, a tocco di farfalla)

- criteri

di uso delle mani (p.es. una giuntura tra le due mani, simmetria (o asimmetria)

dei posti di tocco, Š)

- criteri

anatomici (p.es. origine e inserzione, sul ventre muscolare, lungo le

separazioni di tessuto connettivo tra due muscoli)

- criteri

fisioneurologici (p.es. sfruttare gli archi riflessivi Š)

Le regole ³relative² o ³dipendenti² sono

già più raffinate perchè richiedono almeno un criterio di differenziazione che

impedisce un lavoro puramente meccanico. Qui il rischio sta piuttosto nel

³riducente²: Basandosi su una o poche di queste regole e a furia di osservare

un unico criterio di valutazione ne sfuggono altre forse più importanti.

Consiglio:

chiedersi (o chiedere all¹insegnante) la gerarchia e la sequenza dei criteri:

€ regole

³relative² o ³dipendenti² possono essere:

- scaldare

il freddo, rinfrescare il caldo

- energico

sul floscio, tocco di farfalla sul teso (o viceversa)

-

disperdere sul duro e concentrarsi sul molle

- tenere

un¹articolazione tesa fino al prossimo sospiro

- tenere il

tessuto che ³lascia² e lasciare il tessuto che si ³espande²

- sincronizzare

il micromovimento muscolare con il respiro

- tenere

finché sparisce il ³polso craniale²

-

prevalentemente dermatomi innervati del simpatico in stati parasimpatici e

viceversa.

3.10.3.2 Principi del lavoro personale

Non ritengo

applicabile in modo generale le mie personali massime di lavoro; troppo

dipendono della mia istruzione individuale, dalla mia esperienza e

disposizione. Se tento di spiegarli non è per motivi esibizionistici, ma perché

tento di concretizzare un modo di lavoro personale, per fornire strumenti di

riflessione e decisione a chi cerca di ³definire il suo proprio lavoro².

Personalmente

lavoro:

€ in modo

lento (per dare all¹organismo del cliente il tempo di percepire, elaborare,

rispondere a ogni stimolo)

€ con

tocchi leggerissimi (sotto la soglia di percezione cosciente del cliente,

sfruttando i meccanismi della sua autopercezione inconscia)

€

adattandomi a un ritmo del cliente (prevalentemente respiratorio) forza,

direzione e, ambito e cambiamento del tocco

€ spesso in

direzione opposta alla forza della gravità

€ ma non

contro una ³posizione esagerata² (non correggere)

€ e

possibilmente in completa funzione della reazione del tessuto toccato:

-

temperatura

-

consistenza

- tono

muscolare

- tipo di

reattività

3.10.3.3 Regole operative personali

Osservando

questi principi sono deducibili diverse regole operative:

- tengo

(rassicurato) il tessuto in fase di rilascio del muscolo (normalmente

espirazione)

- lascio

libero il tessuto quando richiede spazio (normalmente microcontrazione inspiratoria)

e mi sposto in questa fase

- tento di

non sforzare o regolare la respirazione del cliente, ma respiro possibilmente

nel suo ritmo (anche se è molto variato o irregolare)

- al

massimo gli chiedo di tener aperta la bocca, di non trattenere il fiato e di

lasciar respirare il corpo

-

normalmente questo determina il ³tempo² (larghetto, andante, allegro) del

lavoro

- il ritmo

del tocco (secondo che il tempo è largo, adagio, moderato o presto) può essere

un multiplo o uguale a una frazione del tempo

- comprende

tutte le variazioni ritmiche, agogiche, accentuali e di pause immaginabili

- nonché

³gli accordi² del tocco

- ma si

orienta sempre sulla ³linea melodica² e sulla ³guida ritmica² del cliente

- spesso mi

sento proprio come accompagnatore a prima vista di basso continuo di un

protagonista solista

- spostando

la mano, la stacco spesso dal corpo per dare il senso di liberazione al tessuto

(tengo raramente per più di tre cicli respiratori)

- scivolo

raramente sulla pelle, ma do al tocco una leggera direzione traslatoria

definita (normalmente opposto alla forza reattiva generata dalla gravità)

- piuttosto

che premerlo, sollevo il tessuto dall¹osso

- piuttosto

che comprimerle, apro le giunture (salvo braccia e mani dove le forze

gravitazionali lo fanno già di natura)

- piuttosto

che correggerla, accentuo l¹esagerazione di una posizione giunturale (per

provocare una regolazione reattiva posturale neurologica in senso opposto)

- seguo il

tessuto freddo per scaldarlo

- adatto la

forza del tocco contrariamente al tono muscolare (più il muscolo è teso, minore

è la forza)

- tocco con

le punta delle dita o delle linee lungo il tessuto ³fibroso² (massaggio del

connettivale)

- ma copro

più regolarmente possibile con tutta la mano il tessuto amorfo

- uso

polpacci, dita, palmo o dorso della mano, polso, avambraccio e braccio il più

possibile adattandomi alla geometria locale del corpo del cliente e con un

massimo di motilità delle membra del mio organismo.

3.11 Meccanismi

neurofisiologici

Distinguo,

in questo contesto, meccanismi neurofisiologici ³basilari² e ³coordinati². Come

³basilari² intendo meccanismi di riflessi muscolari e neurovegetativi e

relative trasmissioni connettivali. Come ³coordinati² intendo reazioni più

complesse ed elaborate del tipo meccanismi complessi, automatismi innati e

acquisiti.

3.11.2 Coordinati

Sfrutto

meccanismi neurofisiologici (periferici e vegetativi), riflessi di diverso

tipo, di trasmissione e reazione connettivale:

-

all¹inizio, come fase preparatoria e se necessario, tento una sedazione di