|

|

Medicina popolare

per autodidatti

settembre 22, 2005 |

|

INDICE: Cenni omeopatici MN 4.3

1.0 Terminologia

1.1 Omeopatia

1.2 Allopatia

2.0 Caratteristiche omeopatiche

3.0 Metodologia dell¹omeopatia classica

3.1 Obiettivo

3.2 Formazione

3.3 Dall¹anamnesi al rimedio

3.4 Strumenti di lavoro

3.5 Aggiornamento

4.0 Preparazione e uso di rimedi omeopatici

4.1 Regolamenti

4.2 Prodotti standardizzati

4.2.1

Sostanze base per i rimedi

4.2.2

Potenze

4.2.3

Preparazioni

4.2.4

Posologia

4.3 Prodotti artigianali

4.3.1

Preparazione della tintura madre di

piante

4.3.2

Potenziamento

4.3.3

Uso del rimedio

4.3.4

Conservazione per uso futuro

4.3.5

Preparazione di minerali, tessuti e

metalli

4.3.5.1

Triturazione di minerali e

preparazione della tintura madre

4.3.5.2

Triturazione di tessuti e

preparazione della tintura madre

4.3.5.3

Rettifica di metalli

5.0 Cenni storici

6.0 Applicazione

e controindicazioni

6.1 Applicazioni e raccomandazioni

6.2 Controindicazioni, rischi

7.0 Principi,

massime e modelli omeopatici

7.1 Autoidentificazione degli omeopati

7.2 Delimitazioni

7.3 Interpretazione della malattia

7.4 Modello e massime terapeutiche

7.5 Criteri di valutazione medica omeopatica

7.6 Gerarchia dei livelli di manifestazione di

sintomi e malattie

7.7 Sequenze e procedure di guarigione

8.0 Metodi affini all¹omeopatia

8.1 Omeopatia classica

8.2 Medicina spagirica

8.3 Medicina antroposofica

8.4 Elettroagopuntura secondo Voll (EAV)

8.5 Omeopatia organotropa e funzionotropa

8.6 Nosode

8.7 Omotossicologia

8.8 Sali minerali in preparazioni omeopatiche

(Schüssler)

8.9 Fiori di Bach, fiori californiani, fiori

australiani,

9.0 Referenze

10.0

Bibliografia

- ³omeo² =

equo, uguale, simile

- ³pathos² =

dolore, malattia

Definizione

secondo Littré:

³Metodo

terapeutico che consiste nel curare le malattie somministrando a dosi

infinitesimali delle sostanze suscettibili a dosi sostanziali di provocare

nell¹uomo sano sintomi simili a quelli che si vogliono combattere

nell¹ammalato².

- La lingua

popolare indica spesso con ³omeopatia² tutte le terapie con rimedi non prodotti

dall¹industria farmaceutica, specie quelli ³naturali² come p.e. la fitoterapia.

- L¹uso

linguistico comune indica con il termine ³omeopatico² in genere le sostanze

³fortemente diluite², anche quando non hanno nulla a che vedere con i rimedi

omeopatici.

- ³allo² =

altro, diverso,

contrario;

- ³pathos² =

dolore, malattia;

-

Definizione secondo Garnier-Delamare:

³Trattamento

che si basa sul raggiungimento dell¹effetto inverso a quello causato dalla

malattia².

- Il

termine ³allopatia² venne usato per la prima volta da HAHNEMANN per designare

medicinali e terapie contrapposti all¹omeopatia. Nel frattempo è entrato

nell¹uso comune e spesso viene usato in modo dispregiativo.

2.0 Caratteristiche

omeopatiche

- Terapia

regolativa non materiale:

Utilizzando

meccanismi il cui funzionamento rimane sostanzialmente ignoto, benché esistano

diverse ipotesi esplicative, si tenta di sostenere l¹organismo nella sua lotta

contro la malattia.

- Dei tre

strumenti della medicina (parola, rimedio, tocco), quello nettamente

privilegiato è il rimedio.

La parola è

ampiamente usata durante l¹anamnesi e l¹inchiesta sui sintomi.

- Il punto

di partenza della terapia sono i sintomi individuali, interpretati come ³rumori

di battaglia² di uno specifico organismo contro una sua disfunzione. Non

vengono considerate le patologie generiche, anatomiche e fisiologiche. Per

questo motivo lo studio di anatomia, fisiologia e patologia è perfettamente

inutile per chi pratica esclusivamente omeopatia classica.

- Si cerca

un rimedio suscettibile di provocare a dosi sostanziali nell¹uomo sano sintomi

simili a quelli che si vogliono combattere nell¹ammalato.

- Il

rimedio è ³potenziato²: diluito a tappe fino a raggiungere dosi infinitesimali,

e dinamizzato (scosso o triturato in un mortaio) dopo ogni tappa di diluizione.

3.0 Metodologia

dell¹omeopatia classica

Trovare un

rimedio congruente al quadro dei sintomi del cliente, tenendo conto della sua

costituzione, dei disturbi e della disposizione.

Un medico

omeopatico classico subisce una lunga formazione severa e specializzata, ben

diversa da altre formazioni mediche, in quanto risponde ad altre esigenze.

La

patologia generica, l¹anatomia e la fisiologia interessano meno, poiché ci si

basa comunque su una sintomatologia individuale molto raffinata e sulla

conoscenza degli effetti sottili di rimedi di ogni genere.

In questo

contesto trovo strana la predisposizione contenuta nella legge sulle malattie e

infortuni, secondo la quale devono essere medici universitari a praticare

l¹omeopatia.

Gli studi

universitari, pagati dalla comunità (ca. 1 Mio. di Fr. per medico) sono

sbattutti via in quanto, per autodefinizione omeopatica, non sono applicati.

3.3 Dall¹anamnesi al rimedio

Il lavoro

del medico omeopatico consiste prevalentemente in:

- un

dialogo approfondito con il cliente nel quale tenta di individuare una vasta

gamma di sintomi particolari. Spesso questi non sono affatto evidenti,

trattandosi non solo di ³sintomi² nel senso classico di ³disturbi², ma anche di

elementi di costituzione, di disposizione o del modo di reagire tipico

dell¹organismo del cliente

-

un¹analisi e una valutazione dei risultati del dialogo ³a tavolino² con attenta

riflessione

- una

ricerca meticolosa ³a tavolino² di rimedi che si dimostrino simili secondo la

valutazione dei sintomi e delle caratteristiche del cliente, e la scelta per

eliminazione di uno o diversi di loro

-

determinazione della diluizione e posologia, istruzione, approvvigionamento e

consegna al cliente

-

sorveglianza delle reazioni del cliente ed eventuale ³correzione del tiro².

Si tratta

nel suo insieme di un lavoro che richiede tempo, non solo per l¹inchiesta

iniziale ma soprattutto per lo studio che il medico dedica alla scelta dei

rimedi. Non di rado una consultazione e il lavoro ³occulto² di ricerca dei

rimedi e di controllo sulle reazioni del cliente richiedono diverse ore:

calcolandone il costo secondo le tariffe orarie di medici o di naturopati, può

trattarsi di centinaia di franchi. Il costo dei medicamenti in confronto è

trascurabile.

Per il suo

lavoro, il medico omeopata si serve di diversi strumenti:

- moduli

per le inchieste, le analisi e le valutazioni

- grossi

volumi con esaurienti descrizioni di rimedi e dei loro effetti

- oggi

esistono anche programmi per ordinatori, utili specialmente nella prima fase

della ricerca.

L¹aggiornamento

del repertorio omeopatico è bene organizzato sin dai tempi del dottor

Hahnemann, in quanto escono regolarmente specifiche pubblicazioni con i

risultati dei vari progetti di ricerca, delle ³autoprove² e delle verifiche.

La raccolta

di tutti questi dati (autoprove, verifiche, collaudi, introduzione ed

esperimenti) è istituzionalizzata in modo che l¹omeopatia si evolve in

continuazione.

4.0 Preparazione

e uso di rimedi omeopatici

La

preparazione dei rimedi omeopatici è regolata fin dai tempi di Hahnemann nel

volume HAB (Hahnemann¹sches Arzneimittelbuch: libro dei rimedi hahnemanniani)

che descrive minuziosamente le sostanze usate e la preparazione dei singoli

rimedi nello stile della farmacopea.

Inoltre,

diverse legislazioni statali fissano condizioni e diritti di produzione e

commercio di tali prodotti semifiniti o finiti.

4.2 Prodotti standardizzati

È evidente

che il commercio di rimedi omeopatici richiede sostanze standardizzate,

prodotte sotto condizioni igieniche, conservate per lunghi periodi di tempo,

imballate e commercializzate professionalmente, nonché distribuite e documentate

per un largo pubblico (normalmente da farmacisti specializzati).

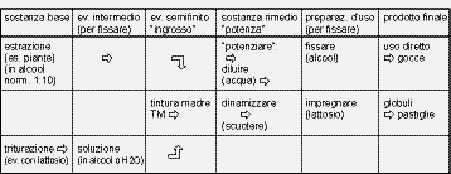

Le

procedure per la preparazione standardizzata di rimedi omeopatici sono

grossolanamente le seguenti:

Si noti che

tutti questi procedimenti, ad eccezione di quelli per fabbricare globuli o

pastiglie destinati al commercio, non richiedono attrezzature né conoscenze

particolari.

Sono

trattati i seguenti temi:

4.2.1 Sostanze

base per i rimedi

4.2.1 Sostanze

base per i rimedi

Esiste una

grandissima quantità di sostanze base omeopatiche.

Christopher

Hammond, nel suo libro ³Krankheiten homöopathisch behandeln² propone una scelta

di ca. 40 sostanze base per il trattamento delle più frequenti patologie

³famigliari².

|

- Aconitum - Allium cepa - Antimonium

tartaricum - Arnica - Apis mellifica - Arsenicum

album - Belladonna - Bryonia - Calcium

carbonicum - Calendula - Cantharsis |

- Causticum - Chamomilla - Drosera - Dulcamara - Eupatorium

perfoliatum - Euphrasia - Ferrum

Phosphoricum - Gelsemium - Glonoinum - Hepar

sulfuris - Ipecacuanha |

- Kalium

bichromicum - Kalium

carbonicum - Lachesis - Ledum - Lycopodium - Mercurius

solubilis - Natrium

muriaticum - Nux vomica - Phosphorus - Pulsatilla - Rhus

toxicodendrum |

- Rumex - Silicea - Spigelia - Spongia - Staphisagria - Sulfur - Symphytum - Urtica urens |

4.2.2 Potenze

Nei paesi

germanici si usano normalmente le potenze D (decime) con tappe di diluizione

minori e dinamizzate più spesso, mentre nei paesi mediterranei si usano le

potenze

CH o C (CH

= centesimali hahnemanniani).

Per potenze

più alte si usano anche altre lettere (esempio Q) seguendo le cifre che

indicano i numeri romani.

D = potenziato

a tappe di 1:10 dalla tintura madre (Ø)

Es.:

D6 = diluizione 1:1¹000¹000 in 6 tappe con dinamizzazione intermedia

C o CH = potenziato

a tappe di 1:100 dalla tintura madre (Ø)

Es.:

C3 = diluizione 1:1¹000¹000 in 3 tappe con dinamizzazione intermedia

Q

=

potenziato a tappe di 1:50¹000 dalla tintura madre (Ø)

Es.:

Q2 = diluizione 1: 2¹500¹000¹000 in 2 tappe con dinamizzazione

intermedia

(corrisponde più o meno alla diluizione D9 o CH5).

Potenze

alte (superiori a CH30 o D60) reazione veloce, profonda e specifica, acuta.

Potenze

basse (inferiori a CH30 o D60) reazione lenta, spettro più largo, cronica.

Ad una

persona non esperta consiglierei di usare la potenza CH12: ha uno spettro più

largo del CH30 senza peraltro essere troppo specifico.

Quando

personalmente non sono sicuro della scelta della sostanza, opto per un D6.

La scelta

corretta della sostanza base è molto più importante della sua diluizione.

- Globuli

(lattosio imbevuto di rimedio).

- Gocce

(rimedio conservato in alcool).

- Pastiglie

(lattosio imbevuto di rimedio).

A seconda

del tipo di preparazione: 3 globuli, 2 gocce, 1 pastiglia per volta.

Non toccare

con le mani; sciogliere sotto la lingua; bocca pulita; non ingerire sostanze

con forti odori durante la cura.

Non

ripetere finché non va meglio o non peggiora. Stimolare in stasi!

Preparazione

della tintura, potenziamento, uso, conservazione.

Quando la

sostanza base è a disposizione, si consiglia di prepararsi personalmente i

rimedi per il proprio uso immediato. Questo era anche uno degli scopi di

Hahnemann, che auspicava una medicina ³per i poveri², cioè alla portata di

tutti.

Perché

prepararsi da soli il rimedio?

- Non è più

difficile o più impegnativo che prepararsi una tisana.

- Non ci

sono assolutamente problemi per il dosaggio.

- Stimola

la creatività autoterapeutica e la riflessione sul disagio.

Di seguito,

presento a titolo esemplare, la preparazione di un rimedio omeopatico come la

propone nel suo scritto ³Meine eigenen Heilmittel² il dottor Jürg Reinhart.

Sono

trattati i seguenti temi:

4.3.1 Preparazione

della tintura madre di piante

4.3.4 Conservazione

per uso futuro

4.3.5 Preparazione

di minerali, tessuti e metalli

4.3.1 Preparazione

della tintura madre di piante

Materiale:

coltello, vasetto con coperchio da ca. 2 cl, alcool (p.e. grappa), pianta.

-

Raccogliere e preparare la pianta con tatto, ³spiegandole² lo scopo delle

nostre azioni. Per esempio la cipolla: fa lacrimare gli occhi e servirà in

preparazione omeopatica a sgonfiare occhi lacrimanti e naso sgocciolante.

- Mettere

un pezzo della pianta nel vasetto riempito di alcool non denaturato (oppure

grappa o un altro superalcolico).

- Lasciar

macerare almeno 10 minuti, ma anche ore, giorni, mesi.

- Tutto è

ancora più efficace, se il preparato viene esposto al sole, trattato con

simpatia, magari anche parlandogli, e ogni tanto mosso.

4.3.2 Potenziamento

Diluizione

e dinamizzazione:

a) mettere

qualche goccia della tintura precedentemente preparata in un vaso di vetro che

si possa chiudere ermeticamente e ben pulito

b)

aggiungere ca. 0.5 dl di acqua del rubinetto

(diluizione

IC1 => IC = ³potenza Individuale Creativa²)

c) scuotere

energicamente per almeno 20 secondi, meglio se un minuto (dinamizzazione)

d) svuotare

il contenuto del vaso nel lavandino

e)

aggiungere ca. 0.5 dl di acqua del rubinetto (diluizione IC2)

f) ripetere

da c) fino a e) quattro volte, raggiungendo così IC6 (se si desidera una potenza

più alta, proseguire, ricordandosi di contare bene!)

g) il

risultato finale è un rimedio omeopatico che si chiama ³Allium cepa IC6²

h)

conservare, imbottigliare ed etichettare una parte

(vedi

³Conservazione per uso futuro²) Allium cepa IC6.

Uso

immediato e posologia.

- Uso

immediato: (es. Allium cepa IC6): bere il contenuto del vasetto alla potenza di

preparazione (IC6) potenziare di seguito una volta (IC7) e conservare per il

prossimo giorno (etichetta con contenuto e diluizione) proseguire così per 6

giorni (IC12).

- Posologia

della parte conservata:

casi acuti:

ogni 1 o 2 ore due gocce

casi

cronici: 3 volte al dì due gocce

4.3.4 Conservazione

per uso futuro

-

Aggiungere all¹ultima preparazione (o una parte di essa) ca. la stessa quantità

di alcool potabile (95%).

-

Imbottigliare in flacone con pipetta ed etichettare.

4.3.5 Preparazione

di minerali, tessuti e metalli

Sono

trattati i seguenti temi:

4.3.5.1 Triturazione di minerali e preparazione della tintura madre

4.3.5.2 Triturazione di tessuti e preparazione della tintura madre

4.3.5.1 Triturazione di minerali e preparazione

della tintura.

Materiale:

mortaio e pestello duro (es. agata), lima di diamante, lattosio, minerale (es.

gnesa), alcool (es. grappa), acqua

- grattare

nel mortaio con la lima di diamante un po¹ di polvere di minerale (p. es.

gnesa)

- triturare

per ca. 10 minuti

-

aggiungere lattosio (ca. 10 volte la quantità del minerale)

- triturare

per almeno 20 minuti (minerali duri come quarzo e vetro almeno un¹ora)

-

aggiungere alla polvere ottenuta un po¹ di acqua e ridurre a pasta fine

-

aggiungere alla pasta ca. 10 volte la stessa quantità di alcool (grappa)

-

imbottigliare ed etichettare (p. es. ³TM ø Gnesa²).

4.3.5.2 Triturazione di tessuti e

preparazione della tintura

Materiale:

mortaio e pestello, tessuto (p. es. unghia), argilla, alcool (es. grappa),

acqua

- triturare

per almeno 20 minuti

-

aggiungere tessuto finemente sminuzzato nel mortaio con l¹aggiunta di un po¹ di

argilla e aggiungere alla pasta ca. 10 volte la stessa quantità di alcool

(grappa)

- esporre

possibilmente al sole non meno di 10 minuti, ma anche alcuni giorni

-

imbottigliare ed etichettare (p. es. TM ø unghia Peter)

- minerali

e tessuti.

Materiale:

un pezzo di cote, limone, metallo (es. ferro), sale marino, acqua, alcool

-

rettificare il metallo con la cote bagnata e aggiungere limone (o altro succo

acido) fino ad ottenere una pasta fine

- il

metallo non si scioglie nell¹alcool, perciò non si procede con la tintura madre

-

potenziare subito con acqua p.e. IC6 aggiungendo un po¹ di sale marin alla

diluizione - conservare l preparazione come descritto nel paragrafo

³conservazione per uso futuro²

-

imbottigliare ed etichettare (p. es. ³TM ø Ferrum metallicum²).

5.0 Cenni storici

L¹inventore

dell¹omeopatia è il dottor Hahnemann, che nel suo libro ³Organon...² presentava

nell¹anno 1810 tutti gli elementi dell¹omeopatia classica, dalla diagnosi fino

alla cura.

Egli fa

riferimento ad una frase di Ippocrate contenuta in testi risalenti a 2000 anni

prima e fino ad allora rimasta oscura: ³...similia similibus curantur...² (il

simile si cura con il simile). Interessante il fatto che Ippocrate era sempre

molto esplicito nelle sue indicazioni, ma in questo caso non da nessun elemento

per spiegare il concetto.

In un

trattato di medicina ayurvedica, (che influì fortemente su Ippocrate) risalente

a 5000 anni fa, è scritto ³...quello che provoca una malattia la può anche

guarire...².

Stranamente,

anche nella medicina ayurvedica (³ayur²=salute ; ³veda²=trattato) i cui testi

sono sempre molto precisi e chiari, questo concetto non viene approfondito. Del

resto questa medicina è stata tramandata nei secoli e ancora oggi i suoi

principi sono largamente applicati nella medicina popolare in India, ma non si

trovano rimedi preparati secondo i criteri omeopatici.

Nella

medicina medioevale e rinascimentale europea e araba, come nella medicina

ayurvedica si usano preparazioni ³spagiriche², che in parte seguono il

principio del simile, ma più nel senso di analogie di struttura e funzione.

Anche

l¹idea di ³potenziamento² è presente, ma la sua realizzazione pratica è

raggiunta attraverso tecniche fisiche e chimiche più raffinate e complesse,

rispetto a quelle utilizzate in omeopatia (distillazione a circuito chiuso p.

es.).

Al tempo di

Hahnemann l¹arte medica ufficiale era drastica (purghe, salassi, vomito

indotto, medicamenti di dubbia origine e spesso velenosi).

La medicina

popolare dal canto suo, piuttosto superstiziosa e ciarlatana, aveva successo

soprattutto nel campo delle terapie cliniche e psichiatriche ed aveva seguaci

prevalentemente tra medici ed ecclesiastici.

Nella

moderna medicina clinica, dopo che Robert KOCH scoprì all¹inizio del secolo il

bacillo della tubercolosi e il vaccino contro questa malattia, esiste un

sorprendente parallelismo al principio omeopatico del simile che cura il

simile. Infatti una vaccinazione con germi inattivati ha come effetto quello di

stimolare il sistema immunitario ad una migliore difesa contro un particolare

germe patogeno in modo da evitare lo svilupparsi della malattia. In naturopatia

esiste una strana ambiguità in merito alle ³vaccinazioni² cliniche spesso

diabolizzate e metodi simili naturopatici glorificati (NOSADE, omotossicologia,

SPENGLERSAN, ) a scapito del povero utente disorientato.

La

naturopatia, oltre all¹omeopatia classica, conosce tutta una serie di metodi

terapeutici che sono deduzioni od ampliamenti dei principi omeopatici, o dove

l¹omeopatia fa parte di un concetto medico più ampio.

6.0 Applicazione e controindicazioni

6.1 Applicazioni e

raccomandazioni

6.1 Applicazioni

e raccomandazioni

-

molteplici disturbi anche cronici

- malattie

di origine psicosomatica

- malattie

remittenti

- terapia

complementare a quasi tutte le altre cure.

Secondo il

parere di certi omeopati, questa terapia è efficace contro quasi tutti i

disturbi, specialmente malattie croniche, psicosomatiche e debolezze del

sistema immunitario.

Altri ne

vedono l¹applicazione dove ci sono funzioni disturbate ma non distrutte,

escludendo quindi le patologie degenerative, consigliandone l¹uso complementare

ad altre terapie nelle malattie.

6.2

Controindicazioni e rischi

- seguendo

un trattamento professionale non si conoscono rischi

- potenze

inferiori a D8 o CH4 possono avere effetti allergici (specialmente se

iniettate)

- potenze

basse (inferiori a D6 o CH3) di rimedi a base di metalli pesanti o altre sostanze

molto tossiche possono causare intossicazioni, se vengono usate a lungo.

7.0 Principi,

massime e modelli omeopatici

7.1 Autoidentificazione

degli omeopati

7.3 Interpretazione

della malattia

7.4 Modello e

massime terapeutiche

7.5 Criteri di

valutazione medica omeopatica

7.6 Gerarchia di sintomi e malattie

7.7 Sequenze e

procedure di guarigione

7.1 Autoidentificazione degli omeopati

-

L¹omeopatia è un sistema medico completo.

- Rinforza

la capacità di autoguarigione dell¹organismo.

- Utilizza

rimedi che nel sano provocano i sintomi dell¹ammalato.

L¹omeopatia

si pone in un certo senso in contrasto con tutta quella medicina che definisce

³allopatica², cioè quella che invece di sostenere il concetto di autoguarigione

dell¹organismo, si oppone alla malattia.

7.3 Interpretazione della malattia

- Malattia

acuta:

³ribellione²

dell¹organismo contro una disfunzione.

- Malattia

cronica e recidiva:

l¹organismo

non è ancora riuscito ad organizzare la sua difesa contro quella disfunzione.

-

Disfunzione:

disturbo di

uno stato naturale funzionante.

-

Disponibilità:

inclinazione

alla malattia. In omeopatia questo è un fattore altrettanto importante che le

circostanze patologiche stesse. Inoltre, la disponibilità può aumentare

sensibilmente a seguito di problemi emotivi, relazionali e sociali.

- Malattia:

più che i

sintomi si prende in considerazione la disponibilità latente.

- Vitalità

e intelligenza corporea:

tramite

diversi sistemi, controllano la capacità di guarigione naturale dell¹organismo.

-

Equilibrio:

il

tentativo di ristabilire l¹equilibrio interno in situazioni difficili provoca

come reazione la comparsa di sintomi che sono segni di guarigione da una

malattia che probabilmente esiste da lungo tempo.

7.4 Modello e massime terapeutiche

- Il

sintomo viene considerato come segno di guarigione e l¹organismo viene

sostenuto con rimedi che nel sano creano una reazione simile.

- Un

insieme di sintomi viene letto non soltanto in relazione alla malattia, ma come

reazione individuale: dipendono quindi dalla costituzione e dalla reattività

momentanea del soggetto.

- Non

esiste quindi per definizione un rimedio omeopatico contro una determinata

malattia, ma ogni rimedio è studiato per un determinato individuo in

determinate condizioni.

- Malattie

acute: più rilevanti i sintomi tipici e la reattività momentanea.

- Malattie

croniche: diventano più importanti i fattori costituzionali e di vissuto.

- La

malattia agisce a livello corporeo, emotivo e mentale.

7.5 Criteri

di valutazione medica omeopatica

Attraverso

l¹anamnesi (inchiesta sui sintomi, osservazioni, analisi) il medico omeopatico

cerca di ordinare, interpretare e valutare:

- l¹attuale

stimolo patogeno e ³miasmi² (influssi ambientali patogeni),

- il

terreno costitutivo o personale sul quale questo stimolo si trova,

- dal

confronto dei due criteri, la reattività individuale.

7.6 Gerarchia

dei livelli di manifestazione di sintomi e malattie

Mentale => emotivo => corporeo

Mentale: paranoia,

distrazione... => dimenticanza

Emotivo: paure,

fobie... => irascibilità, nervosismo...

Corporeo: circolazione,

respirazione, cervello, nervi => muscoli, articolazioni,

intestino

=> epidermide, mucose esterne.

7.7 Sequenze

e procedure di guarigione

Si cura a

partire dal punto più alto della gerarchia, verso quello più basso.

I sintomi

dovrebbero sparire nell¹ordine inverso alla loro prima apparizione.

Questo

lavoro richiede un¹anamnesi meticolosa e un¹attenta valutazione dei dati.

8.0 Metodi

affini all¹omeopatia

Come per

ogni metodo terapeutico, anche all¹interno delle istituzioni omeopatiche ci

sono delle divergenze notevoli tra ³tradizionalisti, puristi, integralisti,

riducenti² e ³pragmatici, eclettici, evasivi, qualunquisti².

Nonostante

tutto questo, l¹omeopatia può essere considerata la madre di un approccio

medico diverso, che ha aperto la strada allo sviluppo di terapie meno

materialistiche, e dispone a tutt¹oggi di ottimi medici.

8.4 Elettroagopuntura

secondo Voll (EAV)

8.5 Omeopatia

organotropa e funzionotropa

8.9 Fiori di Bach, fiori

californiani, fiori australiani,

8.1 Omeopatia classica

Quella

sostanzialmente descritta in questo testo. Vedi anche il fascicolo ³Metodi

terapeutici alternativi².

Il termine

deriva da ³span² = separare e ³ageirein² = congiungere.

Molto più

antica dell¹omeopatia, era una branca della vecchia scienza alchemica, che

usava preparare sostanze vegetali, minerali o animali tramite processi fisici e

chimici come la distillazione, l¹incenerimento, la carburazione, la

sublimazione e la soluzione, per poi ricongiungere le frazioni ottenute.

Come per

l¹omeopatia, anche qui si segue il principio del simile (ma piuttosto inteso

nel senso della struttura e della funzione) e quello della dinamizzazione (ma

ottenuta tramite circuiti calorici e non con il semplice movimento meccanico).

Termine che

deriva da ³antropos² = uomo e ³sofia² = scienza.

Rudolf

Steiner (1861-1925) oltre alla sua opera umanistica, pedagogica e filosofica ha

concepito all¹inizio degli anni ¹20 in collaborazione con Ita Wegmann anche un

modello umano medico, il cui concetto di fondo può essere riassunto in questo

schema:

corpo fisico: fisico e chimico = minerale metabolismo,

movimento: volontà

corpo eterico: vitale = vegetativo EGO circolatorio, respiratorio, ritmico:

sentimento

corpo astrale: anima, coscienza, sensi,

nervi: percezioni, pensieri immaginazione

Molti

rimedi antroposofici (Weleda, Wala) sono preparati omeopaticamente (diluizione,

dinamizzazione potenziamento).

8.4 Elettroagopuntura

secondo Voll (EAV)

Il medico

tedesco Voll negli anni ¹50 ha sviluppato un apparecchio per diagnosticare

elettricamente delle malattie e disfunzioni utilizzando degli ³agopunti². In

seguito, ha sviluppato un metodo per testare i rimedi omeopatici e stabilire

quali siano in grado di guarire le malattie o regolare le disfunzioni.

Nel

frattempo diversi altri utenti di apparecchiature del genere hanno cominciato

ad usare rimedi omeopatici per la parte terapeutica del loro lavoro.

8.5 Omeopatia

organotropa e funzionotropa

Con questa

definizione si intende quel sistema terapeutico che fa riferimento all¹organo o

al sistema di organi oppure ad un sistema funzionale (p.e. sindrome) e che si

mette in relazione piuttosto con determinati disagi, che alla reattività

specifica e alla costituzione di un singolo individuo.

Lavora

prevalentemente con rimedi combinati di fabbricazione di massa.

Esempio:

BIORENAL per disturbi renali e delle vie urinarie.

Dal greco

³nosos² = malattia.

Concetto

elaborato da Costantin Hering nel 1830. Si tratta di una specie di vaccinazione

orale,cutanea o subcutanea con sangue, pus, germi patologici, tessuto canceroso

sterilizzato e diluito

Autonosode: con

materiale proprio dell¹individuo trattato

Eteronosode: con

materiale fabbricato industrialmente

Immunomodulator: nosode di combinazioni di germi

patologici sfregati sulla pelle (p.e. SPENGLERSAN)

In una lettura moderna si tratta di ³immunomodulatori² che

funzionano come ³vaccinazioni².

8.7 Omotossicologia

Deriva da

³omo² = uguale, simile e ³tossico² = velenoso.

H.H.

Reckeweg (1905-1985) oltre alle preparazioni omeopatiche classiche usa nosode,

preparati di organi, medicamenti e loro combinazioni potenziati (diluiti e

dinamizzati).

8.8 Sali

minerali in preparazioni omeopatiche

Il medico

Schussler ha semplificato l¹omeopatia, scegliendo circa una dozzina di rimedi

minerali, potenziati a D6 o D12 con tabelle indicative secondo criteri

patologici e sintomatici per l¹uso popolare.

Il termine

³mineraloterapia² con il quale spesso si indica questo sistema, può indurre in

errore i non esperti, facendo credere che si tratti di una terapia contro

carenze di sali minerali.

Questo

curare può costare molto caro a chi pensa di sostituire ³ferro² in un anemico o

³calcio² in un osteoperoso, mentre in realtà stimola ³l¹escrezione² dei due,

peggiorando la situazione.

8.9 Fiori

di Bach, fiori californiani, fiori australiani

Il medico

inglese Edward Bach elaborò, nel 1930, una terapia con 38 rimedi floreali

ottenuti facendo macerare i diversi fiori in acqua di sorgente alla luce del

sole e poi fissati in alcool come una specie di tintura madre.

Agiscono

sulle emozioni negative dell¹individuo che spesso sono la vera causa di

innumerevoli disturbi somatici. Completamente innocui, i rimedi floreali

ristabiliscono l¹armonia tra corpo e mente.

Spesso il

terapista di Bach usa il pendolo come strumento per testare il rimedio.

I Fiori

californiani sono una scoperta più recente (1978) e vengono considerati

l¹integrazione dei Fiori di Bach. Molti d essi curano disturbi psicologici

strettamente legati alla nostra epoca, come per esempio la difficoltà per certe

donne a conciliare il desiderio di maternità con quello di far carriera.

Al momento

sono entrati in circolazione in Europa circa una settantina di fiori, ma

un¹altra ventina è in fase di sperimentazione.

I Fiori

australiani sono centinaia e in Europa sono poco conosciuti.

Un gruppo

di terapisti in merito lavora su problemi spirituali, un altro gruppo su quelli

sessuali, altri ancora curano l¹individuo nella sua relazione con la società.

Il

principio terapeutico è sempre quello ideato dal dottor Bach: un tentativo di

conciliare l¹intrinseco conflitto tra biologia e civilizzazione.

Schweizerischer

Verein hömöopatischer Aerzte

Oberdorfstrasse

CH-8914

Augst

Internationale

Gesellschaft für Homotoxikologie

Postfach

504

D-76483

Baden-Baden

Dr.Edward

Bach Centre, Swiss Office

Mainaustrasse

15

CH-8034

Zürich

HAMMOND,

Christopher:² Krankheiten homöopathisch behandeln², Knaur 1993, ISBN

3-426-76013-4

REINHART,

Jürg; Dr.med.: ³Meine eigenen Heilmittel², Postfach 404, CH-3770 Zweisimmen

MASCI,

Walter ³L¹omeopatia per tutti² (ottima introduzione didattica!)

GARNIER-DELAMARE

³ Dizionario dei termini di medicina² Manduzzi editore

Ordinazione del testo stampato: LASER: Mario Santoro

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |