|

|

Medicina popolare

per autodidatti

ottobre 16, 2005 |

|

... , quando gli amanti nel bacio sincronizzano il loro respiro

... (Montherland)

Indice MN 4.10 Terapie respiratorie

1.0 Introduzione

1.1

Respiro autonomo e controllato

1.2

Condizioni di respirazione autonoma

1.2.1

Attività

1.2.2

Sforzo

1.2.3

Condizioni fisiche esterne e

interne

1.2.4

Emozioni e le loro espressioni

respiratorie

1.2.5

Espressione di condizioni

vegetative

1.2.6

Abitudini respiratorie

1.3

Respiro come strumento

1.3.1

Controllo del respiro

1.3.2

Allenamento e abitudini

respiratorie

1.3.3

Impiego fisiologico e ideologico

1.4

Scopi di respirazione controllata

1.4.1

Perfezionamento di attività

1.4.2

Controllo di emozioni

1.4.3

Manipolazione di funzioni

vegetative

1.4.4

Terapie respiratorie

1.4.4.1

Terapia di disfunzioni e patologie

respiratorie

1.4.4.2

Terapie alternative respiratorie

1.4.4.2.1

Terapie respiratorie di Schmitt, Dürckheim, Olschewski, ...

1.4.4.2.2

Prana Yoga

1.4.4.2.3

Meditazione

1.4.4.2.4

Training autogeno, metodo di distensione progressiva muscolare Jacobson

1.4.4.2.5

Terapie processuali

1.4.4.2.6

Rebirthing, regressione

1.4.5

Usurpazioni ideologiche

1.4.5.1

Adetti e ³maestri²

1.4.5.2

Effetti

2.0 Respirazione funzionale

2.1

Basi anatomiche e fisiologiche

2.1.1

Diaframma

2.1.2

Muscolatura respiratoria toracica

2.1.3

Idee sui movimenti respiratori

2.1.3.1

Modelli fisioterapeutici

2.1.3.2

Modello del Netter

2.1.3.3

Modello di Parow

2.2

Movimento respiratorio

2.2.1

Modello di meccanica respiratoria

2.2.2

Ruolo dinamico dei polmoni

2.2.3

Ispirazione afonica

2.2.4

Espirazione afonica

2.2.5

Respirazione nasale e orale

2.2.6

Squilibri e superstizioni

respiratori

2.3

Portamento e respirazione ³ordinaria²

2.3.1

Coinvolgimento della ³muscolatura

ausiliaria²

2.3.2

Postura e respirazione

2.3.3

Lavoro corporeo posturale

respiratorio

2.4

Respirazione durante sforzi fisici

2.5

Rendimento respiratorio

2.6

Forma respiratoria e scambio di gas

2.7

Regolazione respiratoria

2.8

Formazione del suono

2.8.1

Regolazione respiratoria nel suono

2.8.2

Tratti superiori respiratori

2.8.3

Fonazione e laringe/corde vocali

2.8.4

Sonorizzazione e faringe

2.8.5

Vocalizzazione/articolazione

2.8.5.1

Cavità nasale, muscolatura mimica

2.8.5.2

Cavità boccale, lingua, labbra,

mandibola

2.9

Ginnastica naturale respiratoria

2.9.1

Gemito

2.9.2

Sospiro

2.9.3

Sbadiglio

2.9.4

Sorriso

2.9.5

Soffiare e zufolare

2.9.6

Starnutire

2.9.7

Tossire

3.0 Respirazione

disfunzionale

3.1

Errori movimentali del tronco

3.2

Impedimento del diaframma

3.3

Errori movimentali addominali

3.4

Errori movimentali polmonari

3.5

Errori di regolazione respiratoria

3.6

Cause per la respirazione disfunzionale

3.6.1

Deformazioni spinali/toraciche

3.6.2

Rigidità muscolari lombo-addominali

3.6.3

Abitudini di abbigliamento

3.6.4

Debolezze di muscolatura toracica

3.6.5

Malattie nasali

3.6.6

Traumi fisici e psichici

3.6.7

Tensioni muscolari e abitudini

respiratorie emotive/psichiche

3.6.8

Disturbi vocali

3.7

Sviluppo della respirazione disfunzionale

3.7.1

Respirazione pressata

4.0 Trattamento

della respirazione disfunzionale

4.1

Generale

4.1.1

Massime per il lavoro respiratorio

4.2

Esercizi toracici

4.3

Regolazione respiratoria

4.4

Esercizi di respirazione ordinaria

4.4.1

Muscolatura lombo-addominale

4.4.2

Diaframma

4.4.3

Distensione generale

4.4.4

Regolazione respiratoria ausiliaria

4.5

Eliminazione di errori respiratori

4.5.1

Trattenimento respiratorio

4.5.2

Tosse

4.5.3

Disturbi vocali

4.6

Rinforzo della respirazione

4.7

Correzione della spina dorsale

4.8

Obiettivi e successi

5.0 Respirazione

patologica

5.1

Dilatazione polmonare (enfisema)

5.1.1

Sviluppo della dilatazione

5.1.1.1

Respirazione pressata continua

5.1.1.2

Movimenti toracici paradossali

5.1.1.3

Attacchi di asma a causa della

dilatazione polmonare

5.2

Asma bronchiale

5.2.1

Malattie asmatiche

5.2.2

Asma spastico-nervosa

5.2.3

Asma allergica-eczematosa

5.2.4

Nervosismo e asma

5.2.5

Asma e ipersensibilità emotiva

ansiosa

5.2.6

Asma catarrale

5.2.7

Evoluzione dell¹asma

6.0 Trattamento

delle patologie respiratorie

6.1

Dilatazioni polmonari (enfisemi)

6.1.1

Respirazione pressata negli

enfisemi

6.1.2

Movimenti toracici paradossali

6.1.3

Prevenzione di enfisemi, bronchiti

croniche

6.2

Bronchiestasie

6.3

Tubercolosi polmonare

6.4

Silicosi

6.5

Operazioni toraciche

6.6

Cicatrici pleuriche

6.7

Asma bronchiale

6.7.1

Cedimento della parete addominale

6.7.2

Stimolazione del diaframma

6.7.3

Disinserimento della respirazione

pressata

6.7.4

Diminuzione di attacchi

6.7.5

Trattamenti sintomatici

6.8

Altre patologie trattabili con la terapia

respiratoria funzionale

1.0 Introduzione

Ho deciso

di essere esplicito in questa dispensa per i seguenti motivi:

- Un

naturopata dovrebbe intendersi di una funzione elementare come il respiro.

- Sul

mercato alternativo girano le più diffuse idee in merito e spesso le loro

applicazioni sono antiterapeutiche.

- Nella

letteratura medica esiste poco di fondato, e di conseguenza anche le tecniche

paramediche sono spesso basate più su delle credenze che su dei fatti.

- L¹opera

di Julius PAROW che malauguratamente esiste solo in tedesco fornisce delle basi

pulite e plausibili, sia teoriche che tecniche, applicabili anche dal

terapista.

Nell¹introduzione

vengono trattati i seguenti temi:

1.1 Respiro autonomo e controllato

1.2 Condizioni di respirazione autonoma

1.4 Scopi di respirazione controllata

1.1 Respiro

autonomo e controllato

L¹inventore

ha previsto che il respiro funzioni automaticamente, né controllato né imposto

dalla volontà. Lo dimostrano dei fatti come il sonno, lo svenimento, la

narcosi, la limitata capacità di trattenere il fiato e che per fortuna la

maggior parte di noi, durante il giorno, ha meglio da fare che controllare e

guidare il proprio respiro.

D¹altra

parte siamo capaci di controllare e guidare il respiro entro certi limiti.

Questa grazia è sfruttabile come strumento per diversi scopi ed è comunemente

applicata nelle umane capacità di linguaggio e canto.

1.2 Condizioni

di respirazione autonoma

Ci sono

tanti tipi di respirazione autonoma che dipendono dall¹attività, dallo sforzo,

dalle condizioni fisiche, dall¹emozione e da condizioni vegetative nonché da

abitudini respiratorie.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

1.2.3 Condizioni

fisiche esterne e interne

1.2.4 Emozioni e

le loro espressioni respiratorie

1.2.5 Espressione

di condizioni vegetative

Nelle

attività contano i movimenti corporei, la voce e la lingua:

- I

movimenti corporei in senso lato, spaziano dal nuoto, la corsa, le attività

artigianali, i movimenti spontanei quotidiani, la passeggiata, fino al riposo,

al sonno e al sogno.

- Lingua e

voce interessano in modo particolare attività come la recitazione, il canto e

l¹esercizio di strumenti a fiato.

Lo sforzo

delle attività (anche del respiro, dei movimenti cardiaci e peristaltici)

richiede più o meno aria secondo:

- il

fabbisogno reale e

- l¹impiego

economico dei movimenti respiratori stessi (maggior effetto a minimo sforzo).

1.2.3 Condizioni

fisiche esterne e interne

Le

condizioni fisiche.

- Esterne

come temperatura, umidità, inquinamento, odori,

- e il

funzionamento individuale dell¹apparato respiratorio

- fino alle

patologie respiratorie di naso, gola, trachea, bronchi, polmoni, pleura e

muscolatura respiratoria) sono altrettanto determinanti per il respiro.

1.2.4 Emozioni

e le loro espressioni respiratorie

L¹emozione.

- Uno

spavento ci toglie il fiato.

- Un grande

sospiro è liberatorio.

- L¹attesa

rende il respiro corto e piatto,

- o calmo e

profondo in mezzo alla sfida dell¹opera dimenticandosi di sé stesso.

- Non si

esprime esclusivamente con il portamento, la gestualità e la mimica ma anche

con il pianto, i sospiri, i singhiozzi, i gemiti ..., ci fa ridere e urlare

fino a tipici meccanismi respiratori d¹emergenza come nell¹isterismo, o nel panico,

(³mortificato², ³rimanere di stucco²)

1.2.5 Espressione

di condizioni vegetative

Delle

condizioni vegetative si esprimono in movimenti come lo sbadiglio, lo starnuto,

la tosse, il raschio (pulirsi la gola), il vomito, l¹impulso di strozzamento,

il singhiozzo, il rutto, il russare

Anche altre

condizioni vegetative inconscie e coscienti (dolore, prurito, solletico, )

cambiano la respirazione.

Le

abitudini respiratorie vengono impostate con lungo esercizio di forme

respiratorie relate a determinate attività.

- Volute e

coscienti nell¹allenamento o

- inconsce

per via di:

-

innumerevoli ripetizioni spontanee o

- di traumi o frustrazioni subiti.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.3.2 Allenamento

e abitudini respiratorie

1.3.3 Impiego

fisiologico e ideologico

L¹inventore

ci ha regalato la grazia di sfruttare il respiro come strumento, di poter

controllarlo per determinati scopi consci o inconsci. Il più noto è l¹uso della

voce.

1.3.2 Allenamento

e abitudini respiratorie

Il

controllo del respiro come strumento permette di allenarlo (coscientemente o

incoscientemente), instaurando (o modificando) automatismi comodi o utili per

certe circostanze.

1.3.3 Impiego

fisiologico e ideologico

Come di

solito ci si pone la domanda sull¹uso dello strumento:

- Che gli

scopi o gli automatismi siano fisiologicamente economici.

-

Indipendentemente da quali effetti collaterali fisici e psichici essi abbiano.

- Che siano

relazionalmente e socialmente sostenibili o scusabili.

- Insomma,

che venga usato in modo saggio, spensierato o come se dovessimo, ancora una

volta, correggere l¹inventore, visto che pare abbia sbagliato proprio tutto.

1.4 Scopi

di respirazione controllata

I

principali scopi dell¹uso del respiro come strumento sono il perfezionamento di

determinate attività, il controllo di emozioni (e le loro espressioni), la

manipolazione di funzioni vegetative, tentativi terapeutici e l¹usurpazione

ideologica di funzioni corporee e mentali tramite il respiro.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.4.1 Perfezionamento

di attività

1.4.3 Manipolazione

di funzioni vegetative

1.4.1 Perfezionamento

di attività

Il

perfezionamento di determinate attività è un fattore comune della cultura

umana, lo fa l¹artigiano per economizzare gli sforzi del suo mestiere, il

nuotatore di competizione, il cantante lirico e il trombonista e parte della

loro bravura dipende proprio da quanto riescono ad automatizzare, coordinare,

sincronizzare, controllare il loro respiro.

Il

controllo di emozioni e delle loro espressioni si basa sulla semplice

esperienza umana individuale. Si può indirettamente riuscire a domare certe

emozioni tramite il respiro fino al punto di poter modificare degli stati

d¹animo. Chi da bambino non ha fatto l¹esperienza di sopprimere dolori psichici

trattenendo il fiato e facendo pressione sull¹addome, chi non ha mai trattenuto

le lacrime, il singhiozzo, lo starnuto o lo sbadiglio come espressioni

vegetative o emotive socialmente malviste?

1.4.3 Manipolazione

di funzioni vegetative

La

manipolazione di funzioni vegetative, tramite il respiro, può essere legata:

- Più verso

scopi emotivi spontanei come ai dolori. Il dentista ti fa respirare attraverso

il naso per minimizzare l¹impulso di strozzamento.

- Più verso

obiettivi generalizzati negli esercizi di respirazione distensivi (p.es.

Training autogeno, rilassamento muscolare progressivo Jacobson, distensione respiratoria).

- O più

verso obiettivi specifici fisiologici e psichici come in certe scuole di Prana

Yoga e nelle terapie respiratorie occidentali. Meglio tener presente che si

tratta qui di una specie di medicazione con precise indicazioni e

controindicazioni, effetti collaterali e non desiderati che sono taglienti e si

trovano meglio nelle mani dell¹esperto.

Da tempi

remoti e in tutte le culture mediche si usa il respiro a scopo terapeutico e

ciò è rimasto specialmente nelle tradizioni orientali. Anche la medicina

occidentale si serve di questo strumento sia clinicamente sia in modo

complementare e alternativo.

Vengono

trattati i seguenti temi:

1.4.4.1 Terapia

di disfunzioni e patologie respiratorie

1.4.4.2 Terapie

alternative respiratorie

1.4.4.1 Terapia

di disfunzioni e patologie respiratorie

La

possibilità di allenamento respiratorio permette di:

-

Ripristinare funzioni respiratorie lese come avviene negli ospedali p.es. dopo

gli infarti polmonari.

-

³Correggere² delle irregolarità posturali e anatomiche e movimentali come lo

tentano spesso i fisioterapisti.

- Curare

disfunzioni e patologie legate all¹apparato respiratorio dal naso fino ai

muscoli respiratori principali e ausiliari come viene proposto della medicina

complementare.

Come

terapista corporeo, personalmente utilizzo ampiamente il respiro del cliente:

- Lavoro

nel ritmo del suo respiro.

- Seguo i

micromovimenti respiratori ed, eventualmente, li amplifico.

- Ma non li

induco mai, né li ³correggo² attivamente.

- Uso molto

raramente ³esercizi respiratori², salvo in casi patologici (PAROW).

1.4.4.2 Terapie

alternative respiratorie

La

respirazione è un processo vitale. Funziona automaticamente. In certi limiti è

anche controllabile ed influenzabile. Su questo fatto si basano delle tecniche

respiratorie coscienti, che spesso sono più ideologiche che fisiologiche.

Molti

terapisti che lavorano con il tocco dedicano una grande attenzione alla

respirazione sia conscia sia inconscia: adattando il loro respiro al ritmo del

cliente, riattivando la muscolatura respiratoria non attiva, dando istruzioni

di respiro Altre terapie usano il respiro cosciente per scopi spirituali o per

il sostegno di esercizi fisici (Prana e Hatha Yoga), ancora altri per

raggiungere degli stati muscolari o emotivi alterati.

L¹altro

argomento è la qualità dell¹aria stessa in una certa regione. Nel secolo scorso

esistevano delle cliniche in alta montagna per la cura della tubercolosi che

sparirono o vennero trasformate con la quasi scomparsa della malattia. Chissà

quando riprenderà la tradizione visto l¹aumento delle malattie respiratorie.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

1.4.4.2.1 Terapie respiratorie di Schmitt, Dürckheim,

Olschewski, ...

1.4.4.2.4 Training autogeno, metodo di distensione progressiva

muscolare Jacobson

1.4.4.2.6 Rebirthing, regressione

1.4.4.2.1 Terapie

respiratorie di Schmitt, Dürckheim, Olschewski,

Serie di

esercizi respiratori con scopi prevalentemente distensivi.

Una parte

del Hatha Yoga della tradizione spirituale indiana.

Prana =>

fiato, tradotto anche come energia vitale, forza vitale,

Yoga =>

giogo, tradotto anche come disciplina, guida, controllo,

Hatha =>

fisico, tradotto anche come corpo, organismo, movimento, posizione, ...

Il Prana

Yoga insegna la respirazione cosciente spesso sincronizzata con esercizi fisici

per raggiungere effetti fisiologici ed emotivi. Il mio insegnante in merito

KERNEÎZ più di trent¹anni fa m¹insegnò le seguenti massime per l¹applicazione

medica:

-

L¹esercizio respiratorio va trattato come un medicamento, applicato in modo

discriminatorio valutando il minor male secondo indicazioni e controindicazioni,

effetto ed effetto collaterale.

- Quando il

medicamento diventa un¹abitudine, danneggia.

Spesso

respirazione cosciente connessa con determinate posizioni ed immaginazioni per

raggiungere stati di coscienza alterati.

1.4.4.2.4 Training

autogeno, metodo di distensione progressiva muscolare Jacobson

Una buona

parte di questo metodo consiste nella respirazione cosciente ³indirizzata² per

raggiungere stati di distensione muscolare ed emotiva.

Tante

terapie processuali basandosi su REICH, MINDELL, usano il respiro come

strumento.

1.4.4.2.6 Rebirthing,

regressione

Respirazione

cosciente forzata per raggiungere una iperventilazione con degli stati di

coscienza alterati.

L¹usurpazione

ideologica di funzioni corporee tramite il respiro si basa su due idee

fondamentali:

- Che

l¹inventore comunque abbia sbagliato, obbligandoci a vivere in qualcosa di così

profano come un corpo;

- e quindi

bisogna farlo funzionare secondo i nostri trascendentali concetti spirituali.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

- Adetti e

³maestri².

- Effetti.

- Gli

addetti più ignoranti di questo stampo si riconoscono quando tentano di

insegnare come si respira ³giustamente².

- I

³maestri² di questo genere fanno fare delle complicatissime teorie respiratorie

(che hanno contro di sé solo la realtà anatomica e fisiologica) e una vera

³farmacia² di esercizi (ma senza spiegare gli effetti, le indicazioni e le

controindicazioni).

Sembra un

divertimento come un altro ma non lo è più quando come terapista si tocca il

torace di un discepolo di questa disciplina dopo qualche anno:

- Quasi

tutti sono riusciti a disinserire il movimento della muscolatura respiratoria

principale.

-

Impiegando nel movimento quella ausiliaria che sarebbe prevista per la tenuta

delle forze respiratorie.

Si

accusano, in seguito, i più diversi sintomi neurovegetativi, motori, digestivi

e cardiocircolatori.

Vengono

trattati i seguenti temi:

2.1 Basi anatomiche e fisiologiche

2.3 Portamento e

respirazione ³ordinaria²

2.4 Respirazione

durante sforzi fisici

2.6 Forma respiratoria e

scambio di gas

2.9 Ginnastica

naturale respiratoria

2.1 Basi

anatomiche e fisiologiche

Il

movimento respiratorio è:

- l¹espansione

e la compressione dei polmoni tramite la pleura, un movimento perfettamente

passivo, provocato da movimento e forze sincronizzate di muscoli principali e

ausiliari di ispirazione ed espirazione.

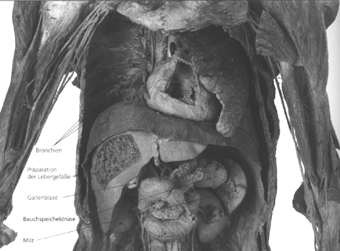

Il seguente

ritratto di un plastinato di Von Hagens rende l¹idea della disposizione degli

organi toracici e addominali coinvolti. Visto che si tratta di un cadavere, il

diaframma è completamente atonico, cosa che non succede in un essere vivente.

Vengono

trattati i seguenti temi:

2.1.2 Muscolatura

respiratoria toracica

2.1.3 Idee sui

movimenti respiratori

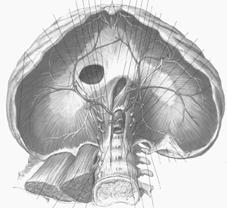

Il

diaframma è il muscolo principale del movimento respiratorio. Il seguente

dipinto del NETTER fa vedere particolarmente bene le ³sospensioni² posteriori

legamentose tra vertebre lombari L1...L4 e la punta della 12a vertebra. Lateralmente

e anteriormente il diaframma è fissato alle parti cartilaginose interne delle

ultime sei coste.

La

contrazione del diaframma lo appiattisce ed esercita delle forze verso

l¹interno (centripete):

- Sulle

vertebre lombari L1L4 (trazione ventro-craniale).

- Sulle

parti anteriori delle coste 612 e quindi sulle loro giunture costovertebrali

(rotazione caudale).

- Sul

processo xifoideo dello sterno (trazione craniale).

Queste

forze devono essere compensate maggiormente (non raffigurate sul dipinto):

- Dalla

muscolatura toracica (specialmente la parte intrinseca).

- Dalla

muscolatura dell¹erector trunchi tra le vertebre C7 e L4, fascia muscolare

posturale (di tenuta) per ecellenza.

2.1.2 Muscolatura

respiratoria toracica

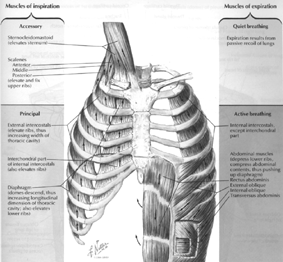

Il seguente

dipinto del NETTER (torace interno ventrale ed esterno dorsale) dà un¹idea

della muscolatura toracica capace della formazione attiva del torace e compensatoria

alle forze esercitate dal diaframma:

- Le fasce

muscolari diaframmali che appiattiscono la campana diaframmale

longitudinalmente.

- I muscoli

intercostali interni ed esterni che creano delle forze trasversali aprendo la

campana toracica e che si oppongono alle forze centripete del diaframma.

Il

movimento toracico è controbilanciato dai muscoli con prevalenti funzioni di

tenuta posturale:

-

Ventralmente (verso lo sterno) dai muscoli transversi toracali e

-

dorsalmente dai muscoli serrati, levatores costarum e transversospinalis in

competizione con l¹erector spinae con la primordiale funzione di mantenere la

postura longitudinale.

In

direzione craniale il torace è tenuto in posizione (appeso) dalla muscolatura

(posturale) collare profonda e dai muscoli scaleni e sternocleidomastoidei alla

spina cervicale e al cranio.

L¹appiattimento

del diaframma guadagna volume nella cavità toracica a scapito della cavità

ventrale-pelvica; gli organi si spostano e richiedono volume. Questo è regolato

dalla muscolatura lombo-ventrale dove:

- In

direzione trasversale i muscoli obliqui e il transversus abdominis regolano il

volume (per tenuta e movimento). - In direzione longitudinale i muscoli rectus

abdominis, quadratus lumborum e la relativa porzione dell¹erector trunchi

competono nel mantenimento posturale.

Si noti

anche ³l¹intreccio² delle origini del diaframma con il muscolo transversus

abdominis sulle parti cartilaginose delle sei coste inferiori e la fissazione

del diaframma al processo xifoideo.

P.S.: I

muscoli serrati posteriori fanno parte dell¹apparato che affranca il torace

alla spina dorsale e sono ³posturali². Il loro impiego come ³movimentali

respiratori² crea serie deformazioni sia spinali sia toracici.

2.1.3 Idee

su movimenti respiratori

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

2.1.3.1 Modelli

fisioterapeutici

2.1.3.1 Modelli

fisioterapeutici

La

classificazione della muscolatura respiratoria secondo gli abituali libri dei

fisioterapisti è ca. la seguente:

Muscoli

ispiratori:

-

Principali:

-

*Diaframma.

-

*Levatores costarum.

-

*Intercostales externi.

-

*Intercostales interni ventriculari.

-

Ausiliari:

- Scaleni.

-

Sternocleidomastoidei.

-

Trapezius.

- Serratus

anterior e posterior superior.

-

Pectoralis major e minor.

-

Latissimus dorsi.

- Estensori

della spina dorsale toracica.

-

Subclavius.

Muscoli

espiratori:

- Principali:

-

Addominali:

- Obliquus

internus e externus.

- Rectus

abdominis.

-

Transversus abdominis.

- Toracici:

-

Intercostales interni dorsales.

-

Transversus toracis.

-

Ausiliari:

-

Latissimus dorsi.

- Serratus

posterior inferior.

- Quadratus

lumborum.

-

Iliocostalis lumborum.

L¹elenco

rende forse l¹idea della complessità di movimento e forze/controforze

respiratorie ma è anche fonte di notevoli confusioni:

- *I

muscoli indicati con un asterisco sono gli unici muscoli di movimento in una

respirazione distesa ed efficace.

- Tutti gli

altri servono ³solo² come muscoli posturali ³ d¹affrancamento e seguono

³elasticamente² il movimento respiratorio toracico. In questo senso tutti i

muscoli dell¹organismo seguono il ritmo respiratorio in modo che:

- Aumentano

di tono in fase di ispirazione e trattenimento del fiato.

- Perdono

di tono in espirazione e durante la pausa respiratoria.

- Sforzando

la muscolatura ³posturale² respiratoria:

- ³Muscoli

ausiliari espiratori².

- ³Muscoli

ausiliari ispiratori².

Si impedisce

e col tempo si blocca il movimento fisiologico respiratorio primordiale: quello

del diaframma e della ³campana toracica².

-

Concentrarsi sulla muscolatura respiratoria è limitativo perché la ³guida del

respiro² nei tratti respiratori e ³la formazione del suono² sono altrettanto

importanti per il processo respiratorio.

Che proprio

la fisioterapia come grande arte terapeutica con accento sull¹apparato motorio

e i muscoli non faccia distinzione netta tra funzioni posturali, portanti,

tenenti e funzioni movimentali, per non parlare poi delle finezze di muscoli

ipercontratti e iperestesi e di variazione di tono, non m¹ispira una grande

fiducia in quanto concerne il loro lavoro terapeutico respiratorio.

Il NETTER

nel suo favoloso atlante d¹anatomia distingue in:

-

Muscolatura principale e accessoria d¹ispirazione ed espirazione ³calma² e

³attiva².

Il modello

mi sembra molto migliore di quelli confusionari fisioterapeutici, ma:

- Mi è

oscuro il senso dell¹espirazione ³attiva², che secondo me significa ³forzata².

Essendo

medico naturalista non riesco ad immaginarmi un campo d¹impiego previsto

dall¹inventore per dei giochetti d¹esercizio del genere. Saranno divertenti ma

non ³naturali² salvo forse in un attacco di starnuto o di tosse.

- È ambigua

la presentazione dell¹³ispirazione ausiliaria²: se è intesa come ³posturale, di

tenuta² mancano tanti altri muscoli con il medesimo compito, se è intesa come

³movimentale² è un¹abitudine deformante la postura e con altre del genere

farebbe buona figura solo in un libro di patologia respiratoria.

*PAROW,

Julius: Funktionelle Atmungstherapie; HAUG

*Dr. med.

Julius Parow studiò nel 1953 i principi anatomici-funzionali della

respirazione, basandosi prevalentemente su degli studi di malattie asmatiche.

Le sue

teorie vennero verificate nel 1958 dal reparto di ricerca polmonare della

clinica medica universitaria di Colonia e pubblicate nel 1959 e 1963. Nel 1966

ha trattato l¹evoluzione di deformazioni toraciche e la loro cura, tramite

degli esercizi della muscolatura toracica-costale.

Nell¹epilogo

alla quinta edizione 1988 scrisse:

³ la

delimitazione verso i diversi sistemi curativi respiratori è superflua:

- A coloro

che arricchivano i propri dogmi con della magia, la schiettezza scientifica e

le restrizioni della terapia respiratoria funzionale non saranno gradite

- Per chi

s¹impegna invece seriamente, la monografia fornisce le basi per conoscenze

esatte ed un lavoro sensato².

PAROW,

dapprima con l¹osservazione dell¹atto respiratorio ³naturale², forzato,

alterato e patologico, poi con lo studio di anatomia (costruzione) e fisiologia

(funzionamento) dell¹apparato respiratorio e infine con complicati esperimenti

e conferme per misurazioni ha sviluppato tra 1953 e 1963 un modello

respiratorio razionale, plausibile e applicabile.

Eseguendo

regolarmente terapie corporee per le quali la conoscenza di movimenti e

tensioni respiratorie è elementare e non avendo trovato un testo sintetico sul

ramo mi sono deciso a trattare il tema in modo che possa essere usato come

strumento di studio a scopi pratici.

Per un atto

respiratorio ³economico² (massimo effetto a minimo sforzo) si capisce

intuitivamente che conviene:

-

Innanzitutto una perfetta collaborazione sincronizzata e tarata di forze e

movimenti.

-

Diaframmatici.

- Toracici.

- Contro le

forze elastiche centripete del tessuto connettivo e della muscolatura liscia

dei polmoni,

- e le

resistenze di flusso arioso in ambedue le direzioni (ispirazione ed

espirazione).

- Nei

tratti respiratori inferiori (bronchioli, bronchi, trachea)

- e

superiori (laringe con corde vocali, strette orofarigeali, deviazione

nasofaringeale, stretta nasale).

- Appese e

tenute dinamicamente (ma non mosse) dalla muscolatura di spalle, collo, cingolo

scapolo-clavicolare.

-

Compensate volumetricamente e tenute posturalmente (ma non ³rinforzate²) dalla

muscolatura ventro-lombale.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

2.2.1 Modello di

meccanica respiratoria

2.2.2 Ruolo dinamico

dei polmoni

2.2.5 Respirazione

nasale e orale

2.2.6 Squilibri e

superstizioni respiratori

2.2.1 Modello

di meccanica respiratoria

L¹unità

funzionale di movimento respiratorio si può immaginare come una ³doppia

campana² dove la campana diaframmatica è ³incastrata² nella campana toracica.

Contraendosi

(ispirazione):

- Il

diaframma si appiattisce e aumenta il volume toracico, mentre per la forza

esercitata sulla sua origine (tutto intorno all¹interno dell¹apertura toracica

inferiore) tende a chiudere quest¹ultima.

- La

muscolatura costale invece, contraendosi a sua volta, esercita controforze in

maniera che si apre anche la ³campana toracica² aumentando a sua volta il

volume toracico.

2.2.2 Il

ruolo dinamico dei polmoni

L¹idea

vigente è che i polmoni abbiano un ruolo completamente passivo nel movimento

respiratorio. Questa immagine è limitativa, come dimostra bene la patologia del

pneumotorace: i polmoni implodono quando vengono a mancare le controforze

esterne (toraciche e diaframmali) che, tramite la pleura, li dilata contro la

loro elasticità interna. Esercitano una forza elastica continua contro le forze

muscolari centrifughe di torace e diaframma.

In più pare

anche (come dimostrano delle radiografie durante delle fonazioni) che la loro

muscolatura liscia intrinseca sia capace di aumentare questa forza elastica

centripeta capace di formare dei suoni, in contrasto con una respirazione

afonica.

L¹aumento

volumetrico toracico in ispirazione avviene:

- Tramite

la forza adesiva della pleura che viene trasmessa ai polmoni che ³di natura²

con la loro elasticità tessutale tendono a ³implodere² (come si vede nella

patologia del pneumotorace).

- La forza

espansiva del torace, essendo più forte della tendenza contrattiva dei polmoni

li espande, tirando al loro interno dell¹aria proveniente dai bronchi, trachea

e vie respiratorie superiori (faringe, laringe naso e bocca).

- Il flusso

di aria nei ristretti canali respiratori per meccanismi di ³attritto di flusso²

oppongono un¹ulteriore resistenza alle forze toracico-diaframmali

dell¹ispirazione.

La

diminuzione volumetrica toracica in espirazione avviene semplicemente:

- Per

rilasciamento muscolare toracico-diaframmale.

- In

quanto, le forze contrattive (elastiche tessutali polmonari) opposte riportano

torace e diaframma nella loro posizione ³distesa².

- Che

questo non avvenga ³a scatto² è impedito dalla ³resistenza di flusso² dell¹aria

uscente nei ristretti canali respiratori.

2.2.5 Respirazione

nasale e orale

Durante la

respirazione nasale, la lingua chiude la buca orale verso i tratti respiratori

nasali appoggiandosi sul palato molle all¹altezza delle tonsille palatine.

Quando la lingua si stacca, la respirazione diventa orale perché la resistenza

al flusso arioso della stretta nasale è maggiore di quella della buca orale.

È quindi

più economica la respirazione orale (stesso effetto con meno sforzo) come lo

dimostrano gli esempi di sforzi fisici o di persone con tratti respiratori

inferiori ostrutti o spastici (asma). Come abitudine, nelle persone sane e a lungo

andare non è comunque conveniente, perché si atrofizza leggermente la

muscolatura movimentale e con questo la capacità respiratoria. Di solito questa

raccomandazione si motiva con la funzione del naso di scaldare e umidificare

l¹aria ispirata e il deposito di particelle sulle mucose nasali (bella

consolazione per chi soffre di sinusite cronica!).

2.2.6 Squilibri

e superstizioni respiratori

Nel lavoro

sul corpo si notano spesso squilibri tra capacità diframmatiche e toraciche:

- Se il

diaframma è più potente del torace: restrizione dell¹apertura toracica

inferiore.

- Se la

muscolatura toracica è più potente della diaframmale: apertura toracica

inferiore ³ad ala².

In più le

capacità dei vari gruppi muscolari toracici sono molto diverse tra di loro. Si

trovano ³disinseriti², spastici, sovraespansi, superattivi e passivi con

relative deformazioni del tessuto connettivo circostante e tipiche irregolarità

di movimento e forma su tutta la superficie toracica, indotte da traumi,

abitudini, protezione da disturbi, disagi, dolori . ³Gobbo cardiaco e gastrico²

sono solo due esempi di adattamento toracico a condizioni organiche.

Lo stesso

vale per fasce di fibre muscolari del diaframma dove spesso si notano rilevanti

differenze tra destra e sinistra, posteriore e anteriore, deducibili da

movimenti e tensioni lungo il percorso dell¹origine del diaframma:

- Processo

xifoideo.

- Porzione

cartilaginosa dalla settima costa in giù.

- Punta

della 12a costa.

- Processo

trasversale della vertebra L2.

- Vertebre

L2 L4.

Altri

squilibri, spesso combinati con i sovramenzionati, concernono l¹impiego della

cosiddetta ³muscolatura respiratoria ausiliaria²:

-

Muscolatura di portamento di spalle e collo e cingolo scapolo-clavicolare:

viene utilizzata per movimenti longitudinali toracici respiratori con l¹effetto

che si atrofizzano e disinseriscono le toraciche superiori.

-

Muscolatura di portamento e sostegno toracico-lombare: viene utilizzata per

movimenti longitudinali o trasversali oltre alle necessità di spostamento

volumetrico intestinale con vari effetti sul funzionamento

toracico-diaframmale.

Si noti in

questo contesto che, contro la convinzione della maggioranza dei terapisti e

professori del ramo, non è coinvolto alcun movimento longitudinale del torace

(in una respirazione ³naturale², economica, non forzata) come si può osservare

benissimo nella respirazione delle bestie e dei piccoli bambini e come lo

confermano le verifiche e misurazioni di laboratorio del PAROW. L¹unico

movimento longitudinale a questo punto è quello diframmale. Solo questo fatto

dimostra l¹assurdità di tante superstizioni e raccomandazioni di apostoli del

³respiro giusto², ³respiro profondo², ³respiro ventrale², e così via.

2.3 Portamento

e respirazione ³ordinaria²

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

2.3.1 Coinvolgimento

della ³muscolatura ausiliaria²

2.3.3 Lavoro

corporeo posturale respiratorio

2.3.1 Coinvolgimento

della ³muscolatura ausiliaria²

Il

movimento toracico-diaframmale come sopra descritto ha degli effetti

³collaterali² che incidono notevolmente sulla postura o all¹inverso la postura

induce caratteristiche respiratorie:

- L¹appiattimento

del diaframma in ispirazione guadagna volume toracico a scapito del volume

addominale che effettua movimenti e forze di compensazione specialmente della

muscolatura lombo-addominale verso il bacino; in espirazione gli effetti si

capovolgono e tornano ³in distesa².

- La

sospensione della doppia campana respiratoria.

- Del

diaframma a: spina dorsale lombare, proc. xifoideo dello sterno, parti

cartilaginose delle sei coste inferiori.

- Del

torace a: spina dorsale, muscolatura nuca-collare, muscolatura lombo-addominale

in ispirazione trasmette ed esercita delle forze notevoli sulla spina dorsale,

la testa, il cingolo scapolo-clavicolare e il bacino che devono essere

compensate ³posturalmente² e effettuano così anche movimenti compensatori; in

espirazione gli effetti si capovolgono e tornano ³in distesa².

- Più in là

e per compensazione tutte queste forze e micromovimenti si propagano anche

nelle estremità in modo, che un attento tocco ovunque sul corpo sano rivela dei

micromovimenti nel ritmo del respiro, un continuo aumento di tono tessutale in

ispirazione e di rilascio in espirazione.

La

cosiddetta ³muscolatura respiratoria ausiliaria² idealmente non crea una

respirazione ausiliaria, ma compensa in modo geniale ed economico il movimento

respiratorio toracodiaframmale in modo da adattare la postura alle condizioni

volumetriche e tensionali in ispirazione per tornare in espirazione allo stato

distensivo. A me sembra un sacrilegio voler impiegare questi muscoli ³per

sostenere, migliorare, facilitare, aiutare, ...² la respirazione (come se

l¹inventore avesse sbagliato il concetto) e terapeuticamente perverso cercare

di sviluppare i muscoli chiamati ³ausiliari² invece di ripristinare le capacità

principali e di, eventualmente, adattare ad esse l¹attività dei muscoli

posturali.

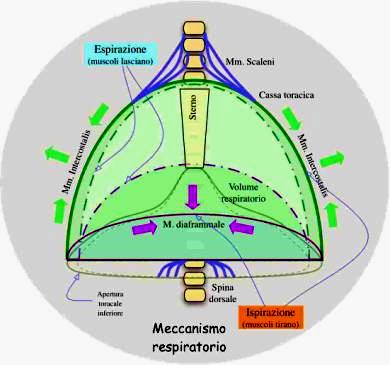

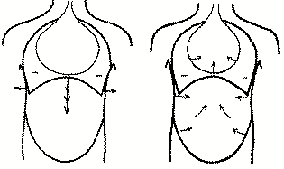

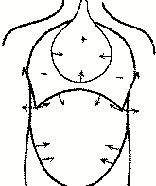

Di seguito

lo schizzo del PAROW in merito con il suo commento:

-

Inspirazione: ampliamento del volume toracico tramite tensione e abbassamento

del diaframma e allargamento dell¹apertura toracica inferiore.

-

Espirazione: contrazione polmonare (per elasticità polmonare) con rialzo del

diaframma e restrizione dell¹apertura toracica inferiore per via della

muscolatura lombo-addominale.

Qui non

sono d¹accordo con PAROW, perché semplicemente e passivamente gli organi

addominali tornano nello spazio liberato dal diaframma. La muscolatura

addominale può anche perdere di tono, basta che mantenga la postura in

equilibrio con quella lombare.

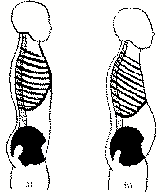

PAROW

mostra nello schizzo seguente un esempio divulgato d¹interdipendenza posturale-

respiratoria. Si noti:

- La

depressione toracica superiore-anteriore e in compenso la lordosi cervicale con

tenuta ³a tartaruga² della testa e la cifosi della spina toracica, immaginabile

la distorsione del cingolo scapolo-clavicolare in avanti con relativa tenuta

bracciale poco economica.

- La

restrizione lombolaterale (distanza torace-bacino) con lordosi lombare e tenuta

³a oca² del bacino e in compenso la muscolatura ventrale (Mm. transversus,

rectus, obliqui) iperestesa; immaginabile la tenuta di cosce e gambe poco

economica.

Il commento

del PAROW:

Portamento

spina dorsale, torace, ventre e cingolo pelvico.

a) Normale:

postura e tensione longitudinale intatta.

b)

Difettoso: postura e tensione longitudinale lesa.

2.3.3 Lavoro

corporeo posturale respiratorio

Questi casi

richiedono dei lunghi lavori corporei posturali sia da parte del terapista sia

da parte del cliente, che consistono soprattutto nel:

-

Ripristinare un adeguato tono muscolare longitudinale, equilibrato tra

l¹anteriore iperesteso e il posteriore ipercontratto.

- Apertura

toracica superiore anteriore con elevazione dello sterno e distorsione

posteriore del cingolo scapolo-clavicolare.

-

Liberazione delle vie respiratorie inferiori e superiori.

-

Riequilibrio della posizione relativa tra torace e cingolo pelvico.

- Riattamento

delle articolazioni superiori e inferiori alle ripristinate condizioni di

tronco, testa e cingoli.

I

sopraelencati lavori non rispecchiano una sequenza operativa, si lavora di

solito durante un trattamento su tutte le funzioni anche se spesso una di loro

determina l¹accento lavorativo.

Da notare

anche che il lavoro posturale non è mai forzato, ma propone al corpo solo delle

alternative al portamento attuale che il corpo deve realizzare poi e da solo

tra le sedute. Anche la ³collaborazione imposta² dal cliente di solito

danneggia, perché ripete negli esercizi fisici vecchie abitudini. Può però

partecipare con pochissimi esercizi ben scelti di voce e respiro a crearsi

nuove abitudini.

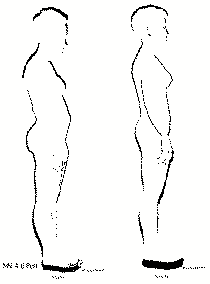

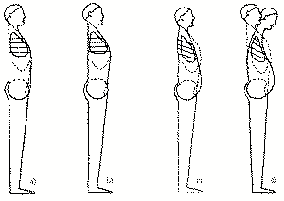

prima dopo

2.4 Respirazione

durante sforzi fisici

Come

esempio di respirazione sotto sforzo, il PAROW scelse un dipinto dell¹antica

Grecia e lo commentò come segue:

Respirazione

di corridori:

a) Espirato,

ventre represso.

b e c) Inspirato,

ventre sporgente.

Portamento

e posizione toracica invariata corrispondente a una respirazione ³normale².

PAROW sostiene che una respirazione ³forzata² non abbia dei movimenti concettualmente diversi da una respirazione distesa (che lui chiama ³normale²) a eccezione che a un certo punto la respirazione diventa ³orale².

a b

c

La funzione

della respirazione è lo scambio di gas necessario per il metabolismo energetico

dell¹organismo. Una bella parte della necessaria energia viene usata per il

lavoro respiratorio. L¹impiego economico della muscolatura respiratoria è quindi

primordiale per il rendimento respiratorio.

PAROW ha

dimostrato, e misurato in un suo studio, che l¹impiego della muscolatura

ausiliaria per il movimento respiratorio è assolutamente inefficace in quanto

richiede ca. il 30% in più d¹aria per gli stessi compiti ³non-respiratori².

Questo significa anche che dei criteri come volume respiratorio o estensione

toracica dicono poco sul rendimento respiratorio che è l¹unico criterio

razionale per valutarli.

2.6 Forma

respiratoria e scambio di gas

Lo scambio

di gas tra polmoni e sangue dipende principalmente:

- Dalla

superficie respiratoria: che evidentemente è maggiore a torace aperto e

diminuisce con la chiusura toracica come p.es. nell¹espirazione forzata).

- Dalla

microcircolazione, che a sua volta dipende dalla pressione all¹interno del

polmone in quanto:

- una

sovrapressione, come p.es. in espirazione forzata o peggio ancora pressata,

³schiaccia² i capillari e diminuisce la circolazione e quindi lo scambio di

gas;

- mentre

una leggera sottopressione (come p.es. la formazione di un tono) li apre,

aumenta la circolazione e quindi lo scambio di gas. È noto p.es. che cantando

si usa meno aria del solito, malgrado lo sforzo. Anche la pausa respiratoria

dopo un¹espirazione (non forzata) a torace aperto sostiene lo scambio perché la

superficie è grande e la pressione zero.

L¹idea che

un movimento respiratorio esteso possa migliorare in modo rilevante lo scambio

di gas è erronea perché:

- Il

paragone tra scambio di aria e volume polmonare insegna che nelle parti

inferiori delle vie respiratorie lo scambio non avviene per ventilazione, ma

per diffusione di gas. Negli alveoli l¹aria è pressoché stagnante.

- La

compressione toracica, in espirazione estesa, diminuisce a lunghe tratte la

superficie di scambio.

- La sovrapressione

dell¹espirazione estesa negli alveoli diminuisce il diametro dei capillari e

quindi lo scambio.

In

respirazione normale e distesa, la stretta del naso e la deviazione sulla

cupola della gola:

-

esercitano una resistenza nel flusso respiratorio opposta alle forze polmonari

e

- formano

il flusso arioso in modo che diventi laminare (senza vortici).

La

resistenza ³antagonista² è importante per il continuo esercizio del diaframma.

Una respirazione abituale con la bocca, pone molto meno resistenza al flusso

respiratorio ed è spesso esercitata da persone a respiro debole. L¹abitudine

indebolisce a lungo andare il muscolo diaframmatico e i toracici coinvolti.

La stretta

nasale (il passaggio delle ali nasali all¹osso nasale), oltre alle funzioni di

resistenza e formazione laminare del getto arioso, ha anche importanti funzioni

olfattive (annusare, fiutare). Nella polmonite e nella nefrite si nota il

tipico sintomo delle ali nasali aperte, una misura dell¹organismo per diminuire

la resistenza alle forze diaframmatiche e per ridurre il dolore. Una

muscolatura facciale mimica tesa deforma spesso la stretta nasale; fa parte di

terapie respiratorie da correggere, in un primo momento, è spesso utile tirare

leggermente la punta del naso.

I portatori

di occhiali respirano spesso con la bocca, perché gli occhiali che appoggiano

malamente sulla stretta nasale aumentano troppo la resistenza.

Sul mercato

esistono dei cerotti che aprono la stretta nasale, vengono applicati da

russatori e sportivi per evidenti motivi.

Una

scorretta formazione del flusso arioso o per via di respirazione boccale o per

posizione della cupola della gola muscolarmente tesa, lo rende turbulento e

irrita spesso le corde vocali.

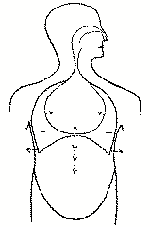

Nello

schizzo, PAROW commenta: ³Naso come ³antagonista² della muscolatura

inspiratoria (diaframma, muscoli toracici) e della forza espiratoria del

polmone.²

Da quando

ci passò l¹impulso di ridere e di cantare, aumentarono gli enfisemi polmonari e

l¹asma bronchiale (PAROW).

In una

terapia respiratoria non devono mancare la risata (il ballo del respiro) né il

canto (la sua ginnastica). Gli operatori del ramo dovrebbero quindi avere delle

relative conoscenze che sono reperibili meglio da attori e cantanti che da

medici e insegnanti di Yoga. Da parte mia, mi sono occupato di sintetizzare gli

elementi teorici.

Il suono

come espressione sociale umana nel linguaggio e nel canto coinvolge l¹apparato

motorio respiratorio in tutte le sue sfumature. Diagnosticamente l¹intenditore

riesce a dedurre parecchio in merito, ascoltando attentamente una persona

parlare, concentrandosi sul suono e non sul contenuto di quello che dice.

Il suono

viene formato dalle corde vocali (nella laringe) che dal flusso d¹aria vengono

fatte vibrare. L¹acutezza del suono è determinata dalla loro lunghezza e

tensione, il volume ³emesso² in parte dal volume di aria che passa attraverso

le corde e in gran parte dalla risonanza diaframmale e nelle cavità delle vie

respiratorie sovrastanti alle corde vocali; cavità faringeale, nasale e

boccale, e le loro relative tensioni muscolari parietali e apertura della

mandibola, formano, in parte, il volume e le vocali con i loro timbri.

L¹articolazione è fatta di movimenti e posizioni di labbra e lingua verso

denti, gengive, palato duro e molle, e faringe.

Durante

questo processo devono collaborare in modo coordinato ma indipendente uno

dall¹altro:

- Il

deflusso respiratorio in equilibrio tra forze elastiche del polmone e

muscolatura respiratoria principale e ausiliaria.

- La

fonizzazione tramite le corde vocali (acutezza e intensità).

- La

sonorizzazione per risonanza nelle cavità laringeali/faringeali.

- La

vocalizzazione/articolazione di vocali/consonanti tramite il gioco di lingua,

labbra, denti, gengive, palato duro e molle, formando la cavità boccale in

collaborazione con la posizione della mandibola e della cavità nasale

parzialmente formabile dalla muscolatura mimica.

Sono

evidenti le correlazioni tra questi quattro gruppi funzionali sonori di

collaborazione e di coordinazione in maggior parte automatici sui diversi

livelli:

-

Riflessivi come sbadiglio, starnuto, sospiro, gemito, sorriso.

- Formati

in prima infanzia come lingua e vocalizzazione.

- Formati

in discipline vocali come attori, cantanti, strumentisti a fiato.

-

Accidentali per traumi fisici o psichici o frustrazioni/gratificazioni (taglia

il fiato, fa male, non osi alzare la voce, ).

-

Abitudinali per ruolo, rango, professione (ufficiale, prete, insegnante,

venditore, ).

- Deformati

per autoimmagini e ideologie (una vera femmina respira col ventre, il maschio

galletto a petto alzato, ).

Dagli esempi

risulta intuitivamente che oltre a disfunzioni e patologie dei quattro gruppi

funzionali (respirazione, fonazione, sonorizzazione e vocalizzazione) anche la

loro collaborazione e la coordinazione è impedita, soprattutto per motivi di

socializzazione. Ma questo significa anche una fortuna terapeutica perché

permette la terapia di disfunzioni respiratorie/vocali con ca. il seguente

concetto:

- Tornando

alle basi di riflessi sonori e di formazione vocale infantile con relativi

esercizi si riesce spesso a riattivare ³vecchi programmi cerebrali² più potenti

delle convenzioni sociali mentre,

- traumi

subiti, frustrazioni e deformazioni organiche sono normalmente accessibili a un

cauto e sensato lavoro corporeo da parte del terapista.

- La parola

in questo contesto serve per motivare sempre di nuovo il cliente a proseguire

il suo viaggio verso una respirazione più economica, ma è assolutamente

antiterapeutico suggerirgli di controllare coscientemente il suo respiro o la

sua voce: è stata proprio questa illusione che spesso l¹ha portato al suo

disagio.

Le

patologie respiratorie come enfisemi polmonari, bronchite cronica,

bronchiestasie, silicosi, interventi toracici, malattie pleuriche, asma

bronchiale, deformazioni toraciche, certe malattie nasali, circolazione, addominali,

sindrome del Roemheld sono trattabili con gli stessi principi terapeutici

almeno con scopi palliativi o ³frenanti² con la differenza che sono da

aggiungere eventualmente dei rimedi e/o delle misure comportamentali e

dietetiche specifiche.

Vengono

trattati i seguenti temi:

2.8.1 Regolazione

respiratoria nel suono

2.8.2 Tratti

superiori respiratori

2.8.3 Fonazione e

laringe/corde vocali

2.8.4 Sonorizzazione

e faringe

2.8.5 Vocalizzazione/articolazione

2.8.1 Regolazione

respiratoria nel suono

Il

controllo respiratorio durante la fonazione è diverso dalla respirazione

³afonica²:

- Minimo,

costante e lento deflusso arioso regolato dalla forza elastica polmonare.

- Il

diaframma ³accompagna² il movimento polmonare, compensando la deviazione

volumetrica toracica per controllato cedimento ³teso² mentre,

- la

muscolatura toracica mantiene la tensione trasversale e diaframmatica.

- La

porzione alta (ca. le prime sei coste) mantiene l¹apertura e la tensione

trasversale a sterno rialzato.

- La

porzione bassa (attaccamento del diaframma) all¹inizio del suono sembra quasi

un po¹ alato mentre a suono trascorso si chiude leggermente (per compensazione

volumetrica), ma mantiene la tensione per non lasciar diventare flaccido il

diaframma.

- La

muscolatura lombo-addominale compensa la deviazione volumetrica addominale e

affranca l¹equilibrio di forze tra diaframma e torace. La muscolatura, tenendo

una certa tensione, segue la diminuzione del volume addominale (a spese di

quello toracico).

L¹ispirazione

durante il canto o la recitazione è orale, ³a scatto² e brevissima come si nota

anche nelle persone con logorrea (che chiacchierano senza apparentemente

prendere mai fiato).

Il PAROW

commenta il suo schizzo: ³Il suono². Dinamica della regolazione di aria e

pressione. Tensione di tutta la muscolatura respiratoria (sostegno del suono).

Coordinazione dei polmoni e intercapedine vocale.²

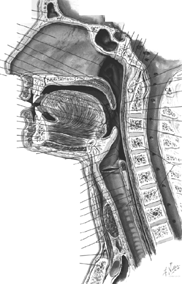

2.8.2 Tratti

superiori respiratori

Il dipinto

di NETTER mostra i tratti superiori in dettaglio: a lingua distesa la

respirazione è orale. Immaginandosi appoggiata la lingua contro il palato molle

si può intuire il flusso arioso con la resistenza della stretta nasale alla

deviazione naso-faringeale ... orofaringeale fino alla laringe con l¹apparato

vocale.

2.8.3 Fonazione

e laringe/corde vocali

Le corde

vocali sono azionate e tese da otto paia e un singolo muscolo durante la

fonazione. L¹avvicinamento delle corde vocali le fa vibrare nel flusso arioso

che trapassa, la loro lunghezza e tensione altera la frequenza di vibrazione e

quindi l¹acutezza del suono, la forza ariosa determina assieme con l¹ampiezza

dell¹intercapedine l¹intensità (amplitudo) dell¹oscillazione e quindi

l¹intensità del suono.

Come

dimostra la voce di bravi cantanti, un suono curato richiede pochissima aria

perché può essere tenuto molto a lungo. Infatti anche la fisica ci insegna che

il mantenimento di un¹oscillazione in corso richiede poca energia in confronto

all¹attacco.

Non viene a

mancare l¹aria emettendo un suono anche a lungo tempo, perché a torace aperto e

quindi superficie polmonare grande funziona benissimo lo scambio di gas nei

polmoni anche in fase di espirazione.

Durante la

normale respirazione afonica i muscoli intrinsechi laringeali sono distesi e

l¹intercapedine vocale è aperta.

2.8.4 Sonorizzazione

e faringe

La faringe

e in parte la laringe, per meccanismi di risonanza, ³amplificano² e formano il

suono dandogli i suoi molteplici timbri variabili e caratteristici; all¹incirca

come la cassa di risonanza di un violino, non solo amplifica la vibrazione

della corda trasmessa dal ponticello, ma aggiunge anche delle ³armoniche²

(multipli della vibrazione basale) composte in un determinato modo. A

differenza del corpo sonoro di un qualsiasi strumento musicale relativamente

fisso, le condizioni risonative del costrutto laringe/faringe, sono ampiamente

variabili nella dimensione, forma e tensione tramite una complessa muscolatura

coinvolta. Per chi intende approfondire questo tema, consiglio lo studio del

NETTER ed esperimenti con la propria voce.

Come guida

di relativo studio in breve il seguente:

Laringe,

osso ioideo e lingua, sono una costruzione altamente complessa, appesa al

cranio e alla mandibola, intelaiata verso lo sterno e le spalle e connessa con

la faringe.

Alla

laringe è appesa caudalmente la trachea e, come a un breve tubo, bronchi e

polmoni. All¹interno della laringe si trova l¹apparato di fonazione appena

descritto. Tramite l¹osso ioideo, la laringe è longitudinalmente spostabile,

prevalentemente per funzioni di deglutizione, ma anche per motivi di fonazione

e vocalizzazione. Posteriormente è intelaiata verso la faringe.

La faringe

(oro- e nasofaringe) è una cavità bislunga estesa posteriormente a laringe,

cavità orale e cavità nasale. In direzione ventrale è più aperta, in basso

all¹altezza dell¹epiglottide verso la laringe, sopra si estende verso la cavità

boccale e in alto con il suo ³tetto² verso la cavità nasale. Le sue pareti sono

formate da fasce muscolari toroidali e leggermente oblique in modo che la

faringe diventi restringibile, raccorciabile e spostabile nonché adattabile di

tensione parietale. Tutto questo, fra l¹altro, per impostare le più svariate

condizioni di risonanza per le espressioni vocali e la formazione dei ³getti²

d¹aria ispirati ed espirati. I muscoli faringeali sono appesi alla base del

cranio, mascella e mandibola e intelaiati con la lingua posteriore, la laringe

e l¹osso ioideo, in maniera che sono in grado di collaborare miracolosamente

nella formazione dei timbri della voce umana.

2.8.5 Vocalizzazione/articolazione

Il suono:

- Generato

dalle corde vocali per frizione del flusso arioso e

- formato

dalla risonanza faringeale a un determinato timbro,

- raggiunge

sottoforma di vibrazione d¹aria,

- le cavità

nasali (tramite la nasofaringe) e

- la cavità

orale (tramite l¹orofaringe),

-

direzionato dalla ³spalla linguale² più verso l¹una o l¹altra.

Le cavità

nasali e boccali ³amplificano² e formano ulteriormente il suono e lo

³strutturano², trasformandolo in voce umana:

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

2.8.5.1 Cavità

nasale, muscolatura mimica

2.8.5.2 Cavità

boccale, lingua, labbra, mandibola

2.8.5.1 Cavità

nasale, muscolatura mimica

La cavità

nasale è impiegata:

- Nella

formazione di fonemi nasali frequenti in lingue come il francese. Questo

avviene quando il collo della lingua chiude parzialmente l¹orofaringe e la

vibrazione sonora viene trasformata maggiormente dalla cavità nasale.

- È però

anche caratteristica nella voce di persone che abitualmente tengono alta la

spalla della lingua o tengono la bocca poco aperta per ipertensione della

muscolatura mascello-mandibolare. Tutte e due queste abitudini spesso sono

legate a stati emotivi caratteristici.

- Il

contrario avviene a naso tappato che disinserisce la risonanza nasale o in casi

di sinusite o polipi nasali che diminuiscono il volume della cavità nasale e

dimostrano che influsso può avere la risonanza nasale sulla caratteristica

vocale di una persona.

A prima

vista si direbbe che la cavità nasale non è formabile salvo che

chirurgicamente.

Ma non è

così: la muscolatura mimica influisce notevolmente e non solo sull¹ampiezza

della stretta nasale. Sembra strano, ma fa parte di una terapia manuale

respiratoria, di allentare la muscolatura mimica e ³sfilacciare² la punta del

naso.

2.8.5.2 Cavità

boccale, lingua, labbra, mandibola

L¹ampiezza

della cavità boccale è regolabile in larga misura dall¹apertura della mandibola

e dalla posizione e formazione della lingua.

La

mandibola si apre, quando si distende la muscolatura di masticazione. Stringere

i denti non è altro che ipertensione della muscolatura di masticazione, spesso

legata a caratteristici stati d¹animo. L¹apertura della bocca durante il canto

o la recitazione aumenta il volume della voce come lo fa un megafono.

La

collaborazione delle labbra, guance (muscolatura mimica) e della lingua

permette una quantità di forme della buca orale usata a generare le vocali

(vocalizzazione). Le principali vocali, mal rappresentate con le lettere:

- a, ä, è,

e, é, i, o, ö, u, ü,

(perché

nelle lingue parlate ci sono innumerevoli sfumature e nelle persone parlanti

ancora più caratteristiche).

L¹ingegnosa

collaborazione delle labbra, dei denti, della lingua, del palato duro, palato

molle, ulula e le strette naso- e orofaringeali genera le consonanti che, in

alternanza con delle vocali, creano delle interminabili sequenze di fonemi e

sillabe che chiamiamo canto, linguaggio, recitazione,

Riconosciamo

minime sfumature di formazione di consonanti, nelle lingue a noi più vicine:

- Esplosivi

acuti o addolciti come p, b, t., d, g, q (palatale o gutturale).

-

Frizionanti come v, f, s, sc.

- Combinati

esplosivi/frizionanti come pf, ts, c, ch, kh , qh, x, z (palatale o gutturale).

- Aspirati

come h (palatale o gutturale).

- Vibrati

come r (molle o gutturale).

-

³Suonanti² come l, m, n, w.

-

³Attacchi² per i quali nelle nostre lingue non abbiamo annotazioni ma sono

importanti p.es. nelle lingue semite.

Le lettere

usate per indicare le consonanti sono ancora più imprecise che quelle delle

vocali, perché la loro pronuncia dipende della lingua usata. A chi intende

farsi una cultura sui fonemi, consiglio lo studio del sanscrito con un bravo

maestro tradizionale, perché insegnano i fonemi in modo sistematico anche se

non completo.

Riconosciamo

delle sequenze fonemiche caratteristiche della specie umana nel balbettare di

un cosacco ubriaco come nell¹arte di una cantante lirica cinese, nel ricordo

dei sussurri della mamma ansiosa e delle grida di un papà arrabbiato, nella

retorica del politico come nella logorrea disinvolta di una paziente maniacale,

nel dolore di chi porta un lutto come nelle intimità verbali di una persona

amata.

È un

peccato terapeutico primordiale dedicare più attenzione, cura e riflessioni al

significato delle parole di un cliente che alla sua voce umana che ci insegna

tanto delle sue virtù e debolezze, delle sue glorie e ansie, delle sue paure e

speranze e che ci indica spesso direttamente l¹approccio terapeutico corporeo.

Come si fa?

Ascoltare attentamente e pazientemente per un po¹ di tempo la voce del cliente

come se parlasse il cinese, quindi senza registrare quello che dice.

2.9 Ginnastica

naturale respiratoria

La

ginnastica naturale del respiro consiste in particolare nel non sopprimere le

pulsazioni vegetative ed emotive che coinvolgono l¹apparato respiratorio e

sonoro. Si può anche abituarsi a provocarle ed eseguirle volutamente, il che è

non solo efficace ma anche più soddisfacente degli esercizi ³imposti².

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

Tensione

dell¹apparato respiratorio come per qualsiasi suono con leggero arresto, corde

vocali aperte o pressoché chiuse ma non tirate. Lasciare il respiro come in un

sussurro ma a torace aperto.

Serve alla

dilatazione dell¹apparato toracico per normalizzare le sue tensioni interne.

Espirazione

veloce e intensa per naso o per bocca a gola aperta e senza restringere il

petto.

Serve a

scaricare la muscolatura respiratoria e i polmoni quando involontariamente la

pressione pettorale è aumentata e strapazza polmoni e circolazione.

Combinazione

di gemito, leggero arresto respiratorio e sospiro:

-

Ispirazione relativamente profonda con una piccola resistenza nella faringe

come ³ch².

- Tensione

massima della muscolatura respiratoria con arresto respiratorio senza pressione

(anche i polmoni vanno in tensione come prima di un suono).

-

Espirazione con un sospiro con distensione toracica e diaframmale alla fine.

È un vero

stiramento di tutto l¹apparato respiratorio per riattivare la muscolatura e la

circolazione.

Il sorriso

è il rapido alternare tra suono ed espirazione, tra tensione e rilascio. Come

il canto è la ginnastica della respirazione, il sorriso è il suo ballo per

tenerla elastica. Il suono si sente come in una buona vocalizzazione in alto

della faringe.

Espirazione

controllata e lenta con posizioni toraciche come nel canto. Immaginarsi di

usare solamente ³l¹aria nella testa² e mantenere la tensione trasversale

toracica con sterno rialzato. Ottimo esercizio per la muscolatura toracica.

Suonare il flauto dolce o quello traverso ha simili effetti respiratori.

Ispirazione

forzata con susseguente espirazione forzata diaframmale a scatto e tratti

respiratori superiori contratti. Solo dopo si distende anche il torace. Molto

liberatorio per un diaframma impedito, ma non consigliabile in caso di

patologie polmonari (sovrapressione) o cardiache (botta circolatoria). Come

pulsione vegetativa serve a pulire le mucose dei tratti superiori respiratori

con un deciso getto d¹aria.

Espirazione

forzata diaframmale/toracica a scatto con tratti respiratori inferiori

contratti.

Come

pulsione vegetativa serve a pulire le mucose dei tratti inferiori respiratori

con un deciso getto d¹aria. Non consigliabile come esercizio a causa di inutile

sovrapressione polmonare e botta circolatoria. Frequente tosse ³pressata² e la

susseguente disfunzione respiratoria è una delle maggiori cause della

dilatazione polmonare (enfisemi).

3.0 Respirazione

disfunzionale

La foto

mostra una accentuata respirazione disfunzionale che si incontra frequentemente

e si chiama per sbaglio spesso ³respirazione profonda².

Vengono

trattati i seguenti temi:

3.1 Errori

movimentali del tronco

3.3 Errori

movimentali addominali

3.4 Errori movimentali

polmonari

3.5 Errori di

regolazione respiratoria

3.6 Cause per la

respirazione disfunzionale

3.7 Sviluppo della

respirazione disfunzionale

3.1 Errori

movimentali del tronco

Cominciano

con la mancanza di tensione trasversale del torace che impedisce l¹efficacia

del movimento diaframmale e la capacità respiratoria. L¹organismo tenta di

compensarla impiegando:

- La

muscolatura del cingolo scapolo-clavicolare.

- La

muscolatura posturale collare.

- La

muscolatura posturale dorsale.

Tirando il

torace in direzione craniale in ispirazione.

Comincia

con l¹impiego del M. pectoralis minor, si propaga per M. pectoralis major,

muscoli delle spalle e della nuca e il serratus post. sup. e coinvolge presto

anche la spina toracica che si erige in inspirazione (alza le coste davanti)

come i pettorali la tirano in direzione del cranio.

L¹espirazione

consiste nel lasciar cadere o tirare giù il torace in avanti tramite

l¹arrotondamento della spina toracica ed eventualmente la muscolatura

addominale.

Già

l¹inizio di questa disfunzione si riconosce bene per un movimento verticale

delle clavicole verso il cranio in inspirazione. Più tardi si nota anche

l¹elevazione dello sterno e delle spalle.

Questo tipo

di respirazione disfunzionale è molto divulgato senza apparenti svantaggi o

disagi, come in altri contesti si incontrano tanti deboli di piedi e di spina

dorsale.

movimento respiratorio movimento

respiratorio

toracico normale; toracico

disfunzionale

........... inspirazione _________

espirazione

Spesso

l¹impedimento diaframmatico è una diretta conseguenza della disfunzione

respiratoria toracica; il rialzo dell¹origine del diaframma agisce in direzione

opposta al movimento longitudinale del diaframma e diminuisce l¹estensione

longitudinale dei polmoni. In terapia si parla spesso di diaframma rialzato o

represso senza specificare e differenziare ulteriormente.

Bisogna

invece farlo, perché l¹approccio terapeutico è diverso per i vari casi di

dislocazione, disestensione e distonia.

Dislocazione

Si può

riferire alla posizione del diaframma nel tronco ed è rialzato quando il torace

è rialzato per la muscolatura cranio-spinale ipercontratta con una muscolatura

lombo-addominale iperestesa mentre è abbassato per lo squilibrio opposto. Si

tratta di una dislocazione diaframmale. L¹approccio terapeutico in questi casi

sarà prevalentemente di tipo ³posturale² e movimentale-respiratorio.

Disestensione

Si può

riferire alla differenza d¹inarcamento della cupola diaframmale in espirazione

e inspirazione e quindi all¹ipo- o iperestensione verticale diaframmale durante

la respirazione. Tutte e due le disestensioni possono essere combinate con le

due dislocazioni di prima. L¹approccio terapeutico in questo caso sarà

prevalentemente ³respiratorio².

Distonia

Si può

intendere nel senso di ³tono² (tensione) diaframmale tra ispirazione ed

espirazione e può diventare ipotonico (ptosi diaframmale con cupola abbassata

spesso nel seno di una ptosi generale) oppure la cupola può essere elevata per

organi addominali gonfiati (come stomaco pieno o eccessi di gas intestinali).

Anche queste due forme si trovano combinate con le variazioni delle disfunzioni

sopra menzionate. L¹approccio terapeutico sarà in questo caso prevalentemente

sistemico (si lavora sulle cause).

3.3 Errori

movimentali addominali

La

muscolatura ³tubolare² lombo-addominale deve compensare il cambiamento

volumetrico addominale durante la respirazione. Si riconoscono meglio squilibri

del genere in espirazione quando il cedimento ³soffice² della parete ventrale

termina prima della fase di espirazione (o manca completamente). In stadi

avanzati il movimento della parete ventrale può persino capovolgersi in un

movimento ventrale ³paradossale², frutto di eccessiva compensazione spinale di

movimenti respiratori primari. Anche i fianchi non seguono più il movimento

respiratorio.

La parete

ventrale può diventare parecchio tesa in espirazione nel tentativo di porgere

resistenza alla pressione interna, salvo in casi di progredito deperimento

respiratorio quando la parete toracica è diventata così debole che gli organi

interni riescono a dilatarla. Questa condizione non è molto rara.

3.4 Errori

movimentali polmonari

La somma di

tutti gli errori movimentali respiratori si ripercuote sui movimenti dei

polmoni (e si propaga sui tratti respiratori) perché seguono passivamente le

variazioni della cavità toracica.

In

espirazione errata:

- Invece di

raccorciarsi longitudinalmente i polmoni vengono schiacciati dal ventrale al

dorsale (sagittale) e nel medesimo tempo spostati leggermente in direzione

caudale.

- Lo

schiacciamento polmonare sagittale (ca. 1/3 dello spessore) preme anche sui

bronchi e diminuisce il loro lumen (mentre in espirazione ³normale² hanno

piuttosto la tendenza a dilatarsi), questo non solo pesa sullo scambio arioso

ma sfavorisce (per aumentata resistenza di flusso) anche la pressione

intratoracica (già sfavorita dai movimenti errati).

- Lo

schiacciamento sagittale deprime notevolmente gli alveoli e i capillari,

ulteriore motivo perché una respirazione disfunzionale diminuisce in modo

rilevante la capacità primaria dei polmoni, lo scambio di gas.

- Bronchi,

trachea e laringe vengono ³strappati² caudalmente e i bronchi per questo motivo

ulteriormente ristretti propagandosi la tensione tramite la trachea fino alla

laringe, l¹intercapedine vocale si chiude per riflesso e aumenta ulteriormente

la resistenza di flusso arioso.

Il PAROW

commenta così il suo schizzo:

Svantaggi

di disfunzioni respiratorie per i polmoni:

a)

ispirazione a spina eretta e torace portante (normale)

b)

espirazione a spina eretta (normale)

c)

espirazione con cedimento spinale e depressione toracica

d)

espirazione con flessione spinale

tratteggiato: espirazione normale

3.5 Errori

di regolazione respiratoria

In

concomitanza con disfunzioni movimentali respiratorie si incontrano quasi

sempre anche delle aberrazioni di guida del flusso respiratorio:

-

Dilatazione della stretta nasale per ipertensione di muscolatura delle guance

fino all¹aprirsi delle ali nasali in ispirazione.

- La

faringe diventa così l¹imbuto della guida del flusso e si deforma in modo che

il getto arioso diventa turbulento e rende sensibile la gola e il soggetto

afflitto da raffreddore.

- Fino allo

sviluppo di una respirazione ³pressata² quando di riflesso le corde vocali si

chiudono e si sente un rumore respiratorio in gola.

- Si notano

dei casi dove la resistenza dell¹intercapedine vocale al getto arioso fa

spostare la laringe col respiro.

Naturalmente

anche la formazione del suono è impedita in caso di disfunzioni respiratorie: -

Mancante ³tenuta sonora² (restrizione invece di dilatazione toracica) rovina il

suono.

- Mobilità

impedita di laringe e corde vocali e mancante flessibilità della faringe rende

incerta la fonazione e la sonorizzazione.

- La

vocalizzazione con la bocca perde di volume e portata, se sono impedite le

funzioni a monte.

Fremito,

sospiro, sbadiglio e sorriso sono altrettanto impediti e perdono il loro valore

come esercizi naturali, quando sono generati da restrizione e aumento di

pressione toracica; diventano uno strapazzo per respirazione e circolazione

specie per enfisematici. Idem per il soffio e il fischio.

3.6 Cause

della respirazione disfunzionale

La base per

una regolare respirazione può andare persa per diversi motivi.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

3.6.1 Deformazioni

spinali/toraciche

3.6.2 Rigidità

muscolari lombo-addominali

3.6.3 Abitudini

di abbigliamento

3.6.4 Debolezze

di muscolatura toracica

3.6.6 Traumi fisici

e psichici

3.6.7 Tensioni

muscolari e abitudini respiratorie emotive/psichiche

3.6.1

Deformazioni spinali/toracali

La forma della spina toracica determina la posizione delle coste e di conseguenza lo sviluppo della muscolatura parietale toracica, la posizione del diaframma e il movimento basilare respiratorio. Disfunzioni e deformazioni in questo contesto si determinano a vicenda. Come terapista devo aggiungere che è spesso più promettente usare le coste come ³leve² contro la deformazione spinale che viceversa, impiegando ampiamente il respiro stesso come massaggiatore 24-ore su 24.

Alle

disfunzioni e deformazioni spino-toracali, l¹organismo (e tante volte anche

terapisti, insegnanti ginnici e apostoli del respiro controllato-forzato)

rispondono con movimenti compensatori delle muscolature scapolo-clavicolari e

lombo-addominali il che a lungo peggiora la situazione.

La causa di

questa situazione è che l¹inventore non aveva previsto le sedie. Queste

provocano danni sin dai primi anni scolastici perché in questa posizione la

spina perde la sua tensione longitudinale, perché non più sostenuta da bacino e

gambe. Il deperimento della tensione longitudinale è seguito pari passo dalla

perdita di tensione trasversale toracica e con questo di capacità respiratoria.

Naturalmente

anche malattie (come Morbo di Scheuermann in adolescenza) o traumi

spinali/toracici senza adeguate terapie possono causare questi effetti.

3.6.2 Rigidità

muscolari lombo-addominali

Debolezze

respiratorie possono risultare:

- Da compensazioni

di deformazioni spino-toracici.

- Da

gravidanze.

- Da

malattie e operazioni addominali.

Già il

fatto di rimanere sdraiati nel letto per parecchio tempo lede la muscolatura

per normale distrofia. D¹altronde si incontrano tante persone con squilibri

muscolari tra Mm. ventrali e lombali, che impediscono ³l¹accompagnamento

disteso² dei movimenti respiratori toracali.

3.6.3 Abitudini

d¹abbigliamento

Le nostre

abitudini occidentali d¹abbigliamento sono probabilmente la principale causa

per le divulgate disfunzioni respiratorie nei nostri ambienti; cinture,