|

|

Medicina popolareper autodidatti

luglio 27, 2005 |

|

Indice della pagina 4.0 Posizione della naturopatia sul mercato 5.0 L¹impresa sanitaria naturopatica 7.0 ³La creazione di un¹azienda nel Cantone

Ticino² 8.0 Esercizio di uno studio naturopatico |

MN 3.4 Nozioni

imprenditoriali

© Peter Forster Bianca Buser Pagine

correlate: MmP 4.4 |

Ho una visione sociale della mia

professione di medico naturalista e terapista come risposta alla situazione

insoddisfacente nel settore della sanità:

Aumentare la competenza

sanitaria individuale, specialmente delle mamme, per affrontare delle malattie

banali e piccoli disagi e ferite:

- in modo di scaricare la sanità

e i servizi pubblici dai relativi costi sanitari altissimi distribuiti in modo

solidale tra noi tutti.

- Divulgare così l¹esperienza

pratica della cura umana.

Per le nostre nonne era ancora

una conoscenza ovvia. È una perdita culturale non sapersi più arrangiare in

questi piccoli disagi della vita.

Rinforzare notevolmente le

professioni di ³artigianato medico², l¹uso di parola, rimedio e tocco come

strumenti terapeutici da parte di professionisti ³artigianali² come terapisti,

naturopati e medici naturali:

- A portata di mano di tutti a

prezzi modici.

- Per la consultazione e la cura

intensa di tempo per disagi che non richiedono necessariamente uno studio

universitario e investimenti rilevanti in attrezzature diagnostiche.

- Indipendenti da strutture

mediche pubbliche e private e da mediatori di mercato come le casse malati; una

sorta di ³medici scalzi² di una nazione moderna, industrializzata e ricca.

Nella mia regione di provenienza

(Svizzera orientale) questa tradizione, era ancora divulgata durante la mia

infanzia nelle figure dell¹infermiera e levatrice di paese e nel curatore; in

Germania è tuttora una rispettata professione quella dell¹²Heilpraktiker².

Ridurre l¹apparato sanitario

pubblico a modernissime strutture e infrastrutture efficacissime per eventi

clinici e ambulatori, acuti e cronici che richiedono l¹intervento di

universitari, specialisti e relativi mezzi intensi di capitale e di formazione.

Lasciare il resto a cliniche,

professori, correttori del mondo, a titolo privato auto regolandosi con i

loro clienti

Con questo spirito ho redatto il

seguente testo.

Il mercato sanitario Svizzero è

stimato a una cifra d¹affari di 42 miliardi di franchi annui, corrispondente a

fr. 7¹000.- annui pro capite o fr. 580.- mensili pro capite. Per una famiglia

di quattro persone corrisponde a fr. 28¹000.- annui o fr. 2¹320.- mensili.

Vengono trattati i seguenti temi:

2.2 Domanda e offerta sanitaria

Di questo ammontare ca. 16

miliardi (fr. 2¹700.- p.c.a. / fr. 225.- p.c.m.) sono obbligatoriamente

assicurati tramite le casse malati (obbligatori diretti) o provengono da

federazione, cantone o comune tramite tasse e imposte (obblighi indiretti). Per

una famiglia di quattro persone corrisponde a fr. 11¹000.- annui o fr. 900.-

mensili. Questa cifra è ritenuta politicamente e socialmente indispensabile per

un approvvigionamento sanitario base di una popolazione industrializzata ricca

come la Svizzera. Questa parte è regolamentata nella ³nuova legge malattie e

infortuni² federale, che funziona secondo criteri di solidarietà sociale

(contributo equo per tutti che deve coprire i differenti costi di ognuno). Le

casse malati in pratica li gestiscono in base alla legge. Sia le prestazioni

sia i diritti e obblighi materiali e ideali dei partecipanti (pazienti, casse,

strutture e operatori sanitari), sono dettagliatamente regolati. De facto si

tratta di un¹assicurazione sociale anche se gestita concorrenzialmente da

molteplici imprese private. In questo contesto le casse malati sono ³gestori di

beni pubblici².

I restanti 26 miliardi (fr.

4¹300.- p.c.a. / fr. 360.- p.c.m.) sono spesi o privatamente o tramite le casse

malati supplementari e private. Per una famiglia di quattro persone corrisponde

a fr. 17¹000.- annui o fr. 1¹400.- mensili. Questo settore non è

particolarmente regolato; fanno stato i codici delle obbligazioni e penale

nonché prescrizioni sull¹esercizio di professioni sanitarie e le leggi sui

medicamenti. Ma, con la nuova legge malattie e infortuni, questo settore è

completamente staccato dalla parte obbligatoria ed è diventato mercato libero

accessibile a ognuno.

2.2 Domanda e offerta sanitaria

Nella mia infanzia (anni cinquanta)

il mercato sanitario consisteva:

- Nel medico del paese vicino

per malattie e infortuni rilevanti.

- Ospedale nella città vicina

per le operazioni.

- Levatrice, infermiera e

curatore di paese per i casi meno critici acuti e le malattie croniche.

- Per casi un po¹ più difficili

o cronici ci si rivolgeva ad un naturopata nel vicino Cantone Appenzello.

- Si sapeva anche di qualcuno,

che era stato in una casa di cura per parecchio tempo per riabilitazione e di

un altro che aveva passato parecchio tempo in un sanatorio.

- Le ferite, danni e malanni

quotidiani e banali, erano curate e medicate da mamme e nonne e non

necessariamente dalle proprie, perché fra le donne c¹era parecchia

consultazione e assistenza.

Per problemi sociali,

relazionali, emotivi e spirituali serviva:

- Il manicomio in una cittadina

vicina per isolare i matti che non potevano stare a casa.

- Il prete fungeva da psicologo.

- Come psicoterapista una

qualche donna matura alla quale si chiedeva consiglio o gli amici con i quali si

dibatteva dei fatti comportamentali, ma tutto questo era ritenuto più sociale

che sanitario.

Gli anziani vivevano autonomi

finché ci riuscivano, spesso assistiti da una figlia celibe o, nella famiglia,

da un figlio. Se questo non era (più) possibile passavano il resto dei loro

giorni nella casa per gli anziani comunale. Questo, ancora meno era ritenuto

una faccenda sanitaria e spesso era un peso per ambo le parti, ammorbidito solo

dallo spirito di cristianità e dal rispetto per i genitori.

Sembra idilliaco a leggerlo

così, ma non lo era. Per i fortunati, potenti, autonomi, benestanti e bravi era

abbastanza soddisfacente, per i deboli, dipendenti, impotenti, poveri e

sfortunati era un giornaliero terrore di dover fare i conti con la grazia degli

altri, specie se quelli mettevano in atto la loro arroganza e disponevano di

scarse doti morali.

Per forza di condizioni

economiche, una grande parte di tutto questo era basato sull¹idea della

raternità. Nella misura in cui la fraternità fu sostituita dalle assicurazioni

sociali, queste strutture vennero modificate a favore dei meno fortunati e dei

disgraziati nei tempi cattivi. Perché si tratta di un mercato molto potente e

in forte crescita (per via dell¹evoluzione economica), oggi sono cambiate

radicalmente le strutture socio-economiche in merito. Abbiamo perso di vista,

quasi completamente, il fatto che tutto questo è finanziato esclusivamente dai

soldi di noi tutti che avanzano dalle necessità esistenziali. Almeno il

legislatore ha dei criteri chiari: il consenso sociale praticato circa malattie

e infortuni si limita espressis verbis alle cure che ristabiliscono la capacità

di autosufficienza e di abilità lavorativa. Per tutto il resto è responsabile

il singolo cittadino a proprie spese e con proprie competenze.

Vengono trattati i seguenti

temi:

2.2.3 Casse malati

(mediatori di mercato)

Utente

di prestazioni sanitarie è tutta la popolazione Svizzera, ca. sei milioni di

abitanti.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

2.2.1.1 Esigenze

dei consumatori sanitari

2.2.1.2 Finanziamento

di spese sanitarie

2.2.1.3 Aspettative

sanitarie della clientela

2.2.1.1 Esigenze dei consumatori sanitari

I

consumatori di prestazioni ³sanitarie² pretendono che sia retribuito tutto

quello che secondo il loro parere:

-

Potrebbe diminuire i loro disagi quotidiani (acuti e cronici).

-

Potrebbe prevenire futuri disagi (prevenzione).

-

Potrebbe ripristinare conseguenze di disagi passati (riabilitazione) siano

questi disagi motivati biologicamente, emotivamente o socialmente.

Esigono

inoltre:

-

Di mantenere e migliorare le capacità vitali (igiene, dietetica, tenersi in

forma, svaghi fisici, psichici, spirituali).

-

Formazione sociale, assistenza, custodia, tutela, cultura, manutenzione,

amministrazione delle più varie sfaccettature di una vita ricca, comoda e

annoiata.

-

Raggiungere la vita eterna prima della morte.

-

In piena capacità fisica, mentale e sociale.

-

Preferibilmente

non a proprie spese.

2.2.1.2

Finanziamento di spese sanitarie

È

fuori discussione che tutto questo è auspicabile per tante persone, ma che sia

retribuito da soldi pubblici (di noi tutti in modo solidale) non è mai stato

deciso democraticamente. Ricordo di nuovo che il patto sociale di solidarietà

si riferisce a cure che ristabiliscono la capacità di autosufficienza e di

abilità lavorativa. Il consumo di altro a spese pubbliche è semplicemente

parassitario e asociale.

Il

legislatore prevede di garantire a tutti un approvvigionamento base

medicosanitario degno di una nazione moderna, ricca e industrializzata. I

relativi diritti sulle prestazioni, sono meticolosamente descritti nella nuova

legge malattia e infortuni. È obbligatoria l¹ammissione a una cassa malati. A

chi dispone di un reddito sotto un certo limite, il relativo contributo viene

restituito dal comune.

Rimane

la completa libertà di assicurarsi ulteriormente per prestazioni supplementari

o per ³cura privata² a proprie spese o di consumare ulteriori servizi,

prestazioni e prodotti ³sanitari² a proprie spese.

2.2.1.3 Aspettative sanitarie della clientela

L¹utente

si aspetta dalla ³sanitಠche lo porti da uno stato di disagio a uno di salute

e che lo mantenga in questo stato:

Disagi:

Agio

(³salute²):

-

dolore* -

benessere

-

lesioni*, impedimenti*

- autosufficienza*, capacità lavorativa*, integrazione

-

depressioni -

voglia di vivere

-

ansia -

sicurezza

-

irrequietudine

- successo

-

disperazione -

progettualità

-

scombussolamento -

equilibrio interno tra eccitazione e rassegnazione

-

impotenza, dipendenza -

competenza, autonomia

*

dominio di sanità pubblica solidale.

Un

breve confronto dimostra che la sanità non vuole e non può creare queste

trasformazioni. Al massimo può tentare di partecipare all¹assenza dei disagi.

Ma

le esigenze occulte vanno più in là: belli, snelli, dinamici e lucidi in

eternità (dice il mio amico farmacista).

È

evidente che desideri, esigenze e domande di questo tipo provenienti inoltre da

un pubblico benestante richiama un¹offerta spietata, perché di questa dolce

torta tanti vogliono assicurarsi una fetta.

Gli

offerenti di servizi, prestazioni e prodotti che promettono la liberazione dai

disagi e/o il benessere si servono dell¹altissimo prestigio sociale di valori

come ³sano², ³salutare² e così via come mezzi propagandistici per vendere le

loro attività. Non centra poi se sono professori universitari o guaritori da

paese. La loro reputazione si basa comunque sulla superstiziosa stima sociale

³di chi toglie disagio e ti mette al tuo agio²; e chi di reputazione non ne ha,

sfrutta la stima degli altri per vendere anche la sua attività.

Vengono

trattati i seguenti argomenti:

2.2.2.1 Definizioni

e delimitazioni sanitarie

2.2.2.2 Definizioni e delimitazioni ³naturopatiche²

2.2.2.3 Imposture d¹etichetta e successo economico

2.2.2.4 Discorsi

di comportamenti parassitari

2.2.2.6 Terapisti

dipendenti dalle casse

2.2.2.7 Liberi

terapisti e naturopati

2.2.2.1 Definizioni e delimitazioni sanitarie

Le

delimitazioni tra:

-

sanitario acuto e cronico (autosufficienza, capacità lavorativa),

-

terapeutico acuto e cronico (liberazione di disagi, aumento delle capacità,

diminuzione dei limiti),

-

riabilitativo (ripristinare delle capacità),

-

preventivo (evitare disagi),

-

conservatore (manutenzione di capacità),

-

(in-)formativo (istruzione per autocura),

-

consultivo (dialogo comportamentistico),

-

evolutivo (divulgazione di idee, concetti, spirituali, esoterici, filosofici

per l¹autorealizzazione), si trovano vaghi e confusi in un grande stagno di

qualunquismo, trattandosi poi di argomenti biologici, emotivi, psichici,

relazionali, sociali, spirituali, rende indecifrabile il miscuglio. È

evidente che in un essere umano è da rispettare tutto questo, ma sommato sotto

il criterio di ³sanità, cura, terapia² serve solo a coloro che pescano in

questo scuro stagno.

Essendo

in senso vasto collegato un po¹ tutto con ³la salute² anche offerte per igiene,

estetica, fitness, wellness, dietetica come d¹altronde servizi consultivi spirituali,

esoterici, new age, psicologici e così via, anche operatori di questi mestieri

vengono annoverati tra i ³terapisti².

2.2.2.2

Definizioni e delimitazioni

³naturopatiche²

Come

medico naturalista e terapista mi distanzio da queste interpretazioni perché

l¹accento del mio lavoro è indirizzato direttamente a:

-

Autosufficienza e capacità lavorativa.

-

Liberazione di disagi che impediscono questa autosufficienza.

-

Aumento di capacità elementari vitali.

-

Diminuzione di limitazioni esistenziali biologiche.

-

Ripristino di abilità vitali in un contesto biopsicosociale.

Tutto

il resto farà anche parte del mio lavoro ma in secondo piano e nel contesto del

quadro cui sopra.

Parlando

di seguito di ³terapista² mi riferisco a questo concetto professionale ed

escludo attività riferite prevalentemente ad altri obiettivi.

2.2.2.3 Imposture d¹etichetta e successo

economico

Come

illustrazione un esempio.

Anni

fa mi fece visita una futura collega terapista per consultarsi circa le

attività ³terapeutiche² poiché voleva crearsi un¹attività indipendente nel

ramo.

Fra

noi si svolse, più o meno, il seguente dialogo:

Io Lei

-

³Allora, tratti disturbi motori con massaggi, ?² ³Mi

fa schifo toccare certe persone!²

-

³Almeno calmi i relativi dolori?² ³Non

saprei come!²

- Quindi sei specializzata sulla digestione

o la respirazione o

la circolazione?² ³Ritengo

troppo rischioso curare gli organi!²

-

³Allora tratti disturbi neurovegetativi di impiegati e artigiani?² ³Non me ne intendo!²

-

³Curi i disagi della senescenza?² ³Non

mi ispirano troppo le persone vecchie!²

-

³Allora ti dedichi ai bambini con i loro

disturbi di crescita e le

allergie?² ³I

bambini rompono!²

-

³Fai bene a dedicarti alle casalinghe stressate e frustrate!² ³Mi

danno sui nervi!²

-

³Quindi dai conforto alle ricche,

annoiate nevrotiche signore per

bene!² ³Che

dio mi salvi!²

-

³Rimangono emarginati e alternativi con i loro

molteplici disagi complessi?² ³Cosa

mi proponi, non hanno mai soldi!²

Rimasi

perplesso: ³Allora vuoi curare i sani, belli, spiritosi benestanti che non

rompono più di quel tanto. Scusami, ma pensavo che fosti terapista!² ³Sono

terapista e mi farò la mia clientela!². Aveva ragione; lo è diventata e se lo

scrive anche sul suo biglietto da visita. Ha notevole successo materiale e di

reputazione e anche se abbiamo dei concetti diversissimi mi ha insegnato i

criteri del suo successo:

-

Il cliente deve essere sano (capacità lavorativa, autosufficienza), solvibile e

almeno un po¹ simpatico.

-

Torna molto utile la sua paura di non essere all¹altezza, di invecchiare, di

ammalarsi, di morire; queste condizioni non devi assolutamente tentare di

modificarle, se lo fai, va a tue spese e li perdi, perché vanno dallo

psicoterapista.

-

Un po¹ di paranoia, misantropia, ipocondria, megalomania e superstizione aiuta

anche, basta tenerle sotto controllo al punto che il soggetto non diventi

troppo asociale (perdi il cliente che va dallo psichiatra).

-

Si deve sentire valutato per le sue doti e non preso sul serio nei suoi ³danni

e malanni² quotidiani del suo ambiente sociale. Anche questa condizione è

meglio (per te) mantenerla.

-

Ascolti bene le sue ultime scoperte e fai una ³diagnosi² al massimo

semplificata (ogni volta un¹altra), preferibilmente una che attualmente è di

moda in televisione.

-

Proponi come cura degli esercizi che non esegue (tanto sono noiosi e/o

impegnativi) ma che gli dimostrano che è o colpa sua o di un inconveniente o

avversario (a seconda del caso) se non guarisce. Vanno bene anche rimedi innocui,

solo che si può colpevolizzare meno il cliente, meglio sono quelli del tipo che

danno i primi effetti solo a lungo termine.

-

Così perpetui il suo disagio (per niente esistenziale poi), lo fai resistente a

terapie (non avvenute), lo rendi dipendente del tuo servizio.

-

Bastano pochi clienti fedeli ben scelti di questo genere e ti sei fatto

un¹assicurazione vita.

2.2.2.4 Discorsi di comportamenti parassitari

Inizialmente

ero scioccato da un approccio così cinico, ma forse era solo invidia da parte mia

e mi sono reso conto che tanti medici non fanno altro e che le relazioni

private altrui (anche se terapeutiche) non sono cavoli miei. Ognuno è libero di

scegliersi il suo terapista e il suo cliente e di stabilire il rapporto da

avere con lui (anche economico). Il discorso morale non regge se tutti e due

sono adulti, vaccinati e responsabili delle loro mosse.

L¹unica

cosa che non mi andava in realtà, era che una cassa malati finanziasse con

soldi pubblici (anche miei) questi (per me strani) rapporti. Ma questo problema

a livello naturopatico è quasi completamente risolto con l¹applicazione della

nuova legge che tali prestazioni non include più nelle tariffe obbligatorie e

quindi non si tratta più di soldi ³miei² (che sono assicurato in comune).

A

livello di medici approvati invece non è risolto per niente: chissà quanti

rapporti ³terapeutici² del genere sono sostenuti in un mercato dove per 270

persone c¹è un medico, e tutti vogliono vivere e bene. Il rischio che proprio i

medici di scarsa capacità si impadroniscono di questo tipo di clientela a spese

pubbliche (e anche mie) è abbastanza elevato. E non saprei come possa essere

controllato.

Tradizionalmente

l¹offerta sul mercato sanitario è (o era) organizzata sul modello delle corporazioni

medioevali e congiunta ad accordi con le casse malati e a leggi sanitarie

restrittive si è formata una sanitocrazia di carattere monopolistico da parte

dell¹offerta e una mentalità di tutto dovuto da parte degli utenti. Questo

causava non solo un¹esplosione di spese sanitarie ma anche un gonfiamento di

offerta a tutti i livelli: professionisti, strutture, attrezzature, materiali,

medicamenti,

Momentaneamente

ci troviamo a un punto in cui non possiamo più permetterci queste spese

sanitarie (o solo alcuni e gli altri non intendono pagare per questi).

Naturalmente sono tutti coinvolti: offerenti di prestazioni, servizi e prodotti

sanitari e si battono disperatamente per recuperare i loro privilegi

precedentemente raggiunti a spese della comunità.

2.2.2.6 Terapisti ³dipendenti dalle casse²

Per

i miei colleghi abituati a collaborare con le casse malati prevedo un futuro

arido:

-

Le casse malati modificheranno le condizioni di ammissione sotto la pressione

dei costi. Questo andrà a scapito dei deboli partecipanti, cioè paramedico,

naturopata, terapista fino a livelli irragiungibili o di modesti contributi che

coprono a malapena gli elevati costi. Inoltre, ognuno sarà in concorrenza con

il collega ³libero professionista² che non ha questi aggravi.

-

I clienti del tipo ³tutto dovuto² (che poi non guariscono mai ed erano come

³assicurazione vita²), o non sono disposti a pagare privatamente o non se lo

possono più permettere.

-

L¹altra clientela è poi più critica e sa valutare molto bene, se la cura vale i

soldi pagati di propria tasca.

-

Il passaggio dal ³terapista dipendente dalla cassa² al libero professionista è

difficile perché si tratta di un¹altra clientela da trattare diversamente e

spesso già ³piazzata² presso altri liberi terapisti, visto che si tratta di

relazioni terapeutiche di grande fiducia e rapporti umani che non sono

trasferibili a volontà da una persona all¹altra.

2.2.2.7 Liberi terapisti e naturopati

Per

me, come naturopata e terapista, è evidente che non devo preoccuparmi dei 16

miliardi obbligatori, per questa torta ci sono oltre alle troppe restrizioni

anche troppi offerenti che si battono per una loro fetta insistendo su

strutture inefficaci e prezzi smisurati. Invece per i 26 miliardi di potenziale

di mercato ³ausiliario² sono abbastanza vantaggiato:

-

Organizzandomi bene non dipendo della sanitocrazia ma posso collaborare a

necessità con il miglior offerente fornitore di prestazioni, servizi e prodotti

e anche lui è fuori dalle restrizioni monopolistiche.

-

Non ho da temere che ogni diversa cassa malati mi detti annualmente legge e

condizioni dispotiche che possono mettere in pericolo la mia esistenza

professionale.

-

Non avendo l¹amministrazione che la sanitocrazia e le casse malati richiedono

mi risparmio tanti costi e altri impegni del genere.

-

Non dovendomi attenere a tariffe o altri patti monopolizzanti posso adattare la

mia attività con flessibilità alle esigenze della mia clientela.

-

Tutto questo e altro mi garantisce vantaggi imprenditoriali che i partecipanti

alla sanitocrazia non possono avere e che influiscono notevolmente sulla

relazione tra prestazione, prezzo e qualità della mia opera.

2.2.3 Casse malati (mediatori di mercato)

Le casse malati come imprese assicurative hanno da una parte l¹onere di gestire i 16 miliardi di assicurazione obbligatoria, e con questi non fanno grandi affari, visto che c¹è da una parte una regolamentazione dettagliata e dall¹altra parte una gran concorrenza tra loro. Devono quindi tentare per forza di assicurarsi una fetta rilevante dei restanti 26 miliardi con tutti i mezzi di marketing di un¹assicurazione moderna.

Hanno la

difficoltà che non si tratta più dell¹esigenza base indispensabile sanitaria ma

di lusso sanitario. E quale persona sana di mente assicura il diritto sul

lusso: se se lo può permettere, non deve assicuralo, e in caso contrario, non

avrà i soldi neanche per i premi, visto che in questo settore i conti dovranno

tornare per tutti. Inoltre le casse si sono alleate ai fornitori sanitari più

cari (partecipanti alla sanitocrazia) e con il potere finanziario che hanno

comunque dalla gestione dei soldi della parte obbligatoria dettano legge ai

loro alleati produttori di prestazioni sanitarie (operatori medici, paramedici,

farmacisti, strutture sanitarie). L¹unica categoria, veramente fuori e libera,

è quella dei dentisti.

Personalmente

non comprerei azioni di una simile impresa e meno ancora mi metterei alle

dipendenze di un simile padrone: meglio fallire per i propri errori.

Per

l¹informazione del cliente nonché per la nostra distinzione naturopatica sul

mercato della sanità, è dovere di un naturopata conoscere a fondo il

funzionamento, la struttura e i punti deboli e forti dell¹attuale

organizzazione delle casse malati e sulla legge assicurazione malattie. Un

testo esauriente e affidabile è:

Krankenversicherung;

Beobachter-Buchverlag; Zürich 1998

Malauguratamente

il testo è reperibile solo in tedesco.

Il terapista che dispone di più

o meno strumenti operativi, li applica naturalmente in modo individuale,

adattandosi alla clientela che ha, e agli obiettivi ³terapeutici² che si

pongono lui e la sua clientela:

3.2 b) ³Fitness²

(essere in forma)

3.5 e) Disturbi

psicosomatici acuti

3.6 f) Malattie

e impedimenti acuti

3.7 g) Malattie

croniche e degenerative

3.8 h) Sollievo

in situazioni ³disperate²

L¹elenco rende nota la diversità di obiettivi, approcci, esigenze e desideri. Sarà improbabile che un terapista abbia una clientela che comprende tutta la gamma. È anche razionale pensare che non esista un metodo (strumento) unico per soddisfare tutte queste esigenze.

Personalmente ho una maggioranza

di clienti del settore g) ³Malattie croniche e degenerative² e pochi del

settore d) ³Fasi di riorientamento², e) ³Disturbi psicosomatici² e h)

³Situazioni disperate².

Dei primi tre settori

³Lifestile, Fitness, Wellness² non me ne occupo perché mi mancano strumenti e

voglia, e nel settore f) ³Malattie e impedimenti acuti² sono una frana, anche

se ho imparato tecnicamente come fare.

I primi tre settori (lifestile,

fitness, wellness) secondo i miei criteri non sono ³terapie². Sono socialmente

rilevanti nella nostra cultura, un grande mercato e un ricco e importante campo

d¹impiego per chi vuol praticare in quest¹ambito. Ma non dovrebbe chiamarsi

³terapia² perché non tratta ³ammalati², anche se spesso si incontrano sintomi

sociali, psichici e anche somatici tra i clienti coinvolti.

I due settori seguenti (fasi di

riorientamento e disturbi psicosomatici acuti) si rivolgono prevalentemente a

una clientela con disturbi che Freud ha descritto in modo geniale nel suo

saggio ³Il disagio nella cultura² e Grossarth-Maticek ha classificato bene nei

tipici meccanismi comportamentistici.

Mostrano spesso dei sintomi

neurovegetativi, ma secondo i miei criteri sono piuttosto soggetti di socio- e

psicoterapie che di naturopatia e di terapie corporee.

Naturopatia e terapie corporee

(o manuali) si rivolgono prevalentemente a clienti degli ultimi tre settori.

Questo non vuol dire che siano

esclusi elementi sociali, relazionali, emotivi; anzi, ma l¹esperienza mi

insegna che è più frequente la depressione per via di stati ormonali instabili,

la disperazione per via di continui dolori reumatici e stati di panico per

traumi subiti che viceversa.

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se fa piuttosto lavoro di ³lifestile²

per i ricchi annoiati e belli perché è di moda o prevalentemente ³estetica² per

motivi di gusto, voglia, svago o divertimento. Questa fetta di mercato è

dominata da clienti della media borghesia giovane e di mezza età (più donne che

uomini) relativamente benestante. Richiede uno studio in zona adatta, formazione

impressionante di tanti diplomi, arredamenti decenti ma cari e asettici,

strumenti e attrezzature moderne e atteggiamenti distanziati. Conviene tenersi

continuamente informato su cosa è ³in², specialmente nel settore sanitario.

3.2 b) ³Fitness² (essere in forma)

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se fa lavoro di ³fitness² per i

dilettanti sportivi e altre persone che intendono così affrontare meglio una

vita ³combattiva². La clientela è giovane lavorativa e sportiva (quasi equa tra

uomini e donne). Lo studio deve essere moderno e chic, strumenti e attrezzature

di ultimo grido e gli atteggiamenti sportivi, diretti, aperti e cordiali.

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se fa piuttosto lavoro di ³wellness²

per chi intende trattare bene il suo corpo in senso preventivo augurandosi di

star bene fino alla morte e di soffrire meno possibile o per chi ha un tale

terrore della vecchiaia e della morte che cerca di far tutto giusto per essere

più sano. La clientela è normalmente di mezza età, più donne che uomini, anche

coppie di piccola e media borghesia, quadri medi e indipendenti di istruzione

superiore.

Studio e

arredamento devono essere solidi e asettici. La formazione basata

sull¹esperienza e/o la tradizione, con spiccate capacità di ragionamento

medico-tecnico, strumenti e attrezzature funzionali e gli atteggiamenti di

educazione e di buone maniere. Niente di alternativo!

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se accompagna fasi transitorie nella

vita del cliente spesso legate anche a cambiamenti neurovegetativi, emotivi,

relazionali sociali e spirituali. Questa clientela può essere di qualsiasi

provenienza.

-

Si tratta maggiormente di donne intorno all¹età della menopausa, spesso con

figli che si staccano dalla famiglia e che vogliono dare un¹altra direzione

alla loro vita o cercano nuovi campi di attività o intendono realizzare dei

lati che hanno sognato da tanto ma erano impediti fin¹ora a causa dei loro

impegni famigliari.

-

Sempre di più si tratta anche di donne che subiscono crisi relazionali per il

pensionamento del loro marito o perché annoia con i capricci della sua seconda

primavera.

-

Ogni tanto sono anche adolescenti con i loro tipici problemi, spinti dalla

madre.

-

Quasi tutti cercano una dimensione ³spirituale² molto vaga. Arrivate all¹ultimo

terzo di una vita materialmente garantita, amano immaginarsi contemplative,

serene, ponderate, armoniose, solo che mancano loro dei modelli e il saper

fare. Vogliono curarsi e trattarsi bene.

Lo

studio e l¹arredamento per questi clienti deve essere accogliente, caldo e

famigliare. La formazione è meno importante a loro ma richiedono esperienza di

vita e naturale autorità morale, etica e spirituale. Si sentono molto attratti

da filosofie esotiche e da movimenti alternativi, basta che non abbiano niente

di socialmente estremo (mette in pericolo la loro sicurezza materiale così

duramente raggiunta).

3.5 e) Disturbi psicosomatici acuti

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se ha una clientela con cronici

problemi emotivi, relazionali, sociali e relativi sintomi somatici. Possono

essere di ³atteggiamento²:

-

Pacifico-positivo-inibito o bloccato (tendenzialmente afflitto da neoplasmi).

-

Scontroso-negativo-irritato o ambivalente (tendenzialmente afflitto da

patologie cardiovascolari).

-

Egocentrico-maniacale o depressivo (tendenzialmente afflitto da reazioni

psicotiche con patologie neurocardicache o isolazione-depressione con diverse

patologie somatiche).

-

Razionale-antiemozionale-impassibile o disinibito (tendenzialmente afflitto da

psicosi endogene in forme maniacali o depressive con patologie somatiche di

diverso tipo).

-

Narcistico-diffidente-irascibile o sovversivo (tendenzialmente afflitto da

poli-tossicodipendenza e aggressione aperta o occulta e patologie gastriche e

dermiche).

Comune

a tutti loro è:

-

che sono incapaci a crearsi autonomamente delle situazioni, condizioni e

relazioni nelle quali stanno bene e che possono godere e

-

che sono altrettanto incapaci di evitare o troncare delle situazioni,

condizioni e relazioni che li fanno star male.

Finché

gli altri stanno più o meno al loro gioco (situazione compensata) riescono a

gestirlo con tanti trucchi, compromessi e scostamenti, cognizione selettiva e

giustificazioni, quando diventa troppo (fase decompensata), crolla

l¹autoregolazione e si istaurano sintomi acuti psichici, sociali e relazionali

abbastanza pesanti. La tendenza è di ³somatizzare² lo stress cronico della fase

compensata sull¹organo o il sistema debole del loro organismo.

Questa

clientela si trova in tutta la popolazione, anche se la cronificazione

(disturbi somatici cronici) si evolve solo dalla mezza età fino alla senescenza

e sono o erano normalmente in psicoterapie. Al naturopata si rivolgono

soprattutto le donne. Lo studio e l¹arredamento come anche la formazione del

terapista sono a loro avviso di secondaria importanza. Richiede da parte del

terapista parecchia conoscenza psicoterapeutica per non lasciarsi coinvolgere

nei loro abituali giochi relazionali inconsci. La terapia può basarsi

prevalentemente o sul tocco o sulla parola o sul rimedio, ma normalmente

richiede una combinazione sensata dei tre almeno in fase acuta.

3.6 f) Malattie e impedimenti acuti

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se si è più concentrato su una

clientela con ³impedimenti acuti² che intendono essere ³riparati efficacemente²

al più presto possibile senza approfondire le cause.

In

questo gruppo si tratta di una clientela con recidive di disturbi dell¹apparato

motorio o di altri organi. Questo settore è piuttosto complementare o

sostitutivo al medico di condotta di una volta: il cliente si fa curare da

³minori danni e malanni² e ogni tanto si fa un ³controllo² o una ³spolverata².

La

clientela è composta per lo più da impiegati, artigiani e operai con relazioni

abbastanza ³biologiche² verso il loro organismo e un acuto buon senso per la

vita e l¹economia. Si trovano bene in uno studio ³famigliare², né alternativo,

né chic né troppo asettico né troppo caro. Dal terapista pretendono che sia un

bravo artigiano con solide conoscenze mediche.

3.7 g) Malattie croniche e degenerative

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se tratta una clientela con malattie

croniche e degenerative prevalentemente dell¹apparato motorio ma anche di altri

organi. Spesso si tratta di una clientela:

-

del tipo e) ³disturbi psicosomatici² che è riuscita abbastanza bene a gestire

un atteggiamento ³frustrante² senza lampanti disturbi psichici per lungo tempo

fino alla cronificazione di relativi disturbi somatici.

-

Altre volte simili sintomi sono causati da fattori costituzionali o

-

da disturbi metabolici subclinici o

-

da abitudini di vita che creano tali disturbi, ma normalmente si tratta di una

combinazione di tutti questi fattori. Normalmente sono clienti angosciati e

scoraggiati, se non rassegnati, da tentativi sanitari precedenti senza esito.

Si tratta per lo più di donne sopra una certa età che non pretendono un gran

che di arredamento e diplomi ma la capacità terapeutica di calmare i dolori e

mitigare impedimenti e quella umana di prenderle sul serio e di dar loro una

progettualità.

3.8 h) Sollievo in situazioni ³disperate²

L¹operatore

sanitario avrà questo tipo di clientela, se si dedica di dar sollievo (anche se

solo palliativo) a chi soffre di ³brutti danni e malanni² o impedimenti. È una

clientela eterogenea che ha bisogno di dedica perché colpita dal destino con

brutte prognosi e ogni tanto anche di isolamento sociale, vicini più impacciati

di loro e spesso anche disagi fisici. È un compito nobile per un terapista,

fare anche questo lavoro (almeno ogni tanto), per non dimenticarsi che, alla

fine di tutti i nostri sforzi, c¹è questa situazione. Meglio prepararsi,

professionalmente e umanamente, prima che capiti all¹improvviso.

4.0 Posizione della naturopatia sul mercato

Vengono trattati i seguenti

temi:

4.1 Paragoni tra Ticino e altri paesi

4.2 Posizione

del singolo naturopata

4.3 Errori da principianti e brutte abitudini

4.1 Paragoni tra Ticino e altri paesi

Nella Svizzera italiana, la

nostra professione ha poca tradizione, contrariamente a certi cantoni della

Svizzera interna e specialmente alla Germania, dove la professione di

³Heilpraktiker² (naturopata, medico empirico, guaritore, esperto di guarigione)

fa parte della ³sanitಠriconosciuta come professione indipendente, con

relative formazioni, esami e approvazioni sin dall¹inizio del 900. I

naturopati tedeschi servono una clientela più o meno del seguente tipo:

- Persone scettiche verso

consultazioni di ³universitari² per i banali danni e malanni quotidiani.

- Tradizionalisti, che si fidano

più del medico naturalista che dell¹universitario e che trovano esagerato

l¹impiego di tanti mezzi, per disturbi che la nonna curava con strumenti

casalinghi.

- Persone che cercano

consultazioni igieniche, dietetiche, preventive, complementari e alternative

alle proposte abituali dall¹esperto di guarigione empirico, perché intendono

loro stessi condurre una vita ³sana² e meno rischiosa.

- Persone frustrate

dall¹esercizio medico abituale, specializzato e privo di dedizione (per via dei

costi e degli orari).

- Persone resistenti ad altre

terapie, specialmente con disturbi e malattie croniche e disturbi

socio-psicosomatici.

- Persone con un quadro della

vita ³magico² che cercano in fondo la fata turchina che li libera di colpo da

tutti i loro disagi.

- Persone affette da malattie

con ³brutte prognosi² che si aspettano sollievo o guarigione dal curatore

alternativo

Tanto per dare un¹idea di come

potrebbero essere delle pretese sociali.

Fino agli anni ¹50, gli

³Heilpraktiker² erano un po¹ i figli poveri della medicina. Questa reputazione

in Germania, è cambiata parecchio negli ultimi vent¹anni in quanto:

- La competenza

dell¹²Heilpraktiker² è notevolmente aumentata grazie al facilitato accesso (non

universitario) alla materia medica e relativi strumenti, aggeggi e rimedi.

- I costi sanitari sono

diventati un grosso peso sociale, non da ultimo sostenuto da una

specializzazione medica, da esigenze amministrative e da diminuita dedica al

cliente, in assoluto contrasto alle pretese del ³consumatore sanitario².

- Sempre più medici devono dividersi una clientela stagnante che esprime delle esigenze abbastanza diverse dall¹offerta medica.

- Il potere finanziario delle

assicurazioni sociali sostiene delle cure economiche ed efficienti,

indipendentemente da chi li esegue.

- Un ramo della medicina

universitaria basata sull¹evidenza (empirico) ha guadagnato terreno e mitiga

parecchio i vecchi confronti tra empirismo e ideologia medica.

Tutto questo a lungo

significherà una concorrenza in questo settore tra medici universitari e medici

naturali (finché non si formano eventuali delimitazioni). Se ci sarà

collaborazione (ed esiste tutt¹oggi), tali deliminazioni saranno

indispensabili.

Dove si troverà il nostro

settore in Ticino e in una futura Europa è difficile da prevedere. Dipenderà

soprattutto dalla nostra capacità terapeutica con le relative prestazioni,

servizi e rimedi, dall¹esito (anche economico) delle nostre cure e dalla

capacità di soddisfare le esigenze della nostra clientela e di rispondere alle

loro aspettative.

4.2 Posizione del singolo

naturopata

Per il singolo naturopata è

importante posizionarsi sul mercato con:

- Programma

(diagnostico,consultativo, terapeutico, preventivo, igienico, ).

- Concernente frequenti disturbi

(motori, nervosi, circolatori, metabolici, ormonali, ).

- Rivolto ad un pubblico

definito (bambini, adolescenti, lavoratori, anziani).

- Di determinati giri sociali

(docenti, impiegati di stato, casalinghe, pensionati, artigiani, impiegati

d¹ufficio, ).

- In secondo tempo, con

un¹offerta chiara di prestazioni, servizi e rimedi, previsioni in tempo e soldi

e obiettivi terapeutici.

4.3 Errori da principianti e brutte abitudini

I principianti in materia,

sbagliano quasi sempre mettendo in rilievo le loro capacità tecniche e di

formazione. Se questo interessa qualcuno, allora solo in un secondo o terzo

tempo:

- Il cliente ha mal di testa o

mal di schiena e si aspetta un professionista che sappia mitigare i suoi

dolori. Gli interessa quale sia il suo impegno in tempo e soldi.

- In secondo luogo gli interessa

che il terapista parli il suo linguaggio, rispetti (non necessariamente divida)

il suo approccio al mondo e alla vita nonché il suo disturbo, lo metta a suo

agio, guadagni la sua fiducia per parlare di cose sue e lasciarsi toccare, e

che ispiri l¹aspettativa che possa aiutarlo.

- Solo in terzo luogo, più a

titolo di curiosità, forse si vuol informare con quali strumenti, rimedi e

servizi il terapista intende affrontare il suo disagio e che competenza possa

avere in merito.

Il secondo errore del

principiante in merito è di offrire troppe prestazioni e servizi nella

comprensibile premura di coprire una ³grande fetta di mercato² con un vasto

pubblico di potenziali clienti: non ispira fiducia professionale, anzi. È meglio

concentrarsi e avere (a sorpresa del cliente) ancora alcune frecce in faretra.

Più tardi, e a controllo di successo, si può sempre ampliare.

Una brutta abitudine

(proveniente da scuole esoteriche, di New Age, spirituali, ) è quella di

mescolare ³terapie² di gruppo e individuali, esercizi, insegnamento, formazione

spirituale e così via.

- La relazione terapeutica

(integrante) è fondamentalmente diversa da una relazione didattica

(differenziante).

- Il lavoro di gruppo (basato su

posizioni, ruoli, sociali) è estremamente contrastante al lavoro individuale

(basato su fatti biologici e situazioni psichiche bilaterali e individuali).

- Essendo ³un paziente² per

definizione uno che non sa gestire bene dei contrasti (li subisce più o meno

pazientemente), è antiterapeutico sottometterlo a bagni alternati e confonderlo

e stressarlo ancora di più, non è così che si cura (forse si insegna così o si

diventa guru).

- Capisco (perché la tentazione

ogni tanto è anche mia) che un nuovo istruito addetto all¹arte, voglia colmare

il proprio entusiasmo convincendo il resto del mondo delle sue scoperte; ma non

è una buona idea terapeutica (anche se una umanamente simpatica debolezza): si

risponda alle domande che pone il cliente e non a quelle non chieste (consiglio

imperativo di mia nonna). Per

questa esigenza si cerchi un altro foro e un altro pubblico.

5.0 L¹impresa sanitaria naturopatica

Vengono trattati i seguenti

temi:

5.1 Definizione dell¹impresa sanitaria

5.3 Modello

relazionale-funzionale

5.4 Coinvolgimenti e relazioni

5.5 Compiti, responsabilità e competenze

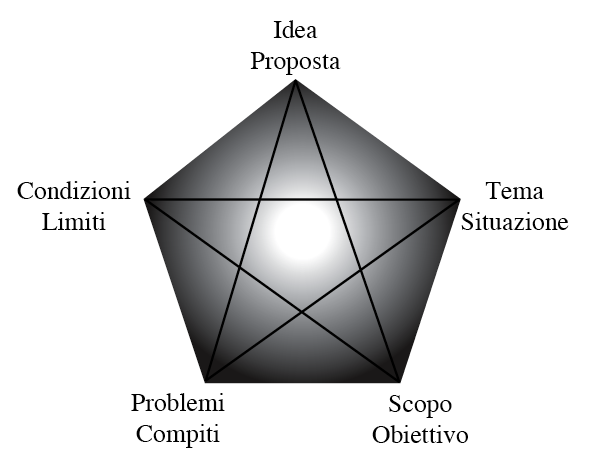

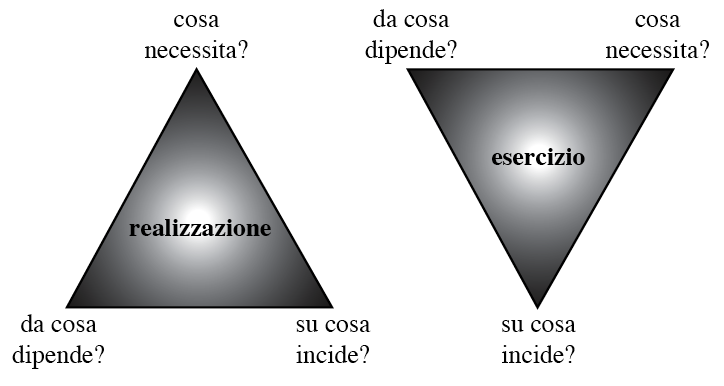

5.1 Definizione dell¹impresa sanitaria

³Un¹impresa è un costrutto

sociale con lo scopo di produrre dei beni² (definizione degli studenti di

economia).

Un¹azienda sanitaria:

- nasce, innanzitutto, come

risposta a delle esigenze ³di salute² di un pubblico,

- offre dei servizi sanitari che

tenta di svolgere in modo economico,

- rispettando le norme dettate

dalle autorità, in un mercato sanitario di offerenti e acquirenti.

Al centro delle attività si

trovano quelle di servizio sanitario qualunque siano. Per svolgere

questo, necessitano attività di

esercizio dall¹organizzazione fino alla contabilità.

Per le sue attività (di servizio

e di esercizio) un¹impresa si serve dei seguenti strumenti:

- Capitali investiti in proprio

o in affitto.

- Materiali usati per il

servizio e l¹esercizio.

- Lavoro di servizio e di

esercizio.

- Organizzazione di servizio e

di esercizio.

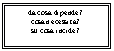

5.3 Modello relazionale-funzionale

Ciò richiede, fra l¹altro,

molteplici relazioni formali ed informali tra tutte le parti coinvolte. Le

relazioni vengono regolate (organizzate), al fine di poter arrivare a

soddisfare i principi economici.

L¹attività dell¹impresa

sanitaria è basata principalmente sulle relazioni fra le persone e istituzioni

che svolgono varie funzioni nell¹ambito seguente:

5.4 Coinvolgimenti e relazioni

Le funzioni aziendali richiedono

relazioni tra tutte le persone, gli enti e le imprese coinvolti:

Clienti e collaboratori della

società.

Fornitori e collaboratori

della società.

Autorità regionali, statali e

collaboratori della società.

Associazioni professionali e

collaboratori della società.

Ev. casse malati e

collaboratori della società.

Ev. altre imprese sanitarie e

collaboratori della società.

Ev. servizi esterni per funzioni

specializzate come la pulizia, la contabilità,

Molto spesso un¹impresa

sanitaria naturopatica consiste in una singola persona e forse dei servizi

esterni o di un qualche ³volontario² (come membri di famiglia, amici, ).

Questo sembra al principiante di facilitare le cose sotto aspetti di costi e di

organizzazione. In realtà è abbastanza esigente e forse neanche tanto

economico: approvvigionamento, ³marketing² e amministrazione richiedono tanto

tempo di esercizio e relazionale a scapito del servizio. D¹altronde l¹impiego

di collaboratori e servizi esterni richiede un maggiore grado organizzativo.

5.5 Compiti, responsabilità e competenze

(di titolare e collaboratori)

Se un¹impresa sanitaria consiste

in più di una persona, i compiti dei singoli dipendenti sono stabiliti tramite

contratti di lavoro, mansionari, procedure e specifici mandati a termine:

Con lo scopo che tutte le

attività mirino ad un alto livello di produttività e redditività di merce e

relativi servizi, rispettando le regole sociali.

Con il principio che ogni

compito richiede competenze specifiche e strumenti per eseguirlo autonomamente,

assumendone la relativa responsabilità.

Tenendo in considerazione la

complessità di relazioni e la molteplicità di:

Attività operative di servizio

e di esercizio (di concetto, pianificazione, realizzazione, controllo di

persone, mezzi, materiali, finanze).

Attività dispositive di

servizio e di esercizio (programmi, ordini, controlli di impiego persone,

mezzi, materiali, finanze, tempi).

Attività gestionali di

servizio e di esercizio (previsione, coordinazione, decisioni, controlli

concernenti persone, enti, progetti, finanze, prodotti e servizi).

È necessario che vi siano non

solo chiare strutture organizzative, ma anche che tutti i collaboratori ne

siano a conoscenza. Può sembrare esagerato per ³un¹azienda di quattro gatti² ma

non lo è, proprio perché ciascuno di loro svolge diversi compiti e si evitano

tanti disguidi e costi chiarendo concretamente e una volta per tutte queste

faccende.

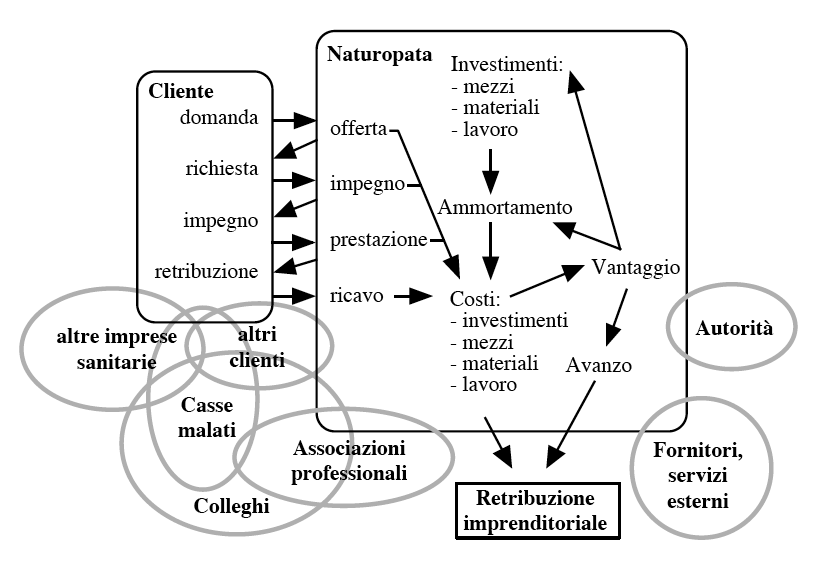

Consiglio a tutti coloro che

intendono iniziare un¹attività indipendente (pur piccola che sia) di farsi i

seguenti ragionamenti e di annotarli. Fanno parte di un ³business plan² che

raggruppa un po¹ le intenzioni imprenditoriali.

È una nobile caratteristica

umana di sostituire, pianificando così, il caso con l¹errore.

Vengono trattati i seguenti

temi:

6.8 ³Unique selling proposition²

Vengono trattati i seguenti

argomenti:

6.1.2 Metodi e

procedimenti applicati

Sono da definire, per se stessi, le principali attività professionali (di lucro) con i loro impegni di tempo ed ev. di ricavi.

Esempio:

Attività principale: naturopatia e lavoro corporeo ca. 200 ore mensili,

parzialmente diviso con la mia collega :

- Lavoro

corporeo: ca. 150 ore mensili di ³massaggio².

-

Consultazioni mediche in generale e specifici ca. 30 ore mensili.

-

Elaborazione e prescrizione di medicazioni, regole igieniche e dietetiche,

ca. 20 ore mensili.

Attività ausiliaria: insegnamento di materie naturopatiche ca. 80 ore mensili

-

Docente: corso ³materia medica per naturopati² e seminari su temi specifici ca.

10 ore mensili.

-

Preparazione di relativi testi ca. 70 ore mensili.

Totale

lavoro di ³servizio² (senza esercizio) ca. 280 ore mensili

6.1.2 Metodi

e procedimenti applicati

Sono da

chiarire le intenzioni circa i metodi e procedimenti da applicare.

Esempio:

Diagnostici:

-

Analisi di laboratorio, referti, di medici curanti e specialisti.

-

Indicazioni per ev. ulteriori chiarimenti medici.

-

Anamnesi, inchieste e dialoghi con il cliente.

- Visita

propria con semplici strumenti, test, ispezione e palpazione.

Terapeutici:

-

Consultazione e consigli comportamentali, igienici, dietetici.

- Ogni tanto breve dialogo psicoterapeutico

comportamentale.

- Lavoro

sul corpo: diversi metodi e ³massaggi² del tipo ³biomeccanica², posturale e

riflessivi combinati spesso con aromaterapia.

- Ogni

tanto prescrizione di ³esercizi fisici, psichici, sociali e relazionali.²

-

Fitoterapia occidentale: prescrizione di prodotti o stesura di ricette

magistrali* individuali.

-

Terapia ortomolecolare: prescrizione di prodotti ³microalimentari² o stesura di

relative ricette magistrali* individuali.

-

Raramente applicazione di metodi devianti fisici (coppette, sanguisughe, ).

* Il

termine ³magistrale² sta ad indicare una ricetta preparata individualmente.

Sono da

elencare le formazioni, tirocini ed esperienze che servono nel settore.

Esempio:

Formazione teorica: autodidatta in anatomia, fisiologia, patologia,

naturopatia, diverse tecniche di lavoro corporeo, fitoterapia, terapia

ortomolecolare.

Formazione pratica: diversi corsi di lavoro sul corpo specialmente in

³Integrazione

Posturale².

Tirocinio: lavoro sul corpo a tempo parziale (gratuito) durante 3 anni in uno

studio di estetica e massaggio.

Legittimazione:

- Esame

come ³medico naturalista NVS²,

- membro

della ³Naturärztevereinigung Schweiz² e

- membro

del ³AKODH Arbeitskreis Onkologie Deutscher Heilpraktiker²

Formazione continua: seminari in diverse materie come attualmente in oncologia

naturopatica, terapie ortomolecolari

Serve parecchio inizialmente

ragionare sui seguenti punti:

- Cosa è il mio forte

³curativo².

- Chi potrebbe averne bisogno:

lista sintetizzata al massimo.

- A che condizioni posso

offrirlo che sia invitante per sperimentarlo: disponibilità, tempo, luogo,

prestazione, prezzo, condizioni di pagamento, organizzazione dell¹agenda,

Esempio:

- Disturbi acuti e cronici

dell¹apparato motorio.

- Disturbi circolatori, metabolici,

ormonali e menopausali.

- Disturbi immunologici di tipo

allergico e autoimmunitario.

- Disturbi neurovegetativi e

psichici.

- Malattie recidive infettive e

neoplasmi.

- Consultazione sporadica per

minori problemi medici quotidiani.

È abbastanza importante

inizialmente mirare una determinata clientela di destinazione. Servono i

seguenti ragionamenti:

- In che ³giro sociale² trovo

questi miei potenziali clienti e quale di questi giri mi è socialmente ed

emotivamente vicino.

- In che luogo, tipo di studio e

a quali orari si sentirebbero di subire delle terapie.

- Di quanti clienti ho bisogno,

quanti se ne trovano nella mia regione e da chi sono attualmente serviti?

Esempio:

- Impiegate d¹ufficio e docenti

con dolori più o meno cronici di spina dorsale.

- Casalinghe di mezza età con

disturbi neurovegetativi e menopausali.

- Pensionate con disturbi

cronici geriatrici.

- Ho bisogno di ca. 150 clienti

nella regione di Locarno con trattamento, media di ca. 1.5 ore al mese.

Il nostro mestiere è

caratterizzato da una relazione terapeutica. Il cliente cerca una persona che

lo guarisce dai suoi danni e malanni e dal suo disagio e guarda molto bene a

chi rivolgersi.

Normalmente chiede ai suoi amici

e conoscenti.

Molti colleghi giovani mi hanno

chiesto per altri metodi di acquisizione di clienti ma non ho mai scoperto un

altro efficace come la ³propaganda orale². Hanno fatto inserzioni, visitato

delle fiere e così via, ma oltre a notevoli spese hanno combinato ben poco.

La migliore propaganda è un

cliente soddisfatto e si può fargli anche capire che si è grati a lui quando ci

raccomanda ad altri. Lo farà forse nel suo giro, anche per questo è importante

mirare a una clientela non troppo eterogenea, perché i problemi di un certo

giro sono simili.

La maggioranza dei clienti di

naturopati sono donne e i pochi uomini arrivano di solito grazie alle loro

mogli, compagne o amiche.

Conviene riflettere bene sulle

possibilità di acquisizione clienti concentrandosi sui seguenti ragionamenti:

- Quali amici, colleghi,

conoscenti sarebbero disposti a fare una discreta pubblicità per i miei

servizi.

- Chi di loro è ascoltato e

credibile nel suo giro.

- Come posso arrivare che mi

faccia questo favore e che compenso posso offrire.

-

La prima consultazione di un

cliente è importante per:

- Informarlo sulle mie

prestazioni, servizi, rimedi, condizioni ecc. e per rispondere alle sue

domande.

Così è in grado di valutarmi ed

eventualmente cercarsi un altro terapista.

Esempio: Quando sente la

condizione che non lavoro con le casse malati, non è più interessato e mi

saluta ³amici come prima².

- Chiedere dei suoi danni e

malanni e delle sue aspettative per valutare il mio interesse di curarlo e

stimare le probabilità di riuscirci. Eventualmente gli indico un¹altra strada.

Esempio: Mi dice che le è stato

diagnosticato un tumore al seno con la proposta di operazione, chemioterapia e

radioterapia, che lei però non intende accettare, perché una voce angelica le

ha suggerito di farsi trattare alternativamente. A parte i discorsi seguenti,

rifiuto di trattarla e la informo che le mie cure oncologiche naturopatiche non

sono alternative ma complementari agli interventi oncologici clinici.

- Se cliente e terapista sono

d¹accordo di ³osare un tentativo² che rispetti, in linea di massima, le

aspettative del cliente come la disponibilità del terapista, (eventualmente

dopo un periodo di ripensamento da ambo le parti) proseguo con la parte

³diagnostica².

- Tirate le mie conclusioni dal

precedente colloquio, faccio una proposta circa l¹obiettivo, le procedure, le

prestazioni, i servizi, i rimedi, l¹impegno grossolano in tempo, soldi e durata

della cura (senza garanzia né promesse). Se il cliente è d¹accordo, comincio

subito con il primo trattamento. Molto spesso mi riservo invece una seconda o

terza consultazione/ trattamento per esprimermi dettagliatamente sull¹impegno.

Ritengo che sia leale verso il

cliente fare delle stime approssimative per la cura. Dipendono molto dalla

tariffa oraria, dall¹impegno consultativo e curativo per trattamenti

terapeutici e rimedi, e questo è enormemente variabile secondo il terapista e i

metodi applicati.

Esempio 1: malattie croniche o

disturbi funzionali duraturi

- Tariffa oraria 40.- fr. (non

lavorando con le casse malati ho tariffe pagabili anche dai meno benestanti).

- Trattamenti: mensilmente ca.

due ore a 40.- fr. => 80.- fr. per mese ca. 2.70 fr. per giorno per ca. due

anni corrisponde a ca. 1¹000 fr. per anno, complessivo di ca. 2¹000.- fr.

- Rimedi: tinture, pomate, sali

minerali, vitamine, 2.- 4.- fr. per giorno => 60.- 120.- fr. per mese

=> 700.- 1¹400.- fr. per anno, complessivamente ca. 1¹400 2¹800 fr.

- Costi totali: ca. 4.70 6.70

per giorno => 140.- 200.- fr. per mese => 1¹700.- 2¹400.- per anno,

complessivamente 3¹400.- 4¹800.-

Esempio 2: malattie e disturbi

acuti

- Tariffa oraria 40.- fr.

- Trattamenti: da uno fino a

quattro trattamenti di un¹ora a 40.- fr. => 40.- 160.- fr. Complessivi

nell¹arco di due fino a otto settimane => 2.90 fr. per giorno.

- Rimedi: tinture, pomate, sali

minerali, vitamine, 10.- 20.- fr. per giorno => complessivamente 140.-

1¹200.- fr.

- Costi totali: ca. 13.- 23.-

fr. per giorno, complessivamente 180.- ... 1¹400.- fr.

Il discorso sull¹impegno e sulla

cura porta spesso a una discussione sulla sanità, medici, farmacisti, casse

malati e simili. Non è direttamente terapeutico ma mi da l¹occasione di argomentare

il mio punto di vista. Il filo del discorso è per esempio:

- La prestazione terapeutica va

comunque pagata dal cliente: o direttamente a me o indirettamente tramite i

premi delle casse malati (quelle facoltative).

- In base alle mie tariffe, è

facilmente deducibile che da me riceve più prestazioni a minor prezzo che dal

medico o terapista dipendente dalle casse.

- Si rende conto che, pagandomi

direttamente, risparmia costi amministrativi (da me e dalle casse), servizi che

non lo interessano.

- Si accorge anche che con

l¹assicurazione facoltativa/aggiuntiva/complementare/privata:

- o paga ³solidalmente²

prestazioni non incluse nell¹assicurazione base (che non consuma)

- o approfitta di prestazioni

che altri pagano per lui facoltativamente

- e che tutto questo non incide

minimamente sui principi di rischio e di solidarietà dell¹assicurazione base.

Normalmente non vuole né l¹uno

né l¹altro.

- Ragionato tutto questo, molto

spesso si decide di disdire le assicurazioni aggiuntive, ausiliarie, complementari,

facoltative e private; perché se si può permettere il premio, può anche mettere

via i soldi per casi del genere e decidersi poi se impegnarli in tali cure.

- Inoltre consiglio (se non è

impiegato e se se lo può permettere) di aumentare la sua franchigia a 1¹500.-

fr. il che abbassa ulteriormente notevolmente i suoi premi.

Facendo bene tutti questi

calcoli arrivano di solito alla conclusione, che i risparmi fatti in

assicurazioni sanitarie coprono facilmente quello che spendono per me.

Diversi clienti mi hanno

confidato, che le spese per le mie cure (più efficaci secondo loro) erano

minori dei 10% di partecipazione alle fatture mediche / farmaceutiche, di cure

precedenti senza esito.

Stimo che negli ultimi due anni

abbiamo (in due terapisti) convinto ca. 100 clienti a modificare le loro

assicurazioni in questo modo. In media sono riusciti ad abbassare i loro premi

mensili da 600.- fr a 200.- fr. Vuol dire che si sono risparmiati in media

4¹800.- fr. di premi per un totale di 100 clienti quasi mezzo milione di

franchi, dedotti come cifra d¹affari e capacità di guadagno agli assicuratori

³ausiliari². Anche se sembra poco, agli assicuratori farà male, perché abbiamo

tolto a loro del volume di mercato in un ambiente dove persiste già la

concorrenza di rimozione, in un modo poi contro il quale avranno poche

risposte, perché nel contatto terapeutico sarò sempre più vicino io al mio

cliente che loro.

6.8 Unique selling proposition

Nelle dottrine di marketing

moderno c¹è una centrale che si chiame ³unique selling proposition² (proposta

esclusiva di vendita). Significa che si può vendere un prodotto o una

prestazione, se si distingue almeno in una caratteristica esclusiva

argomentabile da quelli concorrenziali.

Il tema può essere trattato a

due livelli:

- Naturopatia nei confronti

della medicina ³sanitaria².

- Distinzione di naturopati tra

loro.

Naturopatia nei confronti della

medicina ³sanitocratica²:

- Non dovendomi attenere a

codici, patti, procedure e amministrazioni della sanitocrazia sono in grado di

offrire prestazioni più tagliate sulle esigenze e aspettative del mio cliente.

- Posso farlo come indipendente

a condizioni imbattibili rispetto alla sanitocrazia.

- Il che fa risultare una

relazione prestazione / prezzo attraente per il cliente.

Essendo così in concorrenza alla

sanitocrazia, faccio parecchio per non dovermi alleare (perché mi

condizionerebbero grazie al loro potere di mercato), ma mi servo quanto

possibile dei loro servizi che non sono in grado di fornire o nei quali sarei

più mediocre di loro. In questo senso esiste una buona collaborazione con certi

medici e farmacisti della quale approfittano entrambi le parti, perché non ci

infiliamo a vicenda nel forte dell¹altro e lasciamo il guadagno a chi fornisce

la prestazione.

Come ³operatore naturopatico²

non ci vogliono grandi scervellamenti per l¹esclusività della mia prestazione:

sta nella mia persona. Il mio cliente non mi percepisce come esponente di una

tecnica, apparecchiatura o prodotto (almeno spero) ma compra la mia prestazione

in base ad un suo giudizio circa le mie capacità professionali e umane. È

sbagliatissimo credere che si possa trasferire clientela tra metodi e

terapisti, in ultimo ³il nostro prodotto² è il terapista stesso e per il mio

cliente sono io, Peter Forster.

Il mio cliente:

- Deve essere convinto della mia

competenza professionale (e poco importano diplomi e attestati). Se mi giudica

un ignorante in materia ...

- Deve rispettarmi nella mia

indole come io ho da rispettare la sua visione del mondo e il suo disagio. Se

mi prende per scemo, ... o se io voglio modificarlo ...

- Fa parte del rispetto la

dedizione e la concentrazione completa durante la terapia e la disponibilità

entro i limiti pattuiti espressis verbis o tacitamente.

- Deve essere pronto ad instaurare

un rapporto terapeutico che è molto intimo e questo dipende soprattutto dalle

mie capacità relazionali. Se lui non è disposto a dare del suo o io del mio,

mancherà il successo per tutti e due.

- Deve essere convinto, che il

lume vale la candela (cosa difficile da valutare, se non paga di propria tasca

la candela). Io anzitutto:

- Nel primo incontro devo

valutare la probabilità di un successo terapeutico e come definirlo.

Se è scarsa per qualsiasi motivo

devo rinunciare al trattamento nell¹interesse del richiedente come nel mio.

- Devo riuscire nella cura,

perché mi serve un cliente soddisfatto. (Questo non significa che curo la

gente. Voltaire ha giustamente fatto notare che, ³... è compito del medico

divertire bene il paziente durante il periodo che la natura impiega per

guarirlo ...²): la reputazione mia dipende dai clienti soddisfatti e dalla

reputazione dipende la mia clientela e quindi la mia impresa.

- Farsi rispettare significa

anche non entrare nei soliti giochetti relazionali (p.es. vittimismo e

prepotenza, ...).

- Gira tanto la ³dottrina² che

per guarire sia necessaria empatia, amore e così via. Non ho questo genere di

problema: io mi sento medico anzitutto, e se Hitler avesse dolori e mi

chiedesse di curarlo e ci fosse una probabilità di miglioramento, lo tratterei,

ma certo che non mi troverei in simpatia con un megalomane paranoico assassino.

Probabilmente avrei compassione per lui, perché il suo ambiente l¹ha

glorificato invece di curare la sua malattia mentale e certamente avrei il massimo

rispetto del suo povero organismo tanto violentato, ma empatia o amore, che

idea oscena!

È evidente che questi

ragionamenti non sono conformi a una ³mentalità d¹impiegato² né per gli addetti

del ³pensiero positivo². Ma se deve funzionare a lungo il mio piccolo

³cronicario²(perché i clienti soddisfatti mi indicano ad altri) è grazie alla

mia persona, al mio atteggiamento e alle mie capacità terapeutiche; non mi

rimane granché di diverso. E se non mi sento di farlo così, devo cercarmi un

posto sicuro come impiegato, forse in un centro sanitario.

Una vera e propria propaganda

con i mass-media sul settore sanitario è obsoleta. Le regole e i codici delle

relative associazioni professionali la escludono (vedi relative istruzioni nel

materiale di documentazione).

Tanto più importante è una

presentazione pulita, semplice e sintetizzata su eventuali:

vedi

esempio seguente, punto:

- moduli per lettere, ricevute,

...: a),

b), c)

- biglietti da visita e per

appuntamenti: a),

b), c)

- insegne dello studio a),

b), d), e)

- diplomi fissati alla parete

dello studio

- foglio illustrativo con breve

spiegazione delle cure applicate:

a), b), c), d), e)

- ev. (a richiesta del cliente)

breve curriculum terapeutico a),

b), c), d), e)

Per l¹impostazione di tali

incarti può servire il seguente esempio. Personalmente lascerei via d) ed e) se

non sul foglio illustrativo e nel curriculum, perché d) serve per

l¹acquisizione che non avviene nel mio settore per via di incarti ma per raccomandazione

personale ed e) mi puzza tanto di ³giustificazione² che non ho bisogno. Inoltre

l¹esempio punto e) lascia mancare le tecniche diagnostiche (il medicamento è

giusto, solo la malattia è sbagliata). Lascia del resto il sospetto di un

conglomerato di tecniche aleatorie. Meglio non dire niente che creare sospetti

(forse completamente infondati) del genere.

Esempio:

a)

nome di terapista Salvatore Curato

ev.

titolo, legittimazione approvazione medico naturalista NVS

ev.

nome dello studio Studio Sanintegro

b)

ev. attività terapie corporee, naturopatia

c)

recapito v. Budella

13, 6666-Scodinzolo

appuntamenti:

079 211 87 13

d) ev.

specialità trattamento di: stress, emicrania, insonnia depressioni,

disturbi psicosomatici, mal di schiena

e)

ev. metodi, tecniche aggiustamento base spinale, Breuss

terapie antidolorifiche

agopuntura

reiki,

fiori di Bach

orientamento

professionale

7.0 ³La creazione di un¹azienda nel Cantone Ticino²

Questo è il titolo di un

prontuario per operatori economici del dott. rer. pol. Adriano Cavadini,

Consigliere nazionale e già direttore della Camera di Commercio dell¹industria

e dell¹artigianato del Cantone Ticino, reperibile alla Camera di Commercio, corso

Elvezia 16, 6901 Lugano.

Consiglio vivamente a coloro che

intendono iniziare un¹impresa del genere (e a quelli che l¹hanno già fatto) di

studiare attentamente questo libro anche se è del 1990. Nel seguente capitolo

mi riferisco soprattutto a questo testo.

La popolazione residente in

Ticino conta ca. 300¹000 anime delle quali ca. la metà lavorativamente attiva,

e di queste ca. il 60% nei servizi (gli altri in industria, edilizia e

agricoltura). Il reddito sociale cantonale è di ca. 8 miliardi di franchi con

un reddito pro capite, in media di ca. 30¹000 fr. annui.

Dati esaurienti, precisi e

aggiornati sono rilevabili degli annuari statistici federali e cantonali

(Ufficio cantonale di statistica).

Vengono trattati i seguenti

temi:

7.1 Ditta individuale (società di una sola persona

fisica)

7.2 Norme per le professioni sanitarie

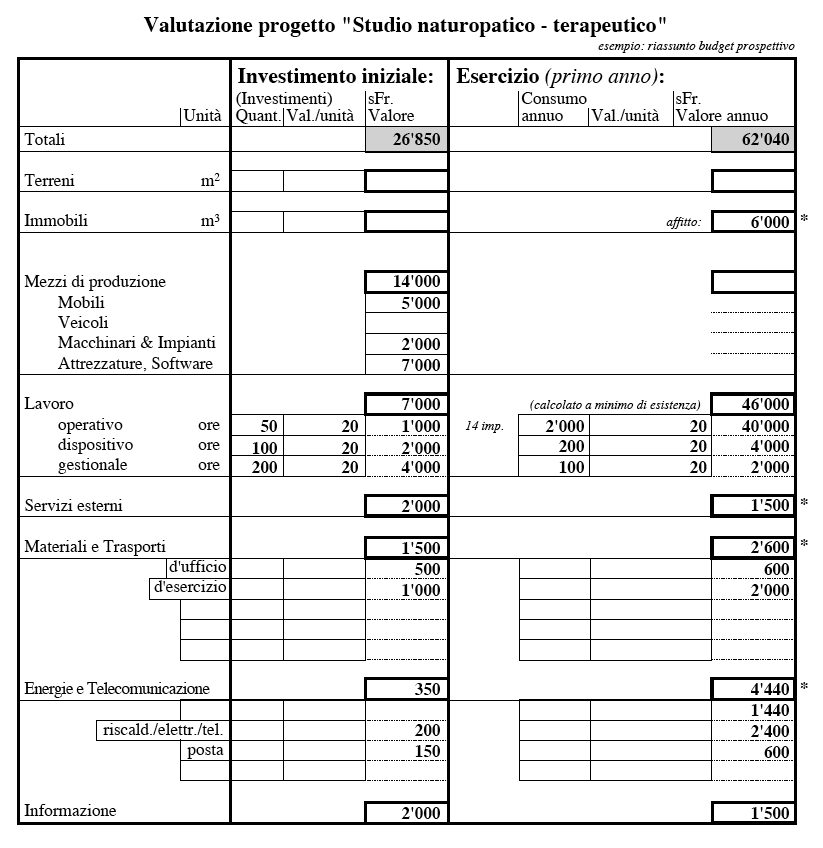

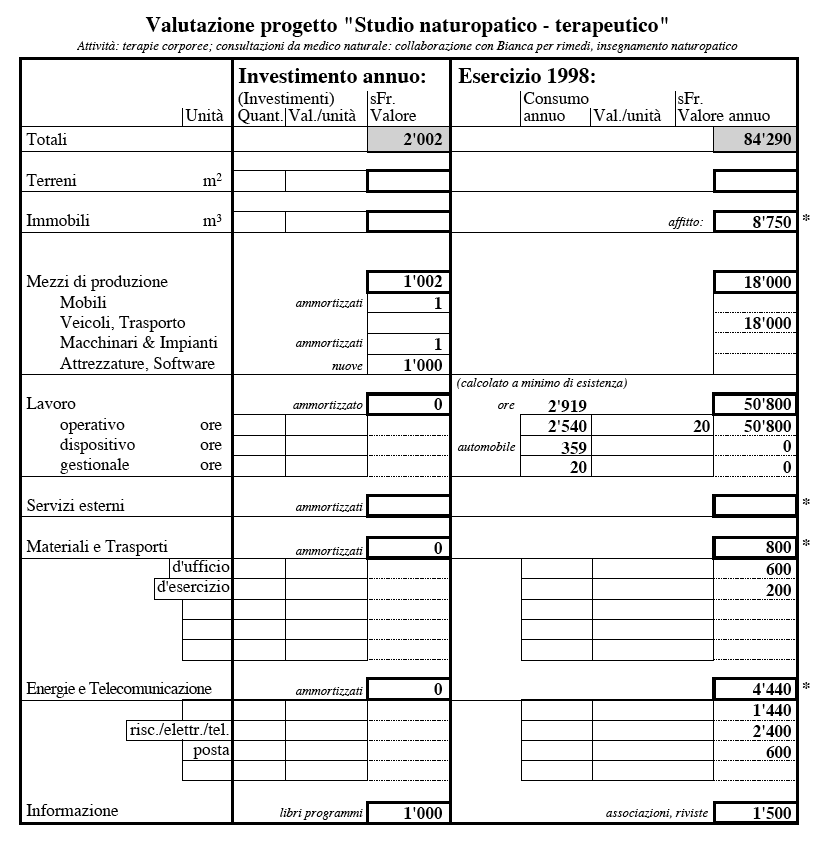

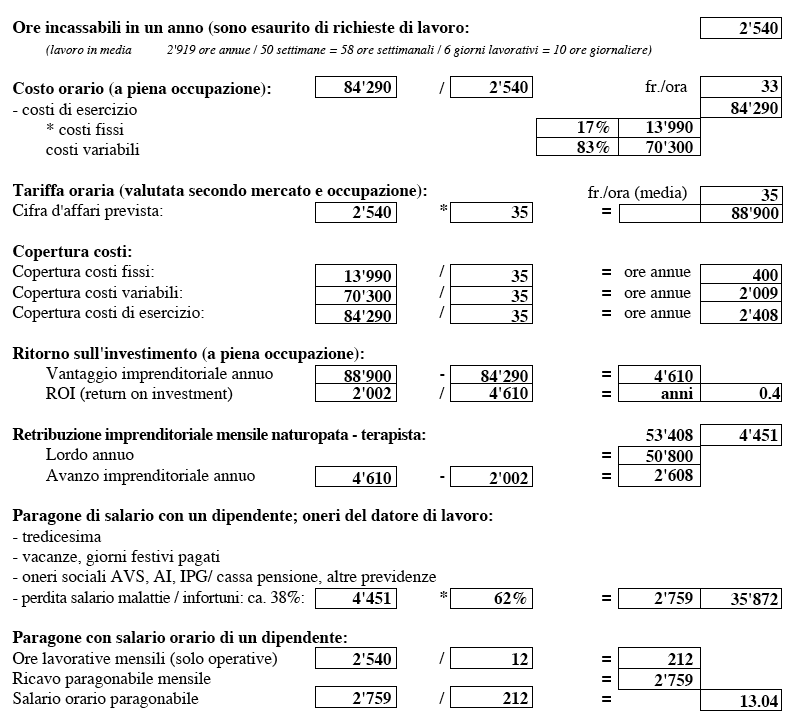

7.5 Progettazione di uno studio naturopatico

7.1 Ditta individuale (società di una sola persona

fisica)

Ogni persona con residenza nel

cantone, cittadino svizzero o con permesso di lavoro può crearsi una ditta

individuale senza ulteriori formalità. Quando la cifra d¹affari supera i

100'000 fr. annui, è obbligatoria l¹inserzione nel registro di commercio e di

conseguenza una contabilità industriale. Di seguito le spiegazioni del dott.

Cavadini:

1. La scelta del tipo di società

e della sede

Una persona che desideri

iniziare un¹attività indipendente nei settori industriale, commerciale o dei

servizi, deve pure decidere quale forma giuridica dare alla sua iniziativa, tenendo

naturalmente conto delle leggi o regolamenti esistenti in Svizzera e delle

norme che disciplinano a livello federale o cantonale l¹esercizio di una

determinata professione. Per la scelta della forma giuridica esistono diverse

possibilità secondo che il nuovo imprenditore intenda agire direttamente quale persona fisica o in comunione con

altre persone oppure indirettamente attraverso una per persona giuridica. Nelle spiegazioni seguenti

faremo perciò una distinzione fra questi tre tipi di società.

2. Il caso di una sola persona

fisica (ditta individuale)

Una persona fisica può

esercitare un¹attività commerciale in qualità di unico titolare dell¹azienda.

Egli crea così una ditta individuale, gestita con il suo nome e sotto l¹intera

sua responsabilità. Per la fondazione non sono richieste formalità particolari;

basta che l¹azienda venga aperta dal suo proprietario. Può però fondare

unicamente una ditta individuale ed esercitarvi un¹attività lucrativa

indipendente di regola solo una persona di nazionalità svizzera o uno straniero

in possesso di un permesso di domicilio. Ritorneremo, al paragrafo II, 2. sulle

condizioni richieste a una persona di nazionalità straniera per iniziare

un¹attività indipendente. Per uno straniero in possesso di un permesso di

dimora, di un permesso di lavoro come stagionale o frontaliere è pertanto

esclusa la possibilità di lavorare in nome proprio.

Con il nuovo diritto

matrimoniale, entrato in vigore il 1. gennaio 1988, possono esercitare una

professione o condurre un¹impresa di loro scelta.

Ciascun coniuge deve tuttavia

usare riguardo nei confronti dell¹altro e tenere conto del bene dell¹unione

coniugale. Salvo speciali disposizioni legali (fideiussioni, contratti di

vendita a rate e contratti di vendita a rate anticipate) ciascun coniuge può

concludere liberamente negozi giuridici con l¹altro coniuge e con terzi.

Parecchie novità sono state introdotte nel

sistema dei regimi dei beni fra coniugi e nel diritto successorio.

In quest¹ultimo caso, la

posizione del coniuge superstite è stata notevolmente rafforzata rispetto al

passato. È opportuno quindi verificare questi aspetti, soprattutto quando nella

famiglia esistono delle aziende. Infatti, il Codice civile dà determinate

possibilità di attribuire a un coniuge i beni, rispettivamente i relativi

redditi, destinati all¹esercizio di una professione o di un¹impresa. Ciò per

evitare, ad esempio che l¹incremento di valore di questi beni aziendali aumenti

automaticamente anche la quota parte dell¹altro coniuge, che magari del

I¹azienda non si interessa in nessun modo.

Sono aspetti estremamente

importanti e delicati che giustificano un esame preliminare per porsi al riparo

da spiacevoli situazioni in caso di separazione, divorzio o successione. Essi

potrebbero persino mettere in gravi difficoltà la situazione finanziaria

dell¹azienda qualora il coniuge che la gestisce si vedesse costretto a pagare

all¹altro coniuge una parte dell¹incremento di valore dell¹azienda medesima, di

regola investito e immobilizzato nei beni aziendali.

Un giovane può mettersi in proprio quando ha

l¹esercizio dei diritti civili, ossia è capace di discernimento, e se ha

compiuto 20 anni. Da notare che il matrimonio rende maggiorenni. In taluni casi

può essere ottenuta dall¹autorità di vigilanza sulle tutele l¹emancipazione, a

condizione che l¹interessato abbia compiuto 18 anni e che inoltre egli, i suoi

genitori e, se del caso, il tutore siano d¹accordo.

Colui che esercita un¹attività

individuale deve adoperare il suo cognome, con o senza nome. La donna sposata

deve aggiungere al cognome la menzione ³signora² o almeno un nome per esteso

(art. 945

Codice delle obbligazioni). È

preferibile aggiungere il tipo di attività.

Alcuni esempi di ragione

sociale:

- Rossi, Impresa di pittura, Via

delle Scuole, Lugano;

- Bernardo Rossi, Impresa di

pittura, Via delle Scuole, Lugano;

- Signora Rossi, Articoli per

bambini, Lungolago 58, Lugano;

- Giovanna Rossi, Articoli per

bambini, Lungolago 58, Lugano.

Per una ditta individuale

l¹iscrizione al Registro di commercio è facoltativa. Essa diventa però

obbligatoria quando l¹introito annuo lordo supera i 100¹000.- franchi. Sulle

particolarità e conseguenze dell¹iscrizione al Registro di commercio rinviamo

il lettore al punto III.

7.2 Norme per le professioni sanitarie

Vengono trattati i seguenti

argomenti:

7.2.2 Altre attività

legate alle professioni sanitarie

Il testo

sottostante spiega le ordinazioni secondo il dott. Cavadini. Visto che la

vendita di rimedi può essere una parte integrante del lavoro naturopatico

(secondo la scelta dell¹imprenditore) è da notare:

- La

nuova legge sanitaria ticinese prevede la liberazione di certi medicamenti e

rimedi per la vendita anche da parte di naturopati. Le disposizioni previste in

dettaglio non mi sono ancora note.

- Sarà

difficile da proibire la vendita di camomilla e salvia per le tisane.

- Sarà

ancora più difficile di proibire la vendita di ³aggiunte alimentari².

- È in

corso una liberalizzazione del commercio di rimedi anche a livello federale.

i) Il

commercio di medicinali

Con il

commercio di medicinali si intendono la preparazione, la manipolazione, il

tenere in deposito, l¹importazione, l¹esportazione, la confezione, la consegna

e la vendita di medicamenti in dose e in forma di medicamento nonché delle

specialità farmaceutiche e la pubblicità. La vendita e il commercio di

medicamenti e delle specialità farmaceutiche sono riservate ai soli farmacisti

nelle loro rispettive farmacie, salvo alcune eccezioni previste all¹art. 76

della legge sanitaria1).

Il commercio

di medicinali all¹ingrosso soggiace

pure alla vigilanza del Dipartimento delle opere sociali e richiede una

speciale autorizzazione (art. 86 e 87 della legge sanitaria)1).

1) Cfr. Raccolta delle leggi

vigenti del Cantone Ticino, volume 5, 185.

7.2.2 Altre attività legate alle professioni

sanitarie

La nuova

legge sanitaria Ticinese prevede per la nostra categoria:

- Di

mantenere l¹attuale stato di ³guaritore².

- Di

aggiungere la professione di ³naturopata² con un esame cantonale e relativi

obblighi e diritti di esercizio.

È da

aspettarsi che chi intende collaborare con le casse malati tenterà di farsi

³naturopata² (senza obbligo di retribuzione da parte delle casse malati), con

la speranza di aumentare la sua clientela. Chi non intende a collaborare con

loro, preferirà rimanere ³de iure guaritore² senza gli obblighi legali e

amministrativi dei naturopati.

Il testo

del dott. Cavadini (1990):

25.

Altre attività legate alle professioni sanitarie

(Levatrici,

infermieri, logopedisti, rieducatori della psicomotricità, dietisti,

odontotecnici, pedicure, estetisti).

Tutte

queste professioni sono considerate dalla legge sanitaria e possono perciò

essere esercitate solo se la persona ha ottenuto l¹autorizzazione del

Dipartimento cantonale competente, che viene rilasciata unicamente a chi è in

possesso di determinati requisiti.

Le norme

sono contenute segnatamente dagli art. 53 a 61. Vi è poi anche una disposizione

che si riferisce ai ³guaritori² (art. 63).

Ricordiamo

che vi sono un regolamento per l¹esercizio delle pedicure3), della

professione d¹igienista dentaria4).

Nel

Cantone Ticino esistono alcune scuole per imparare diverse professioni

sanitarie. Il lettore interessato troverà tutta questa documentazione nel