|

|

Medicina popolareper autodidatti

luglio 27, 2005 |

|

Indice della pagina 1.4 Fonti e riferimenti generali 1.5 Valutazione etica e morale 1.6 Comportamenti, sanzioni e gratificazioni 2.0 Il giuramento di Ippocrate 2.2 Gratitudine e obblighi verso l¹insegnante 2.3 Tramandamento e obblighi d¹istruzione 2.4 Obblighi verso gli ammalati 2.6 Conduzione di vita e professione 2.7 Rispetto verso le altre professioni sanitarie 2.8 Comportamento verso gli ammalati 3.2 Sintomi psichici del cliente 3.7 Le indicazioni del terapista |

MN 2.3 Morale ed etica

professionale

© Peter Forster Bianca Buser Pagine correlate: MmP 4.3 Sito utile: Etica & Politica

Chiese di S. Francesco, Locarno |

Per il seguente referto

oltre agli autori classici¾ noti mi sono servito specialmente di due testi:

* Freud, S.: Il disagio della civiltà,

* Müller, Dr.

Peter: Zur Aesthetik des Scheiterns in der komplementären Medizin (Estetica

del fallimento nella medicina complementare): Referto al congresso "Krebs in der

Naturheilkunde", Berlino 5.99, note personali.

1.4 Fonti e riferimenti generali

1.5 Valutazione etica e morale

1.6 Comportamenti, sanzioni e gratificazioni

Etica

(greco ethos => usanza, costume): ramo della filosofia pratica che tratta:

- Usanze,

costumi e comportamenti umani

-

Intenzionali, di fatto, di obiettivo o di conseguenza

- In un

determinato contesto.

Morale

(lat. mores => costumi): tratta più i costumi comportamentali e i criteri

del loro giudizio nel contesto situativo.

Secondo un

criterio delle corti militari elvetiche i ³motivi etici² sono (o erano)

considerati come ³intenzioni assolute incondizionate² (p.e. ³mai ammazzare una

persona²) mentre ³i motivi morali² relativizzano ³principi etici assoluti²

(p.e. ³mai ammazzare una persona se non in condizioni di legittima difesa²),

usando dei criteri di ³minor male². Questo fatto mi è noto perchè come

obiettore di coscienza venni giudicato e condannato in base a questo criterio.

Nell¹uso

comune si definiscono ³etiche² delle dichiarazioni intenzionali riguardanti

fatti esistenziali dell¹uomo, mentre i comportamenti relazionali e sociali si

giudicano con criteri di ³morale² (costumi e usanze ideali).

Si vede da

queste poche righe che i termini di etica e di morale non sono ben delimitati

ma che si tratta di convenzioni di giudizio sociale di usanze e di costumi. È

quindi evidente che ³etica² e ³morale² sono dei fatti culturali che si fondano

idealmente su valori e loro gerachie caratteristiche per diverse culture ed

epoche.

Gli

amministratori di queste convenzioni e valori (e dei loro difficili contrasti

intrinsici) erano da tempi remoti i sovrani, i sacerdoti e i giudici, spesso in

alleanze variabili, viste le loro differenziazioni di funzioni amministrative e

i loro divergenti interessi personali e di corporazione in interazione con le

esigenze del pubblico ideologicamente amministrato (che in ultimo nutre i

gestori).

Lo studio

della storia fornisce già all¹interno di una cultura e lungo il percorso del

tempo i più sorprendenti esempi di usanze e costumi (morale ed etica).

Dal punto

di vista ³funzionale², etica e morale determinano le regole di convivenza di

individui, in una società con ruoli e interessi contrastanti per i singoli

membri di questa società e con valutazioni divergenti di compiti, diritti e

responsabilità per i singoli verso il loro prossimo e verso ³la comunità²,

sempre in base alla valutazione ³generale² circa l¹importanza del singolo e

della ³comunitಠ(famiglia, corporazione, comunità, religione, partito, paese,

cultura, razza, nazione, stato, ).

È però

limitativo affrontare l¹argomento solo da questo lato. Sembra un¹esigenza umana

(salvo forse per gli individui più cinici) quella di giustificare le proprie

opere, mosse e intenzioni davanti a loro stessi, alle persone amate/ammirate

e/o rispettate/temute e davanti alle autorità terrestri e/o celesti. E questo richiede

dei riferimenti, dei ³codici² orali oppure scritti.

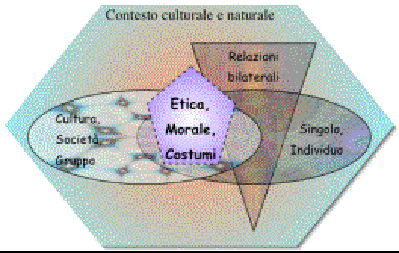

Sono

partito dal seguente modello dell¹essere umano:

- Interessi

e dinamica di gruppo (costumi, usanze, abitudini, comportamenti, atteggiamenti,

convenzioni).

- Verso

desideri, speranze, sogni, aneliti, ansie, paure, disagi, serenità, euforie,

depressioni, incertezze, creatività, instabilità, rassegnazione, disperazione

del singolo.

- Mediato

da legami umani bilaterali come amicizie, collegialità, compagnie,

innamoramenti

- Sul fondo

della struttura e del funzionamento ³biologico² dell¹essere umano.

1.3 Riferimenti personali

Oltre a

costumi, usanze, abitudini, comportamenti, atteggiamenti, convenzioni del

mestiere terapeutico impostate tacitamente da esigenze e aspettative dei

clienti, sono codificate delle norme etiche e morali relative alla professione:

- Codice

penale e civile.

- Leggi

sanitarie federali e cantonali.

- Norme,

regolamenti e codici di associazioni professionali.

Al di là di

tutto questo per me valgono dei principi etici e morali appresi da:

- Antichi

filosofi greci (per me più le scuole della Stoa e degli Epicurei che Aristotele

e Platone) fino ai recenti, come Jeanne Hersch.

- Le radici

di una società cristiana nella quale sono stato educato.

- Le

convenzioni di una società laica democratica Svizzera e Ticinese.

- Le

massime etiche del giuramento di Ippocrate interpretate per la mia realtà

sociale (per cui mi permetto di commentarlo in seguito).

- Le

massime morali tramandate dai miei insegnanti venerati (meno di lettera che di

intento, per cui li presenterò di seguito in forma dialettica ed

epigrammatica).

Per il mio lavoro pratico e relative valutazioni tento di

rispettare il mio cliente nelle sue dimensioni

sociali, individuali psichiche e biologiche in una specie di

³socio-psico-biologismo².

1.4 Fonti e riferimenti generali

Chissà per

quale motivo gli amministratori di turno di etica e morale e i loro seguaci,

difensori e alleati, si riferiscono volentieri a principi immutabili, sacri, non

toccabili per vendere l¹ultima novella sociale al pubblico (dalla moda

stilistica di vita fino alla religione). I loro riferimenti preferiti sono:

- Testi

sacri (illuminati, profetici, ispirati, ) tramandati da millenni e spesso di

dubbie fonti;

incontrollabili

da parte del profano a causa delle difficoltà linguistiche e culturali. Non

parliamo poi del mito di persone come Profeti, Signori o Dei legati a questi

testi. Esempio: ³I dieci comandamenti² del catechismo che malgrado il mio

penoso studio dell¹ebraico non ho mai trovato in forma paragonabile nella

Thorah.

- Leggi

naturali come se la natura potesse essere una scusa per la cultura e come se

chi la cita fosse in grado di capirla con la sua povera mente e di dedurre

delle ³regole o leggi o misteri² applicabili per una struttura sociale recente.

Lo strano è che sia tecnocrati che ecologisti difendono le loro ideologie

facendo riferimento alle scienze naturali, gli uni più con la fisica, gli altri

più con la biologia.

logica

della ragione:

- culturale/istituzionale

-

generalizzata

-

"socio-logica"

logica

del sentimento:

-

individuale/relazionale

-

particolarizzato

-

"psico-logico"

logica

di vita e morte:

-

naturale/simbiotica

- evolutiva

-

"bio-logica"

"socialdarwinismo"

"egocentrismo"

"anthropocentrismo"

"sociopsicobiologismo"

contesto

culturale

contesto

naturale

-

³Intenzioni mistiche² da divine a evolutive, come se qualcuno potesse saperle o

dedurle premesso che un essere divino o una forma di evoluzione si esprimano

con intenzioni, nel senso che diamo noi al termine, premesso che qualcosa come

una divinità o un¹evoluzione esista e premesso che si possa dedurre una spece

di ³socialdarwinismo² o di punizione/ gratificazione divina da tutto ciò.

- Processi

evolutivi di culture passate, ignorando che a lungo sono falliti e le culture

stesse sono sparite tutte, salvo le recenti. E proprio i razzisti, megalomani e

arroganti di tutti gli stampi si servono di argomenti di questo tipo.

- Teorie,

ipotesi e speculazioni su processi sociali (prevalentemente economici) dal

socialismo fino al liberalismo e la ³globalizzazione², dimenticando che le

regole etiche-morali stesse condizionano i processi sociali che prendono come

argomento per le loro deduzioni.

-

Tradizioni culturali, come se l¹anzianità di una stupidaggine la rendesse più

nobile e come se il cambiamento di condizioni sociali non mutasse le regole di

convivenza.

-

Dichiarazioni sociopolitiche come il ³codice dei diritti umani², che tenta di

stabilire un minimo indispensabile di compiti, competenze e responsabilità

individuali verso ³la societಠe i suoi gestori e amministratori. Questo

documento ha almeno il buon gusto di non riferirsi all¹eterno e all¹immutabile

e rimane così adattabile perchè passibile di discussione, anche se bisogna

obiettare che le norme in esso contenute hanno un forte tocco di società

³individualistico- democratico-cristiana² e si astengono completamente da

condizionamenti biologici.

- Leggi e

norme, da statali fino a corporative, con relative sanzioni e ogni tanto

privilegi per il caso di efrazioni che in organizzazioni democratiche si

riferiscono al consenso della maggioranza degli aventi diritto di voto, in

altre organizzazioni sulla volontà legifera del relativo sovraneo.

- Usanze

sociali, dalla moda fino ai buoni costumi, che si riferiscono ai principi

spirituali fino al buono o cattivo gusto ed hanno in comune che sono facilmente

mutabili e seguono dei processi generativi casuali, confusi e contraddittori;

spesso sono un miscuglio argomentativo qualunquistico di riferimenti

sovrastanti, dall¹eterno fino all¹opportunistico della moda vigente.

1.5 Valutazione

etica e morale

Ricordo una

frase del vangelo: ³chi è privo di colpa lanci il primo sasso².

Nel

rapporto terapeutico, una valutazione etica e morale del terapista verso i

clienti ogni tanto è inevitabile per motivi curativi. Se capita, il cliente ha

il diritto di sapere i motivi, le conclusioni, le conseguenze della tua

riflessione e eventualmente i consigli che hai da dare. Tutto il resto è sleale

verso il cliente e antiterapeutico.

A chi del

resto come terapista si sente di giudicare il suo cliente, consiglio di

scegliersi un¹altra professione come p.es.:

-

Procuratore pubblico

- Giudice

- Sacerdote

- Politico

- Capo del

personale di un¹impresa

-

Poliziotto

- Guru di

una comunità spirituale

-

Presidente di una congregazione di giusti.

Il

giudizio, all¹infuori di necessità funzionali, ha degli effetti collaterali:

-

Abbrutisce il viso

- Rende

arrogante e/o bigotto

- Impedisce

la simpatia (che nasce sul terreno della comune debolezza)

-

Interrompe la riflessione e ti rende tonto

- Alimenta

il rancore verso di te

- Ti fa

sentire superiore, ma alla lunga non è divertente

- Porta un

alto rischio di assuefazione poco soddisfacente.

In seguito

sono presentati brevemente i quattro campi più conosciuti della filosofia

etica:

1.5.1 Etica intenzionale o dei valori: bene e male

1.5.2 Etica comportamentale (deontologica): giusto e sbagliato

1.5.3 Etica obiettivistica (teleologica): utile e futile

1.5.4 Etica delle conseguenze (responsabilità)

Una

valutazione o un giudizio serio (non a vanvera, a buon mercato o al posto di

una riflessione) coinvolge elementi intenzionali, comportamentistici, di

obiettivi e di conseguenze. Il semplice fatto di essersi messo in discussione

su tutti e quattro questi piani evita una mancante differenziazione e permette

una sintesi adatta alla funzione della valutazione stessa.

1.5.1 Etica intenzionale o dei valori:

bene e male

Quando sbagliavo da bambino e mia nonna mi faceva la predica (o sanzioni peggiori) e mi difendevo piagnucolando con l¹argomento: ³non l¹ho fatto apposta² lei si arrabbiava molto e mi rispondeva: ³ci mancherebbe anche che l¹avessi fatto apposta².

Relativizza

abbastanza il valore dell¹intenzione a scapito di un punto di vista della responsabilità,

per il fatto e non per l¹intento. In psicoterapia si nota spesso che una gran

parte dei sensi di colpa e dei rancori verso il prossimo si basano su ³giudizi

intenzionali² ipotizzati come negativi per il prossimo o per se stessi.

Quando

si indaga su possibili intenzioni alternative, spesso si scopre che sarebbero

altrettante fonti di sensi di colpa o rancori secondo criteri differenti.

In

pratica, di fronte alla scelta di una o l¹altra possibilità, entrambe

condurrebbero allo stesso effetto sulla persona.

Si

nota anche che coloro ai quali servirebbe veramente avere sensi di colpa, non

li hanno mai.

La

base di un¹intenzione sono dei valori e la loro gerarchia. In giurisprudenza si

chiamano beni giuridici e hanno una gerarchia di solito ben definita (p.es.: la

proprietà è inferiore alla vita umana, ).

A

livello giuridico, il giudizio dell¹intenzione diventa criminale ed è un grosso

strumento del potere per diffamare o sradicare gli avversari. Nelle

legislazioni democratiche normalmente è illecito un ³giudizio sull¹intenzione².

D¹altronde il grado di intento serve per adeguare la punizione (omicidio

premeditato o preterintenzionale).

Ci

sono degli individui che tentano ogni tanto di usare quest¹arma per scopi

pubblici (dall¹economia alla politica). Possono diventare un pericolo per la

società e sono da bloccare in tempo, ma purtroppo esistono pochi strumenti

giuridici a questo scopo.

Sottoporre

delle intenzioni all¹avversario è umanamente capibile da parte del più debole

(anche se ha un tocco di paranoia), è invece altamento sospettoso come arma del

vantaggiato verso lo svantaggiato.

1.5.2 Etica comportamentale (deontologica):

giusto e sbagliato

³Sono

i vestiti che fanno l¹uomo² come tipica valutazione di usanze e costumi.

È

un dato di fatto che colui che si comporta bene, gode di facilitazioni sociali

e davanti alle istituzioni, anche se dietro le quinte avesse oscure intenzioni

e obiettivi asociali e mancasse di qualsiasi responsabilità.

Preso

come criterio prevalente di valutazione, questo tipo di giudizio diventa

socialmente la madre di tutti i bigottismi e gli opportunismi. Anche ³farisei²,

legalistici e ³cosa dicono i vicini² si trovano in questo ambito di giudizio

moralistico. Lo strano è che una comunità non gratifica misuratamente

l¹opportunismo, ritenendo noioso e mediocre un tale comportamento individuale.

In psicoterapia si trovano qui le persone con complessi di inferiorità cronici

e quelle che creano ³occultamente² disastri e godono del plauso pubblico per le

loro proposte di rimediarle.

A

livello individuale si incontrano qui le persone ³che conducono una vita sana,

fanno tutto giusto e malgrado gli sforzi stanno male e si ammalano². E¹ la

storia degli amici di Giobbe che non vollero capire che il suo destino non era

una punizione divina, ma il frutto di una scommessa tra il Signore e un suo

figlio maldestro (malauguratamente a scapito dell¹unico Giusto reperibile non

conformista).

1.5.3 Etica

obiettivistica (teleologica): utile e futile

-

³L¹obiettivo consacra i mezzi² e

- ³non

perfezionare la tua personalità, ma concludere le singole tue opere² (G. Benn).

L¹accento

di questo criterio di valutazione etica-morale è posto sull¹obiettivo,

sull¹utilità di una mossa o di un evento legato allo scopo e sulle conseguenze

di questi ultimi per ³l¹opera². I punti deboli di questo approccio sono:

- La

valutazione e la scelta dell¹obiettivo (forse non è gradito).

- Restano

impliciti i fattori imponderabili di realizzazione, visto che ogni obiettivo

non solo è una scelta (aleatoria) ma anche una ipotesi.

In

psicoterapia si trovano qui spesso le figure di imprenditori (raramente di

manager) stupiti del fatto che gli altri non solo non sembrano interessati alle

loro opere, ma osano criticare i modi della loro realizzazione e chiedono

responsabilità per gli effetti collaterali dei processi e meccanismi messi in

moto. La terapia di queste persone può essere abbastanza difficile, perchè

l¹abitudine di aver successo rovina parecchio la comprensione anche di altri

valori.

Certo è

limitativo e riducente basare valutazioni e giudizi prevalentemente su scopo,

utilità e relative implicazioni loro connesse, ma bisogna anche ammettere che

³intenzionisti, comportamentisti e responsabilisti² messi assieme non sarebbero

in grado di produrre un solo sacco di patate:

- Per

sfamare l¹ 80% della popolazione mondiale affamata degli ³intenzionisti².

- In

condizioni igieniche che non disturbino nessuno tranne i ³comportamentisti².

-

Assumendosi la responsabilità per la ³distruzione della natura² perchè fanno

una ³coltivazione di patate² impedendo così la crescita di boschi selvaggi.

Devo

ammettere che ho una piccola simpatia per gli ³obiettivisti² anche se parecchi

di loro detesto di cuore. Sarà perchè mi sentivo da sempre più vicino alla

figura di Isaù che a quella di Giacobbe.

1.5.4 Etica

delle conseguenze (responsabilità)

- O come

Sisifos venne ³responsabilizzato².

- O come

Gesù porta in spalla i peccati dell¹umanità.

- E per

compenso i cristiani troppo peccatori sono bruciati all¹inferno.

Si trova

qui la fonte della colpa della quale gli ³intenzionalisti² soffrono tanto e

senza motivo concreto. E non ho mai incontrato persone che temessero più la

responsabilità quanto i responsabili.

Nelle

nostre società l¹etica della responsabilità prende fortunatamente piede fino

alle sfortunate perversioni legislative statunitensi che tentano con

ultraformalismi di scaricare sempre più responsabilità dall¹individuo verso le

istituzioni.

Fortunatamente

la teoria dell¹organizzazione moderna ci fornisce dei criteri di valutazione

applicabili e sufficientemente plausibili tramite i seguenti ³dogmi², che

sarebbero una condizione per far funzionare bene un¹organizzazione:

-

All¹interno di un¹organizzazione uno svolge un compito con obiettivi definiti

secondo la sua indole, la sua capacità e la sua istruzione in reciproco accordo

con l¹istanza superiore e con il consenso dei diretti coinvolti.

- Può

disporre autonomamente di mezzi e strumenti necessari per svolgere questo

compito e raggiungere lo scopo.

- Ha la

responsabilità con sanzioni definite per l¹impiego razionale di mezzi e

strumenti e per lo svolgimento definito dei compiti.

- Esistono

delle istanze indipendenti per il controllo di esito e obiettivi.

Questi

dogmi hanno i loro limiti in quanto l¹istanza ³creativa² e ³controllore² di

obiettivi e compiti rimane oscura. Ma almeno tentano di delimitare il

dispotismo quotidiano all¹interno di grandi organizzazioni anonime.

In

psicoterapia incontriamo spesso qui tutti i quadri, dai più bassi ai

manageriali, che:

- da una

parte soffrono di organizzazioni dispotiche,

- e

dall¹altra di accuse da parte dei ³fondamentalisti² di ogni tipo ideologico,

con ottime intenzioni e scarsi compiti, competenze e responsabilità concrete.

Per noi

terapisti, che siamo di solito dei piccoli imprenditori, la questione della

responsabilità e delle relative ³sanzioni² è forse la più cruciale e secondo me

non è formulabile in modo generalizzato. In modo pragmatico per ogni singolo

cliente devo:

- Porre un

obiettivo terapeutico (in funzione a una valutazione razionale del disturbo).

- Chiedermi

di quali mezzi e strumenti dispongo per poter svolgere questo compito e cosa

devo delegare a terapisti/ medici più adatti di me.

- Chiarire

dove sono i dubbi, incertezze, carenze, possibilità di valutazione errata mia

ed eventuali loro conseguenze, se sbaglio indicazione o tralascio consigli per

analisi/ cure.

-

Continuamente controllare l¹effetto curativo delle misure proposte e

paragonarlo cogli obiettivi fissati; correggere il tiro, o proporre altre

misure.

- Mai

caricare questi miei problemi sul povero cliente il quale dovrebbe invece poter

scaricare di un po' dei suoi problemi su di me.

1.6 Comportamenti,

sanzioni e gratificazioni

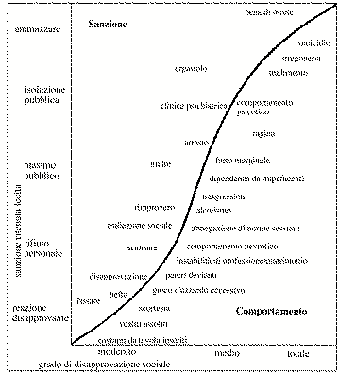

Comportamenti

e atteggiamenti del singolo in un determinato contesto sociale sono scontati se

rientrano in certe convenzioni; sanzionati se deviano in modo rilevante dai

valori sociali e gratificati (p.es. in forma di reputazione) se adempiono più

del dovuto a questi valori.

Il sistema

di sanzioni è parecchio elaborato e differenziato, come dimostra il seguente

grafico, mentre le gratificazioni e motivazioni sembrano meno evolute.

2.0 Il

giuramento di Ippocrate

Ippocrate,

medico greco sull¹isola di Kos, ca. 460370 a.C., fondatore della medicina

³scientifica², fortemente influenzato della medicina ayurvedica. Testo in

italiano della Biblioteca Cantonale, Lugano.

IL GIURAMENTO

"Giuro

su Apollo medico e su Asclepio e su Igea e su Panacea e sugli dèi tutti e le

dee, chiamandoli a testimoni, di tener fede secondo le mie forze e il mio

giudizio a questo giuramento e a questo patto scritto. Riterrò chi mi ha

insegnato quest¹arte pari ai miei stessi genitori, e metterò i miei beni in

comune con lui, e quando ne abbia bisogno lo ripagherò del mio debito e i suoi

discendenti considererò alla stregua di miei fratelli, e insegnerò loro

quest¹arte, se desiderano apprenderla, senza compensi né impegni scritti;

trasmetterò gli insegnamenti scritti o verbali e ogni altra parte del sapere ai

miei figli così come ai figli del mio maestro e agli allievi che hanno

sottoscritto il patto e giurato secondo l¹uso medicale, ma a nessun altro.

Mi varrò

del regime per aiutare i malati secondo le miei forze e il mio giudizio, ma mi

asterrò dal recar danno e ingiustizia.

Non darò a

nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale

consiglio: ugualmente non darò alle donne pessari per provocare l¹aborto.

Preserverò pura e santa la mia vita e la mia arte. Non opererò neppure chi

soffre di mal della pietra, ma lascerò il posto ad uomini esperti di questa

pratica.

In quante

case entrerò, andrò per aiutare i malati, astenendomi dal recar volontariamente

ingiustizia e danno, e specialmente da ogni atto di libidine sui corpi di donne

e uomini, liberi o schiavi. E quanto vedrò e udirò esercitando la mia

professione, e anche al di fuori di essa nei miei rapporti con gli uomini, se

mai non debba essere divulgato attorno, lo tacerò ritenendolo alla stregua di

un sacro segreto.

Se dunque

terrò fede a questo giuramento e non vi verrò meno, mi sia dato godere il

meglio della vita e dell¹arte, tenuto da tutti e per sempre in onore. Se invece

sarò trasgressore e spergiuro, mi incolga il contrario di ciò. ³

2.2 Gratitudine e obblighi verso l¹insegnante

2.3 Tramandamento e obblighi d¹istruzione

2.4 Obblighi verso gli ammalati

2.6 Conduzione di vita e professione

2.7 Rispetto verso le altre professioni sanitarie

2.8 Comportamento verso gli ammalati

- Giura

chiamando:

- Apollo:

1)

- Asclepio:

2)

- Hygieia:

3)

- Panacaia:

4)

- Tutti gli

altri dei e dee come testimoni.

- Secondo

migliore capacità e giudizio.

- Di

rispettare il giuramento e i relativi obblighi.

Commento:

- Apollo:

Figlio di Zeus e Leto. Gemello di artemide. Padre di Asclepio. Signore della

manzia e delle arti. Può lanciare col suo arco d¹argento disgrazia, malattia e

sofferenza, ma anche guarirli. Più tardi anche padrone di poesia, armonia e

ordine.

- Asclepio:

Figlio di Apollo e Coronis. Padre di Hygieia. Signore dell¹arte guaritrice

(scettro di Asclepio).

- Hygieia:

figlia di Asclepio. Signora della salute.

- Panacaia:

Signora della fertilità universale.

Cita i

Signori e le Signore dell¹arte come testimoni, stabilendo così un programma

medico simboleggiato con le figure mitiche dell¹epoca.

2.2 Gratitudine

e obblighi verso l¹insegnante

- Di

rispettare l¹insegnante dell¹arte come i genitori.

- Di

dividere con lui i viveri.

- Se si

trova in miseria, di approvvigionarlo.

- Di

trattare i suoi discendenti come fratelli e se lo desiderano.

- Insegnare

loro l¹arte senza contratto e compenso.

Commento:

rispetto verso l¹insegnante dell¹arte, riconosciuto come istanza di giudizio e

potere decisivo; partecipazione e solidarietà economica e fratellanza con i

discendenti del maestro.

Rispecchia

nel contesto delle condizioni sociali di allora la forte prevalenza del

principio di ³sovranità domestica². Nella nostra cultura la ³sovranità

domestica² si è trasformata in ³sovranità di istituzioni politiche e sociali² e

la fratellanza è stata sostituita dalle assicurazioni sociali.

2.3 Tramandamento

e obblighi d¹istruzione

Consiglio,

relazione e istruzione:

- Ai miei

figli e ai figli del mio insegnante senza compenso.

- Ai

discepoli legati per contratto e giuramento secondo l¹usanza medica.

- A

nessun¹altro.

Commento:

rispecchia l¹organizzazione professionale medica dell¹epoca ³ereditaria e

corporativa² (come quasi tutte le professioni) con forti obblighi e

responsabilità a quei tempi reciproci tra maestro e discepolo. Nella nostra

cultura del sistema corporativo è rimasta solo la parte pressoché monopolizzata

di licenze e prezzi.

2.4 Obblighi

verso gli ammalati

Indicazioni

per gli ammalati:

- per il

profitto e il benessere;

- secondo

le mie migliori capacità e il mio giudizio;

-

proteggerli dai danni

- e dalle

ingiustizie.

Commento:

strana e rara massima nell¹antichità: era quella di agire nell¹interesse del

più debole, di proteggerlo e di astenersi di sfruttare il proprio potere.

Atteggiamento che era un ideale esclusivo del capo della stirpe verso i suoi

familiari.

- Non dare

a nessuno un veleno letale.

- Anche se

me lo chiede.

- Nemmeno

consigliarlo.

- Non

consegnare a nessuna donna un abortivo.

Commento:

forse serviva per mantenere alta la reputazione dei medici contro la diffidenza

sociale verso chi disponeva di strumenti letali ³ermetici².

2.6 Conduzione

di vita e professione

Mantenere

sacra e pulita la propria vita e la professione.

Commento:

evidentemente serviva per mantenere una buona reputazione dei medici e forse

era espressione di una profonda religiosità e di gratitudine verso gli dei che

permettevano di curare.

2.7 Rispetto

verso le altre professioni sanitarie

Non operare

i calcoli della vescica urinaria, ma lasciarlo a chi è artigiano del mestiere.

Commento:

rispetto verso ³il chirurgo² come professionista con propria corporazione e

obbligo di non invadere il suo campo.

2.8 Comportamento

verso gli ammalati

Entrerò

nelle case:

- per il

profitto e benestare degli ammalati;

-

astenendomi da ingiustizia, vendetta e altri danni

- e dalle

opere voluttuose sui corpi di donne e uomini, liberi e schiavi.

Commento:

rispetto per il ³regno domestico² con il capo della stirpe come unico sovrano.

- Ciò che

vedo e sento durante il trattamento e anche all¹infuori nella vita delle

persone, non deve essere oggetto di pettegolezzo.

- Sono

silenzioso

- e

rispetto il segreto.

Commento:

pare che anche nell¹antichità si spettegolava volentieri e si riteneva questo

comportamento un danno per l¹arte.

Se compio

questo giuramento e non lo tradisco mi sarà concesso:

- successo

nella vita e nella professione;

- ottima

reputazione dalle persone in eterno.

Se lo rompo

e non lo rispetto otterrò il contrario.

Commento:

pio desiderio (non solo) antico che i padroni dell¹arte gratificavano e

punivano secondo il merito.

Il metodo

terapeutico come tale fornisce pochi elementi per valutare se è appropriato. È

più importante la capacità del terapista. Con il buon senso si riflette meglio

³per eliminazione² che ³positivamente². Un terapista è un bravo artigiano se:

- sa usare

bene i suoi strumenti;

- se ne

intende dei servizi che offre;

- se riesce

a reggere una relazione terapeutica con il suo cliente.

Tutti i

terapisti (e forse tutti gli operatori sanitari) sono confrontati con i

seguenti temi relazionali.

Io valuto

un operatore sanitario, fra l¹altro, anche in base alla sua posizione riguardante

le sue relazioni terapeutiche.

Sono

trattati i seguenti temi:

3.2 Sintomi psichici del cliente

3.7 Le indicazioni del terapista

3.8 La disponibilità del terapista

3.9 Autonomia di

cliente e terapista

Il cliente

(o: soggetto, paziente, utente) è normalmente una persona in stato di ansia,

paura, incertezza, preoccupazione, emozionalità per la sua malattia, il suo

disagio o il suo difetto: ambienti, comportamenti o discorsi del terapista che

accentuano questi stati d¹animo non solo sono non professionali, ma anche

antiterapeutici. Come disse mia nonna: il cliente deve uscire un po¹ più

eretto, lo sguardo un po¹ più chiaro e un po¹ più sorridente di quando è

entrato.

3.2 Sintomi

psichici del cliente

Il cliente

reagisce spesso ai suoi stati d¹animo manifestando sintomi (più o meno acuti)

narcisisti, schizoidi, maniaci, depressivi, fobici, isterici: questi sintomi

possono dare indicazioni sul modo in cui il cliente affronta delle difficoltà.

È tuttavia poco rispettoso giudicare il cliente secondo tali criteri ed è

antiterapeutico interferire con essi, in quanto scompaiono da soli una volta

superata la difficoltà e nel frattempo servono da difesa (anche se scomoda).

Il cliente

ha delle ³idee strane²: il che vuol dire che sono diverse dalle mie. Se voglio

interferire in questo campo non devo fare il terapista, ma l¹insegnante o il

missionario. Citerò in proposito una massima di mia nonna zingara: ³Mai

rispondere alle domande non poste, ma sempre a quelle poste².

Il cliente

ha dei comportamenti ³non idonei²: per correggerli dovrei fare il poliziotto.

Il cliente

è bugiardo: quando io mi comporto da giudice.

Il cliente

non vuol farsi aiutare: con giusta ragione. Perché non sono il suo angelo

custode (anche se talvolta mi piacerebbe assumere quel ruolo arrogante) ma

rendo modestamente un servizio, come un cameriere, e il cliente, direttamente o

indirettamente, mi paga.

3.7 Le

indicazioni del terapista

Il cliente

non segue i miei consigli/indicazioni: se non sono riuscito a trovare quei

consigli/indicazioni che il cliente possa applicare, devo dichiarare fallito il

mio tentativo e consigliare un terapista più idoneo.

3.8 La

disponibilità del terapista

Il cliente

mi disturba per qualsiasi sciocchezza: sto diventando il suo guru. Sono però

terapista. L¹obiettivo è che il più presto possibile il cliente non abbia più

bisogno di me, o perché è guarito o perché gli ho mostrato come arrangiarsi da

solo.

3.9 Autonomia

di cliente e terapista

Il cliente

dipende da me, quindi deve attenersi alle mie regole: non è da gentiluomo

approfittare della miseria del prossimo.

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |