|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 1, 2005 |

|

Indice della pagina 1.0 Generalitā

sulle funzioni digestive 2.0 Digestione 2.1 Digestione meccanica 2.2 Digestione chimica 3.0 Controllo

della secrezione delle ghiandole 4.0

Assorbimento 5.0

Eliminazione 6.0 La

digestione e il corpo nellšinsieme 7.0 Meccanismi

di malattia |

AF 5.25 Fisiologia del

sistema digerente

Š Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 11

|

INDICE:

1.0 Generalitā

sulle funzioni digestive

1.1 Funzione

primaria del sistema digerente

1.2 Meccanismi

impiegati

2.0 Digestione

2.1 Digestione

meccanica

2.1.1 Riduzione

2.1.2 Agitazione

2.1.3 Propulsione

2.1.4 Masticazione

2.1.5 Deglutizione

2.1.6 Peristalsi

e segmentazione

2.1.7 Regolazione

della motilitā gastrica e intestinale

2.2 Digestione

chimica

2.2.1 Enzimi

- ŗcatalizzatori organici˛

2.2.1.1 Classificazione

e denominazione degli enzimi

2.2.1.2 Proprietā

e comportamento degli enzimi

2.2.2 Digestione

dei carboidrati

2.2.3 Digestione

delle proteine

2.2.4 Digestione

dei grassi

2.2.5 Residui

della digestione

2.2.6 Trasformazioni

enzimatiche

2.2.7 Ruolo

della flora intestinale

3.0 Controllo

della secrezione delle ghiandole del sistema digerente

3.1 Secrezione

salivare

3.2 Secrezione

gastrica

3.3 Secrezione

pancreatica

3.4 Secrezione

della bile

3.5 Secreti

dellšintestino

4.0 Assorbimento

4.1 Processo

di assorbimento

4.2 Meccanismi

di assorbimento

5.0 Eliminazione

6.0 La

digestione e il corpo nellšinsieme

6.1 Omeostasi

nutritiva

6.2 Ruoli

secondari del sistema digerente

6.3 Collaborazione

con altri sistemi

7.0 Meccanismi

di malattia

7.1 Disordini

del tratto gastrointestinale

7.2 Disordini

del fegato e del pancreas

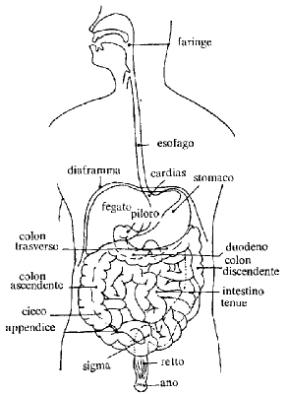

Come pro memoria uno schizzo dellšapparato digerente:

1.0 Generalitā

sulle funzioni digestive

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Funzioni

primarie.

- Meccanismi

impiegati.

1.1 Funzione

primaria del sistema digerente

Assumere i nutrienti essenziali allšambiente interno

del corpo in modo che questi siano poi a disposizione di tutte le cellule

dellšorganismo.

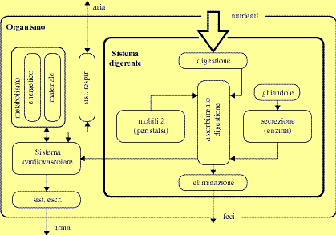

Il seguente schema illustra il funzionamento e il

coinvolgimento di altri organi e sistemi:

1.2 Meccanismi

impiegati

I meccanismi impiegati in tutto il sistema per

adempiere alle funzioni primarie sono:

- Ingestione:

assunzione dei cibi.

- Digestione:

scomposizione di nutrienti complessi in elementi semplici.

- Movimento

delle pareti: concorre alla riduzione di grandi pezzi di alimenti in frammenti

pių piccoli, a mescolarli con le sostanze secrete e provvede a fare avanzare il

materiale alimentare lungo il tratto gastrointestinale.

- La

secrezione di enzimi, acidi e basi consente la digestione chimica.

- Lšassorbimento:

passaggio dei nutrienti attraverso la mucosa gastrointestinale per entrare

nellšambiente interno.

- Lšeliminazione:

escrezione del materiale non assorbito.

2.0 Digestione

Sono trattati i seguenti temi:

- Digestione

meccanica.

- Digestione

chimica.

2.1 Digestione

meccanica

(Movimenti del tratto gastrointestinale)

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Riduzione.

- Agitazione.

- Propulsione.

- Masticazione.

- Deglutizione.

- Peristalsi

e segmentazione.

- Regolazione

della motilitā gastrica e intestinale.

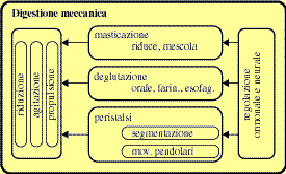

Il seguente schizzo mostra il nesso delle varie

funzioni di digestione meccanica:

2.1.1 Riduzione

di grandi parti di cibo in particelle pių piccole per

facilitare la digestione chimica.

2.1.2 Agitazione

del contenuto nel lume gastrointestinale per

mescolarlo coi succhi digestivi e farlo pervenire in contatto con la superficie

della mucosa, favorendo lšassorbimento.

2.1.3 Propulsione

del materiale alimentare lungo il tratto

gastrointestinale per lšeliminazione delle scorie.

2.1.4 Masticazione

- Riduce

le dimensioni dei cibi.

- Mescola

i cibi con la saliva e li prepara per la deglutizione.

2.1.5 Deglutizione

(fig. 25-1)

Processo che richiede movimenti complessi, rapidi e

coordinati.

- Fase

orale (dalla bocca allšorofaringe): volontaria; formazione del bolo; la lingua

comprime il bolo contro il palato e lo spinge verso lšorofaringe.

- Fase

faringea: (dallšorofaringe allšesofago) involontaria; spinge il bolo

nellšesofago mentre ne viene impedito il passaggio alla bocca, rinofaringe,

trachea.

- Fase

esofagea (dallšesofago allo stomaco) involontaria.

2.1.6 Peristalsi

e segmentazione

(figg. 25-2 e 25-3)

- Movimenti

dovuti alla muscolatura liscia gastrointestinale cui si aggiunge il movimento

pendolare.

- Peristalsi:

motilitā progressiva che spinge distalmente il materiale gastrointestinale.

- Segmentazione:

movimento che blocca per breve tempo il chimo in un tratto dellšintestino,

mentre il movimento pendolare rimescola avanti e indietro il contenuto; ne

risulta una ulteriore riduzione dimensionale del contenuto, migliore mescolanza

coi succhi digestivi, contatto con la parete della mucosa per favorire

lšassorbimento.

2.1.7 Regolazione

della motilitā gastrica e intestinale

Motilitā gastrica: svuotamento dello stomaco in circa

2-6 ore; mescolamento col succo gastrico e formazione del chimo; ogni 20

secondi il fiotto di chimo viene spruzzato nel duodeno; svuotamento gastrico

controllato da meccanismi ormonali e neurali:

- Meccanismo

ormonale: nel duodeno i grassi stimolano il rilascio del peptide inibitore

gastrico che interviene deprimendo la peristalsi gastrica e rallentando il

passaggio del chimo nel duodeno.

- Meccanismo

nervoso: riflesso entero-gastrico. I recettori della mucosa duodenale sensibili

allšaciditā del chimo e alla distensione inviano impulsi sensitivi al nucleo

del nervo vago che, per mezzo delle sue fibre motrici, inibisce la peristalsi

gastrica.

La motilitā intestinale comprende la peristalsi, la

segmentazione e i movimenti pendolari.

- Segmentazione

per duodeno e digiuno.

- Velocitā

della peristalsi: una volta uscito dallo stomaco il chimo impiega circa 5 ore

per attraversare tutto il tenue e passare nel crasso.

- La

peristalsi č regolata in parte da riflessi intrinseci di tensione; stimolata

dalla colecistochinina pancreozimina (CCK).

2.2 Digestione

chimica

Le modificazioni della composizione chimica degli

alimenti, mentre procedono lungo il tratto gastrointestinale, sono il risultato

di idrolisi (decomposizione di lunghe molecole tramite enzimi e assorbimento di

acqua; anche dissociazione idrolitica).

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Enzimi -

ŗcatalizzatori organici˛.

- Digestione

dei carboidrati.

- Digestione

delle proteine.

- Digestione

dei grassi.

- Residui

della digestione.

- Trasformazioni

enzimatiche.

- Ruolo

della flora intestinale.

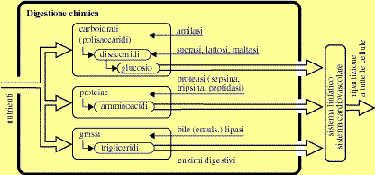

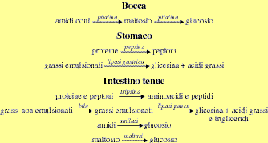

Il

seguente schema da unšidea dei meccanismi svolti:

2.2.1 Enzimi

- ŗcatalizzatori organici˛

Struttura chimica degli enzimi: sono proteine;

possono contenere un gruppo prostetico.

In seguito una breve caratterizzazione degli enzimi

non solo digestivi ma altrettanto importanti per il metabolismo e altre

funzioni organiche.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Classificazione

e denominazione degli enzimi.

- Proprietā

e comportamento degli enzimi.

2.2.1.1 Classificazione

e denominazione degli enzimi

Secondo lšazione chimica si distinguono:

- Enzimi

ossido-riduttivi - ossidasi, idrogenasi, deidrogenasi. Il rilascio di energia

dipende da questi enzimi; coinvolti maggiormente nel metabolismo energetico.

- Enzimi

idrolizzanti - idrolasi; gli enzimi digestivi appartengono a questo gruppo.

- Enzimi

fosforilanti - fosforilasi o fosfatasi; aggiungono o rimuovono gruppi fosfato;

coinvolti maggiormente nel ŗtrasporto energetico˛ ATP<=>ADP.

- Enzimi

che raggiungono o rimuovono carbonio diossido - carbossilasi o decarbossilasi;

coinvolti maggiormente nello scambio di gas respiratori.

- Enzimi

che riordinano gli atomi in una molecola - mutasi o isomerasi.

- Idrasi

- aggiungono acqua a una molecola senza rompere il substrato.

2.2.1.2 Proprietā

e comportamento degli enzimi

(fig. 25-4)

Perché si tratta di proteine, le loro proprietā sono

quelle delle proteine; altre importanti proprietā degli enzimi sono:

- Hanno

azione specifica a determinati tipi di molecole.

- Funzionamento

ottimale a uno specifico pH (aciditā del substrato).

- Una

varietā di agenti fisici e chimici inattiva o inibisce gli enzimi cambiando la

forma della molecola enzimatica (regolazione e disturbo).

- Molti

enzimi catalizzano una reazione chimica in entrambe le direzioni (composizione-decomposizione

di determinati tipi di molecole).

- Gli

enzimi vengono continuamente distrutti nel corpo e continuamente sintetizzati

nelle cellule secondo programmi genetici.

- Diversi

enzimi vengono sintetizzati in forma inattiva di proenzimi attivati poi solo da

processi regolativi.

2.2.2 Digestione

dei carboidrati

- I

carboidrati sono saccaridi composti (polisaccaridi). Gli amidi sono un tipo

frequentemente usato come alimentari p.es. in cereali, leguminose, patate, ...

- I

polisaccaridi vengono idrolizzati da amilasi in disaccaridi (saliva, tratti

digestivi superiori).

- Le

fasi finali della digestione dei carboidrati sono catalizzate da sucrasi,

lattasi, maltasi che sono presenti nella membrana cellulare dei villi degli

enterociti nel lume intestinale.

- Per

essere assorbiti infine i carboidrati devono trovarsi solitamente in forma di

glucosio.

2.2.3 Digestione

delle proteine

(fig. 25-7)

- I

composti proteici constano di catene spiralizzate di aminoacidi.

- Le

proteasi catalizzano lšidrolisi delle proteine in composti intermedi (peptidi)

e infine in aminoacidi.

- Principali

proteasi sono pepsina nel succo gastrico; tripsina nel succo pancreatico;

peptidasi nellšorletto a spazzola dellšintestino.

- Da

ultimo sono assorbibili come uno dei 22 aminoacidi, o come peptidi.

2.2.4 Digestione

dei grassi

(fig. 25-8)

- I

grassi vengono emulsionati dalla bile nellšintestino tenue prima di essere

digeriti.

- Il

principale enzima per la digestione dei grassi č la lipasi pancreatica.

- Sono

assimilabili dallšintestino in forma di glicerina, trigliceridi e acidi grassi

e prendono la strada dei vasi linfatici intestinali per finire ad essere

distribuiti in forma di trigliceridi e acidi grassi nel circuito ematico

(spesso legati a proteine di trasporto).

2.2.5 Residui

della digestione

Alcune sostanze contenute negli alimenti resistono

alla digestione e vengono eliminate come feci (p.es. cellulose). I residui

hanno unšimportanza spesso trascurata in quanto:

- Possono

essere nutriente per la flora intestinale e il loro indispensabile lavoro.

- Diluiscono

e legano e tamponano sostanze tossiche e irritanti degli alimentari.

- Aumentano

il volume di chimo e feci.

- Stimolano

la peristalsi.

Le pių note sono le fibre vegetali, ma tante altre

specie ŗgelatinose˛ creano effetti simili.

2.2.6 Trasformazioni

enzimatiche

I pių importanti processi enzimatici lungo il tratto

digestivo sono:

- Digestione

neutrale in bocca di amidi (carboidrati) cotti.

- Digestione

acida nello stomaco di proteine e grassi emulsionati.

- Digestione

basica (alcalinica) di proteine e peptoni, grassi non emulsionati, amidi e

maltosio nellšintestino tenue.

2.2.7 Ruolo

della flora intestinale

La flora intestinale partecipa in modo simbiotico

alla digestione:

- Consuma

sostanze assimilabili e no dallšorganismo per il proprio metabolismo.

- Fornisce

scorie e sostanze sintetizzate dal loro metabolismo assimilabili o no

dallšorganismo.

- Colonie

patogene di flora (e fauna) intestinale creano molteplici malattie intestinali.

Raggiungono lšintestino in concentrazioni patogene con alimenti infetti (crudi)

quando i meccanismi immunitari preliminari (come lšaciditā gastrica e altri)

non riescono pių a tenerli sotto controllo.

- Il

tipo di nutrizione influisce notevolmente sulla composizione della flora

intestinale favorendo il proliferare di microorganismi di diversissimo tipo che

creano un ecosistema specifico.

- La somministrazione di sostanze

tossiche (come antibiotici, citotossici, sostanze difensori di vegetali ) lede

naturalmente la flora intestinale.

3.0 Controllo

della secrezione delle ghiandole del sistema digerente

Sono trattati il controllo di secrezione di saliva,

succhi gastrici, pancreatici, biliari e intestinali. Č evidente che si tratta

di circuiti di regolazione molto complessi che devono funzionare alla

perfezione, in quanto devono essere in grado di regolare la secrezione dei vari

succhi in funzione non solo della quantitā ma anche della composizione

biochimica degli alimenti ingeriti e del loro stato di decomposizione e

assimilazione lungo i ca. dieci metri del tratto digestivo, il che richiede

anche complicati meccanismi di previsione. Temo che la maggior parte di questi

processi sia ignota.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Secrezione

salivare.

- Secrezione

gastrica.

- Secrezione

pancreatica.

- Secrezione

della bile.

- Secreti

dellšintestino.

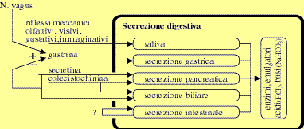

Il seguente schema tenta di rappresentare i pių

elementari nessi tra ormoni coinvolti, relativi organi e sostanze secrete.

3.1 Secrezione

salivare

La secrezione della saliva č controllata da riflessi

meccanici e da stimoli olfattivi, gustativi e visivi.

- Gli

stimoli meccanici dipendono dalla presenza del cibo nella bocca.

- Stimoli

olfattivi, gustativi e visivi dipendono dallšodore, dal gusto e dalla vista del

cibo.

- Stimoli

ŗimmaginativi˛.

- Lšassenza

di saliva (bocca asciutta) si chiama sete.

3.2 Secrezione

gastrica

Si distingue in tre fasi:

- Fase

cefalica: ŗfase psichica˛ poiché sono fattori mentali quelli che attivano il

meccanismo; gli stimoli efferenti alle ghiandole pervengono lungo le fibre del

nervo vago; stimolano la produzione della gastrina.

- Fase

gastrica: quando i prodotti della digestione proteica raggiungono la parte

pilorica dello stomaco, stimolano il rilascio di gastrina. Questa accelera la

secrezione del succo gastrico apportando nuovo enzima per la digestione del

cibo.

- Fase

intestinale: diversi meccanismi sembra possano aggiustare la secrezione

gastrica quando il chimo passa e attraversa il tenue; riflessi endocrini

coinvolgenti il peptide inibitore gastrico, la secretina e CCK

(colecistochinina) inibiscono le secrezioni gastriche.

3.3 Secrezione

pancreatica

Č stimolata da diversi ormoni rilasciati nella

circolazione dalla mucosa intestinale:

- La

secretina evoca secrezione di succo pancreatico a basso contenuto di enzimi, ma

a elevato contenuto di bicarbonato (neutralizzazione acido cloridrico).

- La

colecistochinina-pancreozimina (CCK) ha diverse funzioni:

- Aumenta

la secrezione esocrina del pancreas.

- Si

oppone alla gastrina inibendo la secrezione gastrica di acido cloridrico.

- Stimola

la contrazione della colecisti e la bile (concentrata) viene scaricata nel

duodeno.

- La

secrezione endocrina di insulina e glucagone č regolata soprattutto tramite la

glicemia (tasso di glucosio nel sangue) ma competono anche fattori di stato

nervoso-ormonale (simpatotonia, vagotonia, epinefrina, ) e disponibilitā di

oligoelementi come cromo, manganese e zinco.

3.4 Secrezione

della bile

La bile č secreta con continuitā dal fegato, ma si

raccoglie e viene concentrato nella colecisti: secretina e CCK

(colecistochinina) stimolano la fuoriuscita della bile dalla colecisti per

contrazione di questšultima.

3.5 Secreti

dellšintestino

Si sa poco sulle modalitā di regolazione della

secrezione intestinale; si suppone che la produzione del succo intestinale sia

stimolata dal rilascio di ormoni propri della mucosa intestinale stessa.

4.0 Assorbimento

Sono trattati i processi e meccanismi di

assorbimento.

4.1 Processo

di assorbimento

Passaggio di sostanze nel sangue e nella linfa

attraverso la mucosa intestinale.

La parte prevalente dellšassorbimento avviene

nellšintestino tenue:

- Per il

metabolismo energetico: carboidrati e zuccheri in forma di glucosio, grassi e

oli maggiormente in forma di glicerina e acidi grassi.

- Per il

metabolismo ŗcostruttivo˛ proteine animali e vegetali in particolare sotto

forma di diversi peptidi e aminoacidi assimilabili dallšorganismo.

La parte riassorbente e assorbente di acqua,

elettroliti e sostanze molecolarmente semplici come elettroliti e oligoelementi

avviene per lo pių nellšintestino crasso se non hanno fatto prima dei legami

con molecole assorbibili nellšintestino tenue.

4.2 Meccanismi

di assorbimento

(fig. 25-11)

Per alcune sostanze come lšacqua, lšassorbimento

avviene per diffusione semplice od osmosi lungo tutto il tratto

gastrointestinale.

Altre sostanze vengono assorbite mediante meccanismi

pių complessi.

- Trasporto

attivo secondario come il sodio.

- Cotrasporto

(trasporto accoppiato) come per sodio - glucosio.

- Acidi

grassi, monogliceridi e colesterolo sono trasportati con lšausilio dei sali

biliari alle cellule assorbenti dei villi intestinali del tenue.

Dopo lšassorbimento le sostanze nutritizie (ad

eccezione dei grassi) vengono trasportate al fegato per mezzo del sistema

portale (vena porta al fegato).

5.0 Eliminazione

- Espulsione

delle feci dal tratto digerente tramite la defecazione; un atto riflesso

dipendente dalla stimolazione dei recettori di tensione della mucosa rettale

quando le feci giungono nel retto (impulso di defecazione) č volontario in

quanto il ŗsecondo sfintere˛ č controllabile.

- Costipazione:

il contenuto colo-rettale si muove pių lentamente per torpiditā dei riflessi

rettali. Le feci si disidratano di pių e divengono pių dure.

- Diarrea:

accelerata motilitā del tenue. Provoca diminuzione dellšassorbimento dšacqua,

di elettroliti ed emissione di feci acquose.

6.0 La

digestione e il corpo nellšinsieme

Sono trattati lšomeostasi nutritiva, i ruoli

secondari del sistema digerente e la collaborazione con altri sistemi.

6.1 Omeostasi

nutritiva

(fig. 25-13)

Il contributo primario del sistema digerente al

mantenimento dellšomeostasi consiste nel fornire una costante concentrazione di

nutrienti nellšambiente interno.

6.2 Ruoli

secondari del sistema digerente

Oltre allšassorbimento dei nutrienti, denti, lingua,

con la compartecipazione del sistema respiratorio sono importanti nella

produzione della voce e del linguaggio.

Lšaciditā gastrica collabora col sistema immunitario

nella distruzione di germi potenzialmente pericolosi.

Lšecosistema della flora intestinale simbiontica

concorre con microorganismi parassitari o patogeni.

6.3 Collaborazione

con altri sistemi

Per svolgere le sue funzioni il sistema digestivo

necessita del concorso dšaltri sistemi:

- La

regolazione della motilitā e della secrezione necessita del concorso dal

sistema nervoso ed endocrino.

- Lšossigeno

per le attivitā digestive č fornito dal sistema respiratorio e circolatorio.

- Protezione

e supporto per il sistema digestivo sono procurati dal sistema scheletrico e

tegumentario.

- La

logistica e la difesa sono compito dei sistemi di trasporto e difesa.

- Per

lšingestione dei cibi, per la masticazione, deglutizione, defecazione, č

necessario il contributo della muscolatura striata.

7.0 Meccanismi

di malattia

Sono trattati disordini del tratto gastrointestinale,

di fegato e pancreas.

7.1 Disordini

del tratto gastrointestinale

Disordini specifici:

- Gastroenterite

- infiammazione dello stomaco e dellšintestino.

- Anoressia

- perdita cronica dellšappetito.

- Nausea -

sensazione spiacevole, spesso associata a vomito.

- Emesi -

vomito (fig. 25-14).

- Diarrea

- eliminazione di feci liquide.

- Costipazione

- diminuzione della motilitā del colon.

Malattie sono:

- Ulcera

peptica - perdita di sostanza di unšarea della mucosa, con tendenza

allšapprofondimento negli strati sottostanti, dovuta allšazione del succo

gastrico acido: due sono i tipi comuni, lšulcera gastrica e quella duodenale.

- Cancro

dello stomaco - legato a eccesso di consumo di alcolici, allšuso di tabacco da

masticare, allšuso frequente di cibi essiccati e conservati; di solito dā

metastasi prima di essere diagnosticato.

- Sindrome

da malassorbimento - termine generico che indica un gruppo di sintomi

dipendenti da incapacitā del tenue di assorbire appropriatamente i nutrienti; i

sintomi comprendono anorressia, senso di gonfiore addominale, crampi, anemia e

astenia.

- Diverticolite

- infiammazione degli eventuali diverticoli presenti nellšintestino -

caratterizzata da costipazione.

- Colite -

condizione infiammatoria dellšintestino crasso; puō essere responsabile di

emorragie e ulcere intestinali.

- Cancro

colo-rettale - neoplasia maligna del colon-retto; segni precoci sono:

modificazioni delle abitudini funzionali dellšintestino, sangue nelle feci,

emorragie rettali, dolore addominale, anemia inspiegabile per altra causa,

perdita di peso, astenia.

7.2 Disordini

del fegato e del pancreas

- Epatite

- termine generico per infiammazione del fegato; caratterizzata da ittero,

epatomegalia, anoressia, disturbi intestinali, feci scolorate, urine scure.

- Cirrosi

- condizione degenerativa del fegato; il danno al tessuto epatico viene

rimpiazzato dal tessuto connettivo o adiposo.

- Pancreatite

- infiammazione del pancreas.

- Cancro del pancreas - solitamente

adenocarcinoma; fatale entro 5 anni dallšinsorgenza.

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

Š 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito puō essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |