|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 3, 2005 |

|

Indice della pagina 1.0

Introduzione 1.1

Ruolo 1.2

Regolazione 2.0 Fisiologia

del cuore 2.1

Sistema di conduzione nervoso 2.2

Elettrocardiogramma (ECG) 2.3

Controllo della frequenza cardiaca 2.4

Ciclo cardiaco 2.5Toni

cardiaci 3.0 Controllo

della circolazione 3.1

Emodinamica 3.2

Principio della circolazione 3.3

Controllo della pressione 3.4

Pompe venose 3.5

Cambiamenti del volume 3.6

Volume minuto di sangue 4.0

Misurazione della pressione del sangue 4.1

Pressione sanguigna arteriosa 4.2

Emorragia arteriosa e venosa 5.0 Velocitā

del sangue 5.1

Velocitā e sezione 5.2

Velocitā arterie - capillari 5.3

Velocitā capillari - vene 6.0 Polso

arterioso 6.1

Meccanismo 6.2

Onda sfigmica 6.3

Percezione del polso 6.4

Polso venoso 7.0

Modificazioni nel corso della vita 7.1

Cambiamenti funzionali 7.2

Pressione sanguigna arteriosa 7.3

Frequenza cardiaca 8.0 Quadro

generale del flusso sanguigno 8.1

Funzione 8.2

Omeostasi 9.0 Patologia:

alterazioni cardiovascolari 9.1

Alterazioni della fisiologia 9.2

Choc circolatorio |

AF 4.18 Fisiologia del

sistema cardiovascolare

Š Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 14.0

|

Indice

1.0 Introduzione

1.1 Ruolo

1.2 Regolazione

2.0 Fisiologia

del cuore

2.1 Sistema

di conduzione nervoso

2.1.1 Strutture di conduzione

2.1.2 Nodo SA (pacemaker o segnapassi)

2.1.3 Sequenza della stimolazione cardiaca

2.2 Elettrocardiogramma

(ECG)

2.2.1 Funzione

2.2.2 Esecuzione

2.2.3 Composizione

2.3 Controllo

della frequenza cardiaca

2.3.1 Pressoriflessi

cardiaci

2.3.1.1 Riflesso

del seno carotideo

2.3.1.2 Riflesso

aortico

2.3.2 Altri

riflessi che influenzano la frequenza cardiaca

2.3.2.1 Paura, ansia e collera

2.3.2.2 Dolore

2.3.2.3 Emozioni

2.3.2.4 Esercizio fisico

2.3.2.5 Aumento della temperatura

2.3.2.6 Diminuzione della temperatura

2.4 Ciclo

cardiaco

2.4.1 Sistole

atriale

2.4.2 Contrazione ventricolare

isovolumetrica

2.4.3 Espulsione

2.4.4 Rilasciamento ventricolare

isovolumetrico

2.4.5 Riempimento ventricolare passivo

2.5 Toni

cardiaci

3.0 Controllo

della circolazione

3.1 Emodinamica

3.2 Principio

fondamentale della circolazione

3.3 Controllo

della pressione sanguigna arteriosa

3.3.1 Gittata

cardiaca

3.3.1.1 Gittata

e frequenza cardiaca

3.3.1.2 Legge

di Starling del cuore

3.3.1.3 Frequenza

cardiaca

3.3.2 Resistenza

periferica

3.3.2.1 Resistenza/pressione

3.3.2.1.1 Attrito

3.3.2.1.2 Vasodilatazione e -costrizione

3.3.2.1.3 Resistenza periferica

3.3.2.2 Meccanismo

di controllo vasomotorio

3.3.2.2.1 Pressoriflessi vasomotori

3.3.2.2.2 Chemioriflessi vasomotori

3.3.2.2.3 Riflesso ischemico bulbare

3.3.2.2.4 Controllo vasomotorio attraverso i

centri superiori dellšencefalo

3.3.2.3 Controllo

locale delle arteriole

3.4 Ritorno

venoso al cuore (pompe venose)

3.4.1 Atti

respiratori

3.4.2 Contrazioni

muscolatura scheletrica

3.4.3 Accoppiamento

di arterie e vene

3.4.4 Altri

meccanismi

3.5 Cambiamenti

del volume totale del sangue

3.5.1 Meccanismo

dellšADH (ormone antidiuretico)

3.5.2 Meccanismo

renina-angiotensina

3.5.3 Meccanismo

natriuretico

3.6 Volume

minuto di sangue

4.0 Misurazione

della pressione del sangue

4.1 Pressione

sanguigna arteriosa

4.1.1 Pressione

sanguigna sistolica

4.1.2 Pressione

sanguigna diastolica

4.1.3 Pressione

differenziale

4.2 Rapporto

tra emorragia arteriosa e venosa

5.0 Velocitā

del sangue

5.1 Velocitā

e sezione

5.2 Velocitā

arterie - capillari

5.3 Velocitā

capillari - vene

6.0 Polso

arterioso

6.1 Meccanismo

6.2 Onda

sfigmica

6.3 Percezione

del polso

6.4 Polso

venoso

7.0 Modificazioni

nel corso della vita

7.1 Cambiamenti

funzionali

7.2 Pressione

sanguigna arteriosa

7.3 Frequenza

cardiaca

8.0 Quadro

generale del flusso sanguigno del corpo nel suo insieme

8.1 Funzione

8.2 Omeostasi

9.0 Meccanismi

di malattia: alterazioni della fisiologia cardiovascolare

9.1 Alterazioni

della fisiologia cardiovascolare

9.1.1 Ipertensione

9.1.1.1 Tipo

primaria-essenziale

9.1.1.2 Tipo

secondaria

9.1.1.3 I

fattori di rischio

9.1.2 Insufficienza

cardiaca

9.1.2.1 Cardiomiopatia

9.1.2.2 Insufficienza

cardiaca congestizia (insufficienza cardiaca sinistra)

9.1.2.3 Insufficienza

cardiaca destra

9.2 Choc

circolatorio

9.2.1 Choc

cardiogeno

9.2.2 Choc

ipovolemico

9.2.3 Choc

neurogeno

9.2.4 Choc

anafilattico

9.2.5 Choc

settico

1.0 Introduzione

1.1 Ruolo

Il ruolo vitale del sistema cardiovascolare nel

mantenimento dellšomeostasi dipende dal movimento continuo e controllato del

sangue attraverso i capillari.

1.2 Regolazione

Numerosi meccanismi di controllo servono a regolare e

a integrare le diverse funzioni e le parti che compongono il sistema

cardiovascolare per la vascolarizzazione sanguigna in risposta alle necessitā

di specifiche aree del corpo.

2.0 Fisiologia

del cuore

Sono trattati i seguenti temi:

- Sistema

di conduzione nervoso.

- Elettrocardiogramma

(ECG o EKG).

- Controllo

della frequenza cardiaca.

- Ciclo

cardiaco.

- Toni

cardiaci.

2.1 Sistema

di conduzione nervoso

(fig. 18-1)

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Strutture

di conduzione.

- Nodo SA

(pacemaker o segnapassi).

- Sequenza

della stimolazione cardiaca.

2.1.1 Strutture

di conduzione

Quattro strutture formano il sistema di conduzione

nervoso del cuore:

- Nodo

senoatriale (nodo SA).

- Nodo

atrioventricolare (nodo AV).

- Fascio

AV (fascio di His).

- Sistema

del Purkinje.

Le strutture del sistema di conduzione del cuore sono

pių specializzate del miocardio comune e permettono solamente la rapida

conduzione di un potenziale di azione attraverso tutto il cuore.

2.1.2 Nodo

SA (pacemaker o segnapassi)

- Dā

inizio a ogni battito e stabilisce il ritmo.

- Cellule

specializzate del pacemaker hanno un loro proprio ritmo di autostimolazione.

2.1.3 Sequenza

della stimolazione cardiaca

- Ogni

impulso, dopo essere stato generato dal nodo SA, viaggia attraverso le fibre

muscolari dei due atri che cominciano a contrarsi.

- Quando

il potenziale di azione arriva al nodo AV attraverso lšatrio di destra, la sua

lenta conduzione permette ad entrambi gli atri di contrarsi prima che lšimpulso

raggiunga i ventricoli.

- Superato

il nodo AV, la velocitā di conduzione aumenta.

- Le

branche di destra e di sinistra del fascio e le fibre del Purkinje conducono lo

stimolo attraverso tutta la muscolatura di entrambi i ventricoli, facendoli

contrarre simultaneamente.

2.2 Elettrocardiogramma

(ECG)

Sono trattati i seguenti temi:

- Funzione

- Esecuzione

- Composizione.

2.2.1 Funzione

Registrazione grafica dellšattivitā elettrica del

cuore, della sua conduzione di impulsi; una registrazione degli eventi

elettrici che precedono la contrazione cardiaca.

2.2.2 Esecuzione

(fig.

18-2)

Per eseguire un ECG:

- Gli

elettrodi di un elettrocardiografo vengono fissati al corpo del paziente.

- Vengono

registrati i cambiamenti del voltaggio che rappresentano i cambiamenti

dellšattivitā elettrica del cuore.

2.2.3 Composizione

(fig. 18-3)

LšECG normale č composto da:

- Lšonda

P - rappresenta la depolarizzazione degli atri.

- Il

complesso QRS - rappresenta la ripolarizzazione degli atri e la

depolarizzazione dei ventricoli.

- Lšonda

T - rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli.

- Le

distanze degli intervalli fra le onde P, QRS e T possono fornire informazioni

sulla conduzione di un potenziale di azione attraverso il cuore.

2.3 Controllo

della frequenza cardiaca

Il nodo SA normalmente dā inizio a ogni battito;

tuttavia, vari fattori possono e devono cambiare la frequenza cardiaca.

Sono trattati i seguenti temi:

- Pressoriflessi

cardiaci.

- Altri

riflessi che influenzano la frequenza cardiaca.

2.3.1 Pressoriflessi

cardiaci

(figg. 18-4 e 18-5)

Baroricettori aortici e carotidei, localizzati

nellšaorta e nel seno carotideo, sono estremamente importanti poiché essi

stimolano il centro di controllo autonomo del cuore e quindi gli impulsi

parasimpatici e simpatici, per promuovere il controllo della pressione

sanguigna.

2.3.1.1 Riflesso

del seno carotideo

- Il seno carotideo č localizzato allšinizio

dellšarteria carotide interna.

- Fibre sensitive dai baroricettori del seno

carotideo decorrono nel nervo del seno carotideo e nel glossofaringeo sino al

centro di controllo del cuore.

- Impulsi

parasimpatici lasciano il centro di controllo del cuore, viaggiano attraverso

il nervo vago per raggiungere il nodo SA.

2.3.1.2 Riflesso

aortico

(fig. 18-6)

Le fibre sensitive partono dai baroricettori

localizzati nella parete dellšaorta e per mezzo del nervo aortico e del nervo

vago terminano nel centro di controllo del cuore.

2.3.2 Altri

riflessi che influenzano la frequenza cardiaca

Diversi importanti fattori influenzano la frequenza

cardiaca; lšaumentato riflesso della frequenza cardiaca spesso č la conseguenza

dellšaumento degli stimoli simpatici del cuore:

Sono

accennati i seguenti fattori:

- Paura,

ansia e collera.

- Il

dolore.

- Le

emozioni.

- Lšesercizio

fisico.

- Lšaumento

della temperatura.

- La

diminuzione della temperatura.

2.3.2.1 Paura,

ansia e collera

Aumentano la frequenza cardiaca.

2.3.2.2 Dolore

Tende a diminuire la frequenza.

2.3.2.3 Emozioni

Inducono cambiamenti alla frequenza cardiaca per

mezzo di impulsi del cervello attraverso lšipotalamo e il sistema ormonale.

2.3.2.4 Esercizio

fisico

Normalmente aumenta la frequenza cardiaca.

2.3.2.5 Aumento

della temperatura

Sanguigna o la stimolazione dei recettori del caldo

nella pelle aumenta la frequenza cardiaca.

2.3.2.6 Diminuzione

della temperatura

O la stimolazione dei recettori del freddo nella

pelle diminuisce la frequenza cardiaca.

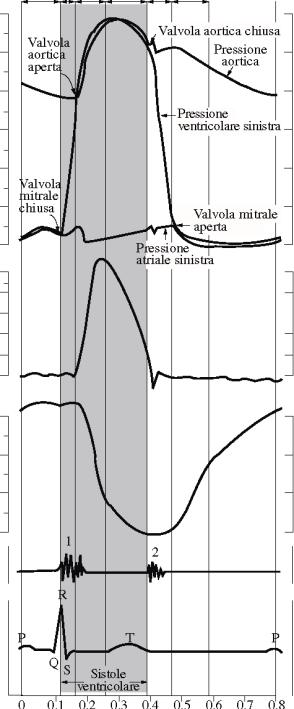

2.4 Ciclo

cardiaco

(figg. 18-6 e 18-7)

Sono trattati i seguenti temi:

- Sistole

atriale.

- Contrazione

ventricolare isovolumetrica.

- Espulsione.

- Rilasciamento

ventricolare isovolumetrico.

- Riempimento

ventricolare passivo.

Un battito cardiaco completo costituito da contrazione

(sistole) e rilasciamento (diastole) di entrambi gli atri e ventricoli; il

ciclo viene spesso diviso in fasi.

2.4.1 Sistole

atriale

- La

contrazione dellšatrio si completa spingendo il sangue nei ventricoli.

- Le

valvole AV sono aperte, le valvole SL sono chiuse.

- I

ventricoli sono rilasciati e si stanno riempiendo di sangue.

- Questo

ciclo comincia con lšonda P dellšECG.

2.4.2 Contrazione

ventricolare isovolumetrica

- Avviene

fra lšinizio della sistole ventricolare e lšapertura delle valvole SL.

- Il

volume ventricolare rimane costante mentre la pressione cresce rapidamente.

- Lšinizio

della sistole ventricolare coincide con lšonda R dellšECG e la comparsa del

primo tono cardiaco.

2.4.3 Espulsione

- Le

valvole SL si aprono e il sangue viene sospinto fuori dal cuore quando il

gradiente di pressione nei ventricoli supera la pressione nellšarteria

polmonare e nellšaorta.

- Rapida

espulsione - fase iniziale e breve č caratterizzata da un aumento marcato della

pressione ventricolare e aortica e del flusso aortico del sangue.

- Espulsione

ridotta - caratterizzata da una meno repentina diminuzione del volume

ventricolare; coincide con lšonda T dellšECG.

2.4.4 Rilasciamento

ventricolare isovolumetrico

- La

diastole ventricolare comincia con questa fase.

- Avviene

fra la chiusura delle valvole SL e lšapertura delle valvole AV.

- Drammatica

caduta della pressione intraventricolare, ma nessun cambiamento del volume.

- In

questo momento si ascolta il secondo tono cardiaco.

2.4.5 Riempimento

ventricolare passivo

- Il

ritorno sanguigno venoso aumenta la pressione allšinterno degli atri fino a che

le valvole AV vengono forzate ad aprirsi e il sangue passa velocemente nei

ventricoli rilasciati.

- Lšafflusso

dura circa 0.1 secondi e si risolve in un aumento drammatico del volume

ventricolare.

- Diastasi

- la fase ultima e pių lunga del lento riempimento ventricolare alla fine della

diastole ventricolare e dura approssimativamente 0.2 secondi; caratterizzata da

un graduale aumento della pressione ventricolare e del volume.

2.5 Toni

cardiaci

- Tono

sistolico - primo tono, si pensa sia causato principalmente dalla contrazione

del ventricolo e vibrazioni delle valvole AC.

- Tono

diastolico - tono corto e acuto; si pensa

essere causato dalle vibrazioni della chiusura delle valvole SL.

- I toni

cardiaci hanno un significato clinico poiché danno informazione sulle funzioni

delle valvole del cuore.

3.0 Controllo

della circolazione

Sono trattati i seguenti temi:

- Emodinamica.

- Principio

fondamentale della circolazione.

- Controllo

della pressione sanguigna arteriosa.

- Ritorno

venoso al cuore (pompe venose).

- Cambiamenti

del volume totale del sangue.

- Volume

minuto di sangue.

3.1 Emodinamica

Emodinamica - insieme di meccanismi che influenzano

la circolazione dinamica (effettiva e che cambia) del sangue (Applicazione

delle leggi della fisica meccanica allo studio della circolazione sanguigna).

La circolazione di volumi differenti di sangue per

minuto č fondamentale per la sopravvivenza.

I meccanismi di controllo della circolazione devono

svolgere due funzioni:

- Mantenere

la circolazione.

- Variare

il volume e la distribuzione del sangue circolante.

3.2 Principio

fondamentale della circolazione

(fig. 18-8)

- Il

sangue scorre perché esiste un gradiente di pressione fra due parti del suo

letto; questo si basa sulla prima e seconda legge di Newton sul movimento.

- Il

sangue circola dal ventricolo di sinistra allšatrio di destra del cuore poiché

esiste un gradiente di pressione sanguigna fra queste due strutture.

- P1-P2 č

il simbolo per indicare un gradiente di pressione, con P1 si indica la

pressione pių alta e P2 la pressione pių bassa.

3.3 Controllo

della pressione sanguigna arteriosa

Il principale fattore determinante della pressione

sanguigna arteriosa č il volume di sangue nelle arterie; esiste una relazione

diretta fra volume del sangue arterioso e pressione arteriosa. (fig. 19-9)

Sono trattati i seguenti temi:

- Gittata

cardiaca.

- Resistenza

periferica.

3.3.1 Gittata

cardiaca

Determinata dalla gittata sistolica e dalla frequenza

cardiaca.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Gittata

e frequenza cardiaca.

- Legge

di Starling del cuore.

- Frequenza

cardiaca.

3.3.1.1 Gittata

e frequenza cardiaca

- Gittata sistolica - volume di sangue pompato a ogni

battito.

- Gittata

cardiaca (volume/minuto) - gittata

sistolica (volume/battito).(battiti/minuto.)

- In

pratica la gittata cardiaca č calcolata dalla formula di FICK.

- La

frequenza cardiaca e la gittata sistolica determinano la gittata cardiaca, cosė

a ogni loro cambiamento tende anche a cambiare nella stessa direzione la

gittata cardiaca, il volume di sangue nelle arterie e la pressione sanguigna.

3.3.1.2 Legge

di Starling del cuore

(fig. 18-10)

- Entro

certi limiti, pių lunghe e pių distese sono le fibre del cuore allšinizio della

contrazione, pių forte č la contrazione.

- La

quantitā di sangue nel cuore alla fine della diastole determina la quantitā di

distensione delle fibre del cuore.

3.3.1.3 Frequenza

cardiaca

I pressoriflessi costituiscono il principale

meccanismo di controllo della frequenza cardiaca.

3.3.2 Resistenza

periferica

Resistenza al flusso sanguigno causata dalle forze di

attrito fra il sangue e le pareti dei suoi vasi.

Sono trattati i seguenti temi:

- Resistenza/pressione.

- Meccanismo

di controllo vasomotorio.

- Controllo

locale delle arteriole.

3.3.2.1 Resistenza/pressione

La pressione sanguigna arteriosa tende a variare in

proporzione diretta alla resistenza periferica.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Lšattrito.

- Vasodilatazione

e -costrizione.

- La

resistenza periferica.

3.3.2.1.1 Attrito

Dovuto alla viscositā e al piccolo diametro delle

arteriole e dei capillari e alla rugositā dei vasi.

3.3.2.1.2 Vasodilatazione

e -costrizione

La parete muscolare delle arteriole permette la

dilatazione e costrizione delle stesse variando la resistenza al flusso

sanguigno.

3.3.2.1.3 Resistenza

periferica

Aiuta a determinare la pressione arteriosa

controllando la quantitā di sangue che scorre dalle arterie alle arteriole;

aumentata resistenza, diminuito rilascio di sangue dalle arteriole, porta a una

pressione arteriosa pių alta.

3.3.2.2 Meccanismo

di controllo vasomotorio

(fig. 18-11)

Controlla le variazioni del diametro delle arterie;

ha un ruolo nel mantenimento della pressione generale del sangue e nella

distribuzione del sangue alle aree con particolari necessitā.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Pressoriflessi

vasomotori.

- Chemioriflessi

vasomotori.

- Riflesso

ischemico bulbare.

- Controllo

vasomotorio attraverso i centri superiori dellšencefalo.

3.3.2.2.1 Pressoriflessi

vasomotori

(fig. 18-12)

- Un

improvviso aumento dalla pressione del sangue nellšatrio stimola i

barorecettori aortici e carotidei; ne deriva una dilatazione delle arteriole e

delle venule di riserva.

- Una

diminuzione della pressione sanguigna arteriosa induce una stimolazione dei

centri vasocostrittori del bulbo causando la contrazione della muscolatura

liscia dei vasi.

3.3.2.2.2 Chemioriflessi

vasomotori

(fig. 18-13)

I chemioricettori localizzati nei lobi aortici e

carotidei sono sensibili allšipercapnia (CO2), ipossia e alla diminuzione del

pH del sangue arterioso.

3.3.2.2.3 Riflesso

ischemico bulbare

Agisce in situazioni di emergenza quando cšč una diminuzione

del flusso sanguigno verso il bulbo; causa una consistente costrizione delle

arteriole e delle vene.

3.3.2.2.4 Controllo

vasomotorio attraverso i centri superiori dellšencefalo

Gli impulsi vengono trasmessi dai centri della

corteccia cerebrale e dellšipotalamo ai centri vasomotori del bulbo per

concorrere al controllo di vasocostrizione e dilatazione.

3.3.2.3 Controllo

locale delle arteriole

Diversi meccanismi locali inducono vasodilatazione in

aree localizzate; considerata come una iperemia reattiva.

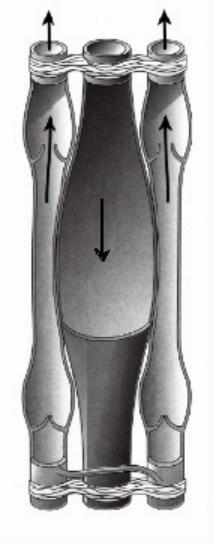

3.4 Ritorno

venoso al cuore (pompe venose)

Lšazione di pompaggio del sangue per gli atti

respiratori e la contrazione della muscolatura scheletrica facilitano il

ritorno venoso aumentando il gradiente di pressione fra le vene periferiche e

la vena cava (fig. 18-14).

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Atti

respiratori.

- Contrazioni

muscolatura scheletrica.

- Accoppiamento

di arterie e vene.

- Altri

meccanismi.

3.4.1 Atti

respiratori

Le inspirazioni aumentano il gradiente di pressione

fra le vene periferiche e centrali diminuendo la pressione venosa centrale e

aumentando anche la pressione venosa periferica.

3.4.2 Contrazioni

muscolatura scheletrica

Facilita il ritorno venoso spremendo le vene per

mezzo della contrazione muscolare e spingendo il sangue verso il cuore.

3.4.3 Accoppiamento

di arterie e vene

Le arterie medie e piccole (arteriole) sono spesso

accompagnate da due vene. Le pulsazioni dellšarteria trasportano il sangue

ŗpassivamente˛ indietro nelle vene.

3.4.4 Altri

meccanismi

Partecipano al trasporto venoso come:

- La

pulsazione del cuore stesso nella cassa toracica.

- Peristalsi

dellšapparato digestivo.

3.5 Cambiamenti

del volume totale del sangue

(fig. 18-16)

I meccanismi che cambiano il volume totale del sangue

pių velocemente sono quelli che inducono veloci movimenti in uscita o in

entrata di acqua dal plasma.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Meccanismo

dellšADH (ormone antidiuretico).

- Meccanismo

renina-angiotensina.

- Meccanismo

natriuretico.

3.5.1 Meccanismo

dellšADH (ormone antidiuretico)

Diminuisce la quantitā di acqua perduta dal corpo

aumentando la quantitā di acqua che i reni riassorbono dalla preurina prima che

venga escreta come urina definitiva; innescato da stimoli dei barorecettori e

osmorecettori.

3.5.2 Meccanismo

renina-angiotensina

- Renina

- rilasciata quando la pressione sanguigna nei reni č bassa; induce un aumento

di secrezione di aldosterone, il quale stimola la ritenzione di sodio, causando

un aumento di ritenzione di acqua e un aumento del volume del sangue.

- Angiotesina

II - composto intermedio che induce vasocostrizione, che aumenta ulteriormente

gli effetti della renina e facilita ovunque il flusso del sangue.

3.5.3 Meccanismo

natriuretico

Normalizza il ritorno venoso da livelli alti anomali

facilitando la perdita di acqua dal plasma, inducendo una diminuzione del

volume sanguigno; aumenta la perdita di sodio nelle urine inducendo lšacqua a

seguirlo per osmosi.

3.6 Volume

minuto di sangue

(fig. 18-17)

Volume minuto - determinato dalla grandezza del

gradiente di pressione e dalla resistenza periferica.

Legge di Poiseuille - Volume minuto = Gradiente di

pressione/resistenza.

4.0 Misurazione

della pressione del sangue

Sono trattati i seguenti temi:

- Pressione

sanguigna arteriosa.

- Rapporto

tra emorragia arteriosa e venosa.

4.1 Pressione

sanguigna arteriosa

(fig. 18-18)

Misurata con lšaiuto dello sfigmomanometro e dello

stetoscopio; ascoltare i toni di Korotkoff quando la pressione del bracciale viene

gradualmente diminuita.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Pressione

sanguigna sistolica.

- Pressione

sanguigna diastolica.

- Pressione

differenziale.

4.1.1 Pressione

sanguigna sistolica

Forza di spinta del sangue contro le pareti

dellšarteria quando i ventricoli si stanno contraendo.

4.1.2 Pressione

sanguigna diastolica

Forza di spinta del sangue contro le pareti

dellšarteria quando i ventricoli sono rilasciati.

4.1.3 Pressione

differenziale

Differenza fra la pressione sanguigna sistolica e

diastolica.

4.2 Rapporto

tra emorragia arteriosa e venosa

Emorragia arteriosa - il sangue esce dallšarteria a

fiotti per lšalternarsi dellšaumento e diminuzione della pressione sanguigna

arteriosa.

Emorragia venosa - il sangue fluisce lentamente e

continuamente per la pressione bassa e praticamente costante.

5.0 Velocitā

del sangue

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Velocitā

e sezione.

- Velocitā

arterie - capillari.

- Velocitā

capillari - vene.

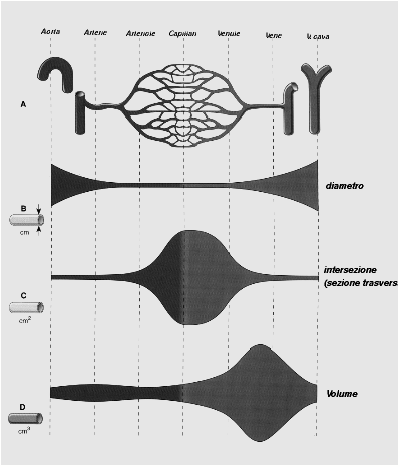

5.1 Velocitā

e sezione

(fig. 18-19)

La velocitā del sangue č regolata dal principio

fisico per il quale un liquido scorre da un punto con una data sezione

trasversa a un altro con sezione maggiore, la sua velocitā rallenta ove la

sezione trasversa diviene maggiore.

5.2 Velocitā

arterie - capillari

Il sangue scorre pių lentamente nelle arteriole che

nelle arterie poiché la sezione totale delle arteriole č maggiore di quella

delle arterie e il flusso sanguigno dei capillari č pių lento di quello delle

arteriole.

5.3 Velocitā

capillari - vene

Lšarea di sezione trasversa delle venule č pių

piccola di quella dei capillari e questo fa aumentare la velocitā del sangue

nelle venule e poi nelle vene che hanno unšarea di sezione trasversa totale

ancora pių piccola.

6.0 Polso

arterioso

Polso arterioso - alternarsi dellšespansione e

rilasciamento di unšarteria: il significato clinico č di rilevare informazioni

importanti che riguardano il sistema cardiovascolare, vasi sanguigni e

circolazione.

Sono trattati i seguenti argomenti:

- Meccanismo.

- Onda

sfigmica.

- Percezione

del polso.

- Polso

venoso.

6.1 Meccanismo

La presenza del polso č dovuta a due fattori:

- Lšalternarsi

dellšaumento e della diminuzione della pressione nei vasi.

- Lšelasticitā

delle pareti delle arterie permette loro di espandersi con lšaumento della

pressione e di rilasciarsi con la diminuzione della stessa.

6.2 Onda

sfigmica

- Ogni onda sfigmica che parte a ogni contrazione

ventricolare avanza come unšonda di espansione lungo le arterie.

- Gradualmente

si affievolisce via via che avanza, scomparendo nei capillari.

6.3 Percezione

del polso

(fig. 18-20)

Dove unšarteria passa vicino alla superficie del

corpo al di sopra di un osso o qualche altra struttura consistente

6.4 Polso

venoso

Esiste un polso palpabile solamente nelle grosse

vene; principalmente vicino al cuore; di scarsa importanza clinica.

7.0 Modificazioni

nel corso della vita

Della fisiologia cardiovascolare.

7.1 Cambiamenti

funzionali

I cambiamenti funzionali del cuore e dei vasi

sanguigni avvengono parallelamente ai loro cambiamenti strutturali.

7.2 Pressione

sanguigna arteriosa

Aumenta con lšetā.

7.3 Frequenza

cardiaca

Nei bambini varia molto di pių che negli adulti.

8.0 Quadro

generale del flusso sanguigno del corpo nel suo insieme

8.1 Funzione

Il flusso sanguigno trasporta sostanze da un luogo ad

un altro e distribuisce calore e pressione.

8.2 Omeostasi

Č vitale nel mantenere la pressione e lšambiente

interno.

9.0 Meccanismi

di malattia: alterazioni della fisiologia cardiovascolare

Sono trattati i seguenti temi:

- Alterazioni

della fisiologia cardiovascolare.

- Choc

circolatorio.

9.1 Alterazioni

della fisiologia cardiovascolare

Sono trattati i seguenti temi:

- Ipertensione.

- Insufficienza

cardiaca.

9.1.1 Ipertensione

La pressione sanguigna č elevata quando la forza del

sangue esercitata dai vasi sanguigni arteriosi supera una pressione di 140/90

mm di Hg.

Lšipertensione si manifesta con lievi sintomi,

(Killer silenzioso).

Sono accennati i seguenti argomenti:

- Tipo

primaria-essenziale.

- Tipo

secondaria.

- I

fattori di rischio.

9.1.1.1 Tipo

primaria-essenziale

Eziologia non conosciuta.

9.1.1.2 Tipo

secondaria

Causata da malattie dei reni, problemi ormonali,

contraccettivi orali, gravidanza, stress.

9.1.1.3 Fattori

di rischio

Ereditari, razza, etā, sesso maschile, stress,

obesitā, insufficienza di calcio, alcool, caffeina, fumo, scarso esercizio

fisico e in genere quegli individuali che tendono a interiorizzare i problemi.

I menefreghisti raramente soffrono di ipertensione.

9.1.2 Insufficienza

cardiaca

Incapacitā del cuore di pompare abbastanza sangue per

la sopravvivenza.

Sono accennati i seguenti argomenti:

- Cardiomiopatia.

- Insufficienza

cardiaca congestizia (insufficienza cardiaca sinistra).

- Insufficienza

cardiaca destra.

9.1.2.1 Cardiomiopatia

La malattia del tessuto miocardico puō ridurre

lšefficienza nella pompa cardiaca.

9.1.2.2 Insufficienza

cardiaca congestizia (insufficienza cardiaca sinistra)

Incapacitā del ventricolo sinistro di pompare

sufficientemente sangue nel circolo sistemico.

9.1.2.3 Insufficienza

cardiaca destra

Spesso deriva da malattie che iniziano dal cuore

sinistro o causata dal cuore polmonare.

9.2 Choc

circolatorio

Insufficienza del sistema circolatorio a distribuire

ossigeno ai tessuti

Sono accennati i seguenti argomenti:

- Lo choc

cardiogeno.

- Lo choc

ipovolemico.

- Lo choc

neurogeno.

- Lo choc

anafilattico.

- Lo choc

settico.

9.2.1 Choc

cardiogeno

Deriva da ogni tipo di insufficienza cardiaca.

9.2.2 Choc

ipovolemico

Deriva dal basso volume sanguigno nei vasi.

9.2.3 Choc

neurogeno

Deriva da una diffusa dilatazione dei vasi sanguigni

per uno squilibrio degli stimoli nervosi alla muscolatura dei vasi sanguigni.

9.2.4 Choc

anafilattico

Deriva da una reazione allergica acuta detta

anafilassi.

9.2.5 Choc

settico

Deriva da una setticemia; agenti infettivi che

rilasciano tossine nel sangue.

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

Š 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito puō essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |