|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 6, 2005 |

|

Indice della pagina 1.0

Introduzione 1.1

Elaborazione di stimoli 2.0

Recettori sensoriali 2.1

Funzioni 2.2

Risposta dei recettori 2.3

Classificazione dei recettori 2.4

Distribuzione dei recettori 3.0

Recettori e sensibilità non specifica 3.1

Sensibilità somatica 3.2

Sensibilità dolorifica 3.3

Sensibilità tattile e di pressione 3.4

Recettori di stiramento 4.0

Organi di senso speciali 4.1

Senso dell'olfatto 4.2

Sensibilità gustativa 4.3

Senso dell'udito e dell'equilibrio: l'orecchio 4.4

L'occhio 5.0

Modificazioni: Organi di senso 5.1

Aquisizione di informazioni sensitive 5.2

Sviluppo 5.3

Età 5.4

Modificazioni 6.0

Alterazioni degli organi del senso 6.1

Alterazioni dell'orecchio 6.2

Alterazioni degli occhi |

AF 3.14 Organi dei sensi

© Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 17

|

INDICE: Organi dei sensi AF 3.14

1.0Introduzione

1.1Elaborazione di

stimoli

2.0Recettori sensoriali

2.1Funzioni

2.2Risposta dei recettori

2.2.1Funzione generale

2.2.2Stimoli e

recettori

2.2.3Potenziale di

recettore

2.2.4Adattamento

2.3Classificazione dei

recettori

2.3.1Meccanorecettori

2.3.2Chemorecettori

2.3.3Termorecettori

2.3.4Nocicettori

(Algocettori)

2.3.5Fotorecettori

2.4Distribuzione dei

recettori

2.4.1Recettori per

sensibilità speciali

2.4.2Organi generali di

senso

3.0Recettori e sensibilità non specifica

3.1Sensibilità somatica

3.1.1Esterocettori

3.1.2Propriocettori

3.1.3Recettori dei

visceri

3.2Sensibilità

dolorifica

3.3Sensibilità tattile

e di pressione

3.3.1Corpuscoli del

Meissner e clave terminali del Krause

3.3.2Corpuscoli del

Ruffini

3.3.3Corpuscoli di

Pacini

3.4Recettori di

stiramento

3.4.1Fusi

neuromuscolari

3.4.2Organi

muscolo-tendinei del Golgi

4.0Organi di senso speciali

4.1Senso

dellʼolfatto

4.1.1Recettori

olfattivi

4.1.2Vie olfattive

4.2Sensibilità

gustativa

4.2.1Calici gustativi

4.2.2Vie della

sensibilità gustativa

4.3Senso

dellʼudito e dellʼequilibrio: lʼorecchio

4.3.1Orecchio esterno

4.3.2Orecchio medio

4.3.2.1 Mucosa

4.3.2.2 Ossicini

dellʼudito

4.3.2.3 Aperture

dellʼorecchio medio

4.3.3Orecchio interno

4.3.3.1 Labirinto osseo

4.3.3.2 Labirinto

membranoso

4.3.3.3 Vestibolo e

canali semicircolari

4.3.3.4Coclea

4.3.3.5 Coclea e dotto

cocleare

4.3.3.5.1 Coclea

4.3.3.5.2 Modiolo

4.3.3.5.3 Dotto cocleare

4.3.3.5.4 Organo del Corti

4.3.3.5.5 Nervo cocleare

4.3.4Senso

dellʼudito

4.3.4.1 Condizioni

fisiche

4.3.4.2 Membrana

basilare e percezione dellʼ²acutezza²

4.3.4.3 Percezione dell

intensità

4.3.4.4 Udito

4.3.4.5 Percorso delle

onde sonore

4.3.4.6 Vie neurali

dellʼudito

4.3.5Vestibolo e canali

semicircolari

4.3.6Senso

dellʼequilibrio

4.3.6.1 Equilibrio

statico

4.3.6.1.1 Ciglia, macule e sacculo

4.3.6.1.2 Matrice gelatinosa e otoliti

4.3.6.1.3 Meccanismo

dellʼequilibrio statico

4.3.6.1.4 Trasmissione di segnali di

equilibrio statico

4.3.6.1.5 Riflessi posturali

4.3.6.2 Equilibrio

dinamico

4.3.6.2.1 Creste ampollari, ampolle,

canali semicircolari

4.3.6.2.2 Cupola

4.3.6.2.3 Meccanismo di percezione di

equilibrio dinamico

4.3.6.2.4 Funzionamento

dellʼequilibrio dinamico

4.4Lʼocchio

4.4.1Struttura

dellʼocchio

4.4.1.1 Sclera

4.4.1.1.1 Tessuto connettivo

4.4.1.1.2 Cornea

4.4.1.1.3 Canale di Schlemm

4.4.1.2 Corioide

4.4.1.2.1 Struttura

4.4.1.2.2 Corpo ciliare

4.4.1.2.3 Apparato sospensore

4.4.1.2.4 Iride

4.4.1.3 Retina

4.4.1.3.1 Fotorecettori

4.4.1.3.2 Bastoncelli

4.4.1.3.3 Coni

4.4.1.4 Cavità

4.4.1.5 Umori

4.4.1.6 Muscoli

4.4.1.7 Strutture

accessorie

4.4.1.8 Apparato

lacrimale

4.4.2La vista

4.4.2.1 Formazione

dellʼimmagine retinica

4.4.2.1.1 Rifrazione della luce

4.4.2.1.2 Accomodazione

4.4.2.1.3 Contrazione della pupilla

(miosi)

4.4.2.1.4 Convergenza dei globi oculari

4.4.2.2 Ruolo dei

fotopigmenti

4.4.2.3 Vie ottiche

5.0Modificazioni nel corso della vita: organi di senso

5.1Aquisizione di

informazioni sensitive

5.2Sviluppo

5.3Età

5.4Modificazioni

6.0Meccanismi di malattia: alterazioni degli organi del senso

6.1Alterazioni

dellʼorecchio

6.1.1Sordità di

conduzione

6.1.2Sordità

neurosensoriale

6.2Alterazioni degli

occhi

6.2.1Difetti di

rifrazione

6.2.2Alterazioni della

retina

6.2.3Alterazioni delle

vie ottiche

1.0Introduzione

- Recettori e sensibilità di estero-

e interocettori.

- Organi specifici: olfatto, gusto,

udito, equlibrio e vista.

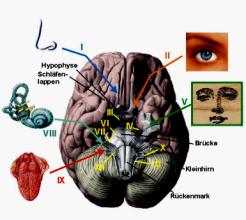

Gli stimoli esterni o interni dellʼorganismo sono

rilevati, in certe condizioni, da recettori (sensori): quelli esterni da

esterocettori, quelli interni da interocettori.

Tramite il sistema nervoso periferico sensitivo

vengono preelaborati e condotti al diencefalo che li interpreta, li integra e

smista allʼipofisi (ad uso del sistema endocrino), al sistema nervoso

vegetativo (ad uso della reazione organica viscerale e ghiandolare) e alla

corteccia cerebrale (per la reazione motoria e mimica e per la percezione

cosciente).

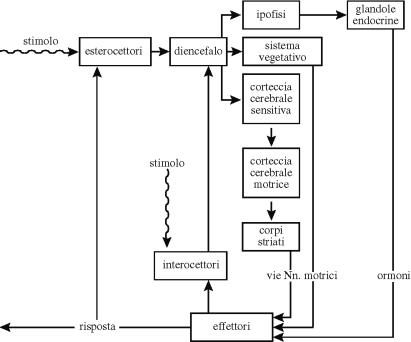

1.1Elaborazione di stimoli

Lo schema seguente mostra i livelli di traduzione, ed

elaborazione di uno stimolo fino al livello di sensazione e memorizzazione.

![]()

2.0Recettori sensoriali

I recettori sensoriali possono trovarsi in organi specifici,

nel derma o in tessuti più profondi dellʼorganismo. Sono in grado di

rilevare stimoli fisici o chimici dallʼesterno o nellʼinterno del

corpo.

2.1Funzioni

I recettori sensoriali consentono al corpo di

rispondere a stimoli dipendenti da modificazioni del nostro ambiente esterno e

interno

2.2Risposta dei recettori

2.2.1 Funzione generale

Rispondono agli stimoli convertendo questi in impulsi

bioelettrici.

2.2.2 Stimoli e recettori

Differenti tipi di recettori rispondono a stimoli

differenti.

2.2.3 Potenziale di recettore

-Il potenziale che si sviluppa quando

su un recettore agisce uno stimolo adeguato: è una risposta graduata (frequenza

di impulsi nervosi).

-Quando è raggiunta la soglia scatta

un potenziale dʼazione nellʼassone del neurone sensitivo (condizione

per provocare un unico impulso nervoso).

-Gli impulsi viaggiano sulle vie

sensitive del nevrasse e, quindi, vengono interpretati come una particolare

sensazione o danno inizio a unʼazione riflessa (la maggior parte

³inconscia², automatica, condizionata).

-Proiezione sensitiva - funzione del

cervello è anche quella di localizzare il punto del corpo in cui ha avuto

inizio il potenziale di recettore (una minima parte che potenzialmente è

percepibile coscientemente).

2.2.4 Adattamento

Caratteristica funzionale dei recettori; il potenziale di

recettore decresce in un certo periodo di tempo in risposta a uno stimolo

continuo e ciò porta a un decremento della velocità di conduzione

dellʼimpulso e a un decremento dellʼintensità di risposta o della

sensazione (in caso di percezione cosciente).

2.3Classificazione dei recettori

Ve ne sono cinque categorie basate sul tipo di stimoli

che li attivano.

2.3.1 Meccanorecettori

Attivati da stimoli meccanici che cambiano la posizione del

recettore e provocano la generazione di un potenziale di recettore (p.es.

propriocettori muscolari striati e lisci e di tessuti connettivali).

2.3.2 Chemiorecettori

Attivati da modificazioni quantitative o qualitative della

concentrazione di determinate sostanze chimiche (p.es. gusto e odorato ma anche

di acidità, ossidoriduzione, ).

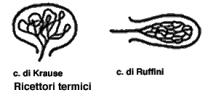

2.3.3 Termorecettori

Attivati da modificazioni della temperatura. Specifici per

³caldo² (sopra temperatura corporea) e ³freddo² (sotto temperatura corporea).

Una buona parte di questi si trova nel derma, altri si trovano in organi vasali

e cerebrali.

2.3.4 Nocicettori (Algocettori)

Attivati da stimoli intensi che determinano un danno ai tessuti;

la sensazione è causa di dolore. La maggior parte si trova nei tessuti

connettivi lassi e fibrosi di quasi tutti gli organi.

2.3.5 Fotorecettori

Sono presenti solo nellʼocchio; rispondono a stimoli

luminosi se lʼintensità è grande abbastanza per generare un potenziale di

recettore.

2.4Distribuzione dei recettori

2.4.1 Recettori per sensibilità

speciali

Olfatto, gusto, vista, udito, equilibrio sono raggruppati in

aree localizzate o in organi complessi.

2.4.2 Organi generali di senso

Per la sensibilità somatica ci sono recettori microscopici

ampiamente distribuiti nel corpo e situati nella pelle, nelle mucose, nel

tessuto muscolare, nel connettivo, nei tendini, nelle articolazioni e nelle

viscere. La metà di loro circa è del tipo algo- (noci-) cettore.

3.0Recettori e sensibilità non

specifica

3.1Sensibilità somatica

La sensibilità somatica rileva sensazioni come dolore,

temperatura, tatto, pressione, posizione del corpo, tensione dei muscoli, fame,

sete, ecc.; tre tipi di recettori della sensibilità somatica sono:

3.1.1 Esterocettori

Recettori della sensibilità somatica localizzati alla

superficie del corpo (derma) p.es. recettori termici:

3.1.2 Propriocettori

Recettori della sensibilità somatica localizzati nei muscoli e nelle articolazioni.

Un gruppo individua la ³linghezza², lʼaltro la ³forza²

attuale da e sul muscolo striato.

3.1.3 Recettori dei visceri

Recettori della sensibilità somatica localizzati nei

visceri. Come i propriocettori individuano le caratteristiche movimentali

attuali di apparato digerente, cardiovascolare, escretivo, procreativo, .

3.2Sensibilità dolorifica

Recettori del dolore (o nocicettori o algocettori).

-Sono esterocettori e recettori

viscerali ampiamente distribuiti.

-Sono terminazioni nervose libere che

rispondono a differenti tipi di stimoli, se molto intensi; vi sono due tipi di

fibre nervose che conducono sensibilità dolorifica al cervello.

-Fibre per il dolore acuto (A) -

mediano il dolore puntorio acuto localizzato.

-Fibre per il dolore cronico (C) -

mediano il dolore profondo, urente, diffuso.

Solo a soglie relativamente alte passano nelle aree

coscienti e provocano sensazioni non solo di dolori ma anche di prurito,

solletico, parestesia,

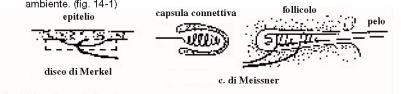

3.3Sensibilità tattile e di

pressione

Esterocettori che rispondono a stimoli che ne cambiano

la forma e la sede tra recettore e ambiente. (fig. 14-1)

3.3.1 Corpuscoli del Meissner e

clave terminali del Krause

Coinvolti nelle sensazioni tattili, di vibrazione a bassa

frequenza, nella discriminazione tra due punti; presenti in aree prive di peli.

3.3.2 Corpuscoli del Ruffini

sensibilità di pressione profonda e tattile continua; hanno

sede nel derma della pelle e sono numerosi nelle dita.

3.3.3 Corpuscoli di Pacini

Risposta rapida alle sensazioni di pressione profonda, alle

vibrazioni di alta frequenza, allo stiramento; situati profondamente nel derma

di mani e piedi e nelle capsule articolari.

3.4Recettori di stiramento

Propriocettori. I due più importanti recettori di

stiramento sono associati a muscoli e tendini; sono propriocettori.

3.4.1 Fusi neuromuscolari

Forniscono informazioni relative alla lunghezza dei muscoli;

stimolati quando un muscolo rilasciato viene disteso oltre un certo limite;

causano il riflesso da stiramento (miotattico) che fa contrarre il muscolo.

3.4.2 Organi muscolo-tendine del

Golgi

Danno informazioni sulla tensione del muscolo durante la

contrazione; vengono stimolati da contrazioni eccessive; situati nei punti di

attacco dei tendini allʼosso, la loro stimolazione causa rilasciamento del

muscolo.

4.0Organi di senso speciali

Caratterizzati da recettori raggruppati insieme o

raggruppati in organi specializzati; senso dellʼolfatto, del gusto,

dellʼudito e dellʼequilibrio, senso della vista.

4.1Senso dellʼolfatto

I recettori dellʼolfatto distinguono la forma molecolare

di sostanze secondo il criterio chiave-serratura.

Si noti che poco importa la composizione chimica, ma

quasi esclusivamente la forma geometrica della molecola. Questo è sfruttato

ampiamente nellʼindustria alimentare e cosmetica per produrre profumi e

gusti truccati (come un gioiello in ottone e vetro invece di oro e zaffiro) con

ignoti effetti sul metabolismo (chimico).

4.1.1 Recettori olfattivi

Gli organi del senso dellʼolfatto sono costituiti da

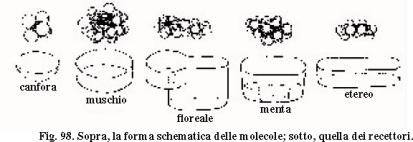

neuroni olfattivi specializzati e da cellule epiteliali di sostegno. (fig.

14-2)

-Ciglia delle cellule olfattive -

situate sulla superficie distale dei neuroni olfattivi, sporgono alla

superficie libera delle fosse nasali.

-Neuroni olfattivi - chemiorecettori

- molecole di gas o di sostanze chimiche disciolte nel muco che ricopre la

mucosa nasale; stimolano i recettori olfattivi.

-Neuroni olfattivi - hanno sede nella

parte superiore delle fosse nasali.

-Neuroni olfattivi - estremamente

sensibili, ad adattamento abbastanza rapido (dopo un poʼ non si sente più

lʼodore del proprio ³deodorante² ma fortemente quello dellʼuomo che

passa).

4.1.2 Vie olfattive

Quando gli stimoli olfattivi superano il livello di soglia

accade che:

-Si generano il potenziale di

recettore e poi il potenziale dʼazione che, seguendo i nervi olfattivi,

raggiunge il bulbo olfattivo.

-Gli impulsi passano poi lungo i

tratti olfattivi fino ai centri olfattivi del cervello e al talamo per lʼinterpretazione,

lʼintegrazione e la memorizzazione.

-La maggior parte di informazioni

olfattive non raggiunge mai le parti corticali coscienti, ma viene elaborato e

usato nelle grandi masse ³inconscie² cervicali, influenzando fortemente

emozioni, stati dʼanimo e umori.

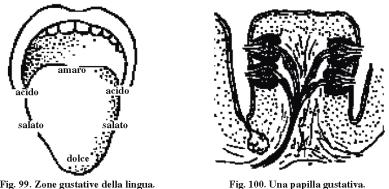

4.2Sensibilità gustativa

Rilevata da calici gustativi sulla superficie della

lingua, raggruppati in modo che diversi tipi di gusto vengano riconosciuti in

determinate zone della lingua.

4.2.1 Calici gustativi

Organi di senso che rispondono alle sensazioni gustative;

presenti nelle papille linguali.

-Chemiorecettori stimolati da

sostanze sapide disciolte nella saliva.

-Nei calici gustativi vi sono cellule

sensitive tra cellule di supporto; sono dotate di ciglia gustative che si

estendono fino al poro gustativo.

-Il senso del gusto dipende

anchʼesso dalla produzione di un potenziale di recettore dovuto alle

sostanze disciolte nella saliva.

-I calici gustativi sono

strutturalmente simili tra loro; ciascuno risponde più efficacemente a una

delle sensazioni gustative primarie: amaro, dolce, acido, salato. (fig. 14-3)

-Le fisiologie orientali distinguono

una quinta qualità gustativa ³aspro-astringente². Personalmente la percepisco

tanto mangiando ricotta magra, dolci o ulive.

-Le sensazioni gustative primarie

alle quali rispondono i calici gustativi sono in rapporto alla loro sede sulla

lingua.

-La punta della lingua risponde al

dolce e al salato.

-I lati della lingua rispondono al

sapore acido.

-Il dorso della lingua risponde

allʼamaro.

-Lʼadattamento e la soglia di

eccitabilità sono differenti per ciascuna delle sensazioni primarie.

-Una qualità gustativa è raramente

³unidimensionale² ma di solito ³pentadimensionale² con caratteristica composizione

per un alimento.

-In più le caratteristiche

olfatto-gustative si integrano di solito in un complesso amalgama culinario

anche con i sensi di calore, consistenza, P.es.: mela e cipolla a occhi

bendati e naso chiuso sono gustativamente quasi indistinguibili.

4.2.2 Vie della sensibilità

gustativa

La sensazione gustativa generata nei recettori viene

trasmessa al cevello.

-Gli impulsi gustativi dei 2/3

anteriori della lingua viaggiano nel nervo facciale; quelli di 1/3 posteriore

viaggiano nel glossofaringeo; il vago ha minore importanza per la funzione

gustativa. Secondo ultime ricerche, pare che un rano del N. vagus (X paio

cranico) porta un numero notevole di fibre sensitive olfattive le cui

sensazioni non raggiungono mai un livello cosciente e fanno parte di archi di

riflesso.

-Gli impulsi nervosi raggiungono il

bulbo (il nucleo del tratto solitario), poi il talamo e lʼarea gustativa

della corteccia cerebrale nel lobo parietale.

Pare che solo delle porzioni rudimentali gustative

raggiungano il cosciente, mentre delle parti differenziate e integrate determinino

complessissime funzioni di scelta alimentare secondo i fabbisogni attuali. Ogni

donna gravida p.es. ha da raccontare di relative esperienze. Solo gli apostoli

dellʼalimentazione sana, obiettando, ci fanno notare che unʼaltra

volta lʼinventore ha sbagliato tutto.

4.3Senso dellʼudito e

dellʼequilibrio: lʼorecchio

Sono trattati insieme perché i relativi apparati

sensoriali si trovano allʼinterno dellʼorecchio.

4.3.1 Orecchio esterno

(fig. 14-4)

-Auricola o pinna - parte visibile

dellʼorecchio.

-Meato uditivo esterno - condotto che

porta nellʼosso temporale e termina con la membrana timpanica.

4.3.2 Orecchio medio

(fig. 14-4)

4.3.2.1Mucosa

Una mucosa rivestita da epitelio semplice ricopre le

pareti della cavità.

4.3.2.2Ossicini dellʼudito

Lʼorecchio medio contiene tre ossicini

dellʼudito.

-Martello - incluso col manico nella

membrana timpanica.

-Incudine - articolata col martello e

con la staffa.

-Staffa - articolata con

lʼincudine, comunica con la finestra ovale.

4.3.2.3Aperture dellʼorecchio medio

Aperture della cavità dellʼorecchio medio.

-Apertura del condotto uditivo

esterno, chiusa dalla membrana timpanica.

-Finestra ovale - apertura di

comunicazione con la scala vestibolare dellʼorecchio interno; vi si

articola la base (o platina) della staffa.

-Finestra rotonda - apertura di

comunicazione con la scala timpanica dellʼorecchio interno; chiusa dalla

membrana timpanica secondaria.

-Apertura della tuba di Eustachio -

fa comunicare il timpano con la rinofaringe.

4.3.3 Orecchio interno

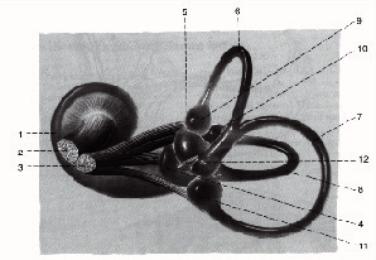

(fig. 14-5, A)

4.3.3.1Labirinto osseo

Vestibolo, coclea e canali semicircolari.

4.3.3.2Labirinto membranoso

-Utricolo e sacculo contenuti nel

vestibolo osseo;

-Dotto cocleare membranoso

allʼinterno del dotto osseo;

-Canali semicircolari membranosi

allʼinterno di quelli ossei.

4.3.3.3Vestibolo e canali semicircolari

Coinvolti nella funzione dellʼequilibrio.

4.3.3.4Coclea

Contiene i recettori dellʼudito e la linfa.

-Endolinfa - liquido chiaro e ricco

di potassio che riempie il labirinto membranoso.

-Perilinfa - liquido simile al

liquido cerebrospinale; circonda il labirinto membranoso riempiendo lo spazio

tra questo e i canali ossei che lo contengono.

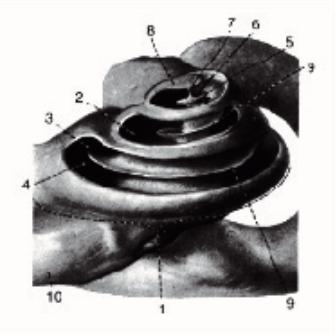

4.3.3.5Coclea e dotto cocleare

(fig. 14-5, B)

4.3.3.5.1Coclea

Struttura ossea a forma di guscio di lumacha allʼinterno

delle ossa craniali del labirinto osseo.

1)Cochlea

2)Canalis spiralis

3)Scala vestibuli

4)Scala timpani

5)Hamulus laminae spiralis

6)Helicotrema

7)Modiolo

8)Cupola cochlea

9)Lamina spir.ossea

10)Can. semicirc.post.

4.3.3.5.2Modiolo

Parte centrale ossea di forma conica; contiene il ganglio

spirale costituito da neuroni bipolari che sono il protoneurone del

collegamento uditivo.

4.3.3.5.3Dotto cocleare

- Trovasi allʼinterno della coclea; contiene la parte

dellʼorecchio interno

che ha funzioni uditive; contiene endolinfa.

- Ha forma triangolare sulla sezione

trasversale.

- Divide la coclea nella scala

vestibolare (parte superiore) e nella scala timpanica (sezione inferiore); entrambe le sezioni

conten- gono perilinfa.

- La membrana vestibolare è la volta

del dotto cocleare.

- La membrana basilare è il pavimento

del dotto cocleare.

4.3.3.5.4Organo del Corti

Situato sulla membrana basilare, contiene cellule ciliate e

cellule di sostegno.

4.3.3.5.5Nervo cocleare

I neuroni del ganglio spirale contraggono rapporto con le

cellule ciliate dellʼorgano del Corti e il loro assone forma il nervo

cocleare che si porta ai nuclei cocleari del ponte.

4.3.4 Senso dellʼudito

4.3.4.1Condizioni fisiche

-I suoni sono il prodotto di

vibrazioni aeree.

-La capacità di udire le onde sonore

dipende dal volume, dallʼaltezza e da altre caratteristiche acustiche.

-Le onde sonore devono possedere

sufficiente ampiezza per far vibrare la membrana timpanica.

-Hanno una frequenza capace di

stimolare le cellule acustiche dellʼorgano del Corti.

4.3.4.2Membrana basilare e percezione

dellʼ²acutezza²

-La membrana basilare ha larghezza e

spessore differenti tra la base e lʼapice della coclea;

-Le onde sonore di alta frequenza

fanno vibrare la porzione più stretta e più sottile che si trova nelle

adiacenze della finestra ovale, mentre le altre frequenze fanno vibrare,

nellʼordine, zone della membrana basilare sempre più vicine allʼapice

della coclea, che è la zona influenzata dalle onde di bassa frequenza;

-Questo fatto consente alle

differenti cellule acustiche di essere stimolate e, a differenti picchi di

suono, di essere percepiti.

4.3.4.3Percezione dellʼintensità

La percezione dellʼintensità dipende

dallʼampiezza del movimento della membrana basilare; più grande è lo

spostamento, maggiore è lʼintensità di suono percepita.

4.3.4.4Udito

È il risultato della stimolazione dellʼarea

uditiva della corteccia cerebrale.

4.3.4.5Percorso delle onde sonore

(fig. 14-6)

-Condotto uditivo esterno.

-Percussione della membrana timpanica

che entra in vibrazione.

-Le vibrazioni della membrana

timpanica determinano i movimenti della catena degli ossicini dellʼudito.

-La staffa si muove a livello della

finestra ovale trasmettendo le vibrazioni sonore ai liquidi endoauricolari.

-La perilinfa della scala del

vestibolo della coclea viene sollecitata in piccole onde che trasmette,

attraverso la membrana basilare, coinvolgendo lʼorgano del Corti.

-Dalla membrana basilare lʼonda

è trasmessa alla perilinfa della scala timpanica fino alla finestra rotonda,

ove lʼonda si smorza contro la membrana timpanica secondaria.

4.3.4.6Vie neurali dellʼudito

-Il movimento delle ciglia delle

cellule acustiche contro la membrana tectoria stimola i dendriti delle cellule

del ganglio spirale, che fanno sinapsi sulla base delle cellule acustiche

stesse; qui ha inizio lʼimpulso che il nervo cocleare conduce ai nuclei

cocleari del ponte.

-Attraverso diverse stazioni di

collegamento (relais) nei nuclei del ponte, del mesencefalo e del talamo, gli

impulsi raggiungono lʼarea uditiva della corteccia cerebrale nel lobo

temporale.

4.3.5 Vestibolo e canali

semicircolari

(fig. 14-5, A)

-Vestibolo - settore centrale del

labirinto osseo; lʼutricolo e il sacculo sono le strutture membranose

contenute al suo interno.

-Canali semicircolari - tre in ogni

osso temporale; ciascuno circa ad angolo retto rispetto agli altri; entro ogni

canale semicircolare osseo cʼè il canale membranoso che contiene endolinfa

ed è collegato allʼutricolo; allʼestremità anteriore, ciascun canale

si allarga ad ampolla.

|

1)Cochlea |

5)Utricolo |

9)Ampulla

membr.ant. |

|

2)N.cochleare |

6)Dotto

semicirc.ant. |

10)Ampulla

membr.lat. |

|

3)N.vestibolare |

7)Dotto

semicirc.lat. |

11)Ampulla

membr.post. |

|

4)Sacculo |

8)Dotto

semicirc.post. |

12)Dotto

endolinfatico |

4.3.6 Senso dellʼequilibrio

Equilibrio statico e dinamico.

4.3.6.1Equilibrio statico

Capacità di avvertire la posizione della testa

rispetto alla forza di gravità o allʼaccelerazione lineare:

4.3.6.1.1Ciglia, macule e sacculo

Il movimento delle ciglia, delle macule dellʼutricolo e

del sacculo, vicendevolmente situati ad angolo retto, è il fattore necessario

per ottenere le predette informazioni sensitive

4.3.6.1.2Matrice gelatinosa e otoliti

Nella matrice gelatinosa che ricopre le macule si trovano gli

otoliti.

4.3.6.1.3Meccanismo dellʼequilibrio statico

Col cambiamento di posizione della testa si modifica la

direzione in cui agisce la pressione degli otoliti sulle macule e quindi sulle

cellule sensoriali di queste strutture che, a loro volta, stimolano il nervo

vestibolare.

4.3.6.1.4Trasmissione di segnali di equilibrio statico

Il nervo vestibolare conduce gli impulsi ai nuclei

vestibolari del bulbo e al cervelletto; dalle stazioni di relais gli stimoli

raggiungono la corteccia cerebrale producendo la sensazione della posizione

della testa e del corpo e anche la sensazione della direzione in cui il corpo è

sollecitato dalla forza di gravità.

4.3.6.1.5Riflessi posturali

Gli impulsi dei nuclei vestibolari sui neuroni del midollo

spinale consentono di restaurare la posizione del corpo e delle sue parti,

riportandole nella posizione dalla quale sono state spostate; oltre agli stimoli

dalle macule, concorrono gli impulsi dei propricettori muscolari motori e

quelli visivi.

4.3.6.2Equilibrio dinamico

Necessario per mantenere lʼequilibrio quando il

corpo è soggetto allʼaccelerazione angolare (p.es. ruota su se stesso) -

(fig. 14-8):

4.3.6.2.1Creste ampollari, ampolle, canali

semicircolari

Dipende dal funzionamento delle creste ampollari situate

nelle ampolle di ogni canale semicircolare.

4.3.6.2.2Cupola

Cappa gelatinosa in cui sono incluse le ciglia delle cellule

sensoriali delle creste ampollari; sono recettori che non rispondono alla

gravità, ma sono sensibili al flusso dellʼendolinfa allʼinterno del

canale semicircolare membranoso.

4.3.6.2.3Meccanismo di percezione di equilibrio

dinamico

La reciproca posizione ad angolo retto dei canali

semicircolari consente di rilevare movimenti angolari in ogni direzione.

4.3.6.2.4Funzionamento dellʼequilibrio dinamico

Quando si muove la cupola si flettono le ciglia delle cellule

sensoriali producendo un potenziale di recettore seguito da un potenziale

dʼazione; il potenziale dʼazione percorre il nervo vestibolare per

raggiungere i nuclei vestibolari del bulbo, dai quali lʼimpulso viene

smistato alla corteccia cerebrale per lʼintegrazione e

lʼinterpretazione, al cervelletto e al midollo spinale per la risposta

posturale.

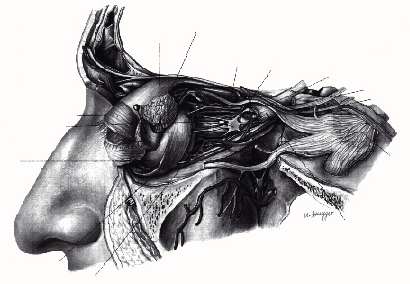

4.4Lʼocchio

|

1)Ghiandole

lacrimali |

6)Ganglion

ciliare |

11)N.trochlearis

(IV) |

|

2)Bulbo

oculare |

7)M.rectus

sup. |

12)N.trigeminus

(V) |

|

3)M.obliquo

inf. |

8)A.

oftalmica |

13)M.rectus

lat. |

|

4)N.ottico

(II) |

9)V.oftalmica

sup. |

14)M.levator

palp.sup. |

|

5)M.orbicularis |

10)N.oculomotoris

(III) |

|

4.4.1 Struttura dellʼocchio

(Fig. 14-9)

4.4.1.1Sclera

o strato esterno:

4.4.1.1.1Tessuto connettivo

Fibroso denso; di colore biancastro.

4.4.1.1.2Cornea

parte anteriore della sclera, trasparente, che ricopre

lʼiride; nella cornea e nella lente mancano i vasi sanguigni.

4.4.1.1.3Canale di Schlemm

Seno venoso anulare incluso nella parte anteriore della

sclera ai limiti con la cornea.

4.4.1.2Corioide

O strato medio.

4.4.1.2.1Struttura

- Corioide propriamente detta -

costituita da molti vasi sanguigni,

contiene grandi quantità di melanina.

- Nella parte anteriore la corioide

si differenzia in tre strutture differenti.

(fig. 14-10)

4.4.1.2.2Corpo ciliare

Parte ispessita della corioide che forma un rilievo anulare

attorno alla lente; contiene il muscolo ciliare; dà attacco a filamenti

dellʼapparato sospensore della lente.

4.4.1.2.3Apparato sospensore

(Zonula ciliare dello Zinn); insieme dei filamenti che

collegano la capsula della lente al corpo ciliare e ai processi ciliari;

processi ciliari, rilievi della corioide disposti secondo i meridiani del globo

oculare: contengono i vasi sanguigni che secernono lʼumor acqueo.

4.4.1.2.4Iride

Parte colorata dellʼocchio visibile attraverso la

cornea; consta di una parte della corioide disposta come un diaframma dietro la

cornea e anteriormente alla lente; contiene fibre muscolari lisce radiali e circolari la cui funzione è

quella di modificare il diametro della pupilla, il forame che si trova verso il

suo centro e che serve per lʼingresso delle radiazioni luminose nella

cavità del globo oculare.

4.4.1.3Retina

O strato interno del globo oculare: Comprende due

parti: la parte nervosa e la parte cieca; la parte nervosa trovasi

posteriormente al corpo e ai processi ciliari; la parte cieca - così detta perché

priva di neuroni - ricopre dallʼinterno il corpo ciliare, i processi

ciliari e lʼiride. La parte nervosa è formata da tre strati di neuroni

allʼesterno dei quali trovasi lo strato dellʼepitelio pigmentato

della retina (fig. 14-11):

4.4.1.3.1Fotorecettori

Recettori visivi altamente specializzati - situati

profondamente allo strato dellʼepitelio pigmentato, rappresentano lo

strato neuronale più esterno della retina.

4.4.1.3.2Bastoncelli

Mancano nella fovea e nella macula lutea; aumentano

numericamente verso la periferia della parte nervosa della retina.

4.4.1.3.3Coni

Meno numerosi dei bastoncelli, sono concentrati nella fovea

centrale e nella macula lutea:

- Neuroni bipolari.

- Neuroni gangliari.

- Tutti gli assoni di questi neuroni

si portano al disco ottico ed

escono dal globo oculare attraversando la corioide e la parte cribrosa della sclera formando

poi il nervo ottico;

- Allʼinterno del globo oculare,

tutte le fibre nervose sono

amieliniche per garantire la trasparenza degli strati retinici e la possibilità di formazione delle

immagini sulle parti esterne dei

coni e dei bastoncelli: le fibre del nervo ottico acquisiscono la loro guaina mielinica (formata da

cellule di oligodendroglia!) in

corrispondenza del disco ottico, che è zona cieca della retina perché priva di neuroni.

- Nella parte cieca anteriore della

retina lo strato è formato solo

dallʼepitelio pigmentato della retina.

4.4.1.4Cavità

Cavità: lʼinterno del globo oculare è diviso in

due cavità dalla presenza della lente (o cristallino) e del suo legamento

sospensore:

-La cavità anteriore trovasi

anteriormente alla lente e comprende, a sua volta, due spazi.

-Camera anteriore - spazio

tra la cornea e lʼiride.

-Camera posteriore -

spazio tra la parte posteriore dellʼiride e la superficie anteriore della

lente.

-Cavità posteriore - tutto

lo spazio situato posteriormente alla lente e al legamento sospensore.

4.4.1.5Umori

-Umor acqueo - riempie la camera anteriore

e la

posteriore; liquido chiaro e trasparente formato dai vasi dei processi ciliari

e drenato dal canale di Schlemm e dalle vene oftalmiche (fig. 14-13).

-Umor vitreo - riempie la cavità posteriore; materiale della

consistenza dʼuna gelatina molle; concorre a mantenere la forma del globo

oculare e la pressione endoculare unitamente allʼumor acqueo.

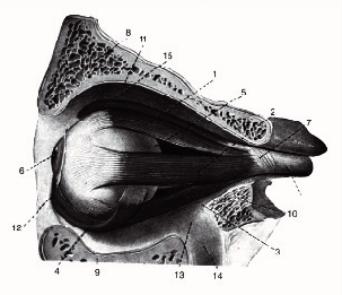

4.4.1.6Muscoli

Nel globo oculare vi sono due tipi di tessuto

muscolare.

-Muscoli extraoculari (fig. 14-14) -

sono muscoli scheletrici che sʼinseriscono esternamente al globo oculare e

alle ossa dellʼorbita; il nome dipende dalla posizione rispetto

allʼocchio; i muscoli sono: i retti superiore, inferiore, mediale e

laterale e gli obliqui superiore e inferiore.

-Muscoli intrinseci - muscolatura

liscia situata allʼinterno dellʼocchio: nellʼiride regola il

diametro pupillare; nel corpo ciliare regola la forma della lente.

|

1)M.retto

sup. |

6)Cornea |

11)Periostio |

|

2)M.retto

lat. |

7)Anulus

tendin.com. |

12)Margine

infraorbitale |

|

3)M.retto

inf. |

8)Os

frontale |

13)Fissura

orbit.inf. |

|

4)M.obliquo

inf. |

9)Mascella |

14)Fossa

infratemporalis |

|

5)Bulbo

oculare |

10)Os

sfenoidale |

15)M.levator

palp.sup. |

4.4.1.7Strutture accessorie

(fig. 14-15)

-Sopracciglia e ciglia - danno

protezione contro eventuali materiali estranei che possono entrare

nellʼocchio; importanti dal punto di vista della cosmesi.

-Palpebre: pieghe cutanee - mucose

contenenti muscolatura striata e la lamina del tarso.

-La mucosa che riveste la loro

superficie interna è la congiuntiva che si continua poi sulla sclera

delimitando il sacco congiuntivale.

-Rima palpebrale è lo spazio tra i

margini palpebrali; accanto agli angoli dove si congiungono, medialmente e

lateralmente, le due palpebre.

4.4.1.8Apparato lacrimale

Strutture per la secrezione e il drenaggio delle

lacrime, il liquido che bagna la cornea

(fig. 14-17)

-Ghiandole lacrimali - dimensione e

forma dʼuna piccola mandorla; situate contro la volta delle orbite

supero-lateralmente; ciascuna formata da circa una dozzina di lobuletti che

scaricano il secreto nel sacco congiuntivale.

-Canali lacrimali - piccoli canalini

che drenano le lacrime nel sacco lacrimale.

-Sacco lacrimale - collocato in una

doccia dellʼosso lacrimale.

-Dotto nasolacrimale - piccolo canale

che si estende dal sacco lacrimale fino nel meato nasale inferiore.

4.4.2 La vista

Formazione dellʼimmagine, fotopigmenti, vie ottiche.

4.4.2.1Formazione dellʼimmagine retinica

4.4.2.1.1Rifrazione della luce

Deflessione della luce che si produce quando i raggi luminosi

passano obliquamente da uno dei mezzi diottrici in un altro di differente

densità ottica (fig. 14-18): cornea, umor acqueo, lente, umor vitreo sono i

mezzi diottrici del globo oculare.

4.4.2.1.2Accomodazione

Messa a fuoco sulla fovea delle immagini di oggetti vicini

per aumento della curvatura delle facce della lente e aumento del suo potere di

rifrazione (fig. 14-19).

4.4.2.1.3Contrazione della pupilla (miosi)

La muscolatura dellʼiride è importante per la formazione

di unʼimmagine nitida sulla retina; la miosi della pupilla previene la

divergenza della luce che, proveniente da un oggetto, penetra nel globo oculare

dalla periferia della cornea e della lente; il riflesso della miosi si

manifesta anche quando cʼè accomodazione della lente; riflesso pupillare

alla luce - miosi dovuta a illuminazione diretta dellʼocchio.

4.4.2.1.4Convergenza dei globi oculari

Movimento degli occhi per portarne gli assi visivi contemporaneamente

su di un oggetto vicino; più vicino è lʼoggetto, maggiore è il grado della

convergenza necessario per vedere, con i due occhi, unʼimmagine sola; per

mantenere la convergenza è necessario un buon equilibrio funzionale dei muscoli

estrinseci tra loro antagonisti.

4.4.2.2Ruolo dei fotopigmenti

I pigmenti sensibili alla luce subiscono, per azione

di essa, modificazioni strutturali che hanno per risultato la generazione di

impulsi nervosi che il cervello interpreta poi come luce.

-Bastoncelli - il loro fotopigmento è

la rodopsina; altamente sensibile alla luce; si degrada in opsina e retinale;

la separazione di queste due sostanze in presenza della luce fa scattare un

potenziale dʼazione nei bastoncelli; per ricostituire la rodopsina i

recettori consumano energia.

-Coni - vi sono tre tipi di coni,

ciascuno con un fotopigmento diverso che è meno sensibile della rodopsina;

perciò, per la loro degradazione è necessaria luce intensa.

-Uno dei pigmenti assorbe le

radiazioni nellʼambito del colore rosso dello spettro.

-Un secondo pigmento assorbe le

radiazioni nellʼambito del colore verde dello spettro.

-Un terzo pigmento assorbe le

radiazioni nellʼambito del colore blu dello spettro.

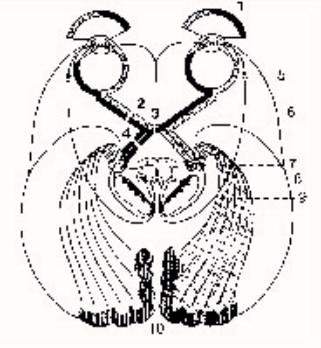

4.4.2.3Vie ottiche

(fig. 14-21)

-Catena di elementi neuronali che

conduce impulsi dai recettori alla corteccia visiva nei lobi occipitali del

cervello: nervi ottici, chiasma ottico, tratti ottici, radiazioni ottiche.

-Il nervo ottico contiene fibre

appartenenti a una sola retina, ma il chiasma contiene fibre della porzione

nasale di entrambe le retine; questi fatti anatomici spiegano le peculiari

anomalie della visione per lesioni eventuali delle vie ottiche.

|

1)

Campo visivo |

4)Tratto

ottico |

7)Corp.genicul.lat. |

|

2)

N.ottico |

5)Ganglion

ciliare |

8)Nucleus

N.oculomot. |

|

3)

Chiasma ottico |

6)N.oculomotorio |

9)Substanzia

nigra |

|

10)

Lobo occipitale |

|

|

5.0Modificazioni nel corso della

vita: organi di senso

5.1Acquisizione di informazioni sensitive

-Le informazioni sensitive si acquisiscono

per stimolazioni di terminazioni nervose sensitive.

-Lʼetà, le malattie, le anomalie

strutturali o la mancata maturazione compromettono la capacità di identificare

i segnali e di rispondere.

5.2Sviluppo

La struttura e la funzione sono capacità dipendenti

dai fattori di sviluppo associati con lʼetà.

5.3Età

I sensi divengono più affinati con lʼetà.

5.4Modificazioni

-Età adulta avanzata - perdita

dellʼacutezza sensoriale.

-Si verificano modificazioni

strutturali nei recettori e nelle altre strutture degli organi di senso.

6.0Meccanismi di malattia:

alterazioni degli organi di senso

6.1Alterazioni dellʼorecchio

Due fondamentali categorie: sordità di conduzione,

sordità neurosensoriale.

6.1.1 Sordità di conduzione

Le onde sonore vengono bloccate quando passano attraverso le

vie che devono farle giungere allʼorecchio interno. Cause della sordità di

conduzione:

-Blocco del condotto uditivo esterno

per tappo di cerume, oggetti estranei, tumori e altro materiale.

-Otosclerosi - malattia su base

ereditaria dovuta a irregolarità strutturali della staffa e a sordità di

conduzione; primi segni: tinnito.

-Otite - infezioni dellʼorecchio

che causano sordità di conduzione temporanea.

-Lʼorecchio medio è esposto a

otiti medie batteriche o virali, causa di edema della mucosa e di pus.

6.1.2 Sordità neurosensoriale

Comune nella senilità:

-Presbiacusia - progressiva perdita

dellʼudito per degenerazione dei tessuti nervosi dellʼorecchio e del

nervo vestibolococleare.

-Esposizione cronica a suoni intensi

con danni allʼorgano del Corti; portano a compromissione dellʼudito

per i suoni di alta frequenza.

-Malattia di Menière - malattia

cronica dellʼorecchio interno; causa ignota; caratterizzata da tinnito,

sordità neurosensoriale progressiva e vertigini.

6.2Alterazioni degli occhi

Vista normale - dipende da tre processi: rifrazione,

stimolazione dei coni e bastoncelli, conduzione degli impulsi nervosi al

cervello.

6.2.1 Difetti di rifrazione

-Miopia - allungamento dellʼasse

visivo e messa a fuoco dellʼimmagine anteriormente alla retina per cui si

riceve unʼimmagine confusa.

-Ipermetropia - occhi con asse visivo

più corto e messa a fuoco dellʼimmagine dietro alla retina con formazione,

anche in questo caso, di unʼimmagine confusa.

-Presbiopia - perdita

dellʼelasticità della lente e impossibilità di mettere a fuoco gli oggetti

vicini (alterazione propria dellʼetà).

-Astigmatismo - irregolarità di

curvatura della cornea.

-Cataratta - comparsa di macchie

opache nella lente.

-Infezioni - molte infezioni hanno

inizio dalla congiuntiva causando congiuntivite, una risposta infiammatoria.

-Causa di congiuntivite possono

essere infezioni o allergie.

-Possono risultarne danni permanenti

o anche cecità se lʼinfezione si diffonde ad altri tessuti degli occhi.

6.2.2 Alterazioni della retina

Se i recettori non funzionano adeguatamente, non possono

ricevere le immagini.

-Distacco di retina - parte della

retina si distacca dallʼepitelio pigmentato che le fa da supporto; senza

trattamento il distacco può diventare completo, causando cecità.

-Diabete mellito - il diabete causa

emorragie dai vasi retinici e compromette lʼapporto di ossigeno ai

fotorecettori; si formano nuovi vasi che impediscono però la visione e sono

causa di distacco di retina (retinopatia diabetica); è una delle cause di

cecità.

-Glaucoma - aumento anomalo della pressione

intraoculare per eccessiva produzione

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |