|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 8, 2005 |

|

Indice della pagina

SNC =>

³Sistema nervoso centrale² SNP =>

³Sistema nervoso periferico² 1.0 Nessi del SNC 2.0 Struttura del SNC 3.0 Involucri 3.1 Involucri

protettivi 3.2 Meningi 4.0 Liquido cerebrospinale 4.1 Funzioni 4.2 Spazi che lo

contengono 4.3 Formazione e

circolazione del liquido 5.0 Midollo spinale 5.1 Struttura del

midollo spinale 5.2 Funzione del

midollo spinale 6.0 Encefalo 6.1 Strutture del

tronco cerebrale 6.2 Funzioni del

tronco cerebrale 6.3 Struttura del

cervelletto 6.4 Funzioni del

cervelletto 6.5 Diencefalo 6.6 Struttura del

cervello (telencefalo) 6.7 Funzioni della

corteccia cerebrale 7.0 Vie sensitive somatiche 7.1 Aree sensitive 7.2 Pools

principali di neuroni 7.3 Incrocio di vie

sensitive 7.4 Vie di sensibilità

tattile e di pressione 8.0 Vie motrici somatiche 8.1 Aree motorie -

muscoli scheletrici 8.2 Vie motrici

complesse e semplici 8.3 Via finale

comune 8.4 Vie motrici

somatiche |

AF 3.12 Sistema nervoso centrale

Anatomia neurologica © Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine

correlate: MmP 19.1

9.0 Modificazioni nel corso della

vita 9.1 Sviluppo

e degenerazione 9.2 Sviluppo

del nevrasse 9.3 Mancanza

di sviluppo 9.4 Sviluppo

di funzioni complesse 9.5 Degenerazione 10.0 Sistema

nervoso centrale 10.1 Regolazione

delle funzioni del corpo 10.2 Integrazione

di informazioni 11.0 Alterazioni del sistema nervoso centrale 11.1 Lesioni e

malattie 11.2 Incidenti

cerebrovascolari (ictus) 11.3 Paralisi

cerebrale 11.4 Demenza 11.5 Disordini

convulsivi |

INDICE: Sistema nervoso

centrale AF 3.12

SNC => ³Sistema nervoso centrale²

SNP => ³Sistema nervoso periferico²

1.0 Nessi

del SNC

2.0 Struttura

del SNC

3.0 Involucri

dell¹encefalo e del midollo spinale

3.1 Involucri

protettivi

3.2 Meningi

3.2.1 Dura

mater

3.2.2 Aracnoide

3.2.3 Pia mater

3.2.4 Meningi

4.0 Liquido

cerebrospinale (liquor)

4.1 Funzioni

4.2 Spazi

che lo contengono

4.3 Formazione

e circolazione del liquido cerebrospinale

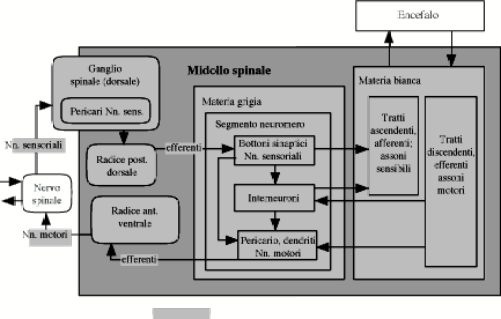

5.0 Midollo

spinale

5.1 Struttura

del midollo spinale

5.1.1 Radici

nervose

5.1.1.1 Fibre

delle radici dorsali

5.1.1.2 Fibre

della radice ventrale

5.1.2 Gli

interneuroni

5.1.3 Nervi

spinali

5.1.4 Materia

grigia

5.1.5 Materia

bianca

5.2 Funzione

del midollo spinale

5.2.1 Tratti

5.2.1.1 Importanti

tratti ascendenti (sensitivi)

5.2.1.2 Importanti

tratti discendenti (motori)

6.0 Encefalo

6.1 Strutture

del tronco cerebrale

6.1.1 Midollo

allungato (Bulbo)

6.1.2 Ponte

6.1.3 Mesencefalo

6.2 Funzioni

del tronco cerebrale

6.3 Struttura

del cervelletto

6.3.1 Materia

bianca

6.3.2 Nuclei

dentati

6.4 Funzioni

del cervelletto

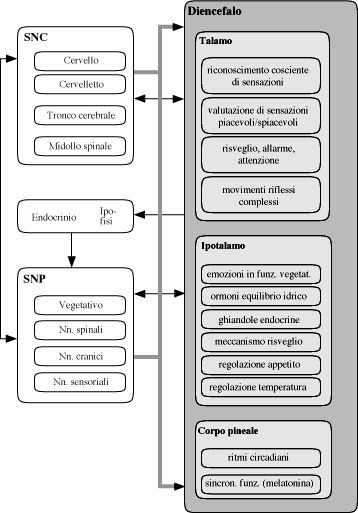

6.5 Diencefalo

6.5.1 Talamo

6.5.2 Chiasma

ottico (acustico)

6.5.3 Ipotalamo

6.5.3.1 Strutture

preminenti

6.5.3.2 Infundibolo

6.5.3.3 Funzioni

dell¹ipotalamo

6.5.4 Corpo

pineale

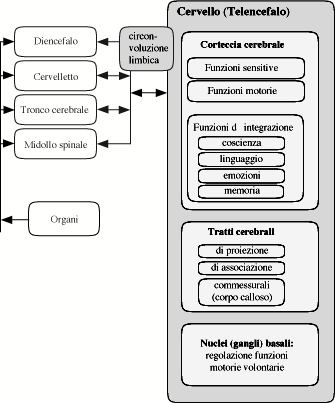

6.6 Struttura

del cervello (telencefalo)

6.6.1 Corteccia

cerebrale

6.6.1.1 Lobi

6.6.1.2 Giri

o circonvoluzioni

6.6.1.3 Solchi

6.6.1.4 Scissure

6.6.2 Tratti

cerebrali e nuclei basali

6.6.2.1 Nuclei

(o gangli) basali

6.6.2.2 Tratti

cerebrali

6.6.2.3 Corpo

striato

6.7 Funzioni

della corteccia cerebrale

6.7.1 Aree

funzionali della corteccia

6.7.1.1 Giro

postcentrale

6.7.1.2 Giro

precentrale

6.7.1.3 Circonvoluzione

trasversa (di Herschl)

6.7.1.4 Lobo

occipitale

6.7.2 Funzioni

sensoriali della corteccia

6.7.3 Funzioni

della corteccia motoria

6.7.3.1 Giro

precentrale

6.7.3.2 Area

motoria secondaria

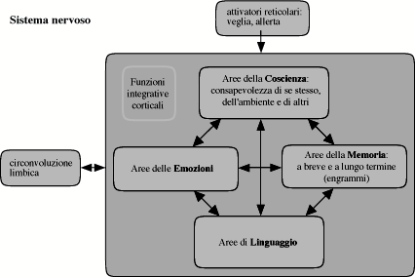

6.7.4 Funzioni

di integrazione della corteccia

6.7.4.1 Coscienza

6.7.4.2 Linguaggio

6.7.4.3 Emozioni

6.7.4.4 Memoria

6.7.5 Specializzazione

degli emisferi cerebrali

6.7.5.1 Emisfero

sinistro

6.7.5.2 Emisfero

destro

6.7.6 Elettroencefalogramma

(EEG)

6.7.7 Onde

e attività

7.0 Vie

sensitive somatiche

7.1 Aree

sensitive

7.2 Pools

principali di neuroni

7.2.1 Neurone

sensitivo

7.2.2 Neurone

della via sensitiva

7.2.3 Neuroni

sensitivi di III ordine

7.3 Incrocio

di vie sensitive

7.4 Vie

di sensibilità tattile e di pressione

8.0 Vie

motrici somatiche

8.1 Aree

motorie - muscoli scheletrici

8.2 Vie

motrici complesse e semplici

8.3 Via

finale comune

8.4 Classificazione

di vie motrici somatiche

8.4.1 Tratti

piramidali

Tratti extrapiramidali

9.0 Modificazioni

nel corso della vita

9.1 Sviluppo

e degenerazione

9.2 Sviluppo

del nevrasse

9.3 Mancanza

di sviluppo

9.4 Sviluppo

di funzioni complesse

9.5 Degenerazione

10.0 Sistema

nervoso centrale e il corpo nell¹insieme

10.1 Regolazione

delle funzioni del corpo

10.2 Integrazione

di informazioni

11.0 Alterazioni

del sistema nervoso centrale

11.1 Lesioni

e malattie

11.2 Incidenti

cerebrovascolari (ictus)

11.3 Paralisi

cerebrale

11.4 Demenza

11.5 Disordini

convulsivi

1.0 Nessi

del SNC

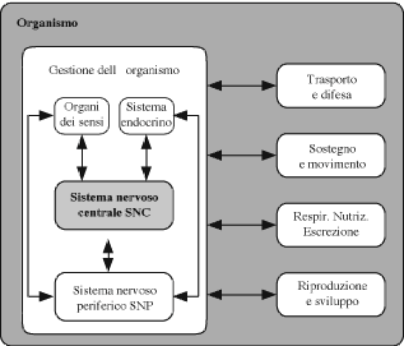

Il sistema nervoso centrale nell¹organismo: connesso

tramite gli organi dei sensi, il sistema endocrino e il sistema nervoso

periferico con gli altri sistemi dell¹organismo.

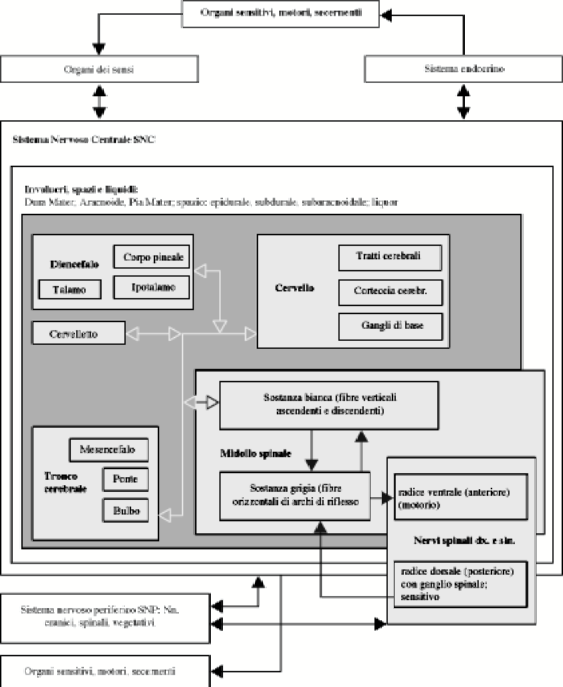

2.0 Struttura del SNC

3.0 Involucri

dell¹encefalo e del midollo spinale

Involucri, meningi.

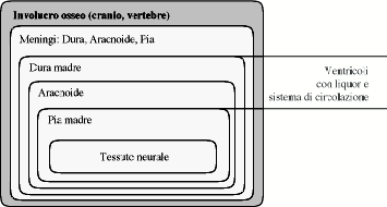

3.1 Involucri

protettivi

(fig. 12-2)

- Il

rivestimento esterno è l¹osso; le ossa del cranio racchiudono l¹encefalo e le

vertebre circondano il midollo spinale.

- Il

rivestimento interno è dato dalle meningi; le meningi spinali continuano

caudalmente, entro il canale vertebrale, al di là del termine del midollo

spinale.

3.2 Meningi

Tre strati membranosi: dura mater, aracnoidee, pia

mater.

(fig. 12-3)

3.2.5 Dura mater

Tessuto connettivo fibroso denso; nel cranio, lo

strato esterno ha funzione di endostio; ha tre importanti dipendenze:

- Falce

cerebrale: lamina che si protende tra i due emisferi cerebrali nella scissura

longitudinale.

- Seni

durali - vene e parete fibrosa pura che raccolgono il sangue rifluente

dell¹encefalo per riportalo al cuore: seno sagittale superiore - è uno dei seni

durali.

- Falce

cerebellare - si insinua per breve tratto fra i due emisferi del cervelletto.

Tentorio cerebellare - separa il cervelletto dal cervello.

3.2.2 Aracnoide

- Membrana

molto sottile e delicata, strato a tela di ragno tra pia e dura mater.

3.2.3 Pia

mater

Strato più interno, trasparente, che aderisce

perfettamente alla superficie dell¹encefalo:

- del

midollo spinale: è la membrana vascolare; caudalmente al midollo spinale

concorre a formare una corda fibrosa sottile - filum terminale - che

va a fissarsi sul coccige.

3.2.4 Meningi

Tra le meningi e attorno a esse esistono diversi

spazi:

- Spazio

epidurale tra la dura mater e la superficie interna delle ossa della volta

cranica

nell¹adulto

- e tra tutta la dura spinale e le vertebre; contiene cuscinetti adiposi e

vasi.

- Spazio

subdurale - tra la dura e l¹aracnoide; contiene un liquido sieroso lubrificante

- Spazio

subaracnoidale - tra l¹aracnoide e la pia mater; contiene una significativa

quantità di liquido cerebrospinale.

4.0 Liquido

cerebrospinale (liquor)

Funzioni, spazi, formazione e circolazione.

4.1 Funzioni

- Supporto

e protezione.

- Riserva

di liquido circolante, che è regolato per rilevare modificazioni dell¹ambiente

interno.

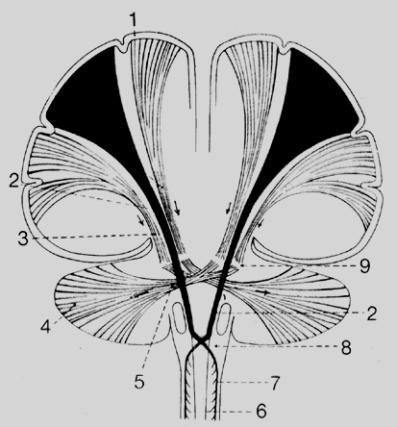

4.2 Spazi

che lo contengono

- Liquido

cerebrospinale - si trova nello spazio subaracnoidale attorno al cervello e al

midollo spinale, ma anche dentro le cavità ventricolari e il canale centrale

del midollo.

- Ventricoli

- spazi pieni di liquor contenuti nel cervello; quattro ventricoli cerebrali

(fig.

12-4).

- Primo e

secondo ventricolo (ventricoli laterali) - uno in ciascun emisfero cerebrale.

- Terzo

ventricolo - cavità ristretta e verticale tra le due masse del talamo.

- Quarto

ventricolo - sottile cavità a base romboidale tra cervelletto e superficie

dorsale del tronco.

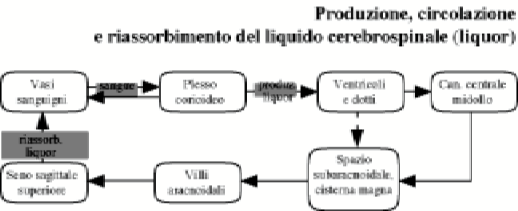

4.3 Formazione

e circolazione del liquido cerebrospinale

(fig. 12-5)

- Formatosi

per separazione di liquido dal plasma sanguigno a livello dei plessi corioidei.

- Il

liquido passa dai ventricoli laterali nel terzo ventricolo per mezzo dei fori

interventricolari di Monroe.

- Dal

terzo ventricolo passa nel quarto per mezzo dell¹acquedotto di Silvio.

- Dal

quarto ventricolo può passare in due diversi compartimenti:

- Parte

del liquido può entrare nel canale centrale del midollo spinale.

- Altro

liquido esce dal quarto ventricolo attraverso tre aperture della sua volta e

passa nella cisterna magna, uno spazio che è in continuità col rimanente spazio

subaracnoidale.

- Il

liquor circola nello spazio subaracnoidale e viene poi drenato nei seni venosi

della dura per mezzo dei vasi dei villi aracnoidali.

5.0 Midollo

spinale

Struttura e funzione.

5.1 Struttura

del midollo spinale

(fig. 12-6)

- Contenuto

nel canale vertebrale dal grande forame occipitale fino al margine inferiore

della prima vertebra lombare.

- Di forma

cilindrica-ovale che si restringe all¹estremità caudale.

- Ha due

rigonfiamenti, uno nella regione cervicale e uno nella regione lombare.

- La

fessura mediana anteriore e il solco mediano posteriore sono due docce di cui

l¹anteriore è la più profonda e ampia.

5.1.1 Radici

nervose

Fibre dorsali e ventrali.

5.1.1.1 Fibre

delle radici dorsali

- Portano

informazioni sensitive al midollo spinale.

- Gangli

delle radici dorsali - sede del protoneurone delle vie sensitive del midollo

(contengono neuroni unipolari destinati alla sostanza grigia del midollo

spinale o del bulbo).

5.1.1.2 Fibre

della radice ventrale

- Portano

informazioni fuori del midollo spinale.

- I

neuroni di origine sono multipolari e si trovano nella sostanza grigia del

midollo spinale.

5.1.2 Interneuroni

Sono situati nella parte centrale della sostanza

grigia del midollo spinale.

5.1.3 Nervi

spinali

33 o 34 paia di nervi misti si formano per l¹unione

delle radici ventrali e dorsali.

5.1.4 Materia

grigia

- Estesa

per tutta la lunghezza del midollo.

- È

prevalentemente formata dal pericarione dagli interneuroni e dai neuroni

motori.

- In

sezioni trasversali presenta la forma della lettera H con due braccia o corna

anteriori e due posteriori e una coppia di corni laterali.

5.1.5 Materia

bianca

- Circonda

la sostanza grigia ed è divisa, in ciascuna metà del midollo, in tre funicoli:

anteriore, laterale e posteriore.

- Ciascun

funicolo consta di vari fasci di assoni suddivisi in tratti.

- Il nome

dei tratti spinali indica la sede del tratto, la struttura in cui gli assoni

hanno origine e la struttura nella quale terminano.

5.2 Funzione

del midollo spinale

- Centri

di tutti i riflessi spinali; i

centri per i riflessi sono localizzati nella sostanza grigia del midollo.

- Fornisce

due vie di conduzione da e per il cervello:

- Tratti

ascendenti - conducono impulsi dal midollo al cervello.

- Tratti

discendenti - conducono impulsi dal cervello al midollo spinale.

5.2.1 Tratti

I tratti sono formati da fasci di assoni.

Essi sono organizzazioni strutturali e funzionali di

fibre nervose:

- Strutturale

- tutti gli assoni di un tratto hanno origine nella stessa struttura e

terminano in una struttura comune.

- Funzionale

- tutti gli assoni di un tratto sono al servizio della medesima funzione

generale.

5.2.1.1 Importanti

tratti ascendenti (sensitivi) (fig. 12-7)

- Tratti

spinotalamici laterali - sensibilità tattile protopatica (cruda), sensibilità

termica e dolorifica.

- Tratti

spinotalamici anteriori - sensibilità tattile protopatica e di pressione.

- Fascicoli

gracile e cuneato - sensibilità tattile discriminata e propriocettiva

cosciente.

- Tratti

spinocerebellari - propriocettiva incosciente.

5.2.1.2 Importanti

tratti discendenti (motori) (fig. 12-7)

- Tratti

corticospinali laterali - movimenti volontari della metà controlaterale del

corpo.

- Tratti

corticospinali anteriori - movimenti volontari della metà omolaterale del

corpo.

- Tratti

reticolospinali laterali - trasmettono impulsi facilitatori ai neuroni motori

inferiori.

- Tratti reticolospinali mediali - impulsi inibitori

ai neuroni motori inferiori.

- Tratti rubrospinali - impulsi che coordinano i

movimenti del corpo e il mantenimento della postura.

6.0 Encefalo

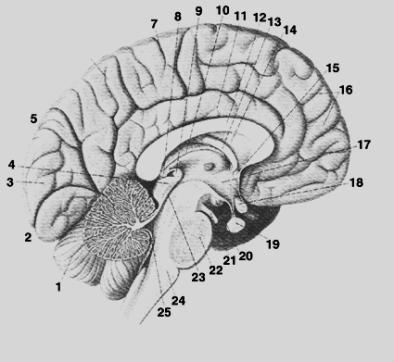

1) Cervelletto 9) Scissura posteriore 17) Terzo ventricolo

2) Solco

calcarino 10) Plesso 3o ventricolo 18) Chiasma ottico

3) Lobo

occipitale 11) Ghiro cingolato 19) Ipofisi

4) Lamina

tettale 12) Corpo calloso 20) Corpo mamillare

5) Solco

parieto-occipitale 13) Fornice 21) N. oculomotorio

6) Lobo

parietale 14) Setto pellucido 22) Conte

7) Solco

centrale 15) Scissura anteriore 23) Acquedotto

8) Ghiand.

pineale (epifisi) 16) Lobo frontale 24) Medulla oblongata

25) Quarto ventricolo

6.1 Strutture

del tronco cerebrale

(fig. 12-9)

6.1.1 Midollo

allungato (Bulbo)

- È la

parte più caudale del tronco.

- È lungo

pochi centimetri ed è separato dal ponte per mezzo di un solco trasversale.

- Formato

da sostanza bianca e da un reticolo di sostanza grigia e bianca denominato

³formazione reticolare².

- Piramidi:

due colonne sporgenti di sostanza bianca sulla superficie ventrale del bulbo;

sono formate dalle fibre dei tratti corticospinali (piramidali).

- Olive:

sporgenza situate ai lati delle piramidi.

- Nuclei:

gruppi di neuroni situati entro la formazione reticolare.

6.1.2 Ponte

- Situato

cranialmente al bulbo e caudalmente al mesencefalo.

- Composto

da sostanza bianca e dalla formazione reticolare.

6.1.3 Mesencefalo

- Localizzato

tra ponte e diencefalo; detto anche cervello medio.

- Composto

da materia bianca e dalla formazione reticolare.

- Comprende

i peduncoli cerebrali che conducono impulsi tra mesencefalo e cervello.

Corpi quadrigemini - Lamina dorsale del mesencefalo:

- Presentano

due coppie di collicoli, i superiori e gli inferiori.

- Sono

situati davanti al cervelletto.

- I

collicoli inferiori contengono centri delle vie acustiche.

- I

collicoli superiori contengono centri visivi.

- Il

nucleo rosso è detto ³substantia nigra²: gruppi di neuroni coinvolti nel

controllo muscolare.

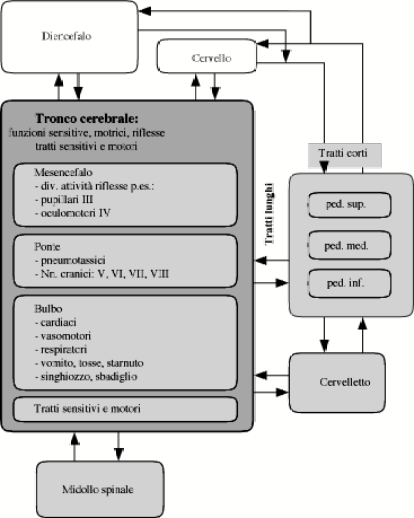

6.2 Funzioni

del tronco cerebrale

- Presiede

a funzioni sensitive, motorie e ai riflessi.

- Tratti

spinotalamici - attraversano il tronco cerebrale.

- Fascicoli

(gracile e cuneato) e tratti spinoreticolari: tratti sensitivi i cui assoni

terminano nella sostanza grigia del tronco cerebrale.

- Tratti

corticospinali e reticolospinali: due dei principali tratti presenti nella

sostanza bianca del tronco cerebrale.

Nuclei del Bulbo - contengono centri dei riflessi:

- Di

primaria importanza: centri cardiaci, vasomotori, respiratori.

- D¹importanza

non vitale: vomito, tosse, starnuto.

- Ponte:

contiene centri per riflessi mediali al V, VI, VII, VIII paio di nervi cranici

e dai centri pneumotassici che concorrono alla regolazione del respiro.

- Mesencefalo

- contiene centri per riflessi controllati da alcuni nervi cranici (III e IV

paio).

6.3 Struttura

del cervelletto

(fig. 12-10)

- Per le

dimensioni è la seconda parte dell¹encefalo.

- Localizzato

nella fossa cranica posteriore; la scissura trasversa lo separa dal cervello.

- La

sostanza grigia forma la corteccia: la sostanza bianca prevale internamente.

- Arbor

vitae - nome con cui ci si riferisce alla sostanza bianca cerebrale; ha morfologia

che ricorda quella delle venature d¹una foglia.

- Il

cervelletto ha numerosi solchi e lamine disposte trasversalmente all¹asse

sagittale.

- Macroscopicamente

presenta il verme in posizione mediana e due emisferi ai suoi lati.

6.3.1 La

sostanza bianca

Si trova internamente e consta di tratti corti o

lunghi.

- Tratti

corti: conducono impulsi dai neuroni situati nella corteccia cerebrale ai

neuroni che formano i nuclei immersi nella sostanza bianca del cervelletto.

- Tratti

lunghi - conducono impulsi da e per il cervelletto; le fibre entrano o escono

percorrendo una delle tre coppie di peduncoli cerebrali:

- Peduncoli

cerebrali inferiori - composti principalmente di tratti che entrano nel

cervelletto dal bulbo e dal midollo spinale.

- Peduncoli

cerebrali medi - composti quasi interamente da tratti che entrano nel

cervelletto dal ponte.

- Peduncoli

cerebrali superiori - composti principalmente da tratti dei nuclei dentati del

cervelletto che, attraverso il nucleo rosso del mesencefalo, sono destinati a raggiungere

il talamo.

6.3.2 Nuclei

dentati

- Importante

coppia di nuclei cerebrali localizzati ciascuno in un emisfero.

- Nuclei

connessi col talamo e con le aree motorie della corteccia cerebrale da tratti

nervosi.

- Per

mezzo di tratti il cervelletto influenza coi suoi impulsi la corteccia motoria

e questa, a sua volta, influenza il cervelletto.

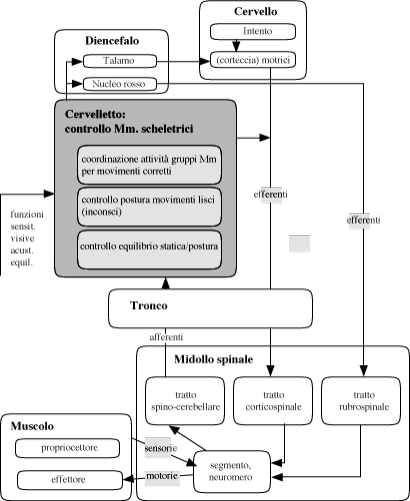

6.4 Funzioni

del cervelletto

Tre funzioni generali, ognuna delle quali è impegnata

nel controllo dei muscoli scheletrici:

- Collabora

con la corteccia cerebrale nell¹esecuzione di movimenti di agilità, coordinando

le attività dei gruppi muscolari.

- Controlla

i muscoli scheletrici per il mantenimento dell¹equilibrio.

- Controlla la postura; opera a livello di subconscio

affinché si ottengano movimenti muscolari lisci (senza scosse o tremori) che

rendono i movimenti efficaci e coordinati.

- Il

cervelletto confronta i comandi motori del cervello con le informazioni inviate

dai propriocettori dell¹apparato locomotore; gli impulsi viaggiano dal

cervelletto sia verso la corteccia cerebrale, sia verso i muscoli per produrre

i movimenti intenzionali (fig. 12-11).

6.5 Diencefalo

(fig.12-12)

- Situato

tra emisferi cerebrali e mesencefalo.

- Consta

di diverse strutture collocate attorno al terzo ventricolo: talamo, ipotalamo,

chiasma ottico, corpo pineale, e altre.

6.5.1 Talamo

- Massa

doppia, ovoidale e liscia; consta di diversi nuclei.

- Ciascuna

massa laterale forma una delle pareti laterali del terzo ventricolo.

- Corpi

genicolati: due dei più importanti nuclei compresi nel talamo; localizzati

nella parte posteriore di ciascuna massa laterale; in rapporto con le vie

ottiche e acustiche.

6.5.2 Chiasma

ottico (acustico)

- Importanti

stazioni di relais per le vie ottiche (i genicolati laterali) e per le vie

acustiche (i genicolati mediali) delle vie che conducono questi impulsi alle

rispettive aree sensoriali specifiche della corteccia cerebrale.

Presiede alle seguenti funzioni primarie:

- Gioca

due ruoli nel meccanismo responsabile delle sensazioni.

- Gli

impulsi consentono il riconoscimento cosciente di sensazioni crude, grossolane,

non discriminate del dolore, della temperatura e del tatto.

- Sui

neuroni talamici si collegano tutti i tipi di impulsi sensoriali prima di

essere ritrasmessi alla corteccia cerebrale; fanno eccezione gli impulsi

olfattivi che raggiungono prima la corteccia e poi il talamo.

- Gioca

una parte nel meccanismo responsabile delle emozioni, associando gli impulsi

afferenti in sensazioni piacevoli o sgradevoli.

- Ha

parte importante nel meccanismo del risveglio.

- Prende

parte a meccanismi che producono movimenti riflessi complessi.

6.5.3 Ipotalamo

Consta di diverse strutture posizionate

ventralmente al talamo.

Forma il pavimento del terzo ventricolo e la

parte inferiore delle pareti laterali.

6.5.3.1 Strutture

preminenti

Situati nell¹ipotalamo sono:

- Nuclei

sopraottici - gruppi pari di neuroni situati al di sopra e ai lati del chiasma

ottico.

- Nuclei

paraventricolari - localizzati nello spessore delle pareti del terzo

ventricolo.

- Corpi

mammillari - parte posteriore dell¹ipotalamo coinvolta nel circuito che collega

l¹ippocampo col talamo e la corteccia cerebrale (vedi pag. 321).

6.5.3.2 Infundibolo

Il peduncolo che collega l¹ipotalamo col lobo

posteriore dell¹ipofisi:

- Piccola,

ma funzionalmente importante area del cervello, presiede a diverse funzioni

importanti per la sopravvivenza e il benessere.

- È

il legame tra mente e soma.

- È

il legame tra sistema nervoso e sistema endocrino.

6.5.3.3 Funzioni

dell¹ipotalamo

- Regolatore

e coordinatore delle attività del sisterma vegetativo.

- Principale

stazione di relais tra la corteccia cerebrale e i centri vegetativi inferiori;

parte essenziale della via per mezzo della quale le emozioni possono esprimere

sé stesse nel cambiamento delle funzioni del corpo.

- Sintetizza

gli ormoni secreti dal lobo posteriore dell¹ipofisi e gioca un ruolo essenziale

nel mantenimento dell¹equilibrio idrico.

- Alcuni

suoi neuroni funzionano come ghiandole endocrine.

- Svolge

un ruolo fondamentale nei seguenti meccanismi:

-

risveglio;

-

regolazione appetito;

-

mantenimento della temperatura corporea nella norma.

6.5.4 Corpo

pineale

- Situato

al di sopra dei corpi quadrigemini del mesencefalo.

- Coinvolto

nella regolazione dell¹orologio biologico del corpo.

- Produce

alcuni ormoni - uno dei più notevoli è la melatonina.

6.6 Struttura

del cervello (telencefalo)

6.6.1 Corteccia

cerebrale

- Materia

grigia; forma la superficie esterna ed è dotata di sei strati di neuroni.

- La parte

più sviluppata e più craniale dell¹encefalo; consiste degli emisferi cerebrali

destro e sinistro; ciascun emisfero è suddiviso in cinque lobi (fig. 12-13).

6.6.1.1 Lobi

- Lobo

frontale.

- Lobo

parietale.

- Lobo

temporale.

- Lobo

occipitale.

- Insula

(isola di Reil).

6.6.1.2 Giri

o circonvoluzioni

Se ne danno qui alcuni nomi: giro precentrale; giro

postcentrale; giro del cingolo; giro dell¹ippocampo.

6.6.1.3 Solchi

Docce profonde.

6.6.1.4 Scissure

Le docce più profonde che suddividono ciascun

emisfero cerebrale in lobi; le scissure principali sono:

- Scissura

longitudinale (interemisferica) - è la più profonda; separa gli emisferi uno

dall¹altro.

- Solco

centrale (scissura del Rolando) - doccia tra i lobi frontale e parietale.

- Scissura

parieto-occipitale: separa il lobo occipitale dal lobo parietale.

6.6.2 Tratti

cerebrali e nuclei basali

Nuclei, tratti e corpo striato.

6.6.2.1 Nuclei

(o gangli) basali

Masse di sostanza grigia isolate all¹interno della

sostanza bianca di ciascun emisfero; comprendono:

- Il

nucleo caudato.

- Il

nucleo lenticolare (formato dal putemen e dal globo pallido).

- Il

nucleo amigdaloideo.

6.6.2.2 Tratti

cerebrali

Formati da fibre della sostanza bianca; se ne

distinguono di tre tipi (fig.

12-14).

- Tratti

di proiezione - assoni del complesso di fibre talamocorticali e delle fibre

discendenti del sistema motore (tratti piramidale ed extrapiramidale)

- Tratti

di associazione: vi sono numerosi tratti che collegano tra loro circonvoluzioni

diverse d¹uno stesso emisfero.

- Tratti

commessurali: si estendono da una circonvoluzione di un emisfero alla

circonvoluzione corrispondente dell¹emisfero controlaterale; formano il corpo

calloso e le commessure anteriore e posteriore.

6.6.2.3 Corpo

striato

Formato dal nucleo caudato, dalla capsula interna e

dal nucleo lenticolare.

6.7 Funzioni

della corteccia cerebrale

6.7.1 Aree

funzionali della corteccia

Alcune aree della corteccia sono preminentemente

impegnate in particolari funzioni.

6.7.1.1 Giro

postcentrale

Principale area sensitiva somatica generale, riceve

impulsi dai ricettori stimolati da caldo, freddo, tatto.

6.7.1.2 Giro

precentrale

Principale area motrice somatica; gli impulsi che

hanno origine in quest¹area discendono lungo i tratti motori e stimolano i

muscoli scheletrici.

6.7.1.3 Circonvoluzione

trasversa (di Herschl)

Area uditiva primaria.

6.7.1.4 Lobo

occipitale

Aree visive primarie.

6.7.2 Funzioni

sensoriali della corteccia

- Sensibilità

somatica - sensibilità tattile, di pressione, della temperatura, propriocettiva

e simili, che richiedono complessi organi di senso.

- La

corteccia contiene una ³mappa² sensitiva somatica del corpo.

- Le

informazioni inviate alle aree sensitive primarie sono poi inviate alle aree

sensitive di associazione e anche ad altre parti del cervello.

- Le

informazioni sensitive vengono confrontate e valutate; la corteccia integra

frazioni separate di informazioni in una percezione d¹insieme.

6.7.3 Funzioni

della corteccia motoria

Per effettuare movimenti normali devono entrare in

funzione diverse parti del sistema nervoso.

6.7.3.1 Giro

precentrale

Area motoria somatica primaria; controlla singoli

muscoli.

6.7.3.2 Area

motoria secondaria

Situata nel giro immediatamente anteriore al giro

precentrale; attiva simultaneamente

gruppi di muscoli.

6.7.4 Funzioni

di integrazione della corteccia

6.7.4.1 Coscienza

- Stato di

consapevolezza di sé, dell¹ambiente circostante e dell¹esistenza di altri.

- Dipende

dall¹attivazione dei neuroni corticali ad opera di impulsi che li raggiungono

attraverso il sistema reticolare attivatore.

Sul funzionamento della coscienza sappiamo poco o

niente. Certo è solo che la minima parte di funzioni corporee e gestionali é

accessibile al cosciente (sensitive e effettuate) e che la maggior parte si

svolge nell¹²inconscio².

Sul sistema reticolare attivatore i concetti correnti

sono due:

- Funziona

come sistema di risveglio per la corteccia cerebrale.

- Il suo

funzionamento è essenziale per mantenere lo stato di allerta e di coscienza.

6.7.4.2 Linguaggio

- Capacità

di parlare e di scrivere parole e capacità di comprendere il linguaggio scritto

e parlato.

- Centri

del linguaggio - aree nei lobi frontale, parietale e temporale.

- Nel 90%

delle persone i centri del linguaggio sono localizzati nell¹emisfero sinistro;

nel restante 10% trovansi nell¹emisfero destro o in entrambi.

- Afasie -

lesioni dei centri del linguaggio.

Sul funzionamento linguistico sappiamo poco o niente.

6.7.4.3 Emozioni

- L¹esperienza

soggettiva e le espressioni oggettive dell¹emotività coinvolgono il

funzionamento del sistema limbico.

Sul funzionamento delle emozioni sappiamo poco o

niente.

Sistema limbico - noto anche come ³il cervello delle

emozioni²:

- Molte

delle strutture del sistema limbico si trovano sulla superficie mediale del

cervello e sono: il giro del cingolo e l¹ippocampo.

- Queste

aree hanno connessioni primarie con altre parti del cervello come: talamo,

fornice, nuclei settali, nucleo amigdaloideo e ipotalamo.

6.7.4.4 Memoria

- Una

delle quattro attività cerebrali principali.

- La

corteccia è capace di immagazzinare e riutilizzare sia la memoria a breve sia

quella a lungo termine.

- Tra le

aree responsabili della memoria a lungo e a breve termine vi sono i lobi

temporali, parietali e occipitali.

- Engrammi

- Tracce strutturali nella

corteccia, espressioni della memoria a lungo termine.

- Il sistema

limbico del cervello gioca un ruolo chiave nelle funzioni della memoria.

Sul funzionamento della memoria non esistono modelli

approvati: non si sa come facciamo a memorizzare un numero telefonico.

6.7.5 Specializzazione

degli emisferi cerebrali

Gli emisferi destro e sinistro del cervello si

specializzano in funzioni differenti; tuttavia, entrambi i lati del cervello di

una persona normale comunicano tra loro per adempiere a funzioni complesse.

Certi autori spiegano così la specializzazione degli

emisferi:

- l¹emisfero

sinistro è specializzato nelle funzioni del tempo (susseguenza di percezioni e

azioni) mentre

- l¹emisfero

destro è specializzato nella percezione e attivazione contemporanea di stimoli.

6.7.5.1 Emisfero

sinistro (consentivo)

È responsabile

delle:

- Funzioni

del linguaggio.

- È

dominante per il controllo delle mani nei movimenti fatti insieme da entrambe,

e in quelli consecutivi o sequenziali.

6.7.5.2 L¹emisfero

destro (coordinato)

È responsabile della:

- Percezione

di certi tipi di stimoli acustici (p.es. accordi musicali).

- Percezione

tattile.

- Percezione

e visualizzazione delle correlazioni spaziali tutte.

- Esecuzione

contemporanea di diverse azioni (coordinazione).

6.7.6 Elettroencefalogramma

(EEG)

Registrazione dei potenziali elettrici del cervello -

consistono in onde registrate facendo uso di elettrodi sistemati su punti

diversi del cranio.

6.7.7 Onde

e attività

In base alla frequenza e all¹ampiezza si

differenziano quattro tipi di onde (fig. 12-20).

- Onde

beta - frequenza > 13 Hz e voltaggio relativamente basso; ³onde da attività

cerebrale².

- Onde

alfa - frequenza tra 8 e 13 Hz e voltaggio relativamente basso; ³onde da

relax².

- Onde

teta - frequenza da 4 a 7 Hz e voltaggio basso; ³onde da assopimento².

- Onde

delta - frequenza < 4 Hz e voltaggio alto; ³onde da sonno profondo².

7.0 Vie

sensitive somatiche

7.1 Aree

sensitive

Affinché la corteccia cerebrale possa adempiere alle

sue funzioni sensoriali, prima di tutto devono giungere informazioni dai

recettori periferici alle aree sensitive della corteccia, tramite le vie

sensitive del nevrasse (fig. 12-21).

7.2 Pools

principali di neuroni

Sono da considerare tre pools principali di neuroni.

7.2.1 Neurone

sensitivo

(Protoneurone) conduce impulsi dalla periferia (il

pericario ha sede nei gangli spinali) al sistema nervoso centrale.

7.2.2 Neurone

della via sensitiva

(Deutoneurone)

- Ha sede

nel midollo spinale o nel tronco cerebrale e invia i propri assoni al talamo.

- Il

pericario e i dendriti del deutoneurone si trovano nella sostanza grigia del

midollo spinale o in alcuni nuclei del tronco cerebrale.

- Gli

assoni si impegnano nei tratti ascendenti che percorrono il midollo spinale e

attraversano il tronco cerebrale per terminare nel talamo, dove fanno sinapsi

coi dendriti o col pericario del III gruppo di neuroni sensitivi.

7.2.3 Neuroni

sensitivi di III ordine

- Conducono

impulsi dal talamo al giro postcentrale del lobo parietale.

- I fasci

di assoni dei neuroni di III ordine formano le vie talamocorticali.

- Tali

assoni attraversano la capsula interna per raggiungere la corteccia cerebrale.

7.3 Incrocio

di vie sensitive

Le vie sensitive destinate alla corteccia cerebrale

sono crociate come pure le corrispondenti vie motrici (vedi anche tratti

piramidali):

1) Corteccia cerebrale 4) Cervelletto 7)

Tratto corticospinale piramidale laterale

2) Fibre corticospinali 5) Peduncolo med. 8) Incrocio

piramidale motorio

3) Fibre corticopontine 6) Tratto cortic. pir. 9) Nuclei del

ponte

7.4 Vie

di sensibilità tattile e di pressione

Due sono le vie che conducono gli impulsi della

sensibilità tattile e della pressione:

Il sistema del lemnisco mediale.

- Consta

di tratti che hanno formato i fascicoli gracile e cuneato nel midollo spinale e

che hanno fatto relais sui neuroni di II ordine dei nuceli del Goll e di

Burdach del bulbo.

- Gli

assoni di questi neuroni di II ordine si decussano nel bulbo e divengono

ascendenti formando il lemnisco mediale.

- Funzioni

- trasmettere impulsi della sensibilità tattile discriminata e della pressione

oltre alla sensibilità propriocettiva (cinestesica) cosciente.

Vie spinotalamiche - provvedono alla trasmissione

della sensibilità tattile, non discriminata,e della pressione.

8.0 Vie

motrici somatiche

8.1 Aree

motorie - muscoli scheletrici

Affinché la corteccia cerebrale possa espletare le

sue funzioni motorie, gli impulsi devono essere condotti dalle aree motorie

fino ai muscoli scheletrici percorrendo le vie motrici somatiche.

8.2 Vie

motrici complesse e semplici

Il sistema motorio è costituito da neuroni che

conducono impulsi dal sistema nervoso centrale ai muscoli scheletrici; alcune

delle vie motrici sono alquanto complesse, altre sono molto semplici.

8.3 Via

finale comune

Principio della via finale comune - principio cardine

delle vie motrici somatiche; solo una via finale comune, l¹insieme dei neuroni

inferiori del sistema motore, conduce gli impulsi direttamente ai muscoli

scheletrici.

8.4 Classificazione

di vie motrici somatiche

Le vie motrici somatiche possono essere classificate

in due modi: tratti piramidali e tratti extrapiramidali (fig. 12-22).

8.4.1 Tratti

piramidali

Organizzano una via motrice diretta corticospinale.

- Circa

3/4 delle fibre si decussano a livello del bulbo, discendono nel midollo

spinale come tratto corticospinale crociato e contraggono sinapsi coi neuroni

inferiori controlaterali all¹emisfero cerebrale di origine.

- Circa

1/4 delle fibre non decussa nel bulbo, ma decussa poi, in prevalenza nel

midollo, segmento per segmento; poche fibre restano omolaterali ai neuroni superiori

di origine.

8.4.2 Tratti

extrapiramidali

Organizzano una via motrice multineuronale i cui

effetti, in ultima analisi, si scaricano anch¹essi sui neuroni motori

inferiori.

- Comprendono

tutti gli altri tratti motori ad eccezione dei piramidali.

- Nell¹ambito

dell¹encefalo, organizzano importanti circuiti di relais tra aree motorie della

corteccia, nuclei basali, talamo, cervelletto e formazione reticolare del

tronco cerebrale.

- Nell¹ambito

del midollo spinale, i tratti più importanti sono i tratti reticolospinali.

- Gli

impulsi che percorrono le vie extrapiramidali sono responsabili della

produzione di attività motorie d¹insieme e automatiche.

- La

conduzione lungo i tratti extrapiramidali ha un ruolo importante anche nelle

reazioni motorie a input emotivi.

- Programma

motorio - insieme di comandi coordinati che controllano le attività motorie

programmate, mediate dalle vie extrapiramidali.

9.0 Modificazioni

nel corso della vita

9.1 Sviluppo

e degenerazione

Le più ovvie modificazioni cui è soggetto il sistema

nervoso centrale nel corso della vita sono lo sviluppo e la degenerazione.

9.2 Sviluppo

del nevrasse

Lo sviluppo del nevrasse ha inizio già nell¹utero

materno.

9.3 Mancanza

di sviluppo

Il mancato sviluppo risulta evidente nei neonati per

la mancanza delle funzioni integrative complesse.

- Linguaggio

- Memoria

- Comprensione

delle correlazioni spaziali

- Attitudini

motorie più complesse.

9.4 Sviluppo

di funzioni complesse

Le funzioni complesse si sviluppano nel corso del

raggiungimento dell¹età adulta.

9.5 Degenerazione

Nell¹età avanzata - degenerazione dei tessuti.

- Degenerazione

grave - incapacità di adempiere alle funzioni complesse.

- Degenerazione

lieve - perdita temporanea della memoria o difficoltà nell¹esecuzione di

compiti motori complessi.

10.0 Sistema

nervoso centrale e corpo nell¹insieme

10.1 Regolazione

funzioni del corpo

Il sistema nervoso centrale funge da regolatore

fondamentale delle funzioni del corpo; essenziale per la sopravvivenza.

10.2 Integrazione

di informazioni

Il sistema nervoso centrale è capace di integrare

frammenti di informazioni provenienti da tutto il corpo, dare ad esse un senso,

prendere decisioni.

11.0 Alterazioni

del sistema nervoso centrale

Lesioni, incidenti, paralisi, demenza, convulsioni.

11.1 Lesioni e

malattie

I neuroni vengono definitivamente distrutti da

lesioni o da malattie.

11.2 Incidenti

cerebrovascolari (ictus)

Emorragia cerebrale o blocco del circolo sanguigno

(per embolo o trombo).

- Un danno

che colpisce aree motorie del cervello determina una paralisi che interessa il

lato del corpo controlaterale alla sede della lesione.

- Emiplegia

- paralisi di un intero lato del corpo.

11.3 Paralisi

cerebrale

Malattia spastica dell¹infanzia dipendente da un

danno ai tessuti cerebrali.

- Danno

permanente e non progressivo nelle aree di controllo motorio del cervello,

presente alla nascita o subito dopo e permanente per il resto della vita.

- Cause

possibili - infezioni prenatali o malattie della madre, traumi meccanici alla

testa del feto durante il parto, veleni che danneggiano i nervi, anossia

cerebrale o altri fattori.

- Paralisi

spastica - paralisi caratterizzata da contrazioni involontarie dei muscoli

colpiti: quattro tipi:

- Emiplegia

- paralisi di un intero lato del corpo.

- Paraplegia

- paralisi di entrambi gli arti inferiori.

- Triplegia

- paralisi di entrambi gli arti inferiori e di un arto superiore.

- Tetraplegia

- paralisi di tutti e quattro gli arti.

11.4 Demenza

- Termine

generico per indicare varie malattie degenerative che hanno per risultato la

distruzione di neuroni cerebrali che compromettono la materia, la durata

dell¹attenzione, le capacità intellettive, la personalità e il controllo

motorio.

- Malattia

di Alzheimer - demenza dovuta a lesioni che si sviluppano nella corteccia

cerebrale nell¹età media della vita; causa non esattamente nota e trattamenti

terapeutici non efficaci.

- Malattia

di Huntington - malattia ereditaria caratterizzata da corea (un¹attività

motoria incoercibile e senza un fine determinato - una discinesia); progredisce

fino alla demenza e alla morte.

- Sindrome

di immunodeficienza acquisita (AIDS) - neuroni infettati da virus HIV il quale

causa degenerazione progressiva dei tessuti cerebrali, quindi demenza.

11.5 Disordini

convulsivi

Anomalia comune del sistema nervoso con crisi di

contrazioni tonico-cloniche; brusca accensione di attività neuronali abnormi:

- Le

convulsioni possono essere gravi o lievi

- Epilessia

- episodi convulsi cronici a causa ignota; trattabili con farmaci

anticonvulsivanti

- Elettroencefalografia

(EEG) - metodo per diagnosticare e valutare l¹epilessia e altri disordini

convulsivi.

Pics properties

executed

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |