|

|

Medicina popolareper autodidatti

agosto 8, 2005 |

|

Indice della pagina 1.0 Cellule nervose 2.0 Nervi e tratti 3.0 Riparazione delle fibre nervose 4.0 Funzionamento di cellule nervose 5.0 Impulsi nervosi 6.0 Potenziale d¹azione 7.0 Trasmissione sinaptica 8.0 Neurotrasmettitori 9.0 Modificazioni nel corso della vita 10.0 Quadro generale 11.0 Meccanismi di malattia |

AF 3.11 Cellule nervose

NeuroniAnatomia neurologica © Peter Forster Bianca Buser Secondo Thibodeau & Patton Pagine correlate: MmP 19.1

|

INDICE: Cellule nervose

AF 3.11

1.0 Cellule

nervose

1.1 Cellula

nervosa tipo

1.2 Neuroglia

1.2.1 Astrociti

1.2.2 Microglia

1.2.3 Cellule

ependimali

1.2.4 Oligodendrociti

1.2.5 Cellule

di Schwann

1.3 Neuroni

1.3.1 Neurofibrille

1.3.2 Corpi

di Nissl

1.3.3 Dendriti

1.3.4 Assone

1.4 Classificazione

dei neuroni

1.5 Arco

riflesso

2.0 Nervi

e tratti

2.1 Nervi

2.2 Tratti

2.3 Materia

bianca

2.4 Materia

grigia

2.5 Nervi

misti

3.0 Riparazione

delle fibre nervose

3.1 Proliferazione

3.2 Riparazione

SNP

3.3 Condizioni

di riparazione SNP

3.4 Stadi

di riparazione SNP

3.5 Riparazione

nel SNC

4.0 Funzionamento

di cellule nervose

4.1 Neurone

4.2 Sequenza

dei neuroni

5.0 Impulsi

nervosi

5.1 Potenziale

di membrana

5.2 Potenziale

di riposo (PR)

5.3 Potenziali

locali

6.0 Potenziale

d¹azione

6.1 Potenziale

d¹azione

6.2 Meccanismo

che provoca un potenziale d¹azione

6.3 Periodo

refrattario

6.4 Conduzione

del potenziale d¹azione

7.0 Trasmissione

sinaptica

7.1 Struttura

della sinapsi

7.2 Meccanismo

della trasmissione sinaptica

7.3 Sommazione

8.0 Neurotrasmettitori

8.1 Neurotrasmettitori

8.2 Classificazione

dei neurotrasmettitori

8.3 Acetilcolina

8.4 Amine

8.5 Amminoacidi

8.6 Neuropeptidi

9.0 Modificazioni

nel corso della vita

9.1 Sviluppo

del tessuto nervoso

9.2 Circuiti

neurali

9.3 Sinapsi

elettriche

9.4 L¹accrescimento

10.0 Quadro

generale

10.1 Neuroni

10.2 Neuroni

sensitivi

10.3 Neuroni

motori

10.4 Effettori

10.5 Neurotrasmettitori

10.6 Memorizzazione,

apprendimento

11.0 Meccanismi

di malattia

11.1 Neurogliali

11.2 Neuronali

11.3 Tumori

maligni

11.4 Tumori

del sistema nervoso centrale

11.5 Tumori

del sistema nervoso periferico

11.6 I tumori gliali

11.7 Neurofibromatosi multipla

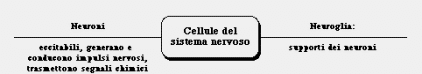

1.0 Cellule

del sistema nervoso

Neuroni e neuroglia.

1.1 Cellula nervosa tipo

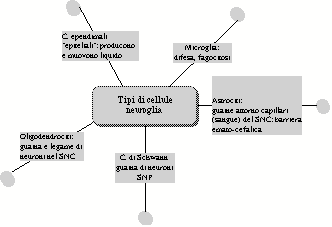

1.2 Neuroglia

Le cellule di neuroglia sono elementi di supporto dei

neuroni.

Cinque principali tipi di neuroglia (fig. 11-2).

1.2.1 Astrociti

- Le

più grandi e numerose cellule di neuroglia dalla forma stellata.

- Formano

guaine attorno ai capillari del SNC che,

per le giunzioni strette fra le

cellule

endoteliali dei capillari costituiscono la barriera emato-encefalica

1.2.2 Microglia

- Cellule

piccole e solitamente quiescenti.

- Nei

tessuti infiammati del SNC, divengono di maggiori dimensioni, si

mobilizzano

e sono capaci di fagocitosi.

1.2.3 Cellule

ependimali

- Somigliano

a cellule epiteliali e formano il sottile strato che tappezza le cavità

ventricolari

del SNC.

- Alcune

producono il liquido contenuto in queste cavità; altre ne permettono la

sua

circolazione.

1.2.4 Oligodendrociti

- Più

piccoli degli astrociti e con pochi prolungamenti.

- Avvolgono

le fibre nervose della sostanza bianca del nevrasse e producono

la loro guaina

mielinica.

1.2.5 Cellule

di Schwann

- Si

trovano soltanto nel sistema nervoso periferico.

- Avvolgono

le fibre dei nervi periferici e formano la loro guaina mielinica.

- Gli intervalli tra le cellule di

Schwann sono denominati nodi di Ranvier.

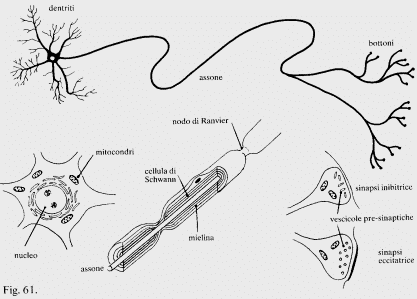

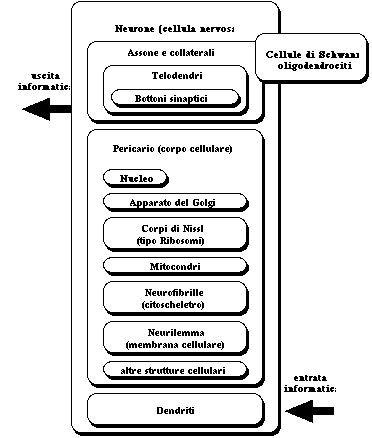

1.3 Neuroni

Cellule eccitabili che danno inizio e poi conducono

gli impulsi che rendono possibili le funzioni del sistema nervoso. (fig. 11-3)

1.3.1 Neurofibrille

- ³Fasci²

di sottili microtubuli e microfilamenti che formano il citoscheletro dei

neuroni

e che, dopo fissazione dei tessuti, appaiono come neurofibrille.

- Il

citoscheletro consente il rapido trasporto di molecole dal pericarione

all¹estremità

terminale

degli assoni e viceversa.

1.3.2 Corpi

di Nissl

- Forniscono

le molecole proteiche necessarie per la trasmissione dell¹impulso

nervoso

da un neurone all¹altro (neurotrasmettitori).

- Forniscono

le proteine per mantenere e rigenerare le fibre nervose.

1.3.3 Dendriti

- Ogni

neurone ha uno o più dendriti che si ricongiungono al corpo cellulare.

- Generano

un potenziale nervoso verso il pericarione dei neuroni.

- Le

estremità distali dei dendriti dei neuroni sensitivi sono ricettrici.

1.3.4 Assone

- Processo

singolo che ha origine dal cono iniziale dell¹assone; spesso è ricoperto

dalla guaina mielinica (fig. 11-4).

- Conduce

impulsi nervosi in direzione centrifuga rispetto al pericarione.

- Le

estremità distali degli assoni sono i teleodendri che terminano con bottoni

sinaptici.

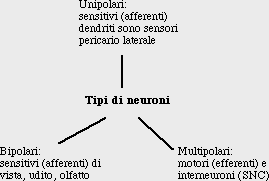

1.4 Classificazione

dei neuroni

Classificazione in base alla struttura - tiene conto

del numero dei processi (fig. 11-5).

- Multipolari un

assone e diversi dendriti

- Bipolari un

assone e un dendrite; un numeroso gruppo di neuroni

- Unipolari dal

corpo cellulare emerge un unico processo che poi si divide quasi

subito

in un assone e in un dendrite.

Classificazione in base alla funzione

- Neuroni afferenti (sensori) conducono

impulsi dai sensori (recettori) tramite il mi- dollo

spinale al cervello;

- Neuroni efferenti (effettori) conducono

impulsi dal cervello o dal midollo spinale

ai

muscoli o alle ghiandole.

1.5 Arco

riflesso

Un circuito per la conduzione di impulsi per e dal

sistema nervoso centrale, con l¹impulso che ha avuto origine nei recettori e

termina sugli effettori.

Arco a tre neuroni:

È il più comune; consistente in neuroni afferenti,

interneuroni, neuroni efferenti (fig. 11-6).

- Neuroni afferenti conducono

impulsi dai recettori al SNC.

- Neuroni efferenti conducono

impulsi dal SNC agli effettori (tessuto muscolare e ghiandole).

- Interneurone: neurone

di relais che connette un neurone afferente (sensibile) con

un efferente (motorio) .

Arco a due neuroni:

La forma più semplice; consistente in un neurone

afferente e in uno efferente.

Sinapsi:

- Sedi ove

gli impulsi nervosi vengono trasmessi da un neurone all¹altro

- Situate

tra il bottone sinaptico di un neurone e i dendriti o corpi cellulari di un

altro neurone.

2.0 Nervi e tratti

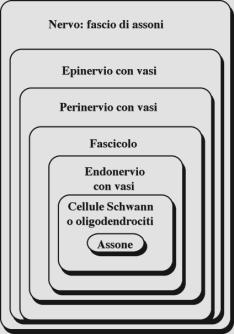

2.1 Nervi

Fasci di fibre nervose periferiche tenute insieme

da diversi strati di tessuto

connettivo (fig. 11-8).

- Endonervio strato

delicato di connettivo fibroso che circonda

ciascuna

fibra nervosa.

- Perinervio tessuto

connettivo che avvolge interi fascicoli di

fibre

nervose.

- Epinervio strato

fibroso che circonda numerosi fascicoli nervosi

e

vasi sanguigni per formare il ³nervo².

2.2 Tratti

Entro il SNC i fasci di fibre nervose sono denominate

tratti invece di nervi.

2.3 Materia

bianca

- SNP nervi mielinici

- SNC tratti mielinici (o vie nervose)

2.4 Materia

grigia

È formata dai corpi cellulari e da fibre amieliniche.

- SNC è organizzata in nuclei

- SNP è organizzata in gangli

2.5 Nervi

misti

Contengono sia fibre sensitive sia motrici

- Nervi

motori nervi

con predominanza di fibre motrici.

- Nervi

sensitivi nervi

con predominanza di fibre sensitive.

3.0 Riparazione

delle fibre nervose

3.1 Proliferazione

I neuroni maturi hanno perduto ogni capacità di

effettuare la divisione cellulare, quindi il danno al tessuto nervoso può

essere permanente.

3.2 Riparazione

SNP

I neuroni hanno limitata capacità di riparare i

propri danni.

3.3 Condizioni

di riparazione SNP

Se il danno non è esteso, i corpi cellulari

(pericarione), i neurilemma sono integri, e non si è formato tessuto

cicatriziale, le fibre nervose possono essere riparate.

3.4 Stadi

di riparazione SNP

Stadi della riparazione di un assone in un neurone

motore periferico:

- Dopo il

danno, il segmento distale di un assone e la corrispondente guaina mielinica

degenerano.

- I

macrofagi rimuovono i detriti.

- Il

restante neurilemma e l¹endonervio formano un tunnel che si estende dalla sede

della lesione all¹effettore.

- Nel

tunnel crescono nuove cellule di Schwann che delimitano la via per la

ricrescita dell¹assone.

- Il

pericarione interessato riorganizza i suoi corpi di Nissl e fornisce le

proteine necessarie ad allungare il restante segmento sano dell¹assone.

- Appare

una ³gemma² di assone.

- Quando

questa ³gemma² raggiunge il tunnel incomincia a crescere.

- Le

cellule del muscolo scheletrico si atrofizzano (se non sottoposte ad adeguato

trattamento fisioterapico) finché non si ristabilisce la connessione nervosa.

3.5 Riparazione

nel SNC

Nel SNC, è impossibile che abbia luogo una

riparazione analoga delle fibre nervose danneggiate.

4.0 Funzionamento

di cellule nervose

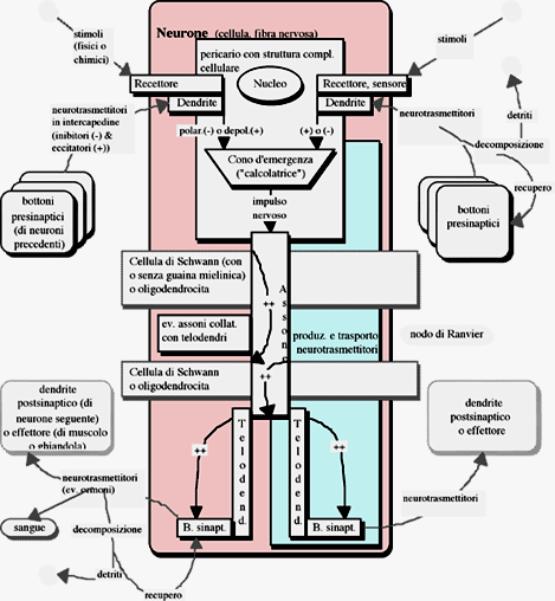

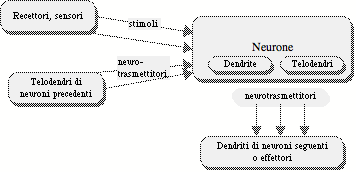

4.1 Neurone

4.2 Sequenza dei neuroni

5.0 Impulsi

nervosi

5.1 Potenziale

di membrana

- Tutte le

cellule viventi mantengono una differenza nella concentrazione di ioni attraverso la membrana.

- Potenziale

di membrana - un modesto eccesso di ioni carichi positivamente all¹esterno

della membrana e un modesto eccesso di ioni carichi negativamente all¹interno

(fig. 11-10).

- La

differenza di carica elettrica è denominata potenziale perché è un tipo di

energia immagazzinata.

- Membrana

polarizzata - una membrana che ha un potenziale di membrana.

- La

grandezza della differenza di potenziale tra le due superfici di una membrana

polarizzata viene misurata in volt (V) o millivolt (mV); il segno del voltaggio

di una membrana indica la carica della superficie interna di una membrana

polarizzata.

5.2 Potenziale

di riposo (PR)

- Potenziale

della membrana plasmatica di un neurone quiescente, che non conduce

impulsi; tipicamente è di -70 mV.

- Il

modesto eccesso di ioni positivi sulla superficie esterna della membrana è

determinato primariamente da meccanismi di trasporto ionico.

- Pompa

sodio-potassio.(fig. 11-11)

- Meccanismo

di trasporto attivo nella membrana plasmatica che trasporta Na+ e K+ in opposte

direzioni e in quantità differenti.

- Si

determina uno squilibrio nella distribuzione di ioni positivi col risultato che

l¹interno comincia a diventare

leggermente negativo rispetto all¹esterno.

- Anche le

caratteristiche di permeabilità selettiva della membrana contribuiscono a

mantenere un modesto eccesso di ioni positivi sulla superficie esterna.

5.3 Potenziali

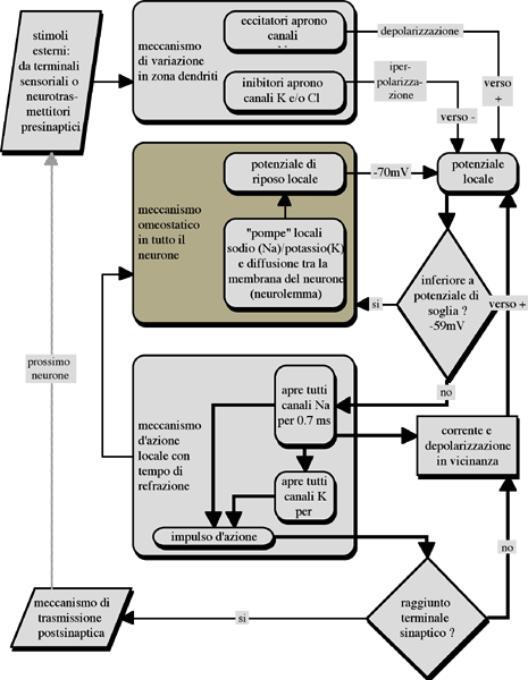

locali

(prevalentemente zona dendriti/pericarione)

- Potenziali

locali - modeste oscillazioni rispetto al potenziale di riposo in una specifica

regione della membrana plasmatica. (fig. 11-13)

- Eccitazione

- quando uno stimolo fa scattare l¹apertura di altri canali Na+, consentendo al

potenziale di membrana di salire verso lo zero (depolarizzazione).

- Inibizione

- quando uno stimolo fa scattare l¹apertura di addizionali canali K+,

aumentando il potenziale di membrana (iperpolarizzazione).

- I

potenziali locali si definiscono potenziali graduati perché l¹ampiezza della

deviazione dal potenziale di riposo è proporzionale all¹intensità dello

stimolo.

6.0 Potenziale

d¹azione

(Prevalentemente zona cono d¹emergenza/assone).

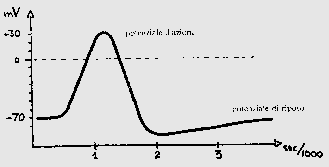

6.1 Potenziale

d¹azione

è il potenziale di membrana di un neurone che conduce

un impulso; noto anche come impulso nervoso.

6.2 Meccanismo

che provoca un potenziale d¹azione (fig. 11-15)

- Quando

uno stimolo adeguato fa scattare l¹apertura di canali Na+, consentendo al Na+

di diffondersi rapidamente all¹interno della cellula, provocando una depolarizzazione

locale.

- Quando

viene raggiunto il potenziale di soglia si aprono canali addizionali di Na+ e

questo entra nelle cellule, provocando ulteriore depolarizzazione.

- Il

potenziale d¹azione è una risposta tipo tutto-o-nulla.

- Canali

Na+ voltaggio-dipendenti restano aperti solo per 1 millisecondo prima che si

chiudano automaticamente.

- Dopo che

il potenziale d¹azione ha raggiunto il picco, la membrana comincia a tornare ai

valori del potenziale di riposo quando si aprono i canali K+ consentendo la fuoriuscita

di K+; il processo è noto come ripolarizzazione.

- Fa

seguito un breve periodo di iperpolarizzazione, quindi è restaurato il

potenziale di riposo a opera delle pompe sodio-potassio.

6.3 Periodo

refrattario (fig.

11-16)

- Periodo

refrattario assoluto: breve periodo (durata circa 1/2 ms) durante il quale

un¹area localizzata della membrana di un neurone resiste a una successiva

stimolazione, non rispondendo allo stimolo per quanto intenso questo possa

essere.

- Periodo

refrattario relativo: tempo durante il quale la membrana si sta ripolarizzando

e si sta restaurando il potenziale di riposo pochi millisecondi dopo il periodo

refrattario assoluto; una risposta è possibile solo a uno stimolo molto

intenso.

6.4 Conduzione

del potenziale d¹azione

- Al picco

del potenziale d¹azione la polarità della membrana plasmatica è invertita

rispetto a quella del potenziale di riposo.

- L¹inversione

della polarità provoca un flusso di corrente tra la sede del potenziale

d¹azione e le regioni adiacenti della membrana, facendo scattare l¹apertura dei

canali Na+ dei segmenti successivi; questi segmenti successivi presentano

anch¹essi un potenziale d¹azione. (fig. 11-17)

- Il ciclo

continua a ripetersi nel senso di propagazione centrifuga nell¹assone.

- Il

potenziale d¹azione non procede mai all¹indietro a causa del periodo

refrattario.

- Nelle

fibre mieliniche, le cariche elettriche della membrana possono esserci solo ai

nodi di Ranvier; questo tipo di conduzione dell¹impulso lo si definisce

conduzione/saltatoria (fig. 11-18)

- La velocità della conduzione nervosa dipende dal

diametro e dalla presenza o assenza della guaina mielinica saltatoria.(fig.

11-18).

7.0 Trasmissione

sinaptica

Struttura, meccanismo, sommazione.

7.1 Struttura

della sinapsi (fig.

11-19)

- Bottone

sinaptico -piccolo rigonfiamento all¹estremità di una branca terminale

(telodendro) dell¹assone di un neurone presinaptico, contenente vescicole piene

di neurotrasmettitore.

- Fessura

sinaptica -intervallo tra il bottone sinaptico e la membrana plasmatica di un

neurone postsinaptico.

- Membrana

plasmatica del neurone postsinaptico (dendrite, pericario) -contiene molecole

proteiche che funzionano da ricettori per i neurotrasmettitori.

7.2 Meccanismo

della trasmissione sinaptica

La sequenza degli eventi è la seguente:

- Il

potenziale d¹azione raggiunge un bottone sinaptico causando la rapida entrata

di ioni di calcio all¹interno del bottone sinaptico.

- L¹aumento

della concentrazione del calcio fa scattare il rilascio del neurotrasmettitore

per esocitosi.

- Le

molecole del neurotrasmettitore si diffondono attraverso la fessura sinaptica e

si legano alle molecole ricettrici provocando l¹apertura dei canali ionici.

- L¹apertura

dei canali ionici produce un potenziale postsinaptico: o un potenziale

postsinaptico eccitatorio (PPSE) o un potenziale postsinaptico inibitorio

(PPSI).

- L¹azione

del neurotrasmettitore termina rapidamente sia perché le molecole del

neurotrasmettitore vengono recuperate in parte all¹interno del bottone

sinaptico, sia perché vengono metabolizzate in composti inattivi.

7.3 Sommazione

(fig. 11-21)

- Sommazione

spaziale -somma degli effetti di un certo numero di bottoni sinaptici attivati

simultaneamente e sistemati in modo da stimolare in sedi differenti una

membrana postsinaptica e provocare un potenziale d¹azione.

- Sommazione

temporale -quando i bottoni sinaptici stimolano un neurone postsinaptico in

rapida successione, i loro effetti possono sommarsi entro un breve periodo di

tempo e produrre un potenziale d¹azione.

8.0 Neurotrasmettitori

Classificazione, acetilcolina, amine, amminoacidi,

neuropeptidi

8.1 Neurotrasmettitori

Sostanze per mezzo delle quali i neuroni comunicano

con un altro; vi sono più di 30 composti noti per essere neurotrasmettitori e

una dozzina di altri si sospetta che possano esserlo.

8.2 Classificazione

dei neurotrasmettitori

Di solito classificati in base alla:

- Funzione

di un neurotrasmettitore determinata dal ricettore postsinaptico; le due

principali classificazioni comprendono neurotrasmettitori eccitatori e inibitori.

- Struttura

chimica: il meccanismo per cui il neurotrasmettitore provoca un cambiamento; vi

sono quattro classi principali; poiché le funzioni di specifici

neurotrasmettitori variano a seconda della sede, li si classifica di solito in

base alla natura chimica.

8.3 Acetilcolina

- Struttura

chimica unica: acetato (acetil coenzima A) e colina (lecitina).

- L¹acetilcolina

è inattivata dall¹acetilcolinesterasi, con molecole di colina che vengono

staccate e recuperate nel bottone sinaptico per ricombinarsi con l¹acetato.

- Presente

in varie sedi, spesso con un ruolo eccitatore, ma a volte inibitore.

8.4 Amine

- Sintetizzate

da molecole di amminoacidi.

- Si

trovano in varie regioni del cervello, interessano l¹apprendimento, le

emozioni, il controllo motorio ecc.

8.5 Amminoacidi

- Si

considera che siano tra i neurotrasmettitori più comuni nel SNC.

- Nel SNP

gli amminoacidi vengono immagazzinati nelle vescicole sinaptiche e utilizzati

come neurotrasmettitori.

8.6 Neuropeptidi

- Formati

da polipeptidi.

- Possono

essere secreti per sé, oppure come secondo o terzo neurotrasmettitore; in

questi casi, i neuropeptidi agiscono da neuromodulatore, un ³cotrasmettitore²

che regola gli effetti del neurotrasmettitore rilasciato insieme ad essi.

9.0 Modificazioni

nel corso della vita

9.1 Sviluppo

del tessuto nervoso

- Deriva

dall¹ectoderma.

- Avviene

con rapidità nell¹utero materno e nei primi due anni di vita.

9.2 Circuiti

neurali

Le cellule del sistema nervoso organizzano circuiti

neurali nel corpo

9.3 Sinapsi

elettriche

- Si

formano e riformano finché il sistema nervoso è intatto.

- Vengono

sostituite da sinapsi chimiche quando si stabiliscono connessioni permanenti.

- La

formazione di nuove sinapsi stimola l¹apprendimento e la memoria.

9.4 L¹accrescimento

È causa di degenerazione del sistema nervoso e porta

alla senilità

10.0 Quadro

generale

10.1 Neuroni

I neuroni agiscono come marchingegni per raccogliere,

valutare e sommare degli stimoli, generare ev. impulsi elettrici, condurli a

distanze notevoli e trasmetterli ad altri neuroni o effettori.

10.2 Neuroni

sensitivi

Agiscono da ricettori che rilevano i cambiamenti

dell¹ambiente interno ed esterno; portano informazioni ai meccanismi

integratori del SNC

10.3 Neuroni

motori

Le informazioni, dopo elaborazione e analisi, consentono

di dare una risposta ad appropriati effettori per mezzo dei neuroni motori

10.4 Effettori

Il neurotrasmettitore fa scattare una risposta per

restaurare l¹omeostasi

10.5 Neurotrasmettitori

Se i neurotrasmettitori vengono rilasciati nel

sangue, vengono chiamati ormoni

10.6 Memorizzazzione,

apprendimento

I neuroni sono responsabili delle risposte adeguate

agli stimoli; i circuiti sono capaci di memorizzare, apprendere nuove risposte,

generare il pensiero ecc. Il meccanismo di memorizzazione è sconosciuto.

11.0 Meccanismi

di malattia

Alterazioni delle cellule del sistema nervoso.

11.1 Neurogliali

Molte malattie del sistema nervoso interessano la

neuroglia piuttosto che i neuroni. Alterazioni midiniche come Mb. Parkinson,

Sclerosi multipla,

11.2 Neuronali

- Tumori

che hanno origine da strutture del sistema nervoso.

- Si

sviluppano dalla neuroglia, dalle membrane di avvolgimento e dai vasi

sanguigni.

- Glioma

-tumori cerebrali molto comuni sono solitamente benigni; è difficile il

trattamento poiché si sviluppano in aree profonde del cervello.

11.3 Tumori

maligni

I tumori più maligni del sistema nervoso sono tumori

secondari dovuti a metastasi di cellule cancerose di polmoni, mammelle e altri

organi.

11.4 Tumori del

sistema nervoso centrale

- Astrocitoma

- glioma originante dagli astrociti; sono tumori cerebrali a lenta crescita e

infiltranti che si sviluppano solitamente nella quarta decade della vita.

- Sintomi

- crisi epilettiche, mal di testa o deficit neurologici indicativi dell¹area

coinvolta.

- Glioblastoma

- multiforme forma maligna di astrocitoma che irradia nella materia bianca del

cervello; la rimozione chirurgica è difficile e la sopravvivenza media è

inferiore a 1 anno.

- Ependimoma

- tumore neurologico originante dalle cellule di rivestimento, comune nei

bambini. Ostruisce le vie di flusso del liquido cerebrale essendo causa di

ipertensione endocranica con conseguenti danni neurologici; la correzione

chirurgica porta a una sopravvivenza media postoperatoria di circa 5 anni.

- Oligodendroglioma

-glioma di oligodendrociti, interessa la parte anteriore del cervello; picco

d¹incidenza a 40 anni di età; sopravvivenza media 10 anni.

11.5 Tumori del

sistema nervoso periferico

- Neurinoma

dell¹acustico -lesione delle cellule di Schwann dell¹ottavo paio di nervi

cranici; è un piccolo tumore.

- Sintomi

-difficoltà nel decifrare il linguaggio attraverso l¹orecchio interessato,

vertigini, tinnito, e perdita lenta, ma progressiva dell¹udito.

- Il

tumore può essere asportato mediante microchirurgia.

11.6 I tumori

gliali

Possono svilupparsi entro o sui nervi cranici o in

altre regioni del SNP.

11.7 Neurofibromatosi

multipla

Malattia ereditaria caratterizzata da numerosi

neuromi fibrosi distribuiti nel corpo; i tumori sono solitamente benigni ma

possono essere causa di grave deturpazione della fisionomia dei soggetti

colpiti.

Pics properties

executed

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|||||||

|

© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,

CH-6953 Lugaggia, Switzerland Everyone is permitted to copy

and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is

not allowed. GFDL Gnu Free Documentation

License Il materiale contenuto in questo sito può essere

usato secondo le leggi Statunitensi sul (non per scopi di lucro; citazione della fonte). |